- •Какова цель этого пособия?

- •Сверхзадача общества и его школы

- •III. Основы теории и технологии решения педагогических задач

- •3.1. Исходные понятия и их теоретико-методологическая функция

- •Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

- •3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

- •3.3. Педагогическая задача и ее решение

- •3.4. Какие задачи решаются в педагогической системе?

- •3.5. Психолого-педагогическая диагностика школьников — составная часть решения педагогических задач

- •3.6. Системный анализ условий задач — предпосылка их успешного решения

- •Общепедагогическая семантическая модель системы характеристик в технологии педагогического анализа

- •1. Характеристики объектов педагогической системы по содержанию и сущности.

- •2. Характеристики объектов в педагогической системе по показателям детерминированности и источникам возникновения.

- •3. Характеристики форм протекания педагогического процесса.

- •4. Характеристики направленности педагогического процесса.

- •3.7. Эвристическая программа анализа ситуаций и решения задач

- •Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

- •4.1. Классификация задач по их функциям и месту использования в процессе обучения и самообразования

- •4.2. Задачи комплексные по функциям в форме ситуаций

- •Задача: «Вовка №1 и Вовка №2»

- •Задача «Ветер у тебя в голове»

- •Задача: «Зачем же тогда собрание?»

- •Задача: «Военбаба»:

- •Задача «Давайте перенесем дуб»

- •Задача «Навстречу снежной буре»

- •Задача «Можно войти?»

- •4.3. Диагностика личности педагога как субъекта решения задач

- •4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

- •Задача: «я на лесенке»

- •Задача «Стремлюсь ли я к успеху?»

- •Утверждения-вопросы:

- •Обработка полученных ответов

- •Задача «Позиция в общении»

- •Вопросы:

- •Задача «в чем причина?»

- •Задача «Не люблю выделяться»

- •Задача «я среди друзей»

- •Задача «Он — мой герой»

- •Серия задач в форме высказываний педагогов по отдельным проблемам воспитательного характера

- •4.5. Варианты решений педагогических задач

- •Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

- •Решение задачи «Пропала ручка»

- •Решение задачи «Незадачливый «герой»

- •Решение задачи «Можно войти?»

- •Заключение

- •Словарь основных понятий, предлагаемых автором для изучения технологии решения педагогических задач

- •Список литературы

- •Приложения

- •1. Характерологические особенности личности учителя

- •1.1. Гражданская и профессиональная направленность учителя

- •1.2. Содержание направленности личности учителя

- •1.3. Интеллектуальные черты характера. Черты научного стиля мышления

- •1.4. Нравственные черты характера

- •1.5. Волевые черты характера

- •1.6. Эмоциональные черты характера

- •2. Профессионально-педагогические знания

- •Общепедагогические навыки

- •4. Общепедагогические умения

- •4.2. Умения этапа педагогической диагностики и целеполагания:

- •4.3. Умения этапа решения педагогических задач на уровне планирования учебно-воспитательного процесса:

- •4.4. Умения этапа практической работы по осуществлению намеченного плана:

- •4.5. Умения этапа анализа выполненной педагогической работы и определения степени достижения намеченной цели конкретных учебных и внеучебных дел:

- •Содержание

4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

На всех этапах профессионального обучения и самообразования можно и нужно использовать задачи в форме тестов, анкет, опросных листов, а также в форме проблемных высказываний, ответы на которые позволяют заключить об уровне теоретической и практической подготовки обучающихся.

Задача: «я на лесенке»

Форма предъявления: тест или опросник.

Целевая функция: диагностика отношения к изучению педагогических проблем и отношения к занятиям по педагогике; косвенное выяснение степени заинтересованности в овладении профессиональными умениями.

Место использования: педкласс общеобразовательной школы, педколледж, пединститут, университет, курсы повышения квалификации учителей.

Ситуация применения: комплектование педклассов, собеседования с абитуриентами при приеме их в педколледж и педвуз; сюжетно-ролевые игры на занятиях по педагогике; коллоквиумы в межсессионный период; собеседования перед началом педпрактики или после ее завершения; педагогические семинары на курсах ИУУ.

Возможности адаптации задачи к обучающимся и испытуемым: широкие.

Технология работы с задачей «Я на лесенке».

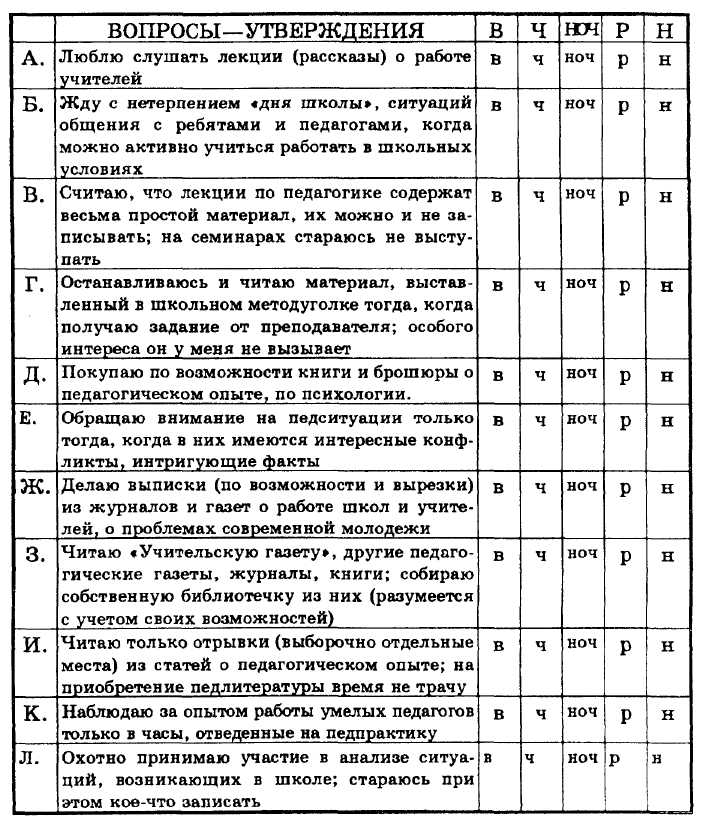

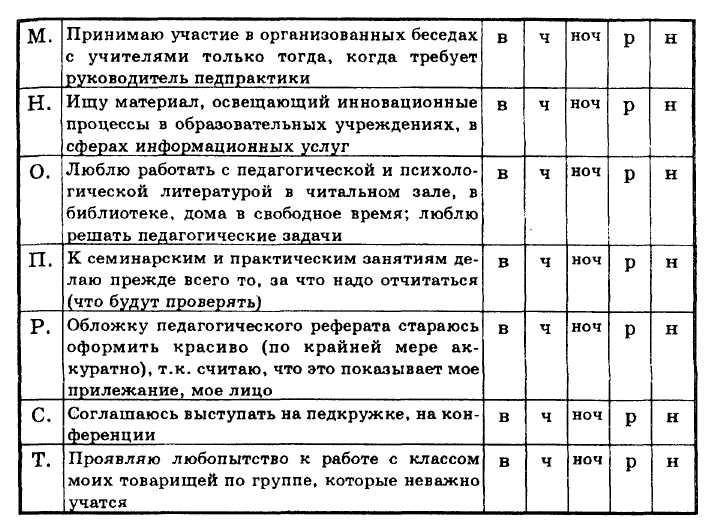

Обучающимся предъявляется тест следующего содержания: Уважаемый коллега!

Ответьте, пожалуйста, на нижепоставленные вопросы путем обведения тех или иных букв, которые стоят против соответствующих вопрос-утверждений. Если Вы согласны с конкретным утверждением-высказыванием и можете ответить «ВСЕГДА», то обведите букву «В», если Вы так поступаете не всегда, а «ЧАСТО», то обведите букву «Ч», если Вы считаете целесообразным ответить «НЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО», то обведите буквы «НОЧ», если

1 Данный вариант теста был подготовлен для работы со студентами второго курса педвуза, проходящими практику по воспитательной работе в школе и изучающими «Педагогику».

Вы так делаете «РЕДКО», то обведите букву «Р» и, наконец, если Вы этого не делаете «НИКОГДА», то обведите букву «Н».

Вам стоит проверить себя, так как первый шаг к мудрости — это познание самого себя! Об этом люди говорят с глубокой древности.

Итак, внимательно читаем, думаем и отвечаем на следующие вопросы:

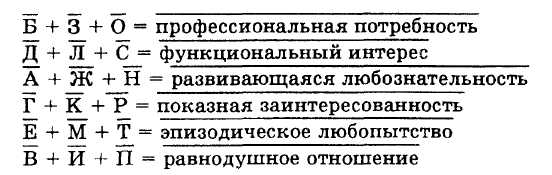

Для обработки теста используется следующий ключ:

Ответ «всегда» оценивается баллом — 5; ответ «часто» — баллом 4; ответ «не очень часто» — баллом 3; ответ «редко» — баллом 2; ответ «никогда» — баллом 1.

Сумма баллов, скажем, за ответы по вопросам Б+З+О, достигающая 12 и выше, показывает, что у испытуемого просматриваются черты профессиональной потребности серьезно заниматься изучением вопросов педагогики. В то же время у другого испытуемого сумма баллов за ответы по вопросам В+И+П равна 15, что говорит о его равнодушном отношении к педагогическим занятиям и к педпрактике.

Первый испытуемый стоит на высшей ступеньке лестнице, а второй — на самой нижней.

Данный тест был использован для диагностики нескольких групп Костромского педуниверситета. В частности, студентов 2 курса факультете биологии и химии. Здесь получены такие результаты: 12,5% опрошенных выявили равнодушное отношение к освоению педагогического опыта; 28% — эпизодическое любопытство; 7,5% показную заинтересованность; 24% —развивающуюся любознательность; 21% — функциональный интерес; 7% — формирующуюся профессиональную потребность в углубленной самостоятельной работе над проблемами теоретической и практической педагогики.

Результаты теста дают возможность скорректировать программу индивидуальной образовательно-воспитательной работы с каждым студентом.

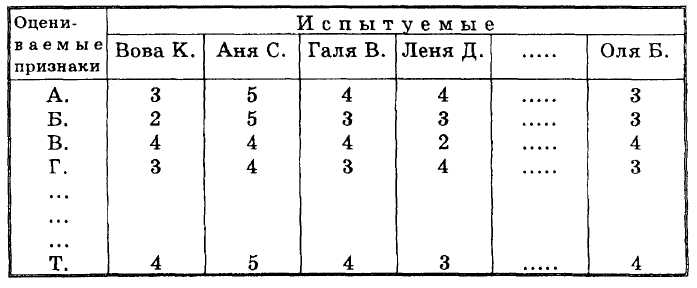

Итоги тестирования можно анализировать, если проводится научно-исследовательская работа, в плане определения ранговых баллов тех параметров-признаков, которые были заложены в тест. Эти ранговые баллы могут определяться как для каждого испытуемого, так и для группы в целом. Для этого, во-первых, составляется матрица рангов:

Потом составляется матрица частот и полученные результаты обсчитываются по формуле (методика раскрыта в пособии «Методы педагогического исследования». М. Просвещение, 1972, с. 104—110).

Изучая, к примеру, ответы испытуемых по вопросу под индексом «Б», жду с нетерпением «дня школы»... можно получить информацию в виде рангового балла в структуре изучаемых вопросов и определить его место в соответствующей шкале, и, используя беседы-интервью, выяснить у конкретных студентов, кто и почему «всегда ждет», «часто ждет», «не очень часто ждет», «редко ждет», «никогда не ждет». Студентка Анна К. признается, например, что редко ждет «день школы с нетерпением», т.к. постоянно не успевает делать академические задания по специальностям (химия и биология). Так выявляется «проблема успевать»! Вместе с этим высвечивается «проблема осведомленности». Нина Ц. не без грусти заметила: «Как-то у нас в школе с ребятами зашел разговор о том, можно ли пить воду из Волги, а если можно, то что после этого будет? Ответить на эти вопросы мы, будущие химики и биологи, не смогли. Не располагаем соответствующими знаниями по гидрохимическому составу волжской воды. Значит не состоялся в возникшей ситуации момент экологического эффективного воспитания учащихся моего класса. Педагогический момент был упущен, а с ним и мой авторитет в известной мере».

У других студентов были затруднения при ответах о спутнике Марса Фобосе. Не могли практиканты удовлетворить ребят и рассказом о спортивно-оборонительном комплексе ушу и о многом другом. Общение с современной молодежью требует незаурядной эрудиции.

Не менее актуальной выяснилась и «проблема умений» профильного прикладного типа.

— Воспитательная работа, — говорит Ольга Б., — это конкретные дела. Надо уметь рисовать, фотографировать, судить спортивные игры, петь, моделировать, шить и др. Как же увлечь и занять ребят, когда для этого нет условий и мы не можем сами этому научиться?

Наконец, называется и «проблема взаимных желаний». Андрей Д. не скрывает: «Педпрактика — это связка, в которой взаимодействуют студенты, учителя, учащиеся, преподаватели педвуза. От активности, желания, сотрудничества одновременно всех этих лиц и зависит успех. Нередко случается, что стараются

не все работать на совесть. А если говорить честно, то дружной общей старательной работы во имя интересов ребят я (и с кем не разговаривал) не встречал. От классных руководителей пришлось слышать: «Студенты нам мешают работать. Их надо учить. Лучше бы они к нам не приходили. Сами без них справимся».

Клубок жизненных противоречий - реальность и для профессионально-педагогического обучения. Его избежать невозможно. Он и детерминирует в значительной мере то, что одни становятся равнодушными, другие ограничиваются эпизодическим любопытством, третьи, несмотря на трудности и всевозможные лишения, огромными волевыми усилиями добиваются высоких результатов в своем профессиональном развитии, обретая потребность изучать и ценить педагогическую науку.