- •Какова цель этого пособия?

- •Сверхзадача общества и его школы

- •III. Основы теории и технологии решения педагогических задач

- •3.1. Исходные понятия и их теоретико-методологическая функция

- •Модель слепого поиска по методу проб и ошибок

- •3.2. Профессиональная деятельность учителя в педагогической системе

- •3.3. Педагогическая задача и ее решение

- •3.4. Какие задачи решаются в педагогической системе?

- •3.5. Психолого-педагогическая диагностика школьников — составная часть решения педагогических задач

- •3.6. Системный анализ условий задач — предпосылка их успешного решения

- •Общепедагогическая семантическая модель системы характеристик в технологии педагогического анализа

- •1. Характеристики объектов педагогической системы по содержанию и сущности.

- •2. Характеристики объектов в педагогической системе по показателям детерминированности и источникам возникновения.

- •3. Характеристики форм протекания педагогического процесса.

- •4. Характеристики направленности педагогического процесса.

- •3.7. Эвристическая программа анализа ситуаций и решения задач

- •Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

- •4.1. Классификация задач по их функциям и месту использования в процессе обучения и самообразования

- •4.2. Задачи комплексные по функциям в форме ситуаций

- •Задача: «Вовка №1 и Вовка №2»

- •Задача «Ветер у тебя в голове»

- •Задача: «Зачем же тогда собрание?»

- •Задача: «Военбаба»:

- •Задача «Давайте перенесем дуб»

- •Задача «Навстречу снежной буре»

- •Задача «Можно войти?»

- •4.3. Диагностика личности педагога как субъекта решения задач

- •4.4. Задачи в форме тестов и высказываний

- •Задача: «я на лесенке»

- •Задача «Стремлюсь ли я к успеху?»

- •Утверждения-вопросы:

- •Обработка полученных ответов

- •Задача «Позиция в общении»

- •Вопросы:

- •Задача «в чем причина?»

- •Задача «Не люблю выделяться»

- •Задача «я среди друзей»

- •Задача «Он — мой герой»

- •Серия задач в форме высказываний педагогов по отдельным проблемам воспитательного характера

- •4.5. Варианты решений педагогических задач

- •Вариант анализа ситуации «Вовка №1 и Вовка №2» и решение содержащейся в ней проблемы

- •Решение задачи «Пропала ручка»

- •Решение задачи «Незадачливый «герой»

- •Решение задачи «Можно войти?»

- •Заключение

- •Словарь основных понятий, предлагаемых автором для изучения технологии решения педагогических задач

- •Список литературы

- •Приложения

- •1. Характерологические особенности личности учителя

- •1.1. Гражданская и профессиональная направленность учителя

- •1.2. Содержание направленности личности учителя

- •1.3. Интеллектуальные черты характера. Черты научного стиля мышления

- •1.4. Нравственные черты характера

- •1.5. Волевые черты характера

- •1.6. Эмоциональные черты характера

- •2. Профессионально-педагогические знания

- •Общепедагогические навыки

- •4. Общепедагогические умения

- •4.2. Умения этапа педагогической диагностики и целеполагания:

- •4.3. Умения этапа решения педагогических задач на уровне планирования учебно-воспитательного процесса:

- •4.4. Умения этапа практической работы по осуществлению намеченного плана:

- •4.5. Умения этапа анализа выполненной педагогической работы и определения степени достижения намеченной цели конкретных учебных и внеучебных дел:

- •Содержание

Эвристическая программа, раскрывающая содержание и порядок анализа ситуаций

Этап первый: дайте характеристику социальной Среды, в которой находится педагогическая система:

благоприятные или неблагоприятные условия вокруг городской или сельской школы (или дошкольного, или внешкольного воспитательного учреждения);

положительное или отрицательное влияние взрослого окружения на детей и молодежь;

наличие региональных, национальных, религиозных традиций, формирующих нравственный микроклимат среды и так далее.

Этап второй: дайте характеристику педагогической системы, которая изучается:

определите форму организации системы: учебная группа- класс, трудовое объединение — производственное звено или бригада, спортивная команда, объединение по интересам, хоровой коллектив, кружок, группа туристов, коллектив художественной самодеятельности и др.;

возрастной и половой состав;

формальные и неформальные лидеры;

—оценка степени сплоченности и воспитанности группы (коллектива), если имеются соответствующие данные (воспитанный коллектив; признаки становления коллектива; коллектива нет; отрицательная направленность группы).

Этап третий: выявите людей-организаторов системы, носителей целей ее (субъектов педагогического действия (СПД)):

1 Модель составлена в соавторстве с М.Л. Фрумкиным.

определите тех, кто является организатором системы; если их несколько, то распределите по порядку ответственности и значимости;определите, если есть, субъектов непреднамеренного педагогической действия (СНПД); СНПД, действуя стихийно, влияет положительно или отрицательно на ход педагогического процесса?

произведите психолого-педагогическую диагностику СПД; если им является учитель, то используйте профессиограмму (см. Приложение);

— обобщите главные диагностические решения-выводы в характеристиках: умелые, неумелые действия или действия частично правильные и частично неправильные.

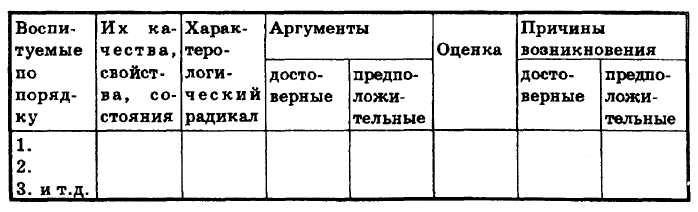

Этап четвертый: выявите тех, на кого направлены воздействия (ОВ) и расположите их по порядку значимости:

— конкретный школьник, его психологические особенности, его состояние в данный момент (используйте материал из раздела 3.5.);

конкретная группа, ее состояние, ее направленность, ее интересы;

кто в ситуации является объектом воспитательного воз действия прежде всего?

выявите конкретные социальные и психологические при чины, которые вызвали наблюдаемые состояния у воспитанников и их групп;

выявите, насколько объект педагогического воздействия является субъектом собственного обучения и воспитания и т.д.

(Используйте материал из раздела 3.5.)

Этап пятый: определите характер отношений между воспитателем и воспитуемыми; выявите главные линии отношений в ПС:

какие отношения имеют место между учителем (или другим СПД) и конкретными учениками (воспитанниками)?

какие отношения имеют место между учителем и группой, классом?

дайте характеристику социально-гражданских, дидактических и, если имеют место, неформальных доверительных отношений между учителем и учащимися; определите, насколько сложившиеся отношения и взаимодействия благоприятны для решения педагогических задач или их надо перестраивать?

выявите главные линии взаимоотношений в ПС и их роль для решения возникшей проблемы задачи.

Этап шестой: обобщение исходных условий задачи и определение ее проблемы (проблем):

уяснение всей совокупности имеющихся сведений об объективных и субъективных условиях ситуации;

конкретизация разрешающих условий (помогающих решить задачу) и ограничивающих условиях (мешающих решить задачу);

определение проблемы (проблем) задачи, исходя из сиюминутной цели воспитательно-образовательной работы; выявление недостающей информации для решения проблемы (или также недостающих средств для решения проблемы);

возможная связь сиюминутной цели с целями перспективными, отодвинутыми во времени;

формулировка задачи в целом (формулировка задачи со держит в сжатом виде цели, условия и возникшую педагогическую проблему; формулировка задачи — знаковая модель цели и условий необходимого(ых) действия(ий), она имеет своими основными компонентами условия и требование задачи.

Этап седьмой: разработайте вариант разрешения проблемы задачи и достижения воспитательно-образовательной цели:

—проектирование и обоснование плана решения задачи на теоретическом уровне путем привлечения научных знаний из педагогики, психологии, социологии, философии, культурологии, этики, эстетики и т.д.;

—конкретная формулировка действий по порядку и по содержанию: во-первых, сделаю то-то и потому-то, во-вторых, сделаю то-то и потому-то; далее: шаг третий, четвертый и до получения результата; при этом представляются альтернативы и

по ним высказываются предположения «если поступить так, то возможными последствиями будут такие-то ответные действия со стороны учеников...»;

— определение степени достижения результата.

На основе проведенного анализа можно составить и план работы аналитика по собственному самовоспитанию.

Такова в общих чертах ЭП, которая может использоваться как в целом, так и по частям. На основе этой программы можно строить частные с более узкими целевыми функциями (к примеру, изучение личности школьника на основе определения его акцентуаций характера).

На первых этапах профессионально-педагогического обучения целесообразно анализировать педситуации и решать на этой основе задачи частного (фрагментарного) характера.

Системный, структурно-функциональный анализ ПС и решение задач по полной ЭП целесообразно осуществлять после достаточной теоретической подготовки при изучении курса «Педагогические теории, системы, технологии», а также на занятиях в институтах усовершенствования учителей.

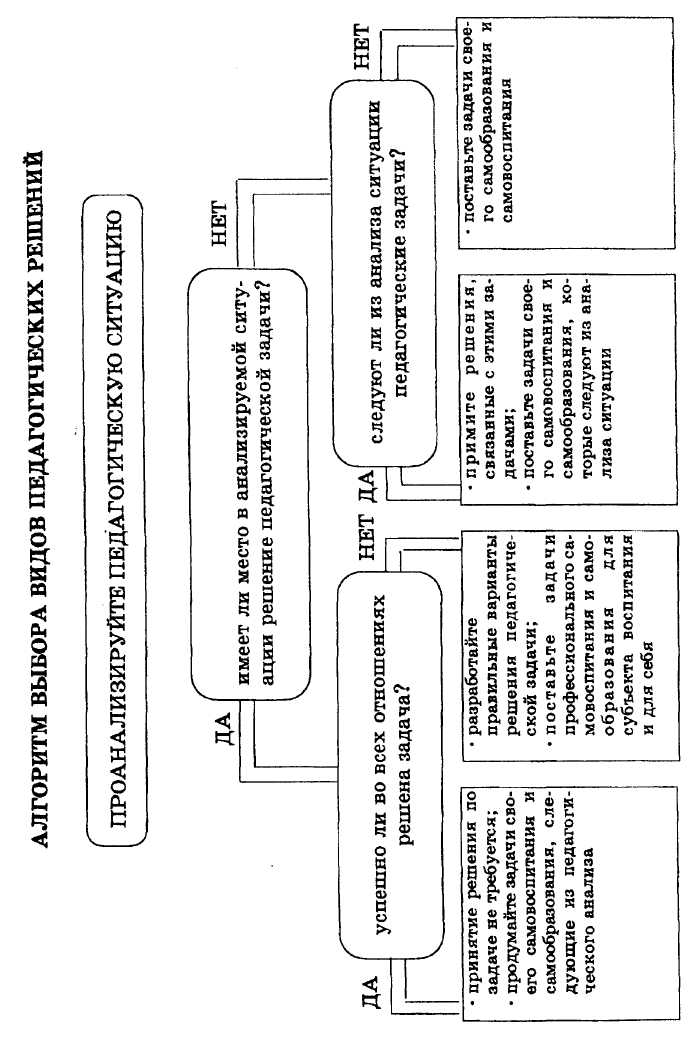

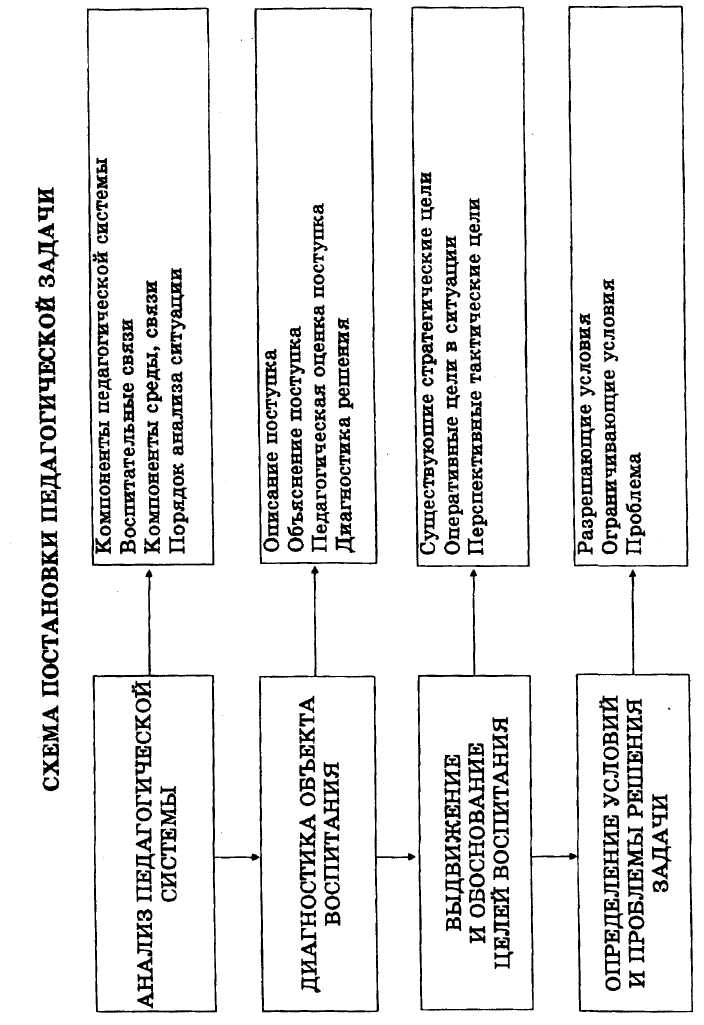

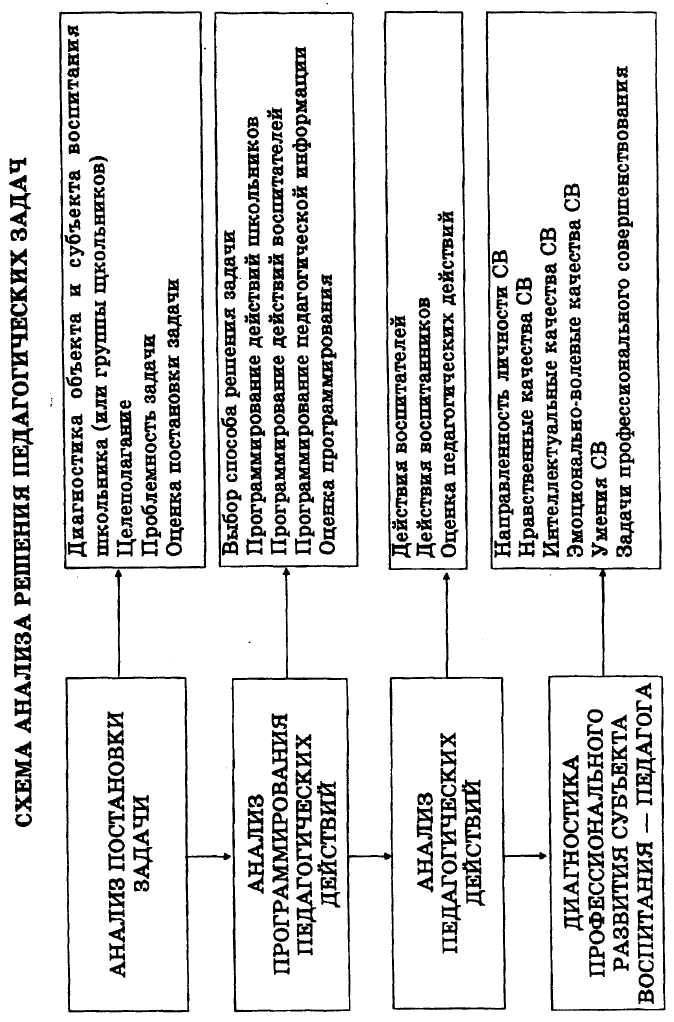

Еще одно замечание. Нужно иметь в виду имеющих место два типа педагогических ситуаций с их задачами принципиально отличающимися друг от друга. Первый тип: в ситуаций4 задачи налицо все объективные условия для осуществления определенных действий. У субъекта решения задачи (у студента) сформирована ориентировочная основа действия. Задача, осознанная субъектом в такой ситуации, содержит цель действий, предмет и способ действий. Решение состоит в формировании выполнения действий по имеющейся программе (более или менее осознанной). Это задача с полной системой информации. Ее принято называть тривиальной задачей. Она не может выполнять диагностической функции. Второй тип: в ситуации задачи налицо дефицит информации о предмете, цели и способе действий. Отсутствуют некоторые условия, объективно необходимые для выполнения действий, или не сформирована у субъектов решения задач ориентированная основа соответствующей деятельности. Аналитик осознает задачу, в которой нет некоторых необходимых условий для формирования и выполнения действий. Такую задачу принято называть проблемной или задачей с неполной системой информации. Она требует поиска информации, открывающей путь к получению нужного результата. Именно для них нужны эвристические программы. Последние можно представить и схематично: «Схема постановки педагогической задачи» (стр. 80) и «Схема анализа решения педагогической задачи» (стр. 81)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

И САМООБРАЗОВАНИЯ