- •3. Классификация методов контроля.

- •3.1.Активные методы

- •Акустические методы неразрушающего контроля

- •3.2.Пассивные акустические методы

- •3.3. Шумы и помехи при контроле методами отражения и прохождения.

- •3.4. Назначение и классификация видов и методов контроля по гост 18353-79.

- •3.5. Виды и методы контроля сварных соединений по гост 3242-79.

- •4. Основные параметры методов и аппаратуры, способы их измерения и эталонирования.

- •4.1. Основные параметры методов отражения и прохождения.

- •4.2. Длина волны и рабочая частота колебаний.

- •4.3. Чувствительность.

- •4.4. Угол ввода луча при контроле эхо-методом.

- •4.5. Направленность поля преобразователя.

- •4.6 . Мертвая зона.

- •4.7. Разрешающая способность.

- •4.8. Погрешность глубиномера.

- •4.9. Плотность сканирования.

- •4.10. Стабильность акустического контакта.

4.6 . Мертвая зона.

Мертвая зона или минимальная глубина прозвучивания – минимальное расстояние от поверхности ввода до дефекта, надежно выявляемого при контроле. Возникновение мертвой зоны при контроле по совмещенной схеме связано с тем, что усилитель дефектоскопа не может принимать эхо-сигналы от дефектов во время излучения зондирующего импульса. После него следуют реверберационные помехи преобразователя, т.е. многократные отражения импульса в его элементах: пьезопластине, протекторе, призме и т.д. Они имеют большую амплитуду и небольшой эхо-сигнал от дефекта на их фоне не обнаруживается.

Т аким

образом мертвая зона h

увеличивается с возрастанием длительности

импульса и

длительности реверберационных помех

п преобразователя.

Обычно длительность импульса измеряется

количеством периодов колебаний в нем.

При том же числе периодов время каждого

периода уменьшается с увеличением

частоты, поэтому с ростом частоты мертвая

зона уменьшается. Обычно величина ее –

5 … 10 мм.

аким

образом мертвая зона h

увеличивается с возрастанием длительности

импульса и

длительности реверберационных помех

п преобразователя.

Обычно длительность импульса измеряется

количеством периодов колебаний в нем.

При том же числе периодов время каждого

периода уменьшается с увеличением

частоты, поэтому с ростом частоты мертвая

зона уменьшается. Обычно величина ее –

5 … 10 мм.

П

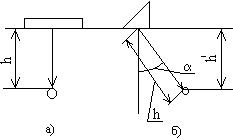

Рис. 4.6. Мертвая

зона при контроле прямым (а) и наклонным

(б) преобразователями.

При контроле РС преобразователем мертвая зона возникает в результате прохождения зондирующего импульса от излучающего к приемному элементу. Такие преобразователи имеют мертвую зону 0,5 …1 мм – значительно меньше совмещенных.

Мертвую зону проверяют по боковым цилиндрическим отверстиям, просверленным на разных расстояниях от поверхности образца из материала изделия. При контроле стальных изделий для приближенной оценки мертвой зоны используют отверстия диаметром 2 мм в СО-2 на расстояниях 2 и 8 мм от поверхности.

В соответствии с изложенным выше, для прямого преобразователя мертвая зона определяется формулой:

![]() ,

,

где с – скорость волн в изделии, а для наклонного преобразователя – формулой (рис. 4.6,б):

![]() .

.

С возрастанием эхо-сигнала от дефекта улучшается возможность его обнаружения на фоне помех преобразователя, поэтому, для более точного определения мертвой зоны нужно получить сигнал, соответствующий уровню фиксации, т.е. следует использовать не боковые цилиндрические отверстия, а те же искусственные дефекты, по которым настраивалась чувствительность дефектоскопа, например плоскодонные отверстия. Однако, поскольку их трудно точно изготовить, часто, пренебрегая небольшой погрешностью, используют боковые цилиндрические отверстия. При контроле наклонным преобразователем, как правило, используют боковые цилиндрические отверстия, а при контроле прямым преобразователем, иногда, плоскодонные отверстия, что более точно.

4.7. Разрешающая способность.

Лучевая разрешающая способность или разрешающая способность по дальности определяет возможность эхо-метода раздельно наблюдать два одинаковых дефекта, расположенных в направлении центрального луча (дефекта А и D на рис. 4.7,а) в виде двух импульсов на линии развертки.

О пределение

понятия лучевой разрешающей способности

дано в пункте 1. Фронтальная разрешающая

способность для эхо-метода, а также для

теневого и зеркально-теневого методов

определяет способность этих методов

раздельно фиксировать два одинаковых

дефекта, расположенных в направлении

фронта ультразвуковой волны, т.е. для

прямого преобразователя – вдоль

поверхности вода изделия (дефекты В и

С на 4.7,а).

пределение

понятия лучевой разрешающей способности

дано в пункте 1. Фронтальная разрешающая

способность для эхо-метода, а также для

теневого и зеркально-теневого методов

определяет способность этих методов

раздельно фиксировать два одинаковых

дефекта, расположенных в направлении

фронта ультразвуковой волны, т.е. для

прямого преобразователя – вдоль

поверхности вода изделия (дефекты В и

С на 4.7,а).

Л

Рис. 4.7. Разрешающая

способность эхо-метода.

Считают, что два одинаковых импульса воспринимаются как отдельные, когда между ними сигнал уменьшается, по крайней мере, в два раза по сравнению с их максимальными значениями. Как показывают измерения, длительность реальных ультразвуковых эхо-сигналов равна трем периодам колебаний = 3Т. С учетом того, что импульсы проходят путь в прямом и обратном направлениях, условие разрешения дефектов А и D определяется неравенством:

![]() .

.

Понятие лучевой разрешающей способности и мертвой зоны сходны, только для мертвой зоны первый сигнал (зондирующий импульс) гораздо больше второго, поэтому и протяженность ее больше.

Сходная ситуация возникает при выявлении дефекта вблизи дна изделия. Там второй сигнал гораздо больше первого и выявление таких дефектов так же затруднено по сравнению со случаем двух одинаковых сигналов. Поэтому вблизи донной поверхности имеется неконтролируемая зона, меньшая, чем мертвая зона, но несколько большая, чем лучевая разрешающая способность, определяемая по двум одинаковым отражателям.

Фронтальная разрешающая способность в дальней зоне зависит от ширины диаграммы направленности преобразователя. При контроле эхо-методом, когда преобразователь находиться над одним из дефектов В или С, наблюдается максимум. Условия разрешения – между этими двумя максимумами сигнал должен ослабляться на 6 дБ (в 2 раза).

Но

когда преобразователь находится точно

между дефектами, сигналы от них приходят

одновременно, интерферируют и наблюдается

промежуточный максимум. Условия

разрешения – этот максимум должен быть

на 6 дБ меньше основных. Для этого, когда

преобразователь находится посередине,

а боковые лучи направлены на дефекты В

и С (рис. 4.7,а) амплитуда эхо-сигнала от

каждого из дефектов должен ослабляться

на 12 дБ по сравнению с положением

преобразователя над дефектом. Отсюда

следует, что для угла раскрытия

![]() диаграмма

направленности излучения – приема

должна ослабляться на 12 дБ. С учетом

формулы раздела 2.14 найдем условие

фронтального разрешения:

диаграмма

направленности излучения – приема

должна ослабляться на 12 дБ. С учетом

формулы раздела 2.14 найдем условие

фронтального разрешения:

![]() ,

,

где n=0,6 для круглого и 0,7 для прямоугольного преобразователя, D – размер преобразователя в направлении перемещения.

В ближней зоне разрешению мешают максимумы и минимумы в поле преобразователя. Условие фронтального разрешения:

![]() .

.

Заштрихованная область на рис. 4.7 – зона контроля. Эта область, занимаемая импульсом в некоторый момент его распространения. Если, как бы мы ни располагали зону контроля, два дефекта одновременно в нее не попадают, то они разрешаются. Чем меньше зона контроля (например, при фокусировке, использовании коротких импульсов), тем выше разрешение.

Понятие зоны контроля помогает сформулировать условия разрешения двух произвольно ориентированных дефектов, а также при контроле наклонным преобразователем. На рис. 4.7, б дефекты, расположенные на расстоянии ' друг от друга, разрешаются благодаря высокой лучевой разрешающей способности, т.к.

![]() ,

,

где - угол падения на плоскость дефектов, а не благодаря более низкой фронтальной разрешающей способности, т.к.

![]() .

.

При контроле теневым или зеркально-теневым методами глубина расположения дефектов остается неизвестной, поэтому возможность раздельного наблюдения двух дефектов определяется только фронтальной разрешающей способностью. Если два дефекта залегают на одной глубине, то они фиксируются раздельно, когда расстояние между ними больше ширины акустического поля на этой глубине.