- •Введение

- •1. Области применения и задачи планирования эксперимента

- •2. Термическая обработка деталей в машиностроении

- •2.1 Назначение и виды термической обработки

- •2.1.1 Назначение и виды термической обработки стали

- •2.1.2 Назначение и виды термической обработки чугуна

- •2.1.3 Назначение и виды термической обработки алюминиевых сплавов

- •2.1.4 Назначение и виды термической обработки меди и медных сплавов

- •2.2 Режимы термической обработки

- •2.2.1 Режимы термической обработки стали

- •В зависимости от содержания углерода

- •В зависимости от содержания углерода

- •2.2.2 Режимы термической обработки чугуна

- •2.2.3 Режимы термической обработки алюминиевых сплавов

- •2.2.4 Режимы термической обработки меди и медных сплавов

- •2.3 Термическая обработка заготовок и сварных изделий

- •2.3.1 Термическая обработка слитков, отливок и поковок

- •2.3.2 Термическая обработка сортового проката и труб

- •2.3.3 Термическая обработка сварных соединений

- •3. Вентиляционное оборудование

- •3.1 Центробежные и осевые вентиляторы

- •3.2 Аэродинамические характеристики вентиляторов

- •Вентилятора во14-320 № 5 в линейных координатах

- •Вентилятора во14-320 № 5 в логарифмических координатах

- •3.3 Параллельная и последовательная работа вентиляторов на сеть

- •Последовательной работы двух одинаковых вентиляторов

- •Параллельной работы двух одинаковых вентиляторов

- •3.4 Пересчет аэродинамических характеристик вентиляторов при изменении частоты вращения привода

- •Центробежного вентилятора при изменении частоты вращения привода

- •3.5 Построение характеристики сети и определение рабочей точки

- •И определение рабочей точки

- •4. Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении заготовки

- •5.2 Выбор параметра оптимизации

- •5.3 Выбор факторов

- •5.4 Составление математической модели процесса остывания заготовки

- •5.5 Анализ области определения факторов, выбор основного уровня и интервала варьирования

- •Результаты расчета характеристики вентиляционной сети

- •При изменении ее габаритов

- •При изменении частоты вращения привода вентилятора

- •При изменении ее начальной температуры

- •Значение нулевого уровня, интервалы варьирования, верхнее и нижнее значения факторов

- •5.7 Проведение машинного эксперимента

- •Результаты расчета аэродинамических характеристик вентилятора

- •Вентилятора во 14-320 № 5 при новых частотах вращения привода

- •Исходные данные и результаты полнофакторного машинного эксперимента

- •5.8 Математическая модель полного факторного эксперимента

- •5.9 Проверка адекватности линейной математической модели

- •Расчет остаточной суммы квадратов

- •5.10 Определение погрешности расчета экспериментальной величины по линейной математической модели

- •Остывания заготовки при использовании линейной модели

- •5.11 Математическая модель полного факторного эксперимента с учетом взаимодействия факторов

- •5.12 Проверка адекватности математической модели с учетом взаимодействия факторов

- •Расчет остаточной суммы квадратов

- •5.13 Определение погрешности расчета экспериментальной величины по математической модели с учетом взаимодействия факторов

- •5.14 Анализ результатов эксперимента

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Планирование и обработка результатов теплотехнического эксперимента

- •3 46428, Г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111.

И определение рабочей точки

Координаты

точек пересечения Р.Т. (Р.Т.1) характеристики

сети РV=f(V)

(Р/V=f(V))

и аэродинамической характеристики

вентилятора характеризуют объемный

расход вентилятора

![]() (

(![]() )

и полное давление

)

и полное давление

![]() (

(![]() ),

обеспечиваемые вентилятором при работе

совместно с данной сетью.

),

обеспечиваемые вентилятором при работе

совместно с данной сетью.

4. Определение коэффициента теплоотдачи при охлаждении заготовки

При расчете процесса конвективного теплообмена важное место занимает определение коэффициента теплоотдачи.

Сложность определения коэффициента теплоотдачи заключается в том, что он зависит от многочисленных факторов, а именно:

природы возникновения движения;

режима движения;

физических свойств потока;

форма и размеры теплоотдающей поверхности.

По природе возникновения движения различают свободное движение (естественная конвекция), возникающее под влиянием разности плотностей нагретой и холодной жидкости или газа, обусловленной разностью их температур и вынужденное, возникающее в результате действия какого-либо внешнего возбудителя (ветра, вентилятора, насоса, воздуходувной машины и т.д.).

При движении жидкости или газа различают два режима: ламинарный, характеризующийся упорядоченным спокойным, слоистым движением потока без пульсаций давления и скорости, и турбулентный, представляющий собой хаотичное движение потока, сопровождающееся пульсациями давления и скорости.

На величину коэффициента теплоотдачи существенное влияние оказывают следующие физические свойства потока: коэффициент теплопроводности , теплоемкость ср, плотность , комплекс трех вышеперечисленных величин, который называется коэффициентом температуропроводности а, а также коэффициент динамической вязкости .

Каждая поверхность создает специфические условия движения и теплообмена, поэтому форма и размеры тела, а именно они образуют ту или иную поверхность, существенно влияют на теплоотдачу.

Значение коэффициента теплоотдачи может быть определено аналитическим или лабораторным методом.

При аналитическом методе процесс теплоотдачи описывается системой дифференциальных уравнений. Такими уравнениями для процесса теплоотдачи являются уравнение теплообмена, теплопроводности, движения и неразрывности потока. Совместное решение системы дифференциальных уравнений связано с определенными трудностями.

При лабораторном методе изготовляют экспериментальную установку, включающую оборудование для создания движения жидкости или газа, объект теплоотдачи, желательно в натуральную величину, и измерительные приборы. Лабораторный метод определения коэффициента теплоотдачи нередко связан со значительными временными и материальными затратами.

Наиболее простым способом определения коэффициента теплоотдачи является его расчет по критериальным уравнениям, которые в свою очередь являются обобщением большого числа опытных данных и решением интерполяционной задачи планирования эксперимента.

Значение критерия Нуссельта (безразмерного коэффициента теплоотдачи) определяют по уравнению

![]() ,

,

где - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К; l - характерный линейный (определяющий) размер, м; - коэффициент теплопроводности, Вт/мК.

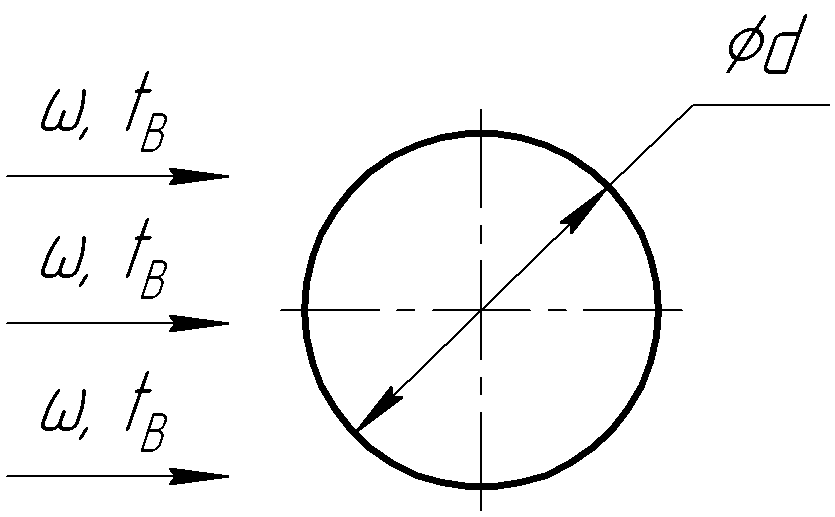

Значение критерия Нуссельта при поперечном обтекании воздухом цилиндрической заготовки (рис. 12) может быть рассчитано по следующим критериальным уравнениям.

Если

![]() ,

,

то

.

.

Если

![]() ,

,

то

,

,

где ReВ – значение критерия Рейнольдса для обтекающего заготовку воздуха; РrВ и РrЗ – значение критерия Прандтля для обтекающего заготовку воздуха и заготовки, соответственно.

Рис. 12 – Схема обтекания воздухом цилиндрической заготовки

Значение критерия Прандтля может быть рассчитано по формуле

![]() ,

,

где - коэффициент кинематической вязкости воздуха при заданной температуре, м2/с; а - коэффициент температуропроводности, м2/с.

Коэффициент температуропроводности определяется выражением

![]() ,

,

где - коэффициент теплопроводности, Вт/мК; ср – изобарная теплоемкость, Дж/кгК; - плотность, кг/м3.

Определив по критериальному уравнению значение критерия Нуссельта, можно рассчитать коэффициент теплоотдачи по формуле

![]() .

.

При определении коэффициента теплоотдачи в качестве определяющего размера следует принимать диаметр заготовки d.

Значение критерия Нуссельта при поперечном обтекании воздухом заготовки в форме прямоугольного параллелепипеда (рис. 13) может быть рассчитано по следующим критериальным уравнениям.

Если

![]() ,

,

то

.

.

Если

![]() ,

,

то

.

.

Рис. 13 – Схема обтекания воздухом заготовки

в форме прямоугольного параллелепипеда

При определении коэффициента теплоотдачи в качестве определяющего размера следует принимать размер а.

5. Пример выполнения планирования

и обработки результатов

теплотехнического эксперимента

5.1 Анализ исходных данных

Целью теплотехнического эксперимента является установление влияния частоты вращения привода вентилятора, габаритных размеров заготовки определенной формы и ее начальной температуры на время остывания до заданной температуры.

При обработке результатов эксперимента планируется получить уравнение, связывающее все перечисленные параметры и оценить погрешность аппроксимации, то есть решить интерполяционную задачу планирования эксперимента.

Исходными данными для теплотехнического эксперимента являются форма, материал и площадь заготовки, начальная и конечные температуры, тип вентилятора и его аэродинамическая характеристика, параметры воздуховода и поперечного сечения комнаты, в которой происходит охлаждение.

Заготовка выполнена в форме цельного цилиндра с соотношением диаметра и длины lЦ = 5d . Площадь наружной поверхности заготовки меняется в пределах FЗ = 0,2 1,1 м2. Материал заготовки – сталь. Плотность материала заготовки составляет СТ = 7800 кг/м3, а теплоемкость - сСТ = 465 Дж/кгК.

Начальная температура заготовки в соответствии с режимом термической обработки находится в пределах t0 = 250 600 0С. Охлаждение происходит за счет подачи воздуха температурой tf = 15 0С.

Для создания равномерного потока воздуха с температурой tВ = 15 0С вокруг заготовки используется центробежный вентилятор типа ВО 14-320 № 5 с приводом от электрического двигателя мощность N = 1 кВт с бесступенчатым регулированием частоты вращения вала в пределах n = 1000 1800 об/мин.

Аэродинамическая характеристика центробежного вентилятора типа ВО 14-320 № 5 приведена на рис. 6.

Воздуховод выполнен в виде трубы прямоугольного сечения с отношением сторон а = 0,5 м ´ b = 1 м и длиной прямолинейных участков l = 11 м, коэффициент потерь давления в местных сопротивлениях воздуховода М = 15.

Заготовка находится в комнате высотой bК = 2,5 м и шириной аК = 4 м.