- •Методики исследования нарушений восприятия Зрительно-моторная координация

- •Слуховые восприятия

- •Корректурная проба

- •«Отыскивание чисел»

- •Счет по Крепелину

- •Исследование навыков

- •Доски Сегена

- •Методика Коосса

- •Объяснение сюжетных картин

- •Методики исследования нарушений памяти

- •Тест зрительной и слуховой памяти

- •Пробы на запоминание Пробы на запоминание искусственных (несмысловых) звукосочетаний

- •Проба на запоминание десяти слов

- •Воспроизведение рассказов

- •Рассказы для маленьких детей

- •Опосредованное запоминание (по Леонтьеву)

- •Пиктограмма

- •Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера

- •II. Исследование мышления Классификация предметов

- •Исключение

- •Выделение существенных признаков

- •Образование аналогий

- •Сравнение понятий

- •Понимание переносного смысла пословиц и метафор

- •Соотношение пословиц, метафор и фраз

- •Понимание рассказов

- •Заполнение пропущенных в тексте слов

- •Понимание сюжетных картин

- •Формирование искусственных понятий

- •Пиктограммы

- •Называние 50 слов

- •Ассоциативный (словесный) эксперимент

- •I. Низшие или примитивные словесные реакции:

- •Подбор слов-антонимов

- •Установление последовательности событий

- •Исследование эмоционально-волевой сферы Вариант тат

- •Выбор ценностей

- •Уровень притязаний

- •Исследование самооценки

Заполнение пропущенных в тексте слов

Методика, предложенная Эббингаузом, применяется для самых разнообразных целей: выявления развития речи, продуктивности ассоциаций. С успехом может быть использована для проверки критичности больных. Для проведения опытов существует множество различных вариантов текстов: отдельные фразы, более или менее сложные рассказы. Приведем пример:

Жили-были ...... человека. Отправились они однажды путешествовать. Один шел ...... а другой за ним. Когда первый пришел в деревню, он .....:

— Передайте дурачку, который идет ...... чтобы он поторопился.

Вот пришел в деревню ..... человек, увидел он людей и спрашивает:

— Что, дурачок, уже прошел?

Удивились люди и .....: —Да эти парни оба .....!

Больному предлагают просмотреть текст и вписать в каждый пропуск только одно слово так, чтобы получился связный рассказ. При оценке работы больного следует учитывать скорость подбора слов, затруднения в подборе, критичность больного, то есть стремление сопоставлять те слова, которые он собирается вписать, с остальным текстом.

Понимание сюжетных картин

Методика направлена преимущественно на исследование интеллектуального уровня и имеет много общего с предыдущей, однако отличается от нее тем, что в процессе исследования полнее раскрывается ход рассуждений испытуемого и удается правильнее оценить особенности механизма осмысления в динамике (А. Н. Бернштейн, 1911).

Возможны различные варианты, модификации опыта. Основной заключается в показе больным специально подготовленной серии картин различной сложности, выполненных преимущественно в реалистической манере. Обычно с этой целью используют открытки-репродукции. Инструкция содержит просьбу к испытуемому охарактеризовать содержание картины. Описывая картину, обследуемый обнаруживает не только возможность понять ее сюжет, но и проявляет свой запас знаний, особенности речи, отношение к изображаемым событиям. Для исследования может быть использован и такой вариант методики, когда обследуемому предлагают юмористические рисунки. Полученные результаты позволяют судить о некоторых личностных особенностях испытуемого, о понимании им юмора. Особое внимание придается умению выделить эмоциональный подтекст картины.

Формирование искусственных понятий

Разработана методика Л.С.Выгодским и Л.С.Сахаровым. Методика эта весьма сложна, и правильное выполнение задания обследуемым свидетельствует об отсутствии у него интеллектуального снижения.

Перед испытуемым в беспорядке размещают набор стереометрических фигур, отличающихся формой, цветом и величиной. На скрытой от него нижней стороне этих фигур имеются условные надписи («биг», «цев», «гур», «лаг»). Произвольно выбирается одна фигура и исследующий объясняет, что надпись на ней (например, «цев») совершенно ничего не означает, условна, но имеющимся в этом наборе фигурам с аналогичной надписью присущи какие-то общие признаки. Обследуемый должен установить, какие фигуры входят в эту группу, то есть определить понятие «цев».

После этого обследуемый отбирает несколько фигур и объясняет свою гипотезу.

Набор фигур для методики формирования понятий по А. Ф. Говорковой.

Например, он считает, что к «цев» относятся все фигуры того же цвета. Тогда исследующий переворачивает одну из отобранных ошибочно фигур и показывает надпись. Таким образом, выясняется, что несмотря на то, что эта фигура того же цвета, она не относится к понятию «цев». Если обследуемый отбирает ряд фигур, руководствуясь одинаковой формой, исследующий таким же образом показывает ему ошибочность гипотезы. Таким образом, остается одна возможность—определить понятие «цев» в зависимости от размеров, что представляется довольно трудным, так как размеры фигур характеризуются двумя признаками: площадью основания и высотой.

Результаты опыта оцениваются в зависимости от того, сколько ходов понадобилось обследуемому для выполнения задания, насколько логичны были его рассуждения при этом, как воспринималась помощь исследующего. При этом исследовании обнаруживаются аффективно-личностные особенности обследуемого, особенно выявляющиеся в реакции на неуспех.

А. Ф. Говоркова (1962) несколько облегчила методику Л. С. Выготского—Л. С. Сахарова с целью использования ее для выявления формирования искусственных понятий у детей.

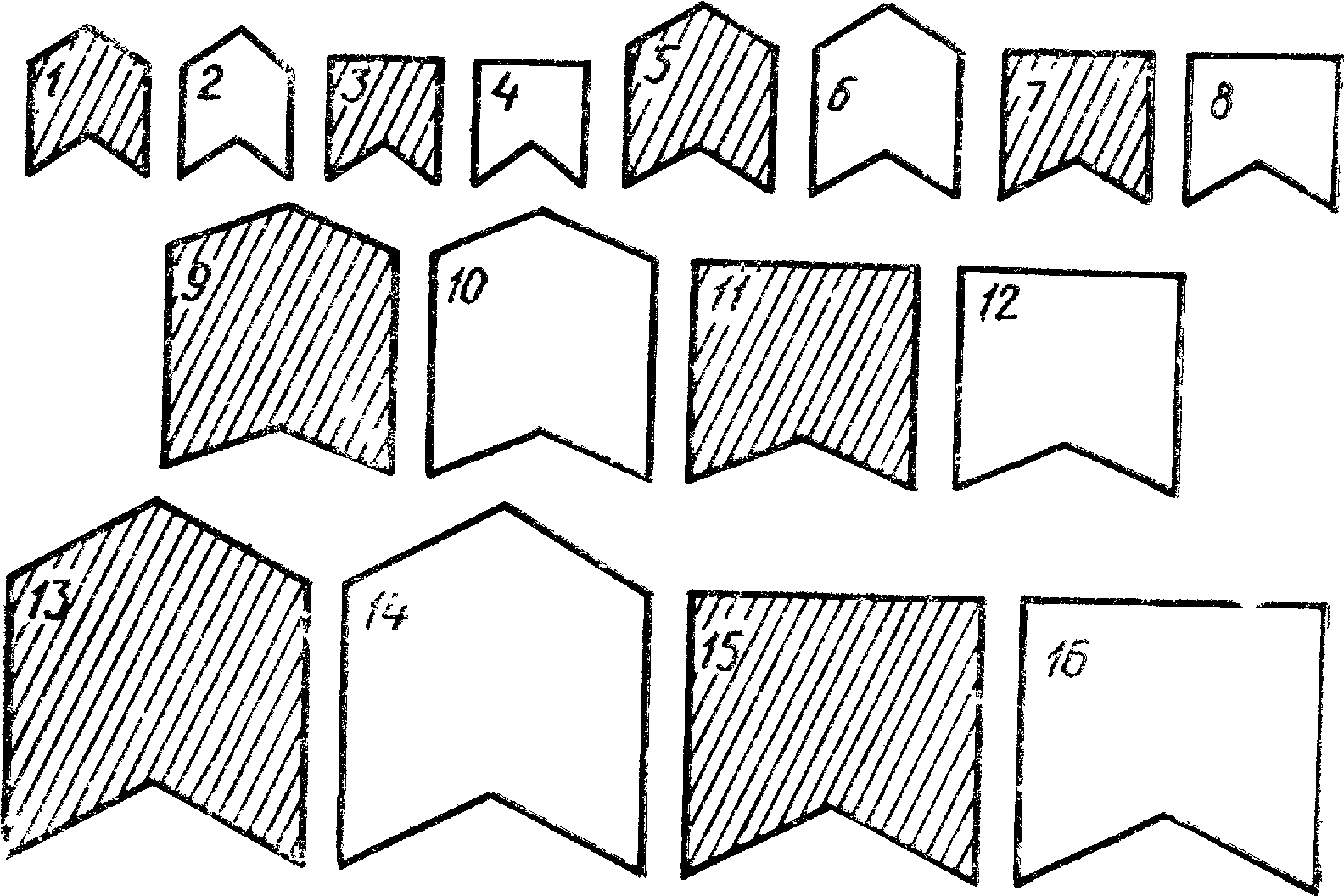

Обследуемому показывают 16 вырезанных из картона фигур (рис. 11), отличающихся формой (2 вида), цветом (красные и зеленые) и величиной (4 варианта). На обороте этих фигур написаны их условные обозначения, например «гацун». Одну из фигур «гацун» (например № 5) дают обследуемому и просят отобрать другие фигуры этого разряда. Каждую отобранную фигуру обследуемый переворачивает и по надписи на обороте убеждается в правильности или ошибочности своего выбора. О результатах исследования судят по количеству ходов, понадобившихся обследуемому для формирования понятия.

При исследовании детей этой методикой определяется их способность к целенаправленным и последовательным действиям, умение вести анализ одновременно в нескольких направлениях, отбрасывать неподкрепленные признаки. Эти особенности характеризуют течение процессов обобщения и отвлечения у обследуемых.