Глава VII

Глобальный механизм рентных отношений

Любая, даже самая обоснованная и перспективная концепция повисает в воздухе, становится суммой благих пожеланий, которыми, как известно, устлана дорога в ад, если нет эффективного механизма ее воплощения в жизнь. Так получилось, в частности, с разработанной ООН в 70-е годы стратегией развития мировой экономики и улучшения среды обитания человека, с принятой в 1992 г. на саммите в Рио де Жанейро программой устойчивого развития. Так может получиться и с намеченными в Йоханнесбурге мерами по обеспечению устойчивого развития и сокращения разрыва между богатыми и бедными странами и цивилизациями, если эти меры не будут подкреплены реальными достаточными ресурсами.

На заседании круглого стола в Йоханнесбурге 2.09.2002 г. «Рентные источники глобального устойчивого развития» одна молодая энергичная африканка настойчиво задавала вопросы: хорошо, мы согласны с предложениями о рентных отчислениях и созданием глобальных фондов, но как это сделать на практике? И какое участие в решении этой проблемы могут принять молодые поколения?

Настоящая глава является попыткой дать ответы на эти действительно ключевые, жизненно важные для будущих поколений вопросы.

7. /. Государство в механизме присвоения ренты

Государство — сравнительно молодой институт в истории человечества. Возникло оно около пяти тысячелетий назад; но ему предшествовала длительная предыстория саморегулирования первичных ячеек общества, которая прошла несколько этапов.

В первобытной общине выделялся наиболее сильный и опытный вожак, который регулировал производственный процесс, распределял добытую пищу, поддерживал порядок и наказывал виновных в нарушении установленных правил жизни, запретов-табу. Однако он сам участвовал в охоте и собирании плодов, его функции не были пожизненными, со временем он уступал место другому, более молодому и сильному вожаку.

После неолитической революции, с возникновением земледелия и скотоводства, строительства и ремесла, постоянных укрепленных поселений («городская революция»), увеличением масштабов и

усложнением структуры общества одной власти вожака оказалось мало. Появились догосударственные объединения («чифдомы»). «Рубежом между первобытностью и цивилизацией выступает процесс формирования надобщинных структур власти и управления — племенных институтов, со временем приобретающих преимущественно вид вождеств. Если «неолитическая революция» закладывает прежде всего хозяйственные основания будущей цивилизацион-ной истории, то формирование племенных органов власти и управления - основание будущих государственно-административных структур» [1. С. 116-117].

Процесс разделения труда охватил й сферу саморегулирования общества. Возникло несколько институтов саморегулирования. Во-первых, общее собрание членов (глав семей) родовой общины или - на более высоком уровне - представителей общин в племени, которые решали наиболее важные вопросы, избирали вождей и устанавливали общие правила (предшествовавшие нормам права). Во-вторых, избранные вожди, которые осуществляли контроль за соблюдением этих норм, управляли производственными процессами, организовывали оборону от других племен или нападали на них, творили суд и расправу. В-третьих, существовал еще один важный институт общества - духовная власть (шаманы, жрецы и т.д.), которая охраняла идеологические основы общества, от имени высших существ регулировала взаимоотношения членов общества, а также осуществляла контроль за поведением и действиями избранных вождей (предшественников исполнительной власти). Следовательно, можно сказать, что основы разделения властей и гражданского общества были заложены еще 7-8 тысяч лет назад в рамках множества родовых общин и небольших племен.

Государство возникло не случайно и не на пустом месте. Это было настоящей революцией в общественном саморегулировании, объективно обусловленным и необходимым шагом, вызванным увеличением масштабов общественной организации и дальнейшим усложнением ее структуры на основе общественного разделения труда [55. С. 124-125; 60. С. 161-164; 77. Р. 185-186]. Прежняя система саморегулирования уже не могла успешно выполнять свои функции, усиливалась неупорядоченность. Возникшие институты частной собственности, нараставшие процессы обмена требовали новых норм отношений в обществе и механизмов их поддержания. Очередной ступенью развития общественного разделения труда стало выделение групп людей (из состава родоплеменной верхушки), на которые было возложено выполнение общих функций по организации экономических и социальных отношений (включая руководство строительством и функционированием сложных ирригационных систем, возведением общественных зданий И укреплений), выполнение военных и судебных функций. Возник аппарат государственной

власти - правители (фараоны, цари и т.п.), их советники, армия, суды, чиновники, фискальные службы, наместники и т.п. Однако институты гражданского общества не исчезли, не растворились; сохранялось собрание или подобная ему организация, избиравшая верховных правителей, а порой и смещавшая их, устанавливавшая нормы права. Сохранилась и духовная власть, каста жрецов, которая нередко вступала в столкновение с государственной властью.

Между этими тремя центрами силы и управления в раннеклассовой и античной цивилизациях постоянно велась борьба. Государственная власть стремилась узурпировать всю полноту функций управления, игнорируя гражданское общество и подчиняя себе власть духовную. Борьбой между этими центрами наполнена, например, история Древнего Египта. В Древней Греции примерно с V в. до н.э. возникла демократия, были созданы четкие основы управления, унаследованные Древним Римом и во многих элементах сохранившиеся и поныне.

Государственная власть обеспечивала свое функционирование с помощью все более развитой системы дани и налогов, благодаря которым присваивалась основная часть прибавочного продукта (включая и ренту), создаваемого в земледелии, скотоводстве, ремесле. С развитием международной торговли, приносившей немалую прибыль и сверхприбыль (элементом которой были и предвестники мировой ренты), государство активно включалось в процесс присвоения этой прибыли и ренты с помощью таможенных пошлин, а иной раз брало на себя организацию этой торговли [15. С. 217-218]. Следовательно, еще в Древнем мире стал складываться механизм государственного регулирования мировых рентных отношений. Дальнейшее развитие он получил с созданием мировых империй.

Государства консолидировали союзы племен, образовывали более крупные территориальные единицы, обычно в рамках одной локальной цивилизации. Однако с середины I тысячелетия до н.э. стали возникать и межцивилизационные объединения — мировые империи [55. С. 91]. Первыми из них можно считать Ассирийскую империю и государство Ахеменидов. Интересно, что недолговечная империя Александра Македонского сложилась в основном в тех же географических рамках, что и персидская держава. Наиболее значительным и долговечным образцом государственного образования подобного рода стала Римская империя. Здесь уже существовала сложная система государственных и правовых отношений, основанная на господстве имперского центра, но учитывавшая особенности периферийных регионов, нередко относившихся к разным цивилизациям и доцивилизационным объединениям с элементами самоуправления и разделения властей на местах. В такого рода империях структура гражданского общества, институтов государственной и духовной власти была многогранной, пестрой по составу.

Как отмечал известный российский историк И.М. Дьяконов, в основе образования мировых империй лежали причины экономические. Империи насильственно объединяли территории, неоднородные по своей экономике и экономическим нуждам, по географическим условиям, по этническому составу; они были огромными машинами для ограбления множества народов [12. С. 51]. По сути это был механизм насильственного, внеэкономического перераспределения мировой природной ренты, выступавшей преимущественно в натуральной форме добавочного продукта (к которому нередко присоединялась и часть необходимого продукта). Наряду с этим существовали и экономические формы присвоения и распределения мировой ренты посредством интенсивной международной торговли по великим транспортным путям с использованием монет, которые были изобретены в VI в. до н.э. в Ахеменидской империи и почти одновременно — в Китае. Значительная доля этой ренты доставалась крупным торгово-промышленным центрам (городам, полисам) и государствам, которые облагали данью как производителей товаров и купцов, так и торговые караваны и суда при пересечении границ. Империи расширяли границы такого обмена, однако частые войны и распад империй сдерживали этот процесс, периодически нарушали его.

В средневековом обществе мировые империи возродились в обновленном виде. Яркими примерами могут служить монгольская империя, охватившая в XIII—XIV вв. почти всю Евразию, и Арабский халифат, подчинивший территорию значительно большую, чем в свое время империя Ахеменидов. В период раннеиндустриальной цивилизации возник новый тип больших государственных образований — сперва Испанская и Португальская, а затем Британская колониальные империи. Последняя стала образцом сложных государственно-политических и экономических отношений, охвативших значительную, часть планеты. Ее примеру последовали Французская, Германская, Российская и Османская империи.

Колониальные империи продолжили традиции империй древности в развитии механизма присвоения мировой ренты на основе сочетания экономических и внеэкономических методов. Ярким примером взрывного увеличения рентных потоков стал вывоз золота и серебра из Америки, что привело к революции цен в XVI в. Ограбление сопровождалось развитием торговли, созданием торговых компаний (типа Ост-Индской) - предвестников современных ТНК. Метрополии соединяли внеэкономические (насильственные) и экономические методы присвоения мировой ренты, поощряли развитие колониальной торговли.

Существовало ли гражданское общество в масштабах империй? Трудно ответить на этот вопрос утвердительно. Безусловно, что в имперском центре — метрополии — такое общество существовало,

оно утвердило себя в борьбе за буржуазную парламентскую демократию в Великобритании, затем во Франции, постепенно расширяя представительство различных классов и слоев населения. Сохранялись элементы гражданского общества в составных элементах империи - более сильные в доминионах, которым были предоставлены широкие права самоуправления (Канада, Австралия), более ограниченные в колониях (например, в Индии). Однако сила исполнительной государственной власти была обратно пропорциональной влиянию гражданского общества: ограниченной в метрополиях, наибольшей в колониях. Как и в Римской империи, государственная власть и правовая система были «многоэтажными» и весьма пестрыми, отражая цивилизационные и этнические различия. Одной из цементирующих основ колониальных империй была религия, которую представляла духовная власть. Миссионеры были в первых рядах при завоевании колоний, а нередко предшествовали вооруженному захвату, прокладывали ему путь.

С конца XIX в., с переходом к империалистической стадии капитализма, становлением мирового рынка и всемирного хозяйства вновь модифицируются формы государственного регулирования и присвоения мировой ренты. Вывоз капитала, создание международных монополий, экономический раздел мира привели к более органичному включению в систему хозяйственных отношений механизма формирования, присвоения и распределения мировой природной ренты, а со временем - и элементов технологической и финансовой квазиренты. Центры формирования мировой природной ренты возникали в колониальных и зависимых странах, обладавших лучшими или уникальными (например, при производстве чая, кофе, какао, натурального каучука, пряностей) природными ресурсами. Реализовывались эти товары в метрополиях и других странах, принося рентные доходы как монополиям, так и государствам; здесь же создавались сверхприбыли в результате хищнического использования природных ресурсов колоний (экологическая антирента). Центрами формирования мировой технологической, а со временем — и финансовой квазиренты стали промышленно развитые страны; лидерами были сперва Англия, а затем — США. По расчетам Пола Кеннеди, удельный вес Великобритании в мировом промышленном производстве вырос с 1,9 % в 1750 г. и 4,3 % в 1800 г. до 22,9 % в 1880 г.; затем первенство перешло к США, удельный вес которых вырос с 0,1 % в 1750 г. и 0,8 % в 1800 г. до 23,6 % в 1900 г. и 39,3 % в 1928 г. [66. Р. 149, 202]. Вслед за этим пошли мощные потоки технологической квазиренты, частично присваемой государствами с помощью налогов и таможенных пошлин.

Сердцевиной государственно-политического строя индустриальной эпохи были национальные государства. Их экономической базой стало формирование национальных рынков, политической

основой — те или иные формы государственной власти и правовой системы в рамках национального (иной раз многонационального, как Швейцария, Бельгия или Россия) государства, социокультурной почвой - духовно-религиозная и культурная общность.

С середины XX в. начался распад колониальных империй и подобное взрывной волне образование сотен независимых государств (демографический прогноз ООН на перспективу до 2050 г. был проведен по 228 государствам и территориям) — от карликовых до насчитывающих миллиард и более жителей (Китай, Индия). Все они обладают внешними признаками суверенитета, национального гражданского общества, государственной власти, но не все могут реально осуществлять функции этого механизма управления. Глобальное сообщество, представляющее интересы всего человечества и имеющее общие функции по решению экологических, геоэкономических и геополитических проблем, стало все больше напоминать одеяло, сшитое из разных по величине и окраске лоскутов. Созданная в середине XX в. при ином геополитическом устройстве ООН с сетью своих организаций, ограниченными функциями и ресурсами становилась все менее пригодной для эффективного выполнения функций глобального регулирования.

Глобализация изменила ситуацию. Возникло новое противоречие между стремительно нарастающей экономической глобализацией под контролем и в интересах ТНК и концентрирующих их североамериканской, западноевропейской и японской цивилизаций с одной стороны и отставшим в своем формировании глобальным гражданским обществом с присущими ему институтами государст-венно-правоврй и духовной власти с другой. Вновь торжествует право сильного. Будущее вида Homo sapiens поставлено под вопрос, о чем аргументированно предупреждал Н.Н. Моисеев [8].

Одной из ступеней в динамике глобализации стало формирование цивилизационных 'объединений с присущими им институтами надгосударствеиного управления. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась в западноевропейской цивилизации, где сложились свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, общие правовая система, таможенная граница, денежная единица. Несколько отстало североамериканское (с включением части латиноамериканской цивилизации — Мексики) цивилизационное объединение — НАФТА. Предпринимаются первые шаги консолидации африканской цивилизации, что нашло выражение, в частности, в создании Африканского союза. Евразийская цивилизация пошла в обратном направлении - некогда единый СССР распался на ряд независимых государств, что резко ослабило эту цивилизацию. Попытки возродить ее на базе СНГ и Евразийского экономического сообщества пока не дали существенных результатов.

Если оценить геополитические тенденции XXI в., то они формируют многоуровневую систему. Нижний уровень, фундамент представляют национальные или многонациональные (порой федеративные) государства. Часть своих функций для решения об-щецивилизационных проблем они передают цивилизационным межгосударственным объединениям типа ЕС. Одновременно на верхнем уровне формируется система глобального регулирования, представляющая интересы всего мирового сообщества и включающая три основных звена:

* глобальное гражданское общество в виде совокупности государств,межгосударственных объединений и международных неправительственных организаций различных видов;

" глобальные властные органы, построенные на принципах разделения властей — законодательной (типа Генеральной Ассамблеи ООН), которая формирует систему глобального права и определяет стратегию глобального устойчивого развития; исполнительной (типа Совета Безопасности ООН, Генерального секретаря ООН), ряда международных организаций, которые осуществляют выработанную стратегию; международные судебные органы, контролирующие выполнение норм международного права и разрешающие конфликты между сторонами;

* научные, образовательные, культурные, религиозные и иные организации, которые вырабатывают научные и социокультурныепарадигмы, обеспечивают социальное и культурное развитие.

Становление глобальной системы регулирования — дело не одного десятилетия; оно связано с преодолением сопротивления ТНК и государств, не заинтересованных в изменении сложившегося порядка, в отказе от «права сильного». Но в этом направлении придется двигаться шаг за шагом.

7.2. Основы тобально-цивилизационного регулирования рентных отношений

С момента возникновения государства участвовали в регулировании рентных отношений: они осуществляли правовое регулирование присвоения земельной ренты, ее распределения между собственниками, которыми нередко выступали само государство и духовная власть (храмы, монастыри).

В мировых империях древности и в колониальных империях Нового времени речь шла о распределении и перераспределении мировой ренты уже в пределах империй. Например, колониальная рента стала источником обогащения Испании, Португалии и других европейских государств при освоении богатств Южной и Северной Америки; «жемчужина Британской короны» - Индия — стала

источником богатых рентных потоков для бедной собственными ресурсами Великобритании.

Правовые основы государственного регулирования рентных отношений складывались в национальных экономиках. Классическая система регулирования сложилась в Англии; она послужила основой теорий ренты Д. Риккардо, К. Маркса и других западных экономистов. На Востоке преобладала система феодальных или полуфеодальных рентных отношений со все более активным участием метрополий в присвоении и распределении ренты.

В присвоении и распределении ренты буржуазные государства и крупные компании (включая международные монополии) выступали не как антагонисты, а как союзники. Это метко отметил крупнейший французский историк Фернан Бродель: «Государство и капитал — или, во всяком случае, определенный капитал, капитал крупных фирм и монополий - ныне, как и в прошлом, составляют хорошую пару, и второй из них на наших глаза успешно выпутывается из затруднительных положений. Как и в былые времена, он оставляет государству малодоходные или слишком дорогостоящие дела: дорожную инфраструктуру, коммуникации, армию, огромные затраты на образование и на научные исследования <...> А главное — он беспардонно живет за счет милостей, льгот, помощи и щедрот государства — машины для сбора огромных денежных потоков, которые к ней стекаются и которые она перераспределяет» [4. С. 644].

Концентрируя в своих руках значительную часть национальной и мировой природной ренты, экологической антиренты, технологической и финансовой квазиренты, государство использует ее не только для содержания раздувшегося бюрократического аппарата и армии, но и перераспределяет ее в интересах тех же монополий и ТНК, получающих весомые государственные заказы и ощутимые льготы. В рамках ВТО и других международных экономических организаций, в межгосударственных отношениях государства чутко отзываются на запросы «родных» монополий и ТНК, горой встают на защиту их интересов (как это показала, например, позиция США в вопросах ратификации Киотского протокола, введения протекционистских пошлин на металл и в «споре о куриных окороч-ках» с Россией).

Вопрос о присвоении ренты в течение столетий был объектом теоретической и политической борьбы. В буржуазном обществе рента рассматривалась как нетрудовой паразитический доход класса земельных собственников; была разработана теория национализации земли, обращения земли и природных ресурсов в национальную собственность с упразднением абсолютной ренты и обращением дифференциальной ренты в источник доходов государства. На этом были основаны теории национализации земли К. Маркса и В.И. Ленина, программа социализации земли, выдвигавшаяся

эсерами и поддержанная российскими крестьянами. Так, Н.Д. Кондратьев, выражавший позицию эсеров, писал в 1917: г. «Вся земля — государственная, частновладельческая и прочая — должна быть признана общенародным достоянием и должна поступить в трудовое пользование народа». Социализации также должны были подвергнуться леса и недра: «Эти богатства представляют огромное общенародное достояние. И они не должны, конечно, также стать предметом личного и бесконтрольного пользования <...> Рента получается или благодаря счастливым природным условиям, или благодаря усилиям всего общества. Поэтому справедливо, чтобы она была обращена на общественные, народные нужды. Она должна тратиться на развитие и улучшение народного хозяйства, на дороги, на образование и при этом идти прежде всего <...> на помощь тем, кто почему-либо окажется в неблагоприятных условиях» [21. С. 27—30].

Эти принципы не были реализованы в России. Фактически национализированные земля, недра, леса и другие природные ресурсы были превращены в государствен но-бюрократическую собственность, и получаемая сверхприбыль (земельная, горная, лесная и другие виды национальной и мировой ренты) находилась в распоряжении государственно-партийной верхушки. В 1990-е годы практически была осуществлена приватизация природных ресурсов, различные виды ренты присваиваются олигархами и лидерами теневой экономики.

К регулированию мировых рентных отношений могут быть применены принципы, сформулированные Н.Д. Кондратьевым.

Во-первых, основные природные ресурсы, окружающая природная среда хотя и объявляются монопольной собственностью отдельных лиц и государств, фактически являются общим естественным условием существования и развития всего человечества. Хищническое использование этих ресурсов, загрязнение окружающей среды наносят ущерб будущим поколениям, к какой бы стране или цивилизации они не принадлежали; поэтому мировое гражданское общество и его институты имеют естественное право на участие в присвоении возникающей при этой сверхприбыли (природной ренты и экологической антиренты), направляя эти ресурсы на поддержание устойчивого развития и экологическую безопасность всего человечества, и прежде всего стр»ан и цивилизаций, находящихся в неблагоприятных природных и экологических условиях.

Следует также учитывать, что мировая рента и антирента формируются на глобальном рынке, являнотся результатом развития мирового хозяйства, и глобальное гражданское общество и его институты должны иметь ресурсы для устрашения возникающих на этом рынке диспропорций и возмещения рас ходов по регулированию.

Во-вторых, хотя мировая интеллектуальная, технологическая, финансовая квазирента не связаны с природными ресурсами, их

источниками являются интеллект, труд, управление и прочие способности людей; они выражают общие условия развития науки, технологий и мирового финансового рынка, которые подлежат глобальному регулированию и возмещению связанных с этим затрат за счет отчислений от квазиренты.

В-третьих, поступающие в распоряжение глобального сообщества отчисления от мировой ренты, антиренты и квазиренты должны направляться на нужды планетарного характера — на реализацию глобальных экологических, технологических, экономических и социокультурных программ и проектов, направленных на решение глобальных проблем; на развитие науки, образования, культуры, сохранение всемирного культурного и природного наследия; на эффективную поддержку стран и цивилизаций, находящихся на нижних ступенях мировой экономической стратификации и не имеющих достаточных собственных ресурсов для преодоления отсталости.

Ускоренные процессы глобализации по неолиберальной модели (в интересах ТНК и богатых цивилизаций), плачевные итоги реализации намеченных на встрече в Рио де Жанейро мер по обеспечению устойчивого развития в интересах настоящего и будущих поколений выдвигают на первый план задачу создания эффективного механизма глобального устойчивого развития, ядром которого может стать формирование надежных источников такого развития за счет отчислений от мировой природной ренты, экологической антиренты, технологической и финансовой квазиренты. Основы концепции создания такого механизм, изложенные в докладе «Рентные источники глобального устойчивого развития» на заседании Круглого стола Глобального гражданского форума Всемирной встречи в Йоханнесбурге, получили поддержку участников. Главные положения этой концепции состоят в следующем.

1. Речь идет об .устойчивом развитии глобальной цивилизации как единой системы, где уровень разбалансировки, поляризации отдельных звеньев (стран, локальных цивилизаций) достиг критической величины, ставящей под вопрос дальнейшее существование всей системы. Мы можем либо вместе выжить, либо вместе погибнуть, третьего не дано. Представление о том, что «постэкономические» страны «золотого миллиарда» вышли на самодостаточный уровень развития и могут обеспечить собственное устойчивое развитие независимо от остального мира [13] — не более чем иллюзия. Эти страны обеспечивают свое богатство за счет огромного притока энергоресурсов, капиталов (через базирующиеся в этих странах ТНК), умов и талантов, нуждаются в рынках сбыта своих товаров и услуг, сферах прибыльного вложения капиталов. В то же время беднейшие государства не могут выйти из нищеты на новый уровень развития производительных сил и качества жизни без опоры

на технологический опыт и капиталы авангардных стран. Глобальный мир обречен быть единой системой, и чем сбалансированнее и устойчивей она будет, тем больше шансов для человечества с достоинством встретить XXII век.

По существу на наших глазах формируется глобальная цивилизация, объединяющая взаимодействие локальных цивилизаций и национальных государств в единый целостный организм, развивающийся по своим собственным законам. Еще предстоит завершение формирования основных элементов этой целостности: глобального гражданского общества, системы властных институтов и обеспечивающего их функционирование экономического механизма.

2. Предлагаемая концепция ориентирована на диалог и партнерство цивилизаций в многополярном мире. Проблема взаимодействия цивилизаций выходит сейчас на передний план, становится осевой проблемой XXI века. Попытки решить глобальные проблемы и обеспечить устойчивость мирового развития на основе одно-полярного мира, опирающегося на диктат единственной сверхдержавы, обречены на провал. Опасна связанная с этим тенденция современной модели глобализации к стиранию цивилизационных различий, навязыванию всем цивилизациям западной системы ценностей при росте пропасти между богатыми и бедными странами. Стремление сохранить глобальное доминирование Запада в XXI в. вызывает закономерное сопротивление других цивилизаций и усиливает угрозу их самоубийственного столкновения. Для устойчивого развития глобальной системы необходимо мироустройство, основанное на признании общности глобальной цивилизации и ее жизнеспособности на основе разнообразия локальных цивилизаций. Более того, на рубеже XXI в. это разнообразие усиливается, формируется четвертое поколение локальных цивилизаций. Взаимоотношения между ними должны строиться не по вертикали, при главенстве наиболее мощной в экономическом и военном отношении западной (и прежде всего североамериканской) цивилизации, а по горизонтали, на основе равноправного сотрудничества всех цивилизаций. Сущность и особенности каждой из которых — в самобытности и целостности ее социокультурного ядра.

Невозможно согласиться с утверждениями А.А. Зиновьева, что время цивилизаций прошло, что сохранившиеся цивилизации обречены на исчезновение, они растворятся в глобальном сверхобществе [37. С. 21-22]. Напротив — наблюдается тенденция усиления цивилизационной дифференциации, формирования межгосударственных сообществ; более того, они становятся одним из субъектов международных отношений, включая мировые рентные отношения. Пример в этом отношении показывает западноевропейская цивилизация, объединившаяся в Европейский Союз, в перспективе включающий и восточноевропейскую цивилизацию.

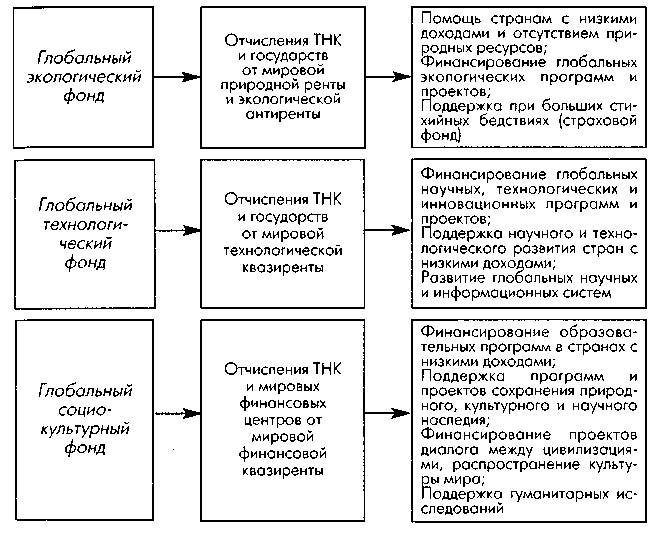

3. Если прежняя концепция устойчивого развития делала основной упор на экологические проблемы, то предлагаемая нами концепция исходит из приоритета науки, технологии и образования в решении всего, комплекса проблем глобального устойчивого развития (включая экологические) с переходом к обществу знания, гуманистически-ноосферной парадигме постиндустриальной социальной динамики. Именно поэтому мы предлагаем дополнить четыре сценария долгосрочного социально-экологического развития пятым — «Приоритет—технологии». Источником осуществления этого сценария должно стать формирование глобальных экологического, технологического и социокультурного фондов за счет отчислений от мировой ренты, антиренты и квазиренты.

На рубеже III тысячелетия человечество вступает в величайшую научную революцию, формирующую новую картину мира и открывающую дополнительные источники рационального развития общества, его оптимальной коэволюции с природой, в период становления постиндустриального технологического способа производства, открывающего простор для ресурсосберегающих, экологически чистых технологий, в общество знания, требующее от каждого его члена понимания закономерностей саморазвития, непрерывного пополнения и обновления знаний и навыков для адаптации к стремительно меняющемуся миру. «Познай и преобразуй самого себя» — вот исходный принцип для каждого члена общества, коллектива, социального слоя. Это не означает унификацию и стандартизацию людей, коллективов, этносов, наций, цивилизаций - их богатство и разнообразие остается первой предпосылкой и условием выживания и развития человечества. Глобальное устойчивое развитие может быть достигнуто лишь тогда, когда этой целью зададутся миллиарды людей и представляющие их интересы институты, когда эти миллиарды будут вооружены знаниями, технологиями, навыками, правилами взаимодействия, обеспечивающими достижение желанной цели. В докладе Генерального секретаря ООН обоснованно отмечено, что научные знания являются основной движущей силой роста, технического прогресса и экономической производительности, что они составляют сердцевину процесса развития.

Создание глобального технологического фонда за счет отчислений от мировой технологической ренты будет способствовать быстрейшему освоению и распространению шестого технологического уклада, который будет определять конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке в 2020-40-е годы, решению энергетических и экологических проблем на базе резкого повышения доли возобновляемых источников энергии, принципиально новых энергосберегающих технологий, экологически чистого транспорта, второй «зеленой революции», которая может решить проблему голода на планете. Важно, чтобы достижения научно-технологической

революции возможно скорее стали достоянием всех стран и цивилизаций, а не были монополизированы горсткой ТНК и богатых стран.

4. Концепция глобального устойчивого развития базируется на определении конкретных источников такого развития в виде части мировой ренты, антиренты и квазиренты. Это — наиболее сложная, но и наиболее необходимая часть концепции, ибо без таких источников разговоры об устойчивом развитии останутся в сфере прекраснодушных мечтаний и пустых деклараций, мир будет продолжать катиться к катастрофе. Совершенно очевидно, что решить назревшие и перезревшие глобальные проблемы, поднять из состояния нищеты, бедности, бесперспективности более 40 % населения планеты (около 2,5 млрд. человек) невозможно без вложения триллионов долларов. Нынешние формы технической помощи и периодического прощения долгов, как убедительно показала практика последних десятилетий, проблемы не решают. В 2000 г. официальная помощь на цели развития странам с низкими доходами составила всего 9 долл. на душу населения, или 2,3 % ВНП этих стран [71. Р. 362]. Бюджетов ООН, ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНЕП, Глобального экологического фонда и других международных организаций едва хватает, чтобы содержать аппарат этих организаций и оказывать небольшую помощь в катастрофических ситуациях и при миротворческих операциях, гасить возникающие конфликты вместо того, чтобы предотвращать их. Нужны отвечающие масштабу проблем и достаточные для их решения источники ресурсов. Ими могут стать международно установленные отчисления от мировой ренты, антиренты и квазиренты. Мировое сообщество имеет основания для участия в распределении сверхприбыли, являющейся в значительной своей части результатом глобального развития.

Не следует преуменьшать сложности предлагаемого решения проблемы. Не говоря уже о яростном сопротивлении ТНК, которые употребят все свои немалые ресурсы, чтобы не допустить международные организации к участию в распределении сверхприбылей, предстоит решить массу технических вопросов, и прежде всего: достоверно и контролируемо определять величину мировой ренты, антиренты и квазиренты; установить дифференцированные нормативы отчислений в международные фонды по каждому из видов сверхприбыли (не отказываясь при этом от существующих каналов поступления средств на содержание и деятельность международных организаций); обеспечить реальное поступление этих отчислений и прозрачный механизм их целевого использования для финансирования конкретных программ глобального устойчивого развития. Однако, как показали встречи с бизнесменами в Йоханнесбурге, наиболее дальновидные из них начинают понимать необходимость выработки глобальных механизмов устойчивого развития для определения надежных перспектив устойчивого развития бизнеса.

Потребуется привлечение независимых ученых и неправительственных организаций для выработки научно обоснованного и практически осуществимого механизма мобилизации части мировой ренты, антиренты и квазиренты на решение проблем глобального устойчивого развития, нахождение приемлемых для большинства государств форм и методов создания и функционирования такого механизма, мощный нажим мирового гражданского общества и общественных движений (включая конструктивную часть движения антиглобалистов). Осознание нарастающей опасности преобладающих тенденций, фактического провала принятой десятилетие назад концепции устойчивого развития и беспомощности нынешних форм сотрудничества будет придавать силу поиску принципиально новых путей, отвечающих реалиям XXI века.

5. Потребуется формирование глобального права как выражениеобщих интересов и воли мирового гражданского общества. Отдельные элементы такого права уже есть. Они касаются запрещенияиспытаний ядерного оружия, контроля деятельности АЭС, использования интеллектуальной собственности, некоторых аспектовэкологической безопасности, всемирного культурного и природного наследия, деятельности ООН, ЮНЕСКО, МОТ и других международных организаций. Но это лишь отдельные, слабо связанныемежду собой элементы; нет системы права, и прежде всего в части,относящейся к глобальному устойчивому развитию. Эту системупридется строить заново, пополняя ее все новыми и новыми правовыми нормами, в том числе и относящимися к определениюразмеров отчислений от мировой ренты, антиренты и квазиренты,порядка их получения и использования.

Сейчас в большинстве стран действуют антимонопольные законы, ставящие под контроль своекорыстие монополий, а также законы, определяющие уровень налогообложения и обложения таможенными пошлинами субъектов национальных экономических отношений. Формирование глобальной цивилизации потребует создания аналогичной системы регулирования со стороны планетарного гражданского общества и выражающих его интересы институтов. Мировые рентные отношения также потребуют глобального правового регулирования и наличия институтов, обеспечивающих соблюдение общепризнанных норм глобального права.

6. Необходимо выработать эффективный организационный механизм реализации концепции и стратегии глобального устойчивогоразвития. В этом направлении возможны несколько путей. Один изних — построение наряду с существующими международнымиоргструктурами принципиально нового органа по глобальному устойчивому развитию с системой институтов по решению отдельныхпроблем, своего рода всемирного правительства с министерствами.Однако этот путь встретит сопротивление национальных государств

и существующих международных организаций, потребует крупных дополнительных затрат на содержание новой армии международных чиновников и длительного времени.

Другой путь — трансформация ныне существующих, обладающих опытом сотрудничества и отлаженным аппаратом международных организаций применительно к новым задачам и требования. И этот путь нелегок — придется преодолеть силу инерции и привычных процедур, осуществлять реструктуризацию, менять функции, обновлять чиновников и т.п.

В предварительном порядке можно наметить следующие направления трансформации:

• придание Генеральной Ассамблее ООН некоторых функций глобального законодательного органа, в частности - по определениюразмеров и порядка отчислений на нужды глобального устойчивогоразвития и направления поступивших средств на эти нужды (своего рода ежегодно утверждаемый глобальный бюджет устойчивогоразвития);

* расширение состава Совета Безопасности ООН, чтобы он представлял все локальные цивилизации и выполнял функции по разработке программ и крупных проектов;

' возложение на существующие органы ООН функций по отдельным направлениям реализации глобальной стратегии устойчивого развития - по формированию проекта бюджета устойчивого развития и оперативного контроля за его исполнением (Экономический и социальный совет), прогнозированию и разработке проектов программ устойчивого развития и участию в их реализации (ПРООН), решению экологических проблем (ЮНЕП и Глобальный экологический фонд), глобальных проблем технологического развития (для этого придется создать специальный фонд), социокультурного развития (ЮНЕСКО).

7. Учитывая сложность и долговременный характер решения проблем глобального устойчивого развития, необходимо создать Глобальный научный совет по устойчивому развитию, включающий выдающихся независимых ученых всех цивилизаций и действующий под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Недавний опыт создания Генеральным секретарем ООН группы из выдающихся ученых и политических деятелей планеты для подготовки доклада по диалогу между цивилизациями оправдал себя. Но в данном случае речь должна идти не о временном, а о постоянно действующем (с периодическим обновлением состава) международном научном органе, который осуществлял бы разработку и экспертизу прогнозов, концепций глобального развития, имел в своем распоряжении средства не только для обеспечения своей деятельности, но и для заказа прогнозов, научных докладов, проектов программ, привлечения экспертов, проведения конференций, издания работ и т.п. И главное —

Рис. 7.1 Система

глобальных фондов

Мы не тешим себя иллюзиями, что предлагаемая концепция глобального устойчивого развития совершенна, отвечает на все вопросы и легко реализуема. Но кто-то должен открыть дискуссию с принципиально новых позиций, обеспечивающих решение глобальных проблем и выживание человечества в весьма противоречивом и чреватом многочисленными угрозами XXI в.