- •Введение

- •1. Обзор манипуляторов с параллельной структурой

- •2. Методы анализа подвижности механизмов

- •3. Кинематические схемы секций манипулятора

- •4. Кинематика и динамика трипода 2

- •5. Кинематика и динамика трипода 3

- •6. Кинематика и динамика гексапода 4

- •7. Кинематика и динамика гексапода 6

- •8. Имитационное моделирование параллельных механизмов

- •8.1. Трипод 2

- •8.2. Гексапод 6

- •Заключение

- •Литература

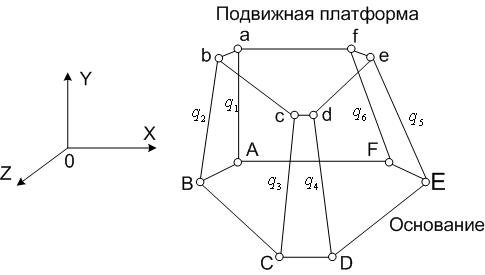

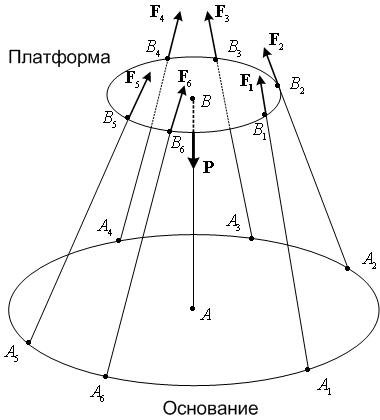

6. Кинематика и динамика гексапода 4

6.1. Обратная задача кинематики. Для гексапода (рис. 6.1) обратная кинематическая задача решается аналогично тому, как это сделано для трипода (п. 4).

Пусть обобщенными координатами

![]() являются

длины штанг

,

,…,

являются

длины штанг

,

,…,![]() соответственно. Пусть также в неподвижной

декартовой системе координат

координаты

точек

соответственно. Пусть также в неподвижной

декартовой системе координат

координаты

точек

![]() равны

,

а точек

равны

,

а точек

![]() -

,

где

-

,

где

![]() ,

,

![]() .

.

Рис. 6.1. Схема гексапода:

![]() -

обобщенные координаты

-

обобщенные координаты

Во введенных обозначениях решение обратной задачи кинематики для любого гексапода дает следующая система уравнений:

![]() ;

;

![]() ;

;

…

![]() .

.

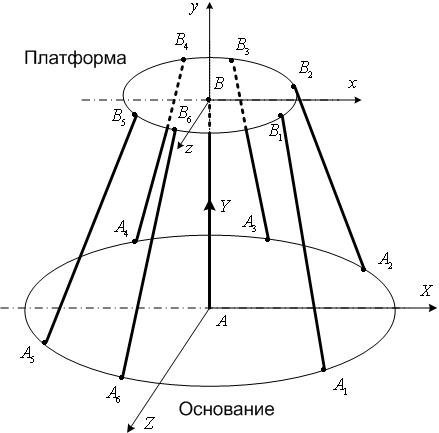

6.2. Прямая задача кинематики. Пусть

,

,

![]() -

невесомые штанги, из числа которых

штанги

,

состоят

из двух полуштанг, связанных призматическими

кинематическими парами. Штанги

,

присоединены

к платформе в точках

с

помощью сферических шарниров, а к

основанию в точках

-

с помощью карданных шарниров; штанга

связана

с основанием неподвижно, а с платформой

– с помощью сферического шарнира (рис.

6.2).

-

невесомые штанги, из числа которых

штанги

,

состоят

из двух полуштанг, связанных призматическими

кинематическими парами. Штанги

,

присоединены

к платформе в точках

с

помощью сферических шарниров, а к

основанию в точках

-

с помощью карданных шарниров; штанга

связана

с основанием неподвижно, а с платформой

– с помощью сферического шарнира (рис.

6.2).

Рис. 6.2. Геометрия гексапода 4

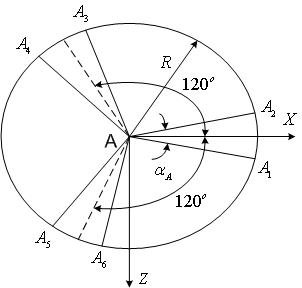

Основание горизонтально и точки

расположены

на окружности радиуса

![]() с

центром в точке A в вершинах

квазирегулярного шестиугольника (рис.

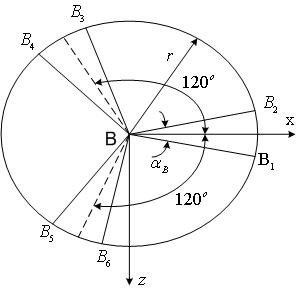

6.3). Аналогично, точки

лежат на окружности радиуса

с

центром в точке A в вершинах

квазирегулярного шестиугольника (рис.

6.3). Аналогично, точки

лежат на окружности радиуса

![]() с

центром в точке B, в которой находится

центр масс платформы (рис. 6.4). Штанги

имеют

длины

,

и

наклонены к плоскости основания под

углами

,

(

).

Расстояние между точкой

с

центром в точке B, в которой находится

центр масс платформы (рис. 6.4). Штанги

имеют

длины

,

и

наклонены к плоскости основания под

углами

,

(

).

Расстояние между точкой

![]() и

основанием (плоскостью

)

обозначим

.

и

основанием (плоскостью

)

обозначим

.

Рис. 6.3. Геометрия основания

Рис. 6.4. Геометрия платформы

Заметим, что при проектировании

параллельных механизмов рассматриваемого

типа углы

![]() ,

,

![]() следует

выбирать из условия минимума или

максимума некоторого критерия

оптимальности, например, из условия

максимума объема рабочей области

манипулятора. В одной из работ рекомендуется

использовать

следует

выбирать из условия минимума или

максимума некоторого критерия

оптимальности, например, из условия

максимума объема рабочей области

манипулятора. В одной из работ рекомендуется

использовать

![]() ,

,

![]() [18].

[18].

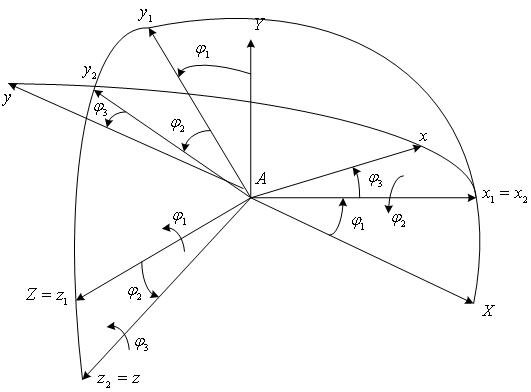

Свяжем с основанием систему координат , а с платформой - систему координат так, как показано на рисунках 6.2 – 6.4.

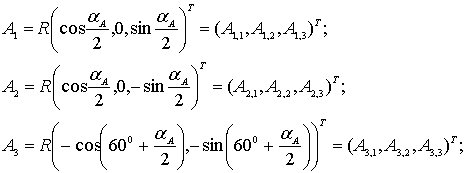

Положение шарниров в системе координат определяется векторами

![]() ,

,

![]() .

(6.1)

.

(6.1)

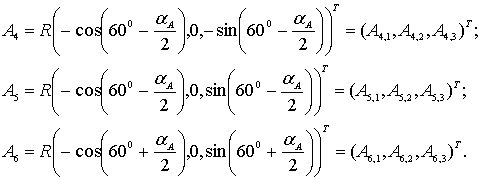

Если эти шарниры расположены так, как показано на рис. 6.3, то имеют место следующие выражения для компонентов этих векторов:

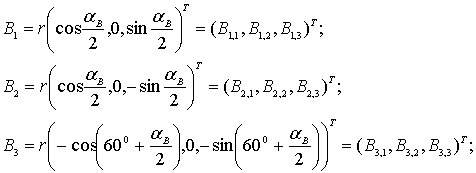

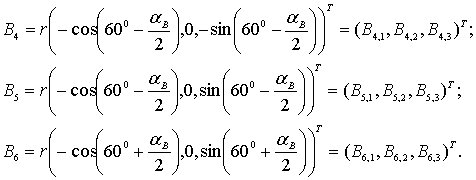

Аналогично, шарниры

![]() в

системе координат

имеют

координаты

в

системе координат

имеют

координаты

![]() ,

(6.2)

,

(6.2)

и если эти шарниры расположены на платформе так, как показано на рис. 6.4, то имеем следующие выражения для этих координат:

Положение платформы относительно

основания зададим углами Эйлера

![]() (рис.

6.5) и вектором

(рис.

6.5) и вектором

![]() .

.

Рис. 6.5. К преобразованию систем координат

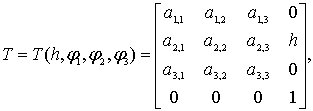

Таким образом, геометрические соотношения

между системами координат

,

можно

представить в виде (![]() )

матрицы однородных преобразований [12]

)

матрицы однородных преобразований [12]

(6.3)

(6.3)

где компоненты матрицы выражаются через углы Эйлера следующим образом:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

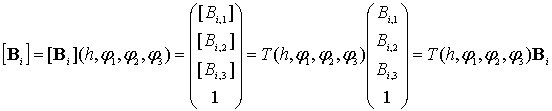

Из выражений (6.2), (6.3) следует, что положение шарнира , в системе координат определяется вектором

.

.

(6.4)

Из формул (6.1), (6.2), (6.4) вытекает, что

обобщенная координата

,

как функция расстояния

и

углов

![]() равна

равна

![]() ,

.

(6.5)

,

.

(6.5)

Здесь любые две из величин , следует трактовать, как избыточные обобщенные координаты.

Выражения для скоростей и ускорений

концов штанг

![]() (точек

)

можно найти, дифференцируя и дважды

дифференцируя по

(точек

)

можно найти, дифференцируя и дважды

дифференцируя по

![]() выражения

(6.5). Однако эти выражения оказываются

слишком громоздкими и мало пригодными

для практического использования.

Исследование скоростей и ускорений

концов штанг

проще

производить с помощью имитационного

моделирования (см. раздел 8).

выражения

(6.5). Однако эти выражения оказываются

слишком громоздкими и мало пригодными

для практического использования.

Исследование скоростей и ускорений

концов штанг

проще

производить с помощью имитационного

моделирования (см. раздел 8).

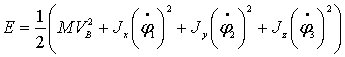

6.3. Динамика механизма. По методике подраздела 5.2 найдем уравнения движения платформы в форме уравнений Лагранжа

,

![]() ,

(6.6)

,

(6.6)

где

-

кинетическая энергия системы;

,

,

,![]() - обобщенные координаты;

-

обобщенная сила, соответствующая

-ой

обобщенной координате.

- обобщенные координаты;

-

обобщенная сила, соответствующая

-ой

обобщенной координате.

Положим, что платформа, как твердое

тело, симметрична относительно оси

,

так что ее моменты инерции

равны:

![]() (рис.

6.2).

(рис.

6.2).

Массу платформы обозначим . В таком случае ее кинетическая энергия равна

,

(6.7)

,

(6.7)

где

-

величина полной скорости центра масс

платформы

.

Поскольку в системе координат

вектор

скорости

![]() ,

эта величина определяется выражением

,

эта величина определяется выражением

![]() (рис.

6.2).

(рис.

6.2).

Выпишем силы, действующие на платформу,

а также радиусы-векторы

,

![]() ,

точек

их приложения в проекциях на оси системы

координат

(рис.

6.6):

,

точек

их приложения в проекциях на оси системы

координат

(рис.

6.6):

(6.8)

Рис. 6.6. Силы, действующие на платформу

Здесь

![]() .

.

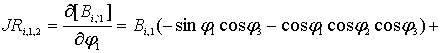

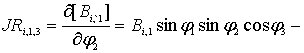

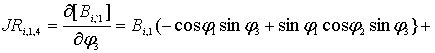

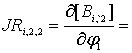

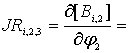

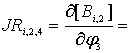

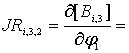

Нам далее понадобятся матрицы Якоби

векторов

![]() ,

.

Из выражений (6.4) следует, что компоненты

матрицы

,

.

Из выражений (6.4) следует, что компоненты

матрицы

![]() определяются

следующими формулами:

определяются

следующими формулами:

![]() ;

;

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Составим выражение для работы сил на элементарных приращениях и, в соответствии с методикой составления уравнений Лагранжа, приравняем его нулю:

![]() .

(6.9)

.

(6.9)

Здесь

,

![]() ,

-

,

-

элементарные приращения соответствующих векторов.

Из выражений для компонентов матриц

,

следует,

что элементы вектора

![]() определяются

следующим образом:

определяются

следующим образом:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

В приведенных выражениях для

![]() ,

,

,

,

![]() обозначим

обозначим

![]() коэффициент

при элементарном приращении

коэффициент

при элементарном приращении

![]() ,

,

![]() :

:

![]()

![]()

![]()

![]()

…

![]()

Во введенных обозначениях имеем

![]() ,

,

,

,

![]() ,

(6.10)

,

(6.10)

![]() (6.11)

(6.11)

Подставив выражения (6.10), (6.11) в выражение (6.9), после несложных преобразований получим уравнение

![]()

![]() +

+

![]() +

+![]() .

.

Приравнивание в последнем выражении

коэффициенты при элементарных приращениях

![]() дает

следующие значения обобщенных сил:

дает

следующие значения обобщенных сил:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

Подставляя в уравнения (6.6) полученные выражения для обобщенных сил, а также выражение для кинетической энергии системы (6.7), получим искомую систему обыкновенных дифференциальных уравнений

![]()

![]() ,

(6.12)

,

(6.12)

![]()

![]() ,

(6.13)

,

(6.13)

![]()

![]() ,

(6.14)

,

(6.14)

![]()

![]() .

(6.15)

.

(6.15)

В уравнениях (6.12) - (6.15) силы

![]() представляют

собой внешние (управляющие) силы, которые

могут быть заданы как функции времени,

как функции обобщенных координат

,

а также как функции длин «своих» штанг

представляют

собой внешние (управляющие) силы, которые

могут быть заданы как функции времени,

как функции обобщенных координат

,

а также как функции длин «своих» штанг

![]() .

Наоборот, при заданных законах изменения

величин

из

этих уравнений могут быть найдены

необходимые управляющие силы, как

функции времени.

.

Наоборот, при заданных законах изменения

величин

из

этих уравнений могут быть найдены

необходимые управляющие силы, как

функции времени.