- •Лекция №18 Руководство работой станции

- •1.) Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оперативных планов, порядок их составления. Оперативное руководство работой станции.

- •Оперативное руководство работой станции.

- •2.) Работа станционного и маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, паркам.

- •3.)График исполненной работы.

- •4.) Контроль выполнения технологического процесса

- •Лекция №19 Учет и анализ работы станции

- •1.)Значение и виды учета.

- •2.)Действующие формы учета и отчетности.

- •3.)Учет простоя вагонов на станции.

- •4.)Цель, значение и виды анализа работы станции. Оперативный, периодический и целевой анализы. Анализ графика исполненной работы

- •Анализ графика исполненной работы

- •Лекция № 20 Особенности работы станции в зимних условиях

- •1.)Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. Организация и технология работы станции зимой.

- •2.)Организация уборки снега, очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях.

- •3.)Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях

- •1.)Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних условиях. Организация и технология работы станции зимой.

- •2.)Организация уборки снега, очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях.

- •3.)Обеспечение охраны труда работников станции в зимних условиях.

- •Лекция №21 Обеспечение безопасности движения на станции.

- •2.)Контроль выполнения требований безопасности движения

- •2.)Контроль выполнения требований безопасности движения

- •Лекция №22 Организация работы железнодорожного узла

- •1.)Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном процессе. Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от характера работы

- •2.). Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. Специализация станций в узле. Схемы рациональных маршрутов следования вагонопотоков в узле.

- •3.)Оперативное планирование и руководство работой в узле

- •1.)Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном процессе. Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от характера работы

- •2.) Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. Специализация станций в узле. Схемы рациональных маршрутов следования вагонопотоков в узле.

- •Специализация станций.

- •3.)Оперативное планирование и руководство работой в узле

- •Лекция №23 График движения поездов

- •1.)Значение графика движения и требования к нему.

- •2.) Графическое изображение движения поездов. Форма и содержание графика.

- •3.)Классификация графиков движения поездов.

- •4.) Элементы графика. Станционные и межпоездные интервалы и их расчёт.

- •Станционный интервал скрещения

- •Межпоездные интервалы в пакете

4.) Элементы графика. Станционные и межпоездные интервалы и их расчёт.

К основным элементам графика относятся:

- перегонные времена хода поездов;

- станционные и межпоездные интервалы;

- нормы стоянок поездов на станциях;

- нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного депо и в пунктах оборота.

При разработке графика необходимо иметь данные:

- о гарантийных вагонных плечах;

-о размещении участков обслуживания поездов локомотивами и работы локомотивных бригад;

-о намечаемых «окнах» на участках и станциях.

Перегонные времена хода между осями раздельных пунктов или осями приемо-отправочных парков, если они не совпадают с осью станции, рассчитываются для каждой категории поездов.

На величину перегонного времени хода оказывают влияние такие факторы, как длина перегона, план и профиль пути, мощность локомотива, установленная скорость движения, масса и длина поезда, мощность и состояние пути, устройств энергоснабжения и т.д.

Времена хода определяются с помощью тяговых расчетов отдельно по четному и нечетному направлениям как при движении поездов без остановок на раздельных пунктах (чистое время хода), так и при следовании с остановками. Разность этих времен хода составляет время на разгоны и замедления поезда. Практически это время составляет на разгон tр при тепловозах 2 мин, при электровозах 0,5…1 мин, на замедление — при тепловозах 1 мин, электровозах 0,4… 1мин. Для окончательного установления норм перегонных времен хода организуют опытные поездки с динамометрическим вагоном с целью определения оптимального режима ведения поезда.

Станционные и межпоездные интервалы относятся к важнейшим элементам, определяющим условия безопасности следования поездов по перегонам и через раздельные пункты. Станционные интервалы рассчитываются для каждого раздельного пункта по стрелочным горловинам и примыкающим перегонам в строгом соответствии с ТРА и технологическим процессом работы станции.

Нормы стоянок поездов устанавливаются в зависимости от технологии работы станций. Они определяются расчетами или на основе хронометражных наблюдений с соблюдением нормативов, изложенных в типовых технологических процессах. Стоянки, вызванные скрещениями и обгонами поездов, к элементам графика не относятся, так как они зависят от условий прокладки ниток поездов при составлении графика. Заранее нормировать их невозможно. Нормы времени нахождения локомотивов в пунктах оборота и на станциях

основного депо зависят от продолжительности выполнения технических операций с локомотивами на путях станции и территории депо, а также от времени приема и сдачи локомотивов бригадами и прохода локомотива от поезда до пункта обслуживания и обратно.

Примерные нормы на техническое обслуживание локомотивов в пунктах оборота могут быть приняты:

- для тепловозов(грузовых) — 1,2 ч ;

- для электровозов (грузовых) — 1,5 ч.

Для локомотивов, следующих без отцепки от составов, норма простоя определяется нормой стоянки на обработку состава поезда. Станционные и межпоездные интервалы являются основными элементами графика движения поездов. Рассчитываются они после утверждения МПС России размеров пассажирского и грузового движения, норм массы и длины поездов и допустимых скоростей движения на перегонах и станциях. Минимальные значения станционных интервалов определяются условиями безопасности движения, временем, необходимым для выполнения операций по приему, отправлению и пропуску поездов через станцию, разъезд или обгонный пункт.

Межпоездной интервал – это минимальное время, которым разграничиваются поезда при следовании один за другим по перегонам, оборудованным автоматической блокировкой или полуавтоблокировкой при наличии проходных блок-постов. Станционные интервалы определяются для каждого раздельного пункта, имеющего путевое развитие относительно расчетной оси этого пункта или парка путей.

При обращении длинносоставных или соединенных поездов станционные интервалы увеличиваются на время, необходимое для освобождения горловины, занятой хвостом не вместившегося поезда.

Нормы времени, последовательность и максимально возможная параллельность выполнения операций устанавливаются в соответствии с ПТЭ, инструкциями и правилами МПС России, ТРА и технологическими процессами работы станций с учетом результатов хронометражных наблюдений. Станционными интервалами обеспечивается безопасность движения, исключаются остановки поездов у входных сигналов и замедления их при входе на станцию.

Станционные и межпоездные интервалы пересчитывают при изменении путевого развития, технического оснащения раздельных пунктов и допустимых скоростей движения поездов.

Межпоездные интервалы рассчитываются в управлении дороги и утверждаются заместителем начальника дороги по перевозкам. Для направлений с интенсивным движением станционные и межпоездные интервалы продолжительностью более 8 мин, а на пригородных участках — более 4 мин утверждаются начальником дороги.

Станционный интервал неодновременного прибытия

Если на станции в соответствии с ПТЭ и ТРА запрещен одновременный прием поездов противоположных направлений, то для безопасности движения прием осуществляется с обязательным соблюдением интервала неодновременного прибытия τн.

Интервалом неодновременного прибытия называется минимальное время от момента прибытия поезда на раздельный пункт до момента прибытия или проследования через этот раздельный пункт поезда встречного направления.

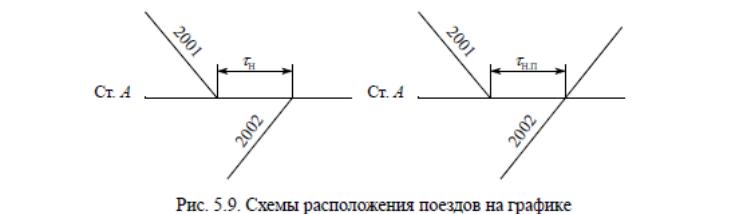

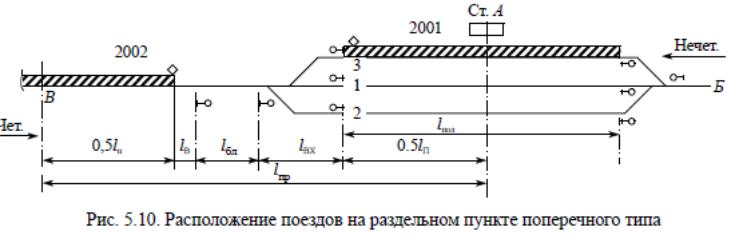

На рис. 5.9 5.10 представлены схемы расположения поездов на графике и на раздельном пункте при расчете интервала неодновременного прибытия.

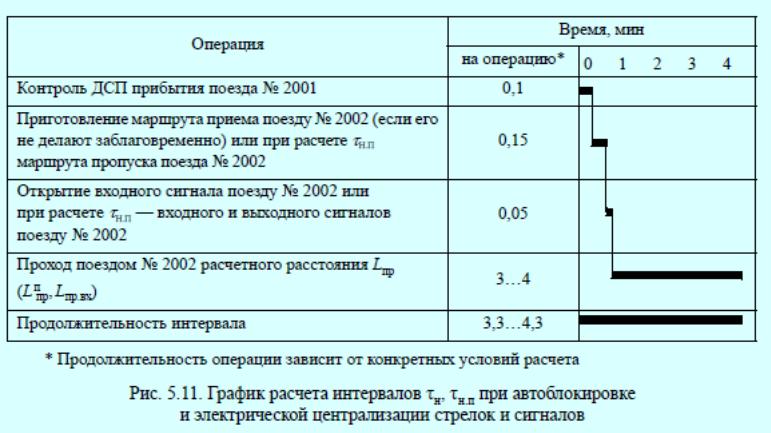

Продолжительность и последовательность операций при расчете интервала неодновременного прибытия представлены на графике (рис. 5.11).