- •3. Предпосылки и основные положения современной синтетической теории эволюции.

- •4. Основные свойства живого .

- •5. Системность и организованность жизни.

- •Билет 7.Основные этапы эволюции жизни.

- •8. Методы изучения и доказательства эволюционного процесса.

- •10. Мутации разных типов как элементарный эволюционный материал.

- •13.Изоляция как эволюционный фактор.

- •14. Естественный отбор и механизмы его действия. Факторы, определяющие эффективность и скорость естественного отбора.

- •Обстоятельства, благоприятствующие отбору

- •Интенсивность естественного отбора (давление отбора)

- •15. Основные формы естественного отбора. Формы естественного отбора Движущий отбор

- •Стабилизирующий отбор

- •Дизруптивный отбор

- •Отсекающий отбор

- •Положительный отбор

- •16. Творческая роль естественного отбора.

- •24. Эмбрионализация онтогенеза как закономерность его эволюции.

- •25 . Автономизация онтогенеза

- •26.Онтогенетическая корреляции.

- •27.Филогенетические координации

- •29.Девиация как эволюционное изменение формообразования.

- •30.Архаллаксис как эволюционное изменение формообразования.

- •31.Рекапитуляция, ее биологические основы.

- •32.Форма филогенеза.

- •33 Конвергенция и параллелизм в филогенезе.

- •34. Арогенез как одно из направлений эволюции. Ароморфоз.

- •35.Аллогенез (кладогенез, адаптивная радиация) как одно из направлений эволюции. Алломорфоз, идиоадаптация.

- •36. Место катагенеза и морфофизиологической дегенерации (морфофизиологического регресса) в эволюционном процессе.

- •37. Понятие эволюционного процесса, его критерии и формы.

- •Вопрос39

- •Общая схема

- •Вопрос41.Способы преобразований структур организма и их функций в ходе эволюции.

- •3. Эмбрионизация онтогенеза как явление уменьшения зависимости от условий окружающей среды

- •4. Неотения и фетализация и их значение

- •1.1. Стадии антропогенеза

- •45. Направленность и ограниченность эволюционного процесса.

- •Глава 3. Прогресс, регресс: направленность, необратимость, ограниченность процесса эволюции.

Билет 7.Основные этапы эволюции жизни.

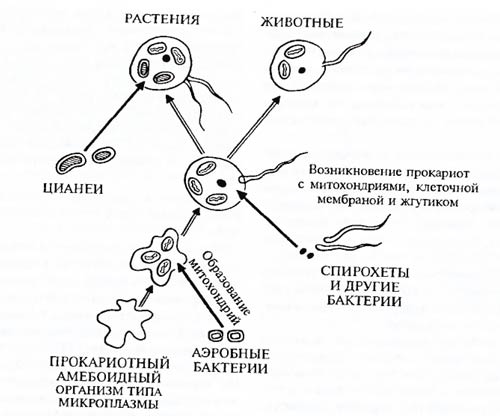

Большинство исследователей признают, что вскоре после возникновения жизни она разделилась на три корня, которые можно назвать надцарствами. По-видимому, больше всего черт исходных протоорганизмов сохранили архебактерии, которых прежде объединяли с настоящими бактериями – эубактериями. Архебактерии обитают в бескислородных илах, концентрированных растворах солей, горячих вулканических источниках. Второе мощное надцарство – эубактерии. Из третьего корня развилась ветвь организмов, имеющих оформленное ядро с оболочкой,– эукариоты. Есть обоснованная гипотеза (разделяемая все большим числом ученых), что эукариоты возникли в результате симбиоза их предков с предками митохондрий и хлоропластин – аэробных бактерий и цианобактерий (рис. 5.3). Эта гипотеза даст удовлетворительное объяснение многим чертам сходства в строении и биохимических особенностях органелл – внутриклеточных источников энергии эукариот,– с таковыми свободноживущих прокариот. Колоссальное значение для развития биосферы в целом имело возникновение и распространение одной из групп эубактерий – цианобактерий. Они способны осуществлять оксигенный фотосинтез, и в результате их жизнедеятельности в атмосфере Земли должен был появиться кислород в достаточно больших количествах. Появление кислорода в атмосфере определило возможность последующего развития растений и животных.

Рис. 5.3. Одна из схем возможных основных последовательных этапов симбиогенеза при возникновении главных групп живых существ (по А.Л. Тахтаджяну, 1972)

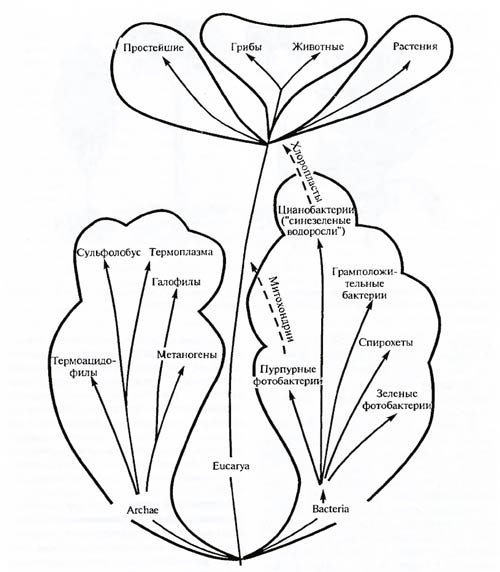

Надцарство эукариот очень рано, по-видимому, более чем миллиард лет назад, разделилось на царства животных, растений и грибов. Грибы более близки к животным, чем к растениям (рис. 5.4). До сих пор не вполне ясно положение простейших – следует ли их объединить в единое царство или же разделить на несколько? Наконец, небольшая группа слизевиков настолько своеобразна, что лишь с трудом может быть включена в царство грибов, с которым его традиционно объединяют. По-видимому, многоклеточность возникла независимо у грибов, растений, кишечнополостных и других животных.

Рис. 5.4. Схема взаимоотношений основных царств живых организмов (по Б.М. Медникову, 1987)

8. Методы изучения и доказательства эволюционного процесса.

Доказательства эволюции тесно переплетаются с методами изучения эволюционного процесса.

Обоснование принципа эволюции данными различных наук

Основой строения всех живых существ являются сложные высокомолекулярные вещества белкового типа. Молекулы ДНК – носители кодов наследственной информации – у всех живых форм (кроме бактерий) находятся в тесной связи с белками, образуя молекулы нуклеопротеидов. Единство химического состава животных и растений, и особенностей обмена веществ привело к выводу о биохимической универсальности жизни на Земле (В.И. Вернадский), что является одним из доказательств единства происхождения жизни.

Своеобразие животного и растительного населения каждой из биогеографических областей объясняется историей формирования физико-географической оболочки Земли, геологической историей морей и континентов.

Соподчинение разных категорий таксонов (вид входит в род, род – в семейство и т.д.), можно объяснить существованием эволюционных взаимоотношений между отдельными группами – происхождением одних форм от других, более молодых от более древних.

Генетика и селекция дают доказательства протекания эволюционного процесса. Все разнообразные породы домашних собак под действием искусственного отбора произошли от общих диких предков. Общеизвестны успехи генетики и селекции в области создания новых форм растительных организмов: экспериментально получены не только новые сорта и подвиды, но и новые самостоятельные видовые и даже родовые формы растений.

Особое значение для эволюционного учения имеет развитие популяционной генетики, позволяющей «скрыть процессы, которые приводят к необратимым изменениям частот разных генов в популяциях.

Методы изучения эволюционного процесса: палеонтологические, биогеографические, морфологические, эмбриологические и систематические, а затем данные генетики, биохимии, молекулярной биологии.

1-Палеонтологические методы - наука об ископаемых организмах. Главнейшие палеонтологические методы изучения эволюции: выявление ископаемых промежуточных форм, восстановление филогенетических рядов и обнаружение последовательности ископаемых форм.

Ископаемые переходные формы – формы организмов, сочетающие признаки более древних и молодых групп. Яркий представитель переходных форм – ископаемая Ichthyostega позволяющая связать рыб с наземными позвоночными. Наиболее древние наземные позвоночные из группы стегоцефалов.

Переходными формами от рептилий к птицам являются юрские первоптицы Archaeopteryx с длинным, как у рептилии, хвостом, несросшимися позвонками и брюшными ребрами, развитыми зубами. Но это были уже настоящие птицы: тело покрыто хорошо развитыми перьями, передние конечности превращены в типичные крылья.

Палеонтологические ряды – ряды ископаемых форм, связанных друг с другом в процессе эволюции и отражающие ход филогенеза. По числу найденных промежуточных звеньев такой ряд должен быть именно ряд форм, близких не только основными, но и частными деталями строения и генеалогически связанных друг с другом в процессе эволюции.

Известно немало палеонтологических рядов (например, лошадей, носорогов, слонов). Анализ эволюционного ряда лошадей начат еще исследованиями основателя эволюционной палеонтологии В.О. Ковалевского (1842– 1883).

На примере анализа ствола лошадиных видна постепенность процесса эволюции: сменяющие друг друга ископаемые формы приобретали все большее сходство с современными.

Последовательность ископаемых форм. Палеонтологические ряды конструируются на основании анализа отдельных разрозненных находок, относящихся к разным территориям. При определенных благоприятных условиях сохраняются в ископаемом состоянии в одном и том же месте все вымершие формы. При послойном анализе таких отложений можно получить, истинную последовательность возникновения и изменения форм в эволюции.

По поводу рядов ископаемых моллюсков И.И. Шмальгаузен (1884–1963) писал: «Вряд ли возможны еще более объективные доказательства существования эволюции».

Методы растворения окружающей породы позволяют восстанавливать очень тонкое строение вымерших микроскопических организмов. Применение палеомагнитных, палеохимических, радиоавтографических и других методов исследования позволяет выяснить особенности прошлых климатов и условий существования, например соленость того или иного участка океана, температуру воды, газовый состав атмосферы.

2-Биогеографические методы. Биогеография -позволяющие проанализировать общий ход эволюционного процесса в самых разных масштабах.

Сравнение флор и фаун.

Фауна млекопитающих, характерная для Восточной Европы, сохраняется в основном такой же и за Уралом – в Северной Азии. Так как на всей огромной территории Северной Евразии нет особых преград для расселения крупных и средних по величине млекопитающих. Фауна млекопитающих Северной Африки очень близка к таковой Северной Азии, и различие не превышает, как правило, родового ранга. Для фауны Северной Америки, так же как и для фауны Северной Евразии, характерны такие млекопитающие, как лоси, куницы, норки, росомахи, белые медведи, пищухи, летяги, бурундуки, сурки, суслики и многие другие близкие формы. Сходство фауны рассматриваемых территорий определяется тем обстоятельством, что сравнительно недавно существовал широкий «мост» между отделенными ныне континентами Евразии и Северной Америки – Берингия. Всего лишь миллион лет назад эти континенты были связаны друг с другом.

Своеобразие животного населения Южной Америки объясняется тем, что на протяжении десятков миллионов лет она была полностью изолирована от остальных континентов.

Особенности распространения близких форм. В некоторых реках Англии и Ирландии в настоящее время встречаются три вида пресноводных сигов рода Coregonus. В недавнем прошлом вся Северо-Западная Европа была несколько приподнята над уровнем океана (по сравнению с современным положением). На месте Ирландского моря тогда должна была располагаться большая долина с огромным пресным водоемом, образованным стекающимися в эту долину реками. В этом водоеме и жил исходный прародительский вид современных сигов. Из-за проникновения морской воды в центральный водоем отдельные питающие его реки были изолированы друг от друга. На протяжении последующей самостоятельной эволюции группы изолированных сигов превратились в три разных вида.

Островные формы. Фауна и флора островов оказывается тем более своеобразной, чем глубже и дольше эти острова были изолированы от основной сушиВ понятие «островных форм» должны быть включены и обитатели глубоких пещер, изолированных гор и водоемов. В пещерной фауне встречаются формы, появление которых хорошо объяснимо недавней эволюцией от родственных форм, живущих в окрестностях пещер

Во всех случаях развития островных фаун и флор проявляется действие пространственной изоляции как эволюционного фактора. При изменении биосферы человеком возникают новые водные бассейны, изолирующие ранее единые территории, появляются новые искусственные моря с островами разной величины и степени изоляции от окружающих материковых берегов. Прерывистое распространение. Когда организмы, населявшие большие территории, исчезали на большей части прежнего ареала, не приспособившись к темпам изменения среды. Такие виды сохранялись лишь в некоторых ограниченных участках, имеющих условия, близкие к прежним. Примером такого рода для Европы является Альпийская фауна – комплекс видов, широко распространенных во время ледниковых периодов. Сейчас эти виды населяют лишь отдельные высокогорные участки Альп, Пиренеев и более низменные районы Северной Европы,

Реликты. – отдельные виды или небольшие группы видов с комплексом признаков, характерных для давно вымерших групп прошлых эпох. Среди животных одной из наиболее ярких реликтовых форм является гаттерия (Sphenodon punctatus) – единственный представитель целого подкласса рептилий. В ней отражены черты рептилий, живших на Земле десятки миллионов лет назад – в мезозое. Гаттерия живет в глубоких норах на островах залива Пленти (Новая Зеландия).

Среди растений реликтом может считаться гинкго (Ginkgo biloba), ныне распространенное в Китае и Японии только как декоративное растение. Облик этого растения дает нам представление о древесных формах, вымерших в юрском периоде.

Изучение реликтовых форм позволяет строить обоснованные предположения об облике давно исчезнувших групп, их образе жизни, условиях, существовавших миллионы лет назад.

3-Морфологические методы. Использование морфологических (сравнительно-анатомических, гистологических и др.) методов изучения эволюции основано на принципе: глубокое внутреннее сходство организмов может показать родство сравниваемых форм.

Гомология органов. Органы с общим планом строения, развивающиеся из сходных зачатков, находящиеся в сходном соотношении с другими органами и выполняющие как сходные, так и различные функции, называютсягомологичными. Другими словами, это органы, имеющие глубокое сходство в строении, основанное на единстве происхождения соответствующих организмов.

Различные по внешнему виду и функциям конечности млекопитающих состоят из сходных элементов: лопатки, костей плеча, предплечья, запястья, пясти, фаланг пальцев. Во всех случаях сохраняются единый план строения, сходства во взаимоотношении конечностей с остальными органами и онтогенетического развития.

Явление гомологии, или гомологического сходства, необходимо отличать от явления аналогии, или аналогичного сходства. Аналогичные органы лишь внешне сходны, что вызвано, как правило, выполнением сходных функций, а не общим происхождением. Для установления родства и выяснения путей эволюции изучаемых групп эти органы не имеют значения. Колючки акации, барбариса, боярышника и ежевики-все эти органы аналогичные и не свидетельствуют о родстве рассматриваемых форм, показывая лишь сходные направления приспособления, вызываемые в процессе эволюции действием естественного отбора (сохранялись и получали развитие формы растений, защищенные от поедания крупными растительноядными позвоночными).

Рудиментарные органы и атавизмы. В строении любого организма можно найти органы или структуры, сравнительно недоразвитые (лишенные каких-либо важных частей по сравнению с гомологичными структурами близких форм) и утратившие былое основное значение в процессе филогенеза; такие органы или структуры называются рудиментарными.

Много рудиментарных органов у человека. Это ушные мышцы и мелкая мускулатура, поднимающая основание волосяных фолликулов (у человека осталась лишь способность образования «гусиной кожи»). У диких млекопитающих поднимание волос и сейчас имеет важное терморегуляционное значение, у человека же эта функция кожной мускулатуры, несомненно, рудиментарна.

Иногда рудиментарные органы могут достигать (у некоторых особей внутри вида) таких значительных размеров, что напоминают особенности строения предковых форм. Орган или структура, показывающие «возврат к предкам», называются атавистическими (от лат. attavus – предок).

У человека атавизмами являются хвост, мощный волосяной покров на поверхности тела, наличие не двух, а нескольких пар сосков и т.п. Развитие у лошади вместо грифельных косточек (рудиментарных пальцев) настоящих боковых пальцев, так же как и развитие у китообразных выступающих на поверхность тела задних конечностей,– примеры атавизмов.

Отличие рудиментарных органов от атавизмов состоит в том, что первые встречаются у всех членов данной популяции, вторые – лишь у немногих особей.

Другую возможность разграничения рудиментов и атавизмов дает их разное функциональное значение. Каким бы незначительным ни был рудиментарный орган, он всегда выполняет в организме определенную функцию. Атавизмы же – все без исключения – не несут каких-либо специальных функций, важных для вида.

Сравнительно-анатомические ряды. Ряд конечностей современных непарнокопытных млекопитающих: тапира, носорога, лошади, – показывающий путь эволюции, приведший к возникновению однопалой ноги у лошади. Сравнение современных однопроходных, сумчатых и плацентарных млекопитающих позволяет представить основной путь эволюции зверей – от откладывания яиц (ехидна и утконос) к рождению живых, но очень недоразвитых детенышей (сумчатые) и, наконец, к соединению организма зародыша с организмом матери (плацентарные).

Морфологические методы изучения эволюции основаны на принципе «чем ближе родство, тем больше сходство».

4-Эмбриологические методы. Эмбриология располагает целым арсеналом методов изучения эволюционного процесса. Среди них главные: выявление зародышевого сходства и изучение рекапитуляции.

Выявление зародышевого сходства. Чем более ранние стадии индивидуального развития исследуются, тем больше сходства обнаруживается между различными организмами. Например, на ранних стадиях развития эмбрионы позвоночных не отличаются друг от друга. Лишь на средних стадиях развития в сравниваемом ряду у зародышей появляются особенности, характерные для рыб и амфибий; на ее более поздних стадиях – особенности рептилий, птиц и млекопитающих.

Принцип рекапитуляции. В процессе онтогенеза как бы повторяются (рекапитулируют) многие черты строения предковых форм: на ранних стадиях развития повторяются признаки более отдаленных предков (менее родственных форм), а на поздних стадиях – близких предков (или более родственных современных форм).

Принцип рекапитуляции отнюдь не ограничивается лишь морфологическими изменениями. В процессе эволюции позвоночных происходит постепенная утрата ферментов, необходимых для распада мочевой кислоты (конечного продукта обмена пуринов). Так, у некоторых рептилий и птиц конечный продукт такого обмена – мочевая кислота, у земноводных и большинства рыб – мочевина, у беспозвоночных – аммиак. Эмбриобиохимические исследования показали, что зародыш птиц на ранних стадиях развития выделяет аммиак, на более поздних – мочевину, а на последних стадиях развития – мочевую кислоту. Сходным образом у головастиков – личинок бесхвостых амфибий – конечный продукт обмена – аммиак, а у взрослых лягушек – мочевина.

5-Методы систематики. Известно, что задача систематики – дисциплины, посвященной классификации организмов, – создание их естественной филогенетической системы.

Перечислим некоторые направления мысли: принципы стратиграфии, корреляции и иерархии признаков, понятия родословного древа и филогенеза, адаптивная и инадаптивная специализация, иерархия внутривидовых групп (подвид – раса – племя), концепция политипического вида, неравномерность темпов эволюции групп и органов, уровни эволюции – грады и клады.

Переходные формы. Несмотря на то, что между крупными естественными группами животных, растений и микроорганизмов, как правило, существуют глубокие разрывы, вызванные вымиранием промежуточных форм, в ряде случаев мы обнаруживаем переходные формы. Существование форм, сочетающих в своем строении признаки разных типов организации и занимающих поэтому промежуточное систематическое положение, определяется общим родством организмов.

Примеров переходных форм между оболочниками и позвоночными животными служит род ланцетников, для которых характерны все основные признаки хордовых, но развиты они незначительно.

Микросистематика. В случае хорошо изученных групп видов возникала возможность выявления их внутривидовой структуры – подвидов, рас и других группировок (микросистематика). Такое изучение имеет важное значение для понимания особенностей микроэволюции.

6-Экологические методы. Весь эволюционный процесс является адаптациогенезом – процессом возникновения и развития адаптаций; экология вскрывает значение этих адаптаций. Например, экологи показали, что при колонизации островов виды с высокой скоростью размножения (r-стратегия) имеют больше преимуществ. На поздних стадиях колонизации по мере «насыщения» фауны и флоры преимущества получают виды с меньшими потенциями размножения, но обладающие высокой конкурентной способностью (K-стратегия).

Эволюционные изменения прослеживаются на примере взаимоприспособленности видов друг к другу. Для обоснования теории естественного отбора чрезвычайно важными оказались опыты экологов на модельных популяциях по изучению роли окраски, поведения и формы тела у некоторых насекомых.

7-Генетические методы -Это и прямое определение генетической совместимости сравниваемых форм (например, посредством гибридизации), и анализ цитогенетических особенностей организмов. Изучением повторных инверсий в определенных хромосомах у разных популяций одного и того же или близких видов можно с большой точностью восстановить последовательность возникновения таких инверсий, т.е. восстановить микрофилогенез таких групп.

8-Методы молекулярной биологии. Выяснение строения нуклеиновых кислот и белков. На молекулярном уровне процесс эволюции связан с изменением состава нуклеотидов (в ДНК и РНК) и аминокислот (в белках). На современном этапе развития молекулярной биологии можно анализировать число различий в последовательностях элементов нуклеиновой кислоты или белка разных видов, судить по этому показателю о степени их отличий. Поскольку каждая замена аминокислоты в белке может быть связана с изменением одного, двух или трех нуклеотидов в молекуле ДНК, компьютерными методами можно вычислить максимальное и минимальное число нуклеотидных замен, необходимых для замещения аминокислот в белке.

Другое преимущество изучения эволюции методами молекулярной биологии – возможность сравнения сколь угодно далеких организмов – растений и животных, грибов и микроорганизмов.

Другой метод м.б.- оценка эволюционных изменений по степени сходства первичной структуры нуклеиновых кислот у различных групп организмов посредством гибридизации ДНК.

9-Иммунологические методы. - позволяющими с большой степенью точности выяснить «кровное родство» разных групп. При сравнении белков крови используется способность организмов вырабатывать (в ответ на введение в кровь чужих белков) антитела, которые затем можно выделить из сыворотки крови и определить, при каком разведении эта сыворотка будет реагировать с другой, сравниваемой сывороткой (реакции преципитации). Такой анализ показал, например, что ближайшие родственники человека – высшие человекообразные обезьяны, а наиболее далекие среди приматов – лемуры. Подобные методы исследований применимы и к растениям.

10-Биохимический полиморфизм. -изучения вариаций белков, обнаруживаемых с помощью электрофореза. С помощью этого метода можно с большей точностью, чем прежде, определять уровень генетической изменчивости в популяциях, а также степень сходства и различия между популяциями по сумме таких вариаций.

11-Методы моделирования эволюции. В последние десятилетия появилась возможность моделировать эволюционный процесс. Такое моделирование связано с принятием целого ряда упрощающих условий (например, рассматриваются обычно лишь двулокусные генетические системы, принимается равновероятной возможность скрещивания особей в популяции друг с другом и другие упрощения, далекие от природных ситуаций). Моделирование эволюционного процесса позволяет, в частности, исследовать возможные влияния отдельных факторов на ход эволюции, их взаимодействие, выяснить в некоторых случаях возможные направления и результаты процесса эволюции.

При применении быстродействующих ЭВМ с большой памятью возникает возможность как бы резко ускорить «процесс эволюции» и составить прогноз развития эволюционных событий при различном сочетании условий.

9. Изменчивость, ее виды и значение для эволюционного процесса.Из матричного принципа строения и работы генетического кода следуют фундаментальные явления живой природы — наследственность (передача основных генетических структур от поколения к поколению) и изменчивость (разнородность, разнокачественность, наличие различий между особями). Наследственность определяется самим принципом передачи наследственного кода посредством процесса, сходного с получением оттисков, копий с одной и той же печати (матрицы). Изменчивость определяется, во-первых, не абсолютной стабильностью молекул, образующих цепочку генов (в результате разного рода причин в этих молекулах время от времени происходят изменения — мутации, ведущие к изменению кода наследственности), и, во-вторых, влиянием внешних условий, определяющих конкретное проявление того или иного генетического зачатка в данных конкретных условиях. Бывает:1-Фенотипическая изменчивость;2-Изменчивость генотипическая (мутации);3-Изменчивость паратипическая (модификации);4-Коррелятивные изменения;5-Комбинативная изменчивость.

Генотип и фенотип. Термины эти были предложены Иоганнсеном (1903). Фенотип — это вся совокупность признаков и свойств любого индивидуума — является результатом взаимодействия между генотипом и средой. Под генотипом понимают взаимно связанную систему единиц наследственности (генов), наследственную программу развития.

Как правило, различные генотипы обусловливают развитие различных фенотипов. Изменение генотипа влечет за собой и изменение фенотипа.

1![]() -

Фенотипическая изменчивость.

Изменения проявляются в конкретных

морфофизиологических, видимых или

фенотипических изменениях: цвета,

запаха, вкуса, формы, пропорций,

размера, числа частей и т. д. И только

эксперимент (в частности, скрещивание)

может показать, какова доля наследственной

(генотипической) и ненаследственной,

определяемой влиянием конкретных

факторов в развитии данной особи

фенотипической изменчивости.

-

Фенотипическая изменчивость.

Изменения проявляются в конкретных

морфофизиологических, видимых или

фенотипических изменениях: цвета,

запаха, вкуса, формы, пропорций,

размера, числа частей и т. д. И только

эксперимент (в частности, скрещивание)

может показать, какова доля наследственной

(генотипической) и ненаследственной,

определяемой влиянием конкретных

факторов в развитии данной особи

фенотипической изменчивости.

Любой наблюдаемый признак есть видимый результат реализации наследственной программы развития в данных условиях. Поэтому признаки сами по себе, строго говоря, ненаследственны. Признаки зависимы, с одной стороны, от генетических особенностей организма, а с другой — от условий жизни. Например, известно, что породные признаки культурных животных проявляются только в условиях соответственного кормления и общего благоприятствующего содержания. При плохом кормлении и содержании не проявятся и типичные наружные признаки породы.

Весь спектр возможных изменений данного генотипа при разных условиях развития получил название нормы реакции. Таким образом, можно сказать, что наследуется не признак, а норма реакции генотипа.

Ненаследственные (паратипические модификационные) фенотипические изменения есть реакция конкретного генотипа на разные условия среды. В разных условиях среды один и тот же генотип будет выражен различными фенотипами.

2-Наследственные изменения – мутации

Мутации — это наследственные изменения генотипа. Это изменение нормы реагирования выражается обычно в появлении новых признаков и свойств в изменении нормы реагирования на условия среды. По своей природе мутации могут быть различны. Различают:А)генные мутации — единицами изменения являются гены или локусы в хромосомах;Б)хромосомные мутации — единицами изменения являются структурные перестройки отдельных хромосом (инверсии, дупликации, делеции, транслокации);В)геномные мутации — единицами изменения является число хромосом;Г)внеядерные мутации — касаются изменения некоторых константных и более или менее автономных внеядерных структур клетки (митохондрий, пластид и т. п.).

Эволюционная характеристика мутаций

Важнейшими с эволюционной точки зрения характеристиками мутаций являются частота возникновения и встречаемость их в природных популяциях, а также влияние мутаций на те или иные признаки организма.

Частота возникновения отдельных спонтанных мутаций выражается в числе гамет одного поколения, содержащих определенную мутацию по отношению к общему числу гамет. Эти частоты, точно определенные для довольно значительного числа растений, животных и микроорганизмов, оказываются весьма близкими по величине и составляют 10-5-10-7 (т. е. 1 из 100000-10000000 несет вновь возникшую мутацию в определенном локусе). Частота мутаций неодинакова для разных генов, у отдельных лабильных генов растений она достигает 10-2. Общая частота мутаций, которая складывается из частот мутаций отдельных генов, также оказывается близкой у разных организмов: от нескольких процентов (одноклеточные водоросли, низшие грибы, бактерии) до 25% (дрозофила) всех гамет одного поколения несут ту или иную мутацию.

При воздействии облучением, определенными химическими веществами, температурой частота мутаций резко повышается и может достигать очень значительных величин. На частоту возникновения мутаций оказывает влияние физиологическое состояние организма.

Спектр мутантных признаков, или признаков, затрагиваемых мутациями, оказывается очень широким. Нет признаков и свойств, которые в той или иной степени не затрагивались бы мутациями. Наследственной изменчивости подвержены все морфологические, физиологические, биохимические, этологические признаки и свойства. Эти вариации выражаются как в качественных различиях, так и количественно, т.е. по средним значениям варьирующих признаков. Мутации могут происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения выраженности определенного признака или свойства. Мутации бывают или очень резко выражены (вплоть до летальности), или представлены в виде незначительных отклонений от исходной формы (так называемые «малые» мутации). То обстоятельство, что мутации могут затрагивать все без исключения признаки и свойства организмов, является их важнейшим эволюционным свойством: эти наследственные изменения и являются материалом для эволюции.

Другим важнейшим эволюционным свойством мутаций является их встречаемость в природных популяциях. В разных популяциях частоты разных мутантных генов оказывались весьма различными. Практически нет двух популяций, которые имели бы совершенно одинаковые частоты встречаемости и спектры мутантных признаков. При этом близко расположенные, соседние популяции могли отличаться друг от друга столь же значительно, как и далеко расположенные популяции.

Характерные особенности мутаций, высокая и постоянная частота возникновения, затрагивание мутациями любых, в том числе и биологически важных, признаков, насыщенность природных популяций мутациями свидетельствуют о том, что мутации как элементарные единицы наследственной изменчивости могут рассматриваться в качестве элементарного эволюционного материала. Лучшим доказательством этого вывода служит обнаружение в природе генетических различий по отдельным мутациям между расами, подвидами и близкими видами.

3-Ненаследственные изменения – модификации

Термин модификация был предложен датским генетиком В. Иоганнсеном. В широком смысле слова под модификациями следует понимать ненаследственные изменения, возникшие под влиянием факторов абиотической и биотической среды в пределах реализации одной нормы реакции. К первым принадлежат температура, влажность, свет, химические свойства воды и почвы, механически действующие факторы (давление, ветер и т. д.); ко вторым — пища, а также прямое и косвенное воздействие других организмов. Все эти факторы вызывают ненаследственные фенотипические изменения более или менее глубокого характера

В естественной обстановке на организм влияют не отдельные факторы, а их совокупность. Главнейшее модифицирующее значение имеют температура, влажность и свет, а для водных организмов — солевой состав воды. Соответственное значение факторов среды определяется генотипическими свойствами конкретного организма, его нормой реакций.

Температура определяет очень многообразные изменения. Так, под влиянием различной температуры цветки китайской примулы приобретают различную окраску. При 30-35°С развиваются белые цветки, а при 15-20°С — красные цветки.

Подобные явления наблюдаются и у животных. Так, у бабочек-крапивниц повышение температуры вызывает в окраске крыльев усиление красных и желтых тонов. Окраска кожи млекопитающих и их волосяного покрова также в ряде случаев связана с температурным воздействием. Так, удаление шерсти на отдельных участках кожи у кроликов в одной из наследственных групп (линий) при содержании этих животных на холоде вызывало развитие (на выбритых местах кожи) черного пигмента с последующим ростом черных волос. Известно, что волосяной покров млекопитающих под влиянием пониженной температуры достигает более пышного развития. Температура влияет также на развитие форм тела животных. Так, воспитание новорожденных мышей в тепле приводит к более слабому развитию шерсти, к удлинению ушей и хвоста.

Под влиянием фактора влажности удивительные превращения наблюдаются у растений. Подводные листья стрелолиста имеют вытянуто-лентовидную форму, надводные на том же экземпляре — типичную стреловидную. У животных фактор влажности также вызывает явственные изменения. Прежде всего влажность влияет на окраску. Сухость вызывает у лягушек посветление, повышение влажности стимулирует потемнение кожных покровов. Под влиянием влажности после каждой линьки у многих птиц наблюдается потемнение рисунка пера.

Свет также вызывает глубокие изменения, в особенности у растений, изменяя форму и размеры стебля и листьев, а также обусловливая анатомические изменения органов. При недостаточном освещении у дикого латука изменяется форма стебля, диаметр которого становится меньше; появляется полегаемость; листьев мало, они свисают, форма их изменена; листовые пластинки тонкие, у них редуцированы и изменены некоторые ткани и т. д.

Влияние химизма среды также имеет модифицирующее значение. Для растений основное значение имеет минеральное питание, изменение состава которого вызывает у них преобразование формы. Для развития, например, высших растений необходимо присутствие следующих зольных элементов: К, Са, Mg, S, Р и Fe. Отсутствие одного из перечисленных элементов изменяет форму развития.

Формообразующее воздействие химизма питания на животный организм также велико. При неправильном кормлении животные не достигают полного развития, а поэтому типичные признаки вида или породы остаются невыраженными.

Организмы изменяются также под косвенным и прямым воздействием других организмов. Сосна, выросшая на свободе приобретает широкую крону, напоминающую крону дуба тогда как дуб, выросший в густом лесу, приобретает мачтовый ствол.

Модификации всегда строго закономерны и специфичны. Один и тот же фактор вызывает у разных организмов различные модификаций в соответствии с различиями их генотипов (их норм реакции).

Так, повышение температуры вызывает у прыткой ящерицы (Lacerta agilis) посветление кожных покровов, у стенной ящерицы (Lacerta muralis) — потемнение. У антилопы-гну (Африка) в условиях украинской зимы развивается зимний волосяной покров; у оленебыка (Африка) в тех же условиях сохраняется летний наряд. Реакция на один и тот же фактор оказывается различной в зависимости от различия генотипических особенностей данных форм. При этом в условиях, нормальных для данного вида, все эти модификации оказываются явно приспособительными (адаптивными).

Другой особенностью модификационной изменчивости является модификационные изменения одного и того же организма оказываются различными на разных стадиях развития и при разных физиологических состояниях.

Третья особенность модификаций — их ненаследственность. Поколение одной и той же формы в разных условиях дает разные модификации.Ч. Дарвин указывал, что в разных точках семенной коробочки условия различны и что каждое отдельное семя развивается в индивидуальных условиях. В каждом семени проявятся индивидуальные модификации.

Ненаследственность индивидуальных модификаций доказал В. Иоганнсен в своих наблюдениях над чистыми линиями фасоли. Чистой линией называют серию поколений, полученных от одного конкретного самоопыляющегося растения. В. Иоганнсен показал, что, несмотря на наследственную однородность материала одной чистой линии, семена потомства ее различны по величине, массе и другим признакам и что эти различия являются последствием индивидуальной дифференцировки в несколько иных условиях развития каждого семени.

Ненаследственную изменчивость нельзя сводить только к индивидуальным модификациям. Особи любого вида связаны видовой общностью. Поэтому каждая особь, каждый отдельный генотип, каждая норма реакции должна быть единством отдельного и общего.

Например, кожа травяной лягушки под влиянием пониженной температуры темнеет. Мех лисицы после прохладного лета зимой становится более пушистым и полноволосым и т.д. Во всех этих случаях налицо модификационные изменения, носящие однотипно-общий, групповой характер. На фоне этой общей модификации разыгрывается процесс модификационной индивидуализации, которая имеет то же направление; например, при низкой температуре все травяные лягушки темнеют, но каждая — в различной степени.

Таким образом, следует различать индивидуальные модификации, массовые, или групповые, модификации. Наличие их показывает, что определенная форма модификационной изменчивости исторически обусловлена и является конкретным видовым свойством.

4-Корреляции

Корреляции — вторичные изменения, возникающие в ходе онтогенетического развития под влиянием какого-либо первичного изменения. Фенотипически корреляции выражаются в соотносительном изменении функций и структуры органа или его части, в зависимости от изменений в функции и структуре другого органа или его части. Корреляции являются, следовательно, соотносительными функциональными изменениями органов или их частей.

Учение о корреляциях было введено Ч. Дарвином. Эволюция видов идет через процесс их приспособления к меняющимся условиям среды и что расхождение (дивергенция) видов идет по руслу их приспособительной дифференцировки. Он указал, что для систематики ценность признаков, не существенных в смысле их приспособительного значения, зависит преимущественно от их корреляций с другими, малозаметными, практически недостаточными для определения, но приспособительными признаками. Несущественные в адаптивном отношении признаки возникают, следовательно, не под прямым влиянием отбора, а косвенно, т. е. в силу коррелятивной зависимости от других фенотипически нечетких, но приспособительных признаков. Отсюда следует, что нужно различать ведущие приспособительные изменения и изменения коррелятивные, зависимые. Если возникло приспособительное изменение, то оно влечет за собой возникновение ряда зависимых коррелятивных признаков.

Вопрос о коррелятивной изменчивости важен, т.к. если какие-либо органы изменяются в приспособительном направлении, то вместе с ними изменяются и другие, «без всякой видимой пользы от изменения».

Классификация корреляций

Материал, собранный Ч. Дарвином, показал многообразие коррелятивных связей и значительный теоретический и практический интерес явления. Различают следующие типы корреляции:

1) Морфогенетические корреляции приурочены преимущественно к эмбриональной фазе онтогенеза. Именно на примерах этих корреляций четко выявляется природа коррелятивных зависимостей. С первых стадий развития (дробления) яйца и последующего-органогенеза морфогенетические или формообразовательные корреляции играют ведущую роль в эмбриогенезе.

Морфогенетические коррелятивные изменения происходят вследствие возникновения первичных изменений, которые влекут за собой соответственные зависимые вторичные изменения.

2) Эргонтические корреляции по преимуществу относятся к постэмбриональному периоду онтогенеза, но особенно характерны для ювенильного периода. Их значение: окончательная моделировка индуцируемых частей. Эргонтические (рабочие) корреляции возникают в результате контакта между соответственными частями организма. Особенно отчетливо выявляются эргонтические корреляции во взаимоотношениях между работающей мышцей и подлежащей костной опорой. Чем сильнее развита мышца, тем резче развиваются гребни на участках кости, к которым мышца прикрепляется. Поэтому по развитию костных гребней можно судить о степени развития мышцы, служащей эргонтическим индуктором.

Причины изменчивости

В возникновении изменений организма роль играют внешние причины. По отношению к модификациям это положение не требует особых объяснений, так как модификации являются реакциями организма на внешние воздействия, определяемыми нормой реакции.

В отношении корреляций ясно, что зависимые изменения, протекающие в каком-либо органе или его части, являются реакцией на внешние по отношению к этому органу или его части воздействия; всякое первичное изменение в одном органе индуцирует изменения в другом. В системе одного и того же организма вторичного коррелятивного изменения не произойдет, если не было первичного. Следовательно, корреляции могут рассматриваться как особый тип модификационной изменчивости, определяемой внутренней средой самого организма. Только в случае изменения самого генотипа, а следовательно, и нормы реакции, другими словами, в случае мутации, характер модификаций и формы корреляций изменяются. Проблема причин изменчивости упирается в вопрос о причинах наследственных изменений (мутационных).

Причина возникновения наследственной изменчивости мутации разных типов- заключаются в физико-химических особенностях строения молекул ДНК, с одной стороны, и влиянии различных внешних факторов (мутагенов) — с другой. Первая причина возникает из того простого факта, что молекула ДНК состоит в конечном итоге из атомов. Атомы состоят из электронов и других элементарных частиц, находящихся в постоянном движении. Время от времени совершенно спонтанно и без участия каких-либо внешних сил могут происходить переходы электронов с орбиты на орбиту и т. п. Эти ничтожные изменения в микромире в конце концов должны как-то сказаться и на строении молекул, слагающих ДНК.

Спонтанный мутационный процесс определяет, наверное, половина мутаций, в основном на генном уровне. Внешние по отношению к коду наследственной информации факторы определяют появление мутаций на всех уровнях: генном, хромосомном, генотипном и внеядерном.

Мутации могут возникать под воздействием внешних факторов, воспринимаемых организмом. Однако характер возникающего изменения определяется не внешним фактором, а изменениями генотипа организма. Вот почему один и тот же фактор может вызвать самые различные мутации. Внешний фактор не определяет направления изменчивости, она остается единичной, объективно случайной, неопределенной.

Роль комбинативной изменчивости

Итак, значение комбинативной изменчивости таково: 1) стимулирует возникновение новых наследственных изменений; 2) повышает генетическое и фенотипическое многообразие потомства; 3) повышает жизнеспособность потомства и 4) нейтрализует вредное влияние мутаций.

Основное значение комбинаций заключается в том, что под влиянием комбинирования при скрещивании комбинативные формы становятся многообразными, биологически неравными. Эта биологически неравная масса индивидуумов данного вида становится тем фактически неисчерпываемым материалом, за счет которого и развертывается внутривидовой эволюционный процесс.

Роль корреляций

Корреляции возникают в ходе индивидуального развития организма. Между отдельными частями и органами устанавливаются взаимозависимые связи. Благодаря наличию корреляций организм становится целостным. Части его нормально функционируют только в их связях друг с другом. Организм в ходе индивидуального развития формируется не как механический «агрегат» частей, которые можно разобрать и сложить, а как целостность. Поэтому и значение корреляций в эволюции прежде всего заключается в том, что при их наличии может эволюировать только целостный организм со всеми его морфофизиологическими «достоинствами» и «недостатками». Положение это было развито И. И. Шмальгаузеном.