- •3. Предпосылки и основные положения современной синтетической теории эволюции.

- •4. Основные свойства живого .

- •5. Системность и организованность жизни.

- •Билет 7.Основные этапы эволюции жизни.

- •8. Методы изучения и доказательства эволюционного процесса.

- •10. Мутации разных типов как элементарный эволюционный материал.

- •13.Изоляция как эволюционный фактор.

- •14. Естественный отбор и механизмы его действия. Факторы, определяющие эффективность и скорость естественного отбора.

- •Обстоятельства, благоприятствующие отбору

- •Интенсивность естественного отбора (давление отбора)

- •15. Основные формы естественного отбора. Формы естественного отбора Движущий отбор

- •Стабилизирующий отбор

- •Дизруптивный отбор

- •Отсекающий отбор

- •Положительный отбор

- •16. Творческая роль естественного отбора.

- •24. Эмбрионализация онтогенеза как закономерность его эволюции.

- •25 . Автономизация онтогенеза

- •26.Онтогенетическая корреляции.

- •27.Филогенетические координации

- •29.Девиация как эволюционное изменение формообразования.

- •30.Архаллаксис как эволюционное изменение формообразования.

- •31.Рекапитуляция, ее биологические основы.

- •32.Форма филогенеза.

- •33 Конвергенция и параллелизм в филогенезе.

- •34. Арогенез как одно из направлений эволюции. Ароморфоз.

- •35.Аллогенез (кладогенез, адаптивная радиация) как одно из направлений эволюции. Алломорфоз, идиоадаптация.

- •36. Место катагенеза и морфофизиологической дегенерации (морфофизиологического регресса) в эволюционном процессе.

- •37. Понятие эволюционного процесса, его критерии и формы.

- •Вопрос39

- •Общая схема

- •Вопрос41.Способы преобразований структур организма и их функций в ходе эволюции.

- •3. Эмбрионизация онтогенеза как явление уменьшения зависимости от условий окружающей среды

- •4. Неотения и фетализация и их значение

- •1.1. Стадии антропогенеза

- •45. Направленность и ограниченность эволюционного процесса.

- •Глава 3. Прогресс, регресс: направленность, необратимость, ограниченность процесса эволюции.

24. Эмбрионализация онтогенеза как закономерность его эволюции.

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма, в ходе которого происходит преобразование его морфофизиологических, физиолого-биохимических и цитогенетических признаков. Онтогенез включает две группы процессов: морфогенез и воспроизведение (репродукцию): в результате морфогенеза формируется репродуктивно зрелая особь. Онтогенез характеризуется устойчивостью – гомеорезом. Гомеорез – это стабилизированный поток событий, который представляет собой процесс реализации генетической программы строения, развития и функционирования организма.

С точки зрения эволюции рассматриваются следующие моменты онтогенеза: эмбриональные адаптации; филэмбриогенезы; автономизация онтогенеза; эмбрионизация онтогенеза.

Эмбрионизация онтогенеза

Процесс автономизации тесно связан с эмбрионизацией онтогенеза.

Эмбрионизация – возникновение в ходе эволюции способности проходить значительную часть зародышевого развития под защитой материнского организма или зародышевых оболочек.

Эмбрионизация онтогенеза у животных

У животных эмбрионизация онтогенеза выражается в переходе к яйцекладному и внутриутробному типам онтогенеза. Эволюционная смена типов эмбрионального развития повышает независимость гисто- и морфогенеза от внешней среды, способствует автономизации онтогенеза и возможности выхода в новую адаптивную зону.

Эмбрионизация онтогенеза у растений

У растений эмбрионизация онтогенеза выражается в следующих преобразованиях:

1. Редукция гаметофита: листостебельный у мхов → заросток папоротников → эндосперм голосеменных → зародышевый мешок покрытосеменных.

2. Формирование семени с семенной кожурой и запасом питательных веществ в виде эндосперма и/или специализированных семядолей.

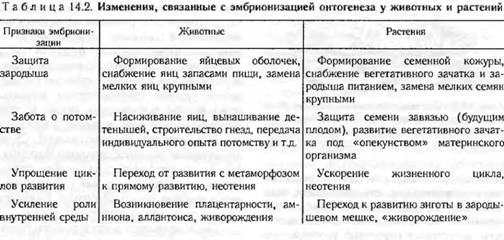

3. Формирование плода (ароморфоз) и плодоподобных структур (идиоадаптации). Эмбрионизация онтогенеза — это возникновение в процессе эволюции способности к прохождению части стадий развития под защитой материнского тела или специальных (семенных или яйцевых) оболочек. Эмбриональное развитие — не изначальное свойство живого, а результат эволюции. Эмбрионизация при этом отражает тенденцию развития все усложняющегося зародыша в более защищенной и постоянной внутренней среде (табл. 14.2). При этом имеет место конвергенция функций в онтогенезе животных и растений — результат сходно направленного действия отбора (А.А. Захваткин). В приспособительном значении эмбрионизации можно убедиться на примере эволюции разных типов эмбрионального развития у животных: первично-личиночного, неличиночного и вторично-личиночного. Исходным в эволюции является первично-личиночный тип развития, характерный для животных, откладывающих мелкие яйца с небольшим запасом желтка (кишечнополостные, губки, полихеты, ракообразные, пресноводные костистые рыбы, амфибии).

25 . Автономизация онтогенеза

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма, в ходе которого происходит преобразование его морфофизиологических, физиолого-биохимических и цитогенетических признаков. Онтогенез включает две группы процессов: морфогенез и воспроизведение (репродукцию): в результате морфогенеза формируется репродуктивно зрелая особь. Онтогенез характеризуется устойчивостью – гомеорезом. Гомеорез – это стабилизированный поток событий, который представляет собой процесс реализации генетической программы строения, развития и функционирования организма.

С точки зрения эволюции рассматриваются следующие моменты онтогенеза: эмбриональные адаптации; филэмбриогенезы; автономизация онтогенеза; эмбрионизация онтогенеза.

Автономизация онтогенеза – это процесс повышения независимости онтогенеза от условий внешней среды: экзогенные факторы развития замещаются эндогенными. Например, у хвостатых амфибий метаморфоз определяется, в значительной мере, факторами внешней среды (метаморфоз можно задержать понижением температуры), а у бесхвостых – изменением концентрации тироксина (гормона щитовидной железы), которая повышается под воздействием тиреотропного гормона гипофиза.

Автономизация онтогенеза тесно связана с канализацией развития и совершенствованием механизмов гомеореза.

Автономизация онтогенеза базируется на системе корреляций и координаций. Учение о корреляциях и координациях разработал И.И. Шмальгаузен

Корреляции – это взаимозависимости между частями развивающегося организма, которые обеспечивают его устойчивое развитие.

Типы онтогенетических корреляций:

1. Геномные – обусловливают целостность генотипа.

Достигаются с помощью диплоидности, доминирования, плейотропного действия генов и наличия полигенных систем с участием генов-модификаторов. Известны гены, прямо отвечающие за гистогенез и морфогенез.

2. Морфогенетические – обусловлены эмбриональной индукцией и нейро-гуморальной регуляцией целостности организма.

3. Эргонтические – фенотипические корреляции, обусловленные модифицирующим влиянием среды.

В ходе эволюции происходит изменение корреляций таким образом, что формируются новые координации – согласованные изменения между частями организма с точки зрения филогенеза. Координации обеспечивают формирование адаптивных комплексов.

Типы филогенетических координаций:

1. Биологические координации – адаптивный ответ на изменения среды. Биологические координации устанавливаются через функциональную деятельность организма. Примеры: удлинение тела и редукция конечностей у змей, змееобразных ящериц и амфибий. Биологические координации ведут к прогрессирующей специализации, но они могут быть разорваны с приобретением принципиально нового признака. Например, появление плавательного пузыря разрывает координацию между формой тела, формой хвоста и удельным весом тела хрящевых рыб.

2. Динамические координации – координации между взаимосвязанными органами. Например, у млекопитающих хорошо развиты и орган обоняния, и обонятельные доли переднего мозга. Динамические координации повышают степень канализации онтогенеза и филогенеза и выражают функциональную обусловленность (коадаптацию) органов и систем органов.

3. Топографические координации – выражаются в закономерных изменениях пространственных соотношений между органами, не связанными непосредственной функциональной зависимостью. Пример крупной топографической координации: взаимное расположение нервной трубки, осевого скелета, пищеварительной трубки и сердца у хордовых. Топографические координации определяют общий план строения группы организмов.

Таким образом, автономизация онтогенеза тесно связана с повышением уровня организации группы организмов, а корреляции между органами в онтогенезе тесно связаны с координациями между органами в филогенезе