- •Формула Шухова

- •Определение пластовых давлений

- •2.2.2 Определение забойного давления по давлению на устье при неподвижном столбе газа (барометрическая формула)

- •Определение забойного давления в работающей скважине

- •Определение забойного давления при движении газа по двухступенчатой колонне фонтанных труб

- •Определение забойного давления в газоводяных и газоконденсатных скважинах

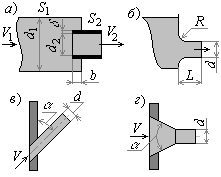

Вход потока в трубу |

||||||||||||||||||||||||||||||

Рис. 1. Вход потока в трубу 1. Прямой вход при наличии сужения (рис. 1, а) без учета неравномерности профилей скорости:

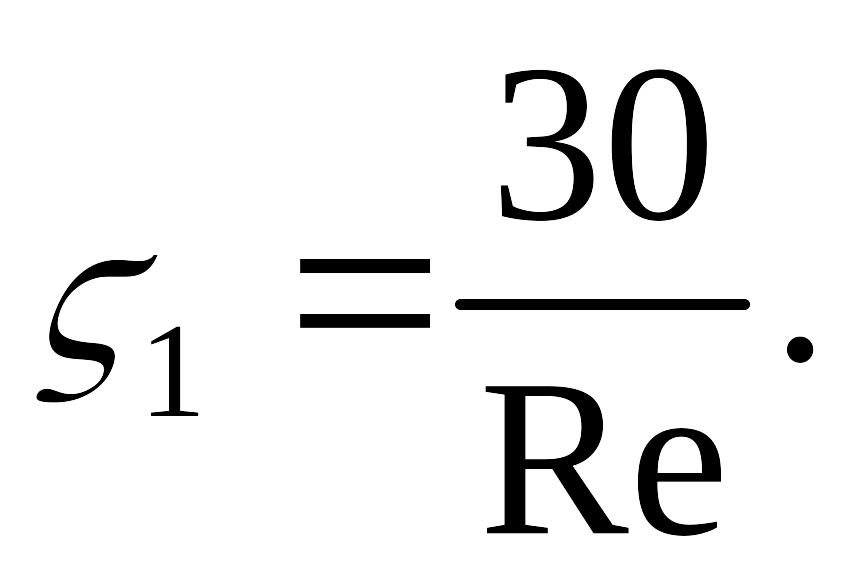

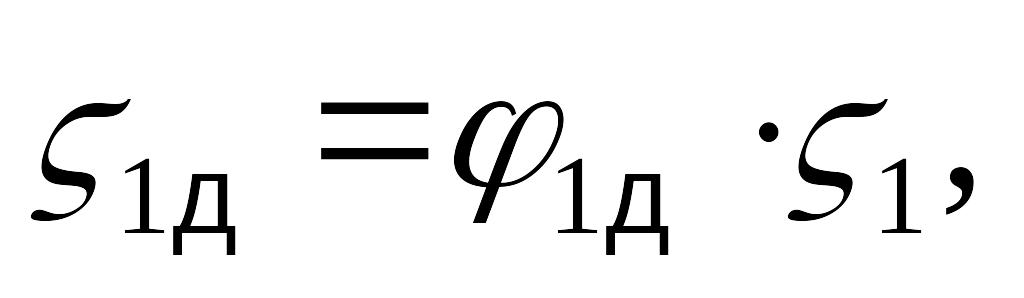

Коэффициент определяют по приближенной формуле

2. Прямой вход при наличии коллектора радиусом R и торцевой стенки (рис.1, б) (Reавт = 104).

3. Косой вход в трубу без скругления (рис. 1, в) (Reавт = 104):

4. Прямой вход через конический коллектор (рис. 1, г). При = 180˚ независимо от отношения h/D, = 0,5.

При = 40–60˚ имеет наименьшее значение:

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Изменение площади поперечного сечения потока без изменения направления течения |

||||||||||||||||||||||||||||||

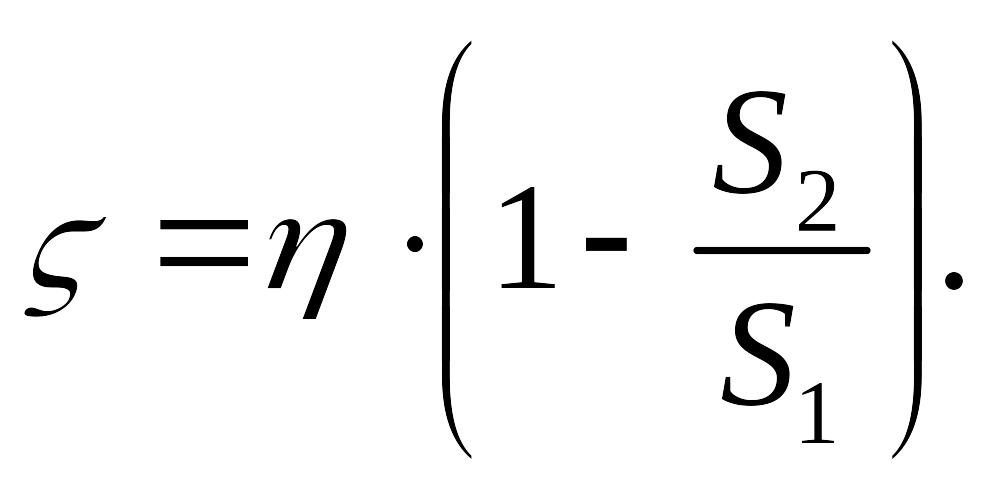

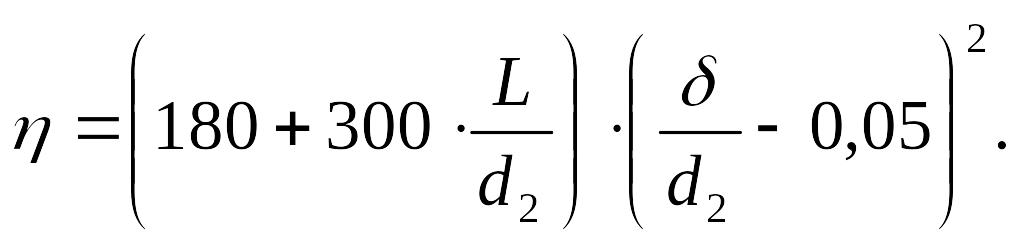

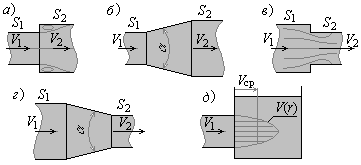

Рис. 2. Изменение площади сечения потока без изменения направления 1. Внезапное расширение (рис. 2, а). при Re > 104

а при Re < 104

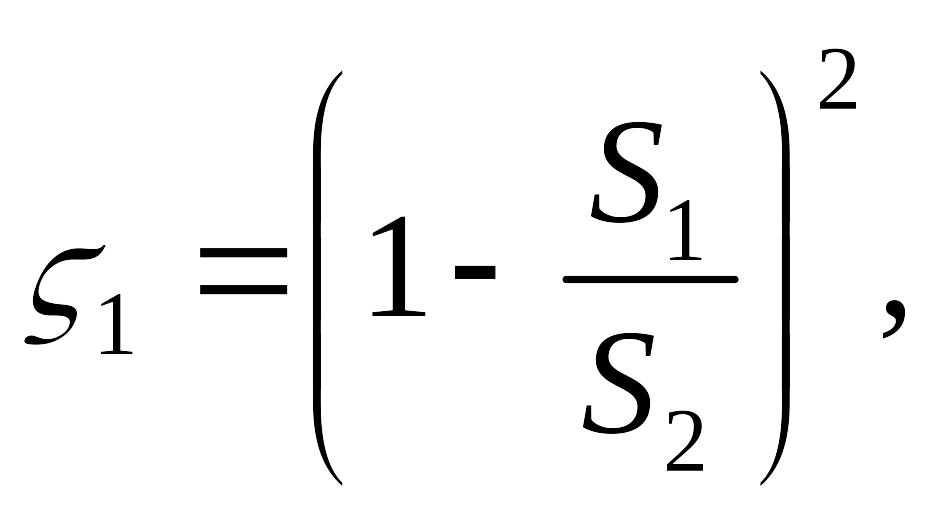

2. Плавное расширение в диффузорах (рис. 2, б). Коэффициент потери давления в диффузоре

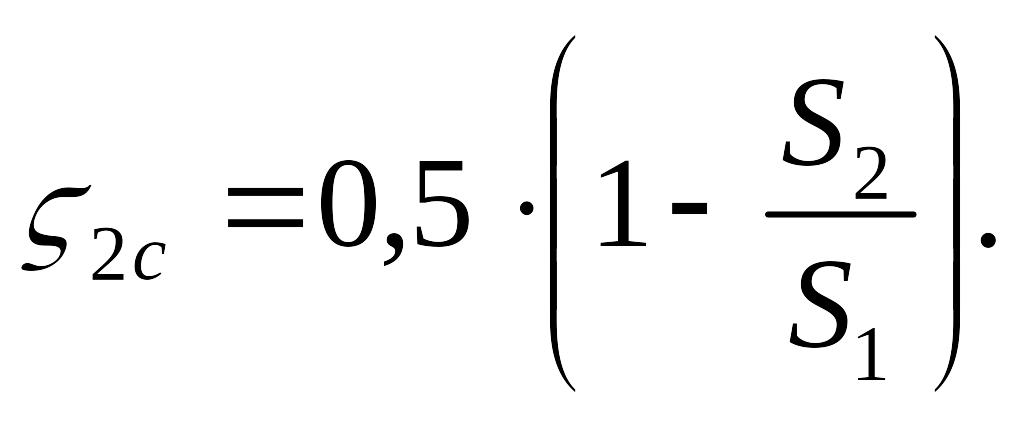

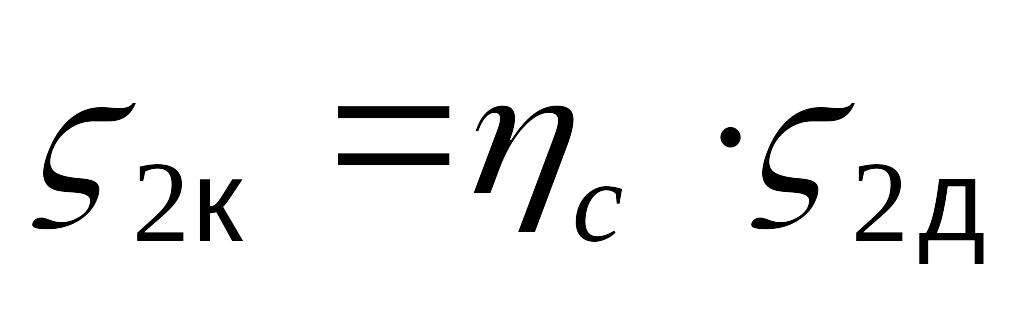

3. Внезапное сужение (рис. 2, в).

4. Плавное сужение (конфузор) (рис. 2, г).

Для углов сужения конических диффузоров (40–80)˚ с = 0,1–0,2. Минимальными значениями коэффициента потери давления обладают конические конфузоры с углом при вершине 15–55˚; для них к = 0,04–0,05.

5. Выход потока из трубопровода (рис. 2, д):

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Изменение направления потока |

||||||||||||||||||||||||||||||

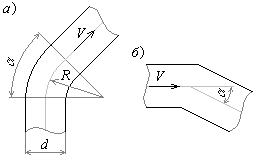

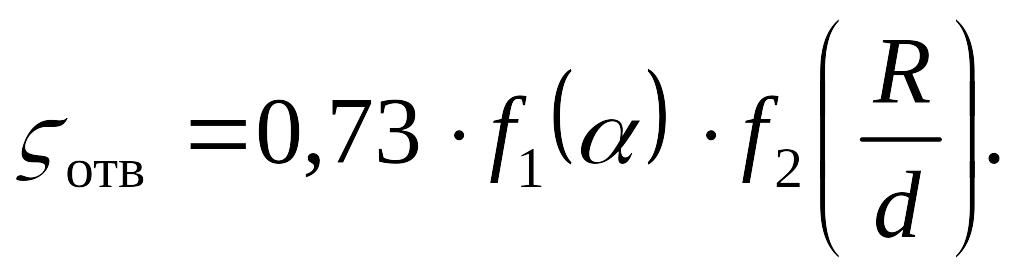

Изменение направления течения в трубопроводах осуществляется в отводах и коленах (рис. 3).

Рис. 3. Изменение направления течения: а – отвод; б – колено

Для стандартных отводов постоянного сечения с углом = 90˚ коэффициент потери давления можно принимать равным:

Коэффициент потери давления в простом колене при Re > 2*105 (рис. 3, б) можно принимать равным нижеприведенным значениям в зависимости от угла поворота.

|

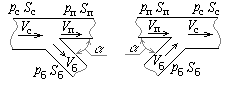

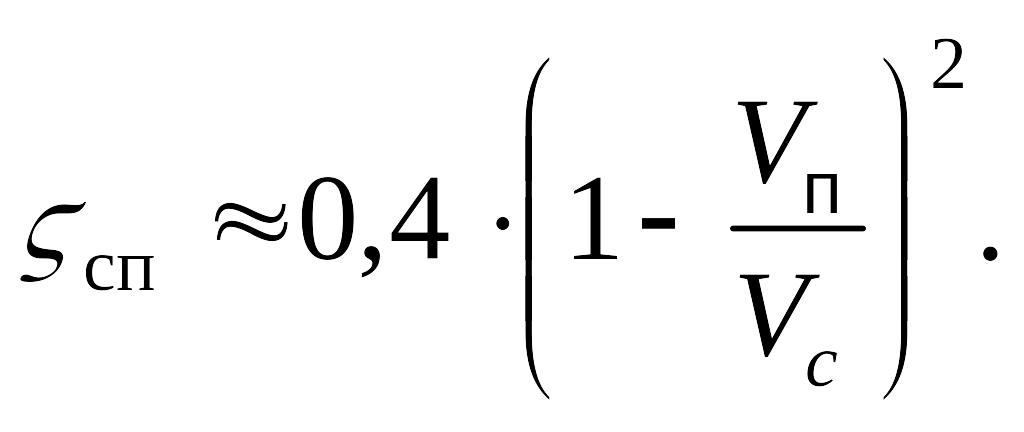

Узлы деления и слияния потоков |

|||||||||||||

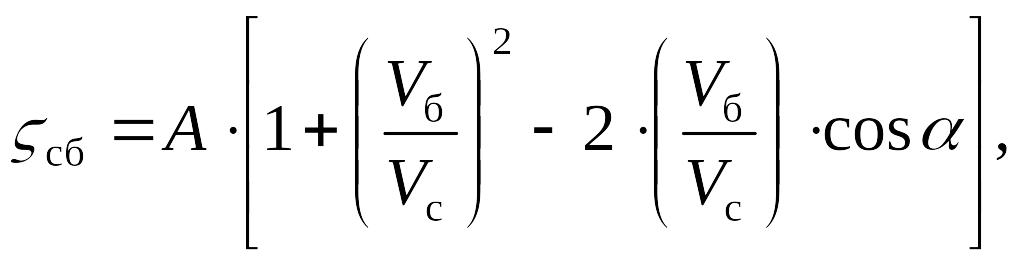

Рис. 4. Узлы деления и слияния потоков Коэффициент потери давления слияния сб оценивают по уравнению

Коэффициент потери давления на ответвление сб оценивают по уравнению

где А = 1,0 при Vб/Vс < 0,8 и А = 0,9 при Vб/Vс > 0,8.

Коэффициент потерь давления на проход в магистральном канале при слиянии потоков определяют из выражения

Коэффициент потерь давления потока, направленного из ответвления в магистральный канал, отнесенный к скорости в сечении после слияния, определяют по формуле

Значения kсб находятся в пределах 0,6–1,0. Для прямых тройников ( = 90˚) kсб находят в зависимости от отношения площадей Sб/Sс.

|

|||||||||||||

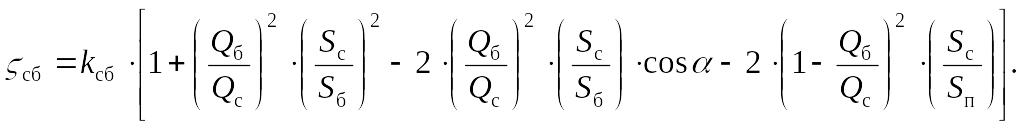

Коэффициенты истечения из насадков Значения коэффициентов местных потерь давления для наиболее характерных групп элементов

|

|

||||||||||||

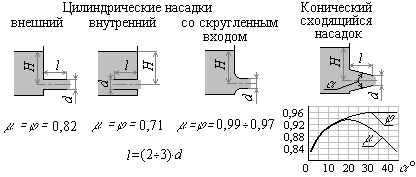

Формула Шухова

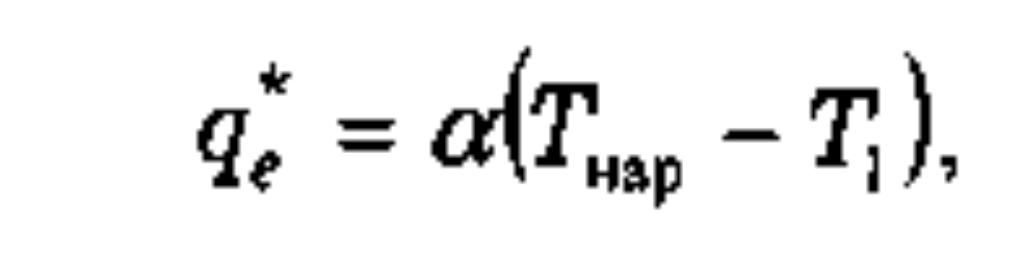

Если на входе в газопровод температура газа Т1 отличается от

наружной температуры Тнар, то течение газа будет неизотермическим.

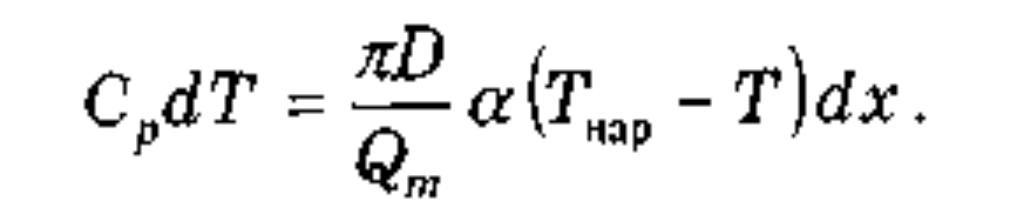

Полагая dx —> 0, получим

q*e - тепло, подведенное в единицу времени через единицу площади поверхности - периметр газопровода можно представить в виде

где

а

-

коэффициент теплопередачи![]() температура газа в газопроводе.

температура газа в газопроводе.

Пренебрегая изменением скоростного напора по длине газопровода имеем

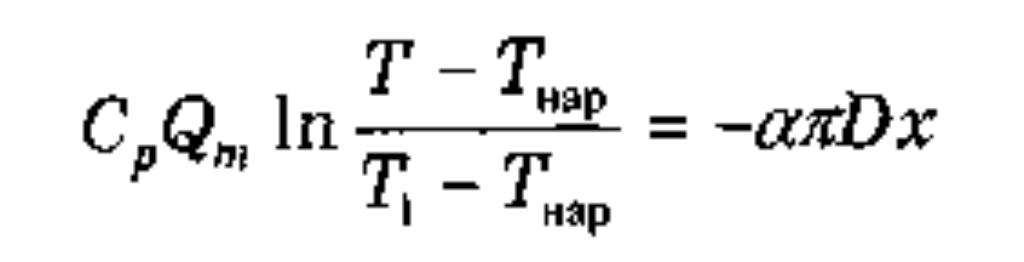

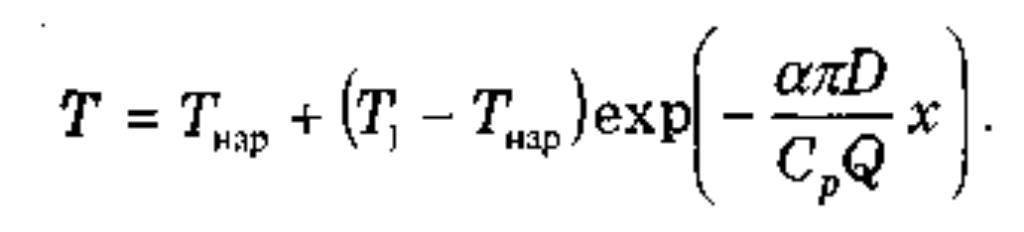

Интегрируя соотношение, при условии, что в начале трубопровода при

х = 0 Т = Т1 получим

или

формула В.Г. Шухова оказывается вполне точной для идеального газа, движущегося в трубе с дозвуковой скоростью.

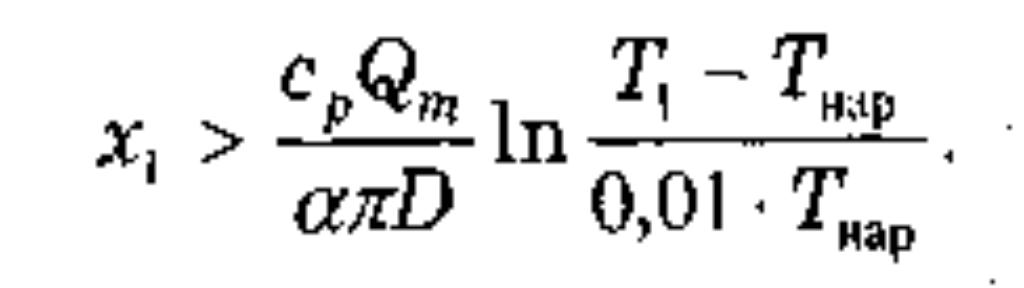

Отсюда следует, что Т --> Тнар при х --> ∞. Значение х = х1, при котором температура газа в трубопроводе отличается от Тнар меньше, чем на 1%, и определяется по формуле в виде

Оценки, выполненные по этой формуле, показывают, что величина x достаточно мала, то есть течение в магистральном газопроводе можно считать изотермическим.

Законы сохранения массы и энергии при движении газа. Расчет газопровода

Уравнение состояния газа (уравнение Клайперона)

![]()

![]()

Массовый расход

Qм = υ1 ρ1 s1 = υ2 ρ2 s2 = … …=υi ρi si = CONST

закон сохранения энергии (политропный процесс) для единицы веса газа:

Z1

![]()

![]()

![]() =Z2

=Z2![]()

![]()

h1-2

h1-2

Z – удельная потенциальная энергия положения;

![]() -

удельная потенциальная энергия давления;

-

удельная потенциальная энергия давления;

P / (ρg (n-1)) = RT / (g (n-1)) – внутренняя энергия;

![]() -

удельная кинетическая энергия;

-

удельная кинетическая энергия;

ɑ - коэффициент Кориолиса (корректив кинетической энергии)

при ламинарном режиме ɑ = 2

при турбулентном режиме ɑ = 1,1 – 1,2, для практических расчетов при турбулентном режиме принимают ɑ = 1

h1-2 = hдл + hм – суммарные потери энергии (потери по длине и местные

потери);

n – показатель политропы.

Уравнение Бернулли при изотермическом течении газа:

Z1

=Z2

h1-2

h1-2

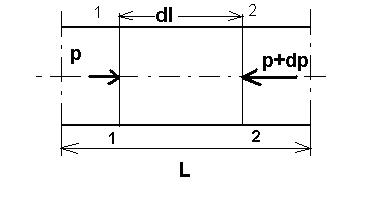

Схема к выводу расчетных зависимостей при движении газа

Уравнение Бернулли для выделенного элемента:

![]()

![]() dhдл

dhдл

-dР = ρ g dhдл = ρ λ (dl/d) υ2/2

Коэффициент трения

λ=ƒ(Re, ∆/d)

при

ламинарном режиме

![]()

![]()

при

турбулентном режиме

![]()

λ = 0,11 (68/Re+ ∆/d )0.25

![]() =

4 Qρ

/

=

4 Qρ

/

![]() d μ

=4

Qм/

π

d µ=

CONST

d μ

=4

Qм/

π

d µ=

CONST

ρυ2 =ρQ2 м /ρs2 = Q2 м /s2 = Q2 м Р1 /ρ1Р s2

Р /ρ = Р1 /ρ1 = RT = CONST

-dР = ρ λ (dl/d) υ2/2 = λ (dl/d) (Q2мР1 / 2 ρ1Р s2)

Определение давления при известном расходе

Р1 - Р2 = λ (l/d5) (16 Q2мР1 / ρ1π2)

Определение массового расхода при известных давлениях Р1 и Р2

Qм = ((Р21 – Р22) ρ1π2 d5 / 16 λ l Р1 )0,5

Физические и теплофизические свойства природных газов.

Вязкость

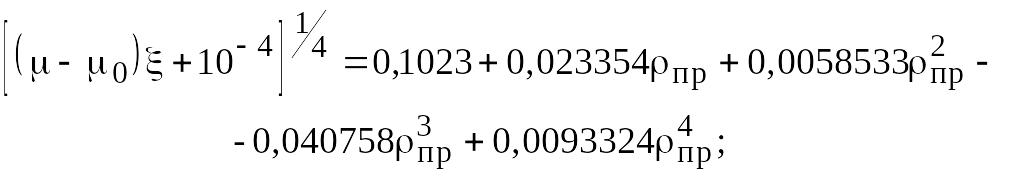

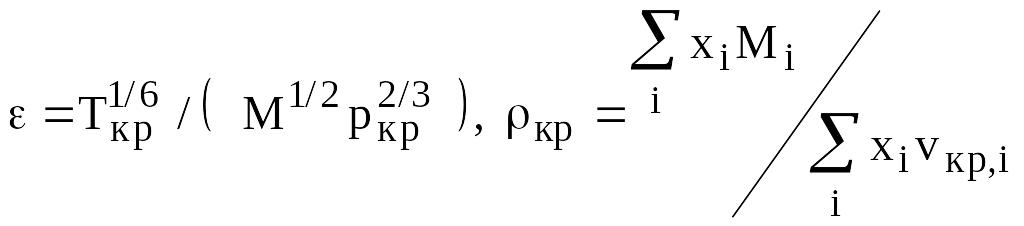

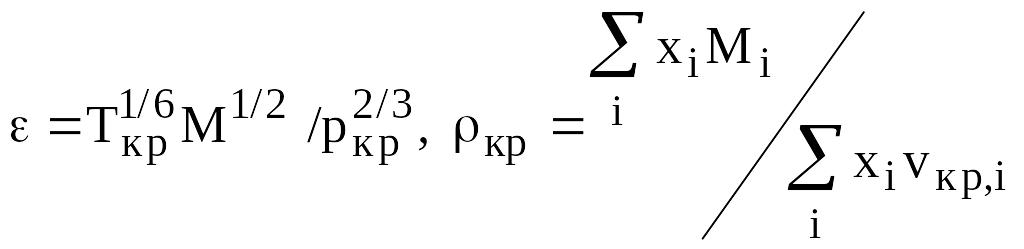

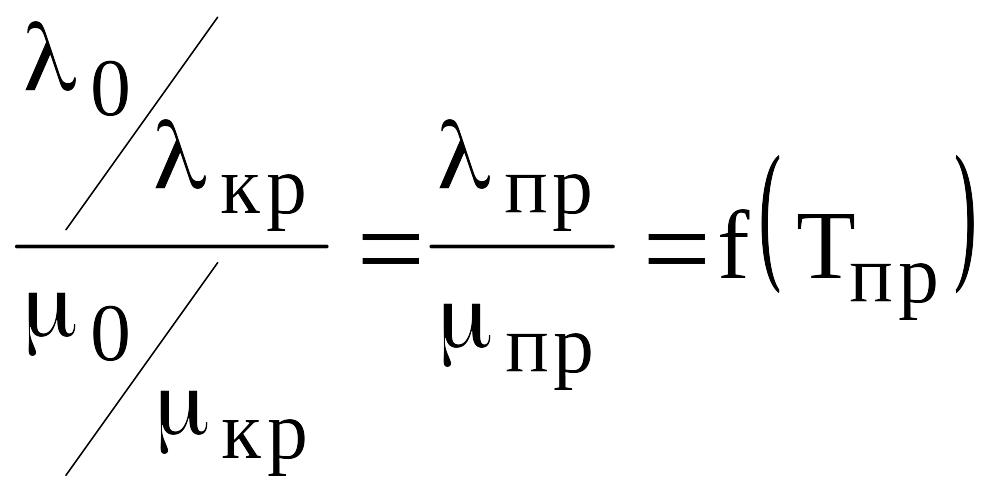

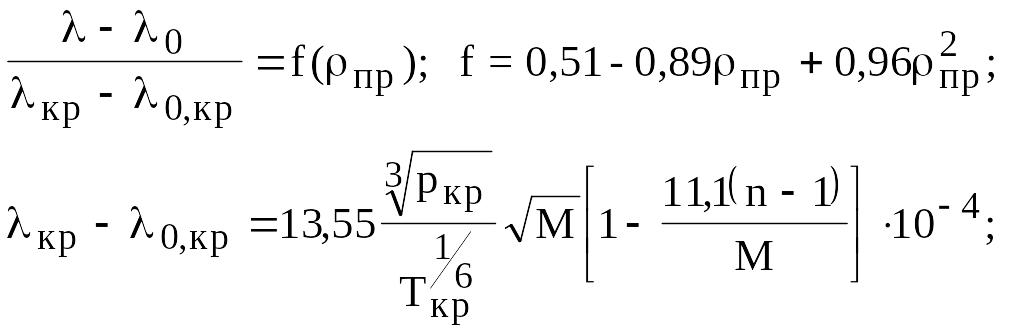

Для расчета динамической вязкости природных газов m следует использовать соотношения Тодоса, которые в зависимости от величины приведённой плотности rпр=r/rкр имеют вид:

При rпр> 2

При 0,3<rпр£ 2

![]() (в1)

(в1)

При rпр£ 0,3

![]()

![]()

где

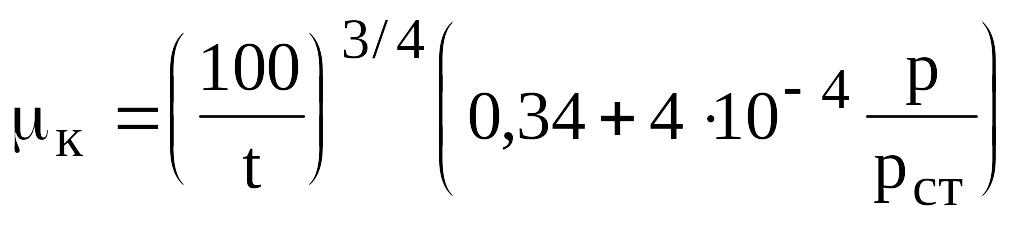

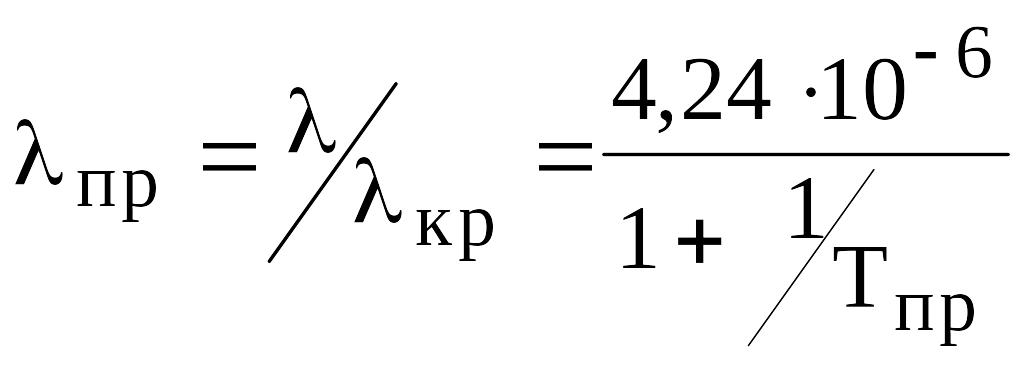

Коэффициент динамической вязкости m0 при атмосферном давлении в зависимости от температуры рассчитывается по зависимостям:

при Тпр³ 1,5

![]() (в2)

(в2)

при Тпр< 1,5

![]()

В формулах (2), (3): ркр - 0,1МПа, m - мкПа×с, Т - оК.

Для расчета вязкости в зависимости от температуры при атмосферном давлении можно использовать и следующие зависимости:

![]() (в.3)

(в.3)

или

![]() ,

(в3.1)

,

(в3.1)

где t- 0С, h-м Па .с.

Погрешность расчетов по формулам (3.3), (3.3..1) при 12 £ Мсм£100 и 283 £ Т£477 К не превышает 5%.

Порядок расчета m:

![]()

При содержании азота в природном газе более 5% следует учитывать его влияние на вязкость газа по правилу аддитивности:

![]() ,

(в.4)

,

(в.4)

где уа - молярная доля азота в составе смеси; mа, mу - коэффициенты динамической вязкости азота и углеводородной части, соответственно.

Коэффициент динамической вязкости углеводородного конденсата при различных давлениях и температурах приближенно можно рассчитать по эмпирической формуле Муталибова, Шубина и Абдурахманова:

,

(в.5)

,

(в.5)

при 0,1 £ р£50,0 МПа и 30 £ t£200 0C.

Теплоёмкость

При изобарическом процессе зависимость молярной теплоёмкости углеводородных компонентов природных газов при атмосферном давлении и различной температуре приближенно можно выразить следующим уравнением

![]() ,

(в.6)

,

(в.6)

где t - температура, 0С;

Mi - молекулярная масса углеводорода, являющегося компонентом природного газа (от метана до гексана включительно).

Погрешность в интервале температур от -40 до +1200С: для СН4 - С5Н12 – не более5%, для С6Н14-С7Н16 – не превышает 10%.

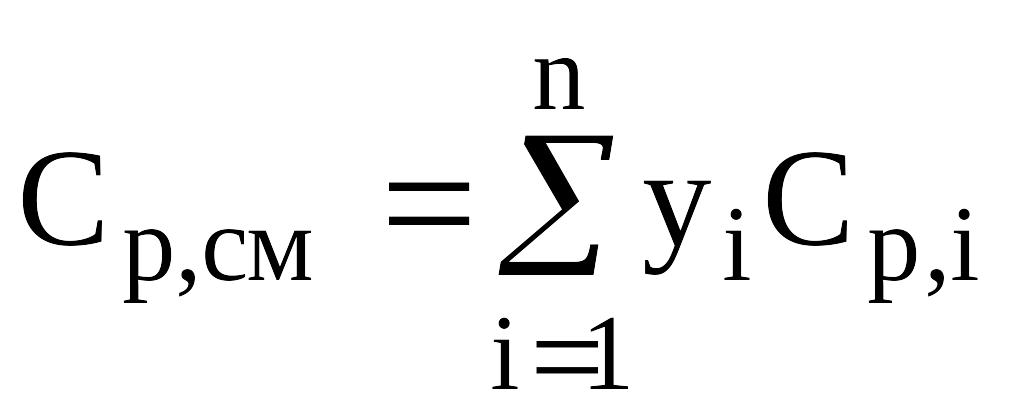

При изобарическом процессе молярная теплоёмкость неуглеводородных компонентов природных газов (азота, углекислого газа, сероводорода) равна примерно половине теплоёмкости углеводорода с одинаковой молекулярной массой при одной и той же температуре, которая рассчитывается по уравнению (7). Теплоёмкость смесей рассчитывается по правилу аддитивности

,

(в7)

,

(в7)

где yi - молярная доля i-го компонента в смеси;

Ср,i - молярная теплоёмкость i-го компонента.

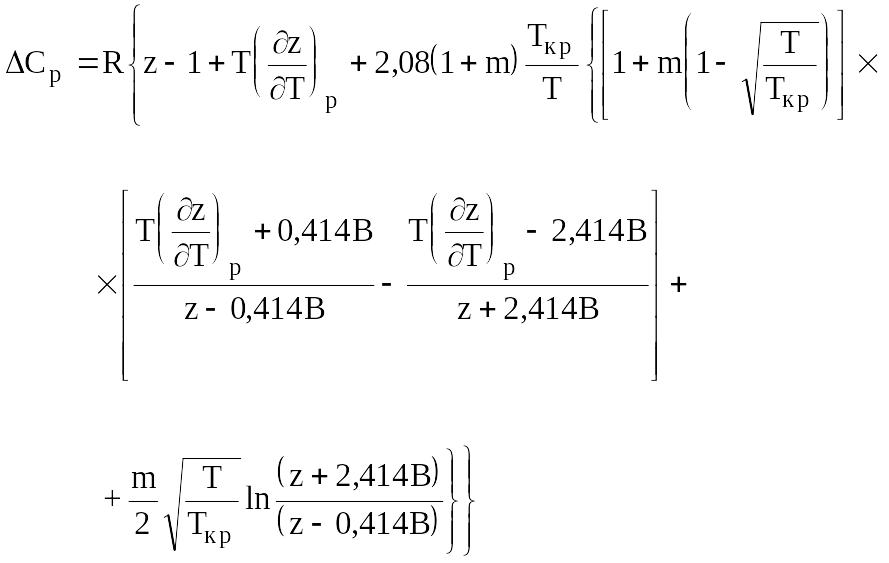

Молярная теплоёмкость природных газов зависит от давления и температуры

![]() ,

(в8)

,

(в8)

где DСр(р,t) - изотермическая поправка теплоёмкости на давление.

Поправка находится из графика по приведённым значениям давления и температуры или аналитически из уравнения состояния, например, Пенга-Робинсона

(в9)

(в9)

Здесь:

(в10)

(в10)

Для приближенных расчетов при 0,02 £ рпр £ 4 и 1,3 £ Тпр £ 2,5 поправку DСр(р,t) можно рассчитать с погрешностью, не превышающей 10% по формуле

[кДж/(кмоль

К)].

(в11)

[кДж/(кмоль

К)].

(в11)

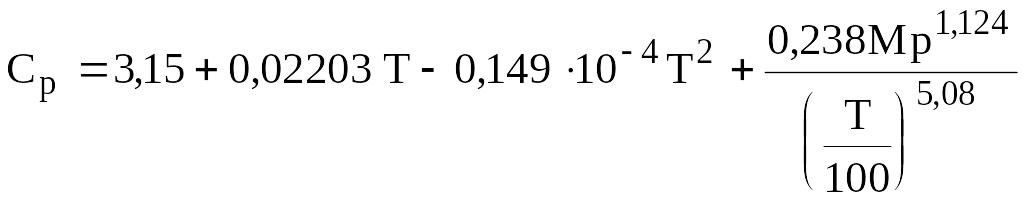

При изобарическом процессе молярную теплоёмкость природного газа можно рассчитать и по формуле, предложенной Гухманом и Нагаревой

[кДж/(кмоль

К)]. (в12)

[кДж/(кмоль

К)]. (в12)

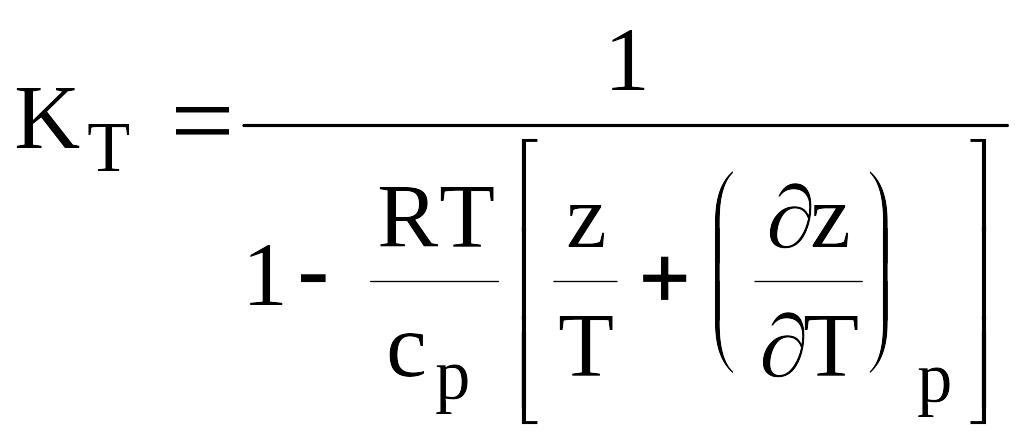

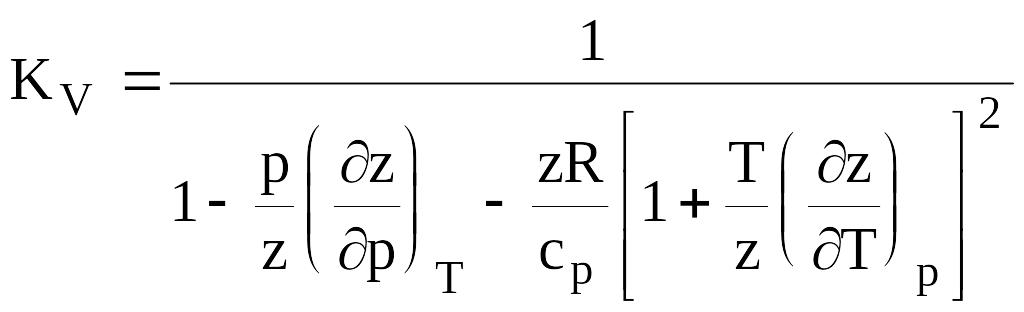

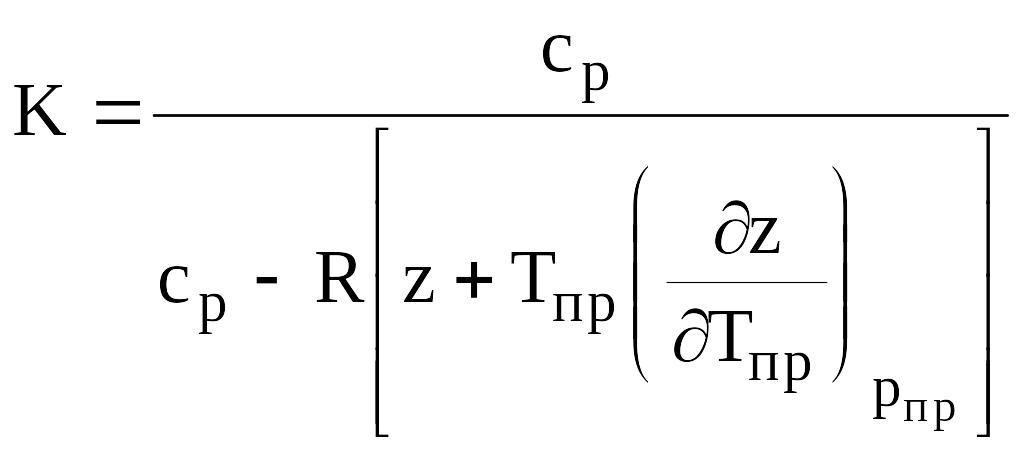

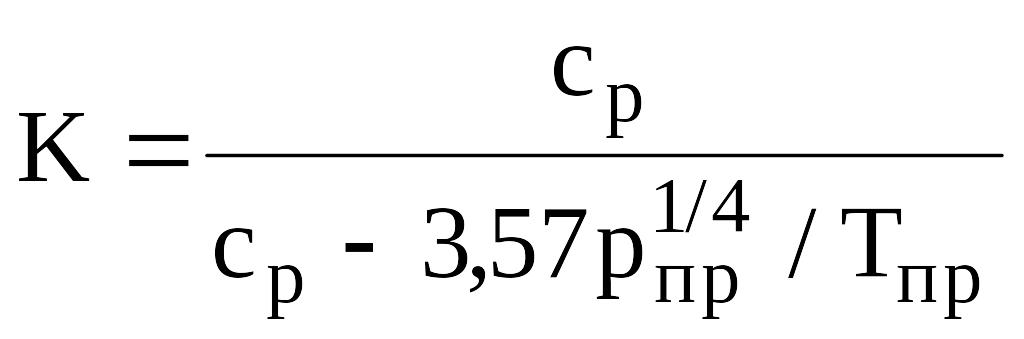

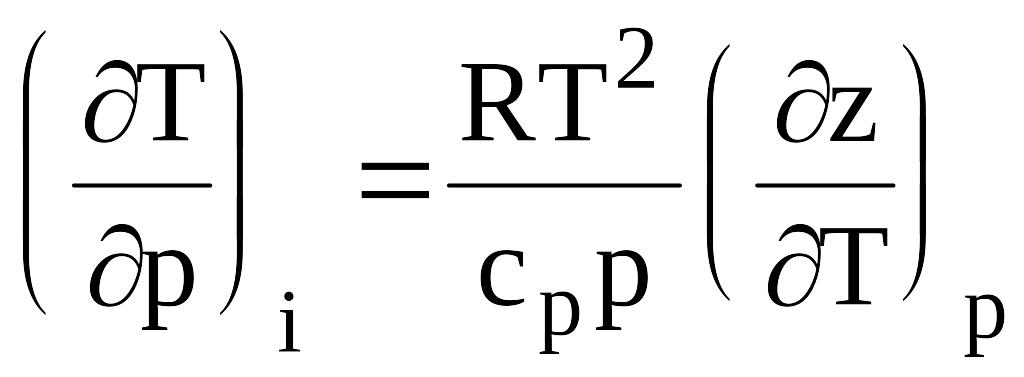

Для расчета температуры и мощности в процессах адиабатного расширения и сжатия природных газов необходимо строго математически определить значения температурного КТ и объёмного КV коэффициентов адиабаты. Последнее возможно при определении частных производных коэффициента сверхсжимаемости соотношениями (1.30) и подстановкой их в зависимости:

,

(в13)

,

(в13)

,

(в14)

,

(в14)

Коэффициент адиабаты природного газа находится по формуле

(в15)

(в15)

или используя аппроксимацию вычитаемого в знаменателе

(в16)

(в16)

Если в расчетах необходимо иметь не молярную, а массовую теплоёмкость, то следует значение молярной теплоёмкости разделить на молекулярную массу газа Мi , т.е на массу киломоля i-го компонента, кг/моль.

Дросселирование газа. Коэффициент Джоуля-Томсона

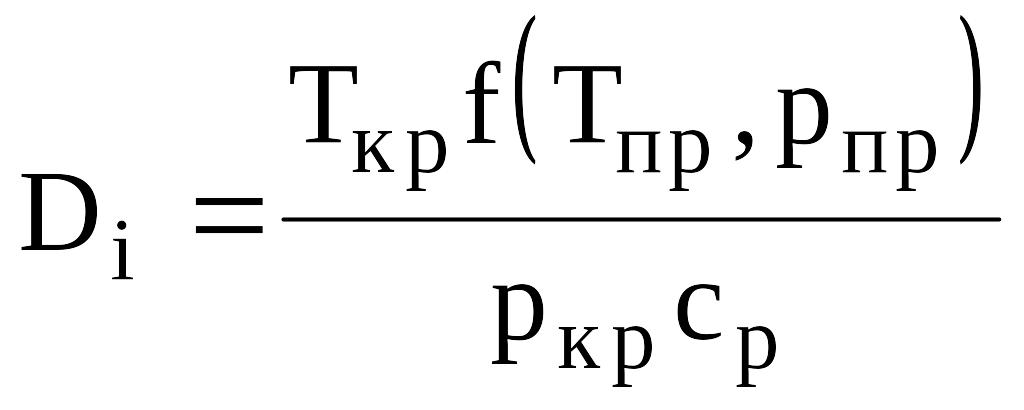

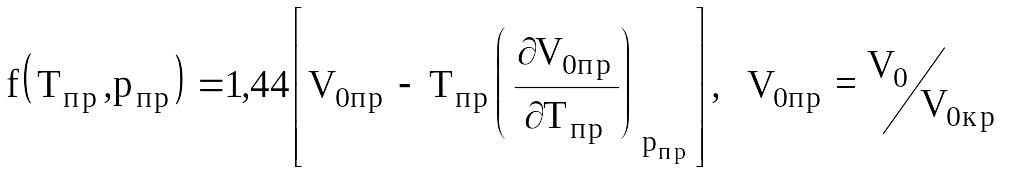

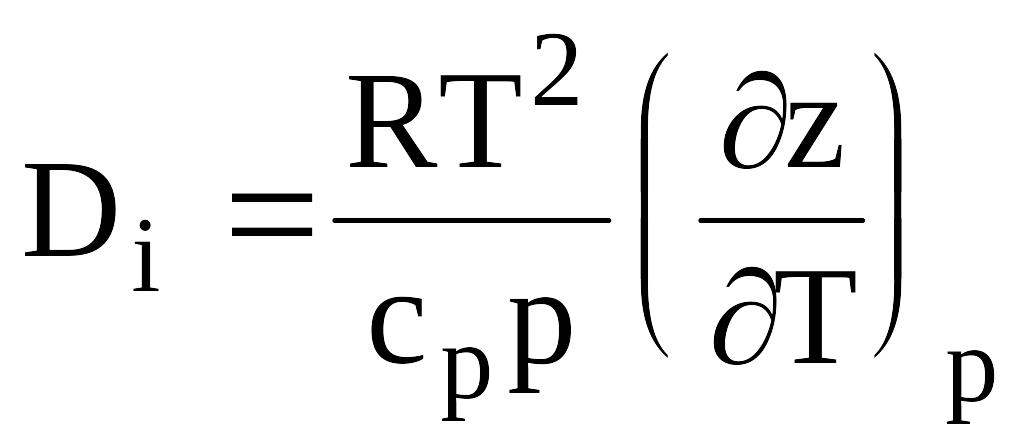

Изменение температуры при снижении давления на 1 атм называется коэффициентом Джоуля - Томсона. Этот коэффициент изменяется в широких пределах и может быть положительным (охлаждение) или отрицательным (нагревание). Для природных газов коэффициент Джоуля - Томсона определяется из выражения

,

(в17)

,

(в17)

где

.

.

Значение функции f можно определить по графику или рассчитать с погрешностью менее 7% по корреляции Гухмана и Нагарёвой

![]() ,

(в18)

,

(в18)

при 0,82 £ рпр £ 3,5 и 1,6 £ Тпр £ 2,1.

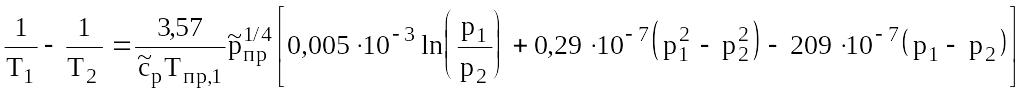

Для реальных природных газов коэффициент Джоуля-Томсона, кроме (в17) можно выразить через коэффициент сверхсжимаемости z:

.

(в19)

.

(в19)

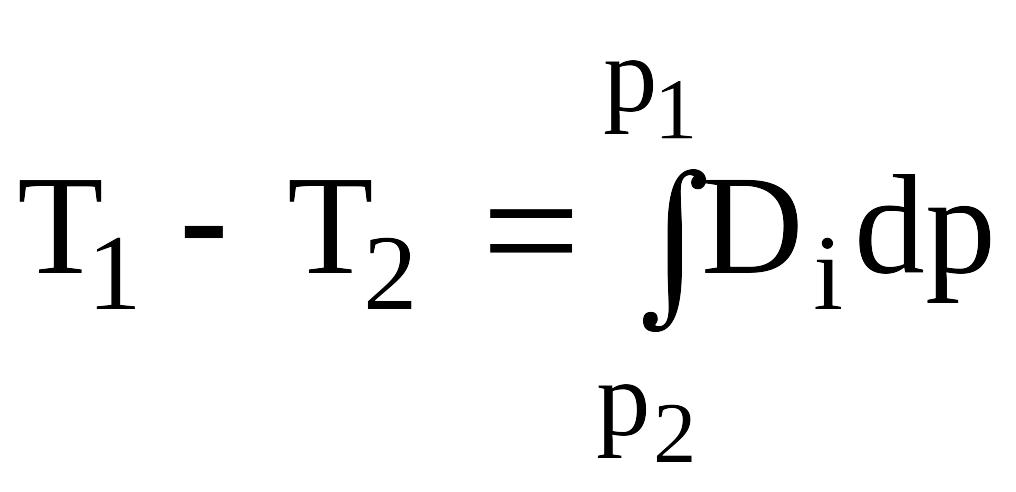

Изменение температуры газа в процессе изоэнтальпийного расширения при значительном перепаде давления на дросселе называется интегральным дроссель-эффектом. Это изменение можно определить по соотношению

(3.20)

(3.20)

или по энтальпийным диаграммам

Приближенно конечную температуру газа в процессе дросселирования находят по формуле

,

(в21)

,

(в21)

где

![]() .

.

Интегральный коэффициент Джоуля-Томсона для природного газа изменяется от 2 до 4 К/МПа в зависимости от состава газа, падения давления и начальной температуры газа. Для приближенных расчетов среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона можно принять равным 3 К/МПа.

Аналитические выражения частных производных от коэффициента сверхсжимаемости позволяют рассчитать изменение температур природных газов при изоэнтальпийном, изоэнтропийном и политропном процессах, т.е. изменение температур природных газов в процессе дросселирования, охлаждения и сжатия в идеальных детандере и компрессоре.

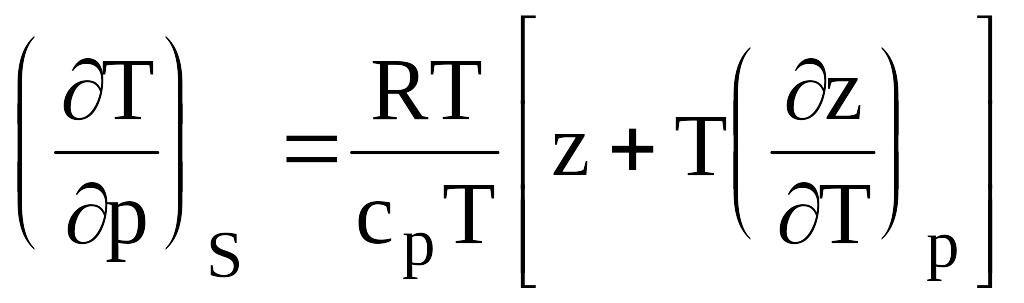

Дифференциальный коэффициент Джоуля-Томсона ( i =const)

.

(в22)

.

(в22)

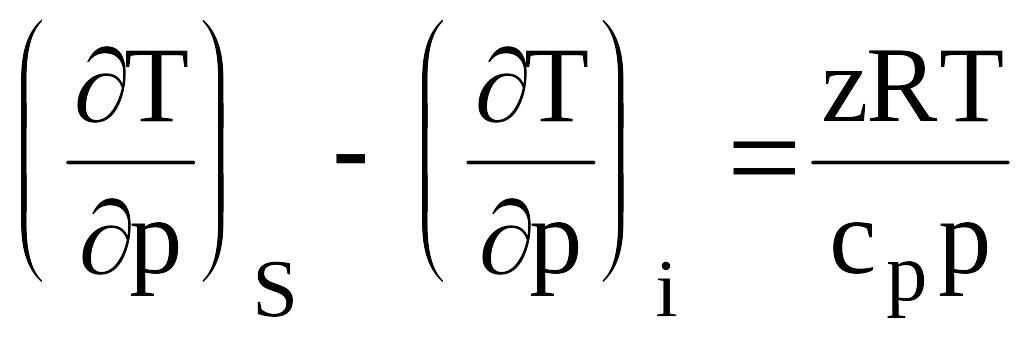

Изменение температуры природного газа в идеальном детандере или компрессоре (S=const)

.

(в23)

.

(в23)

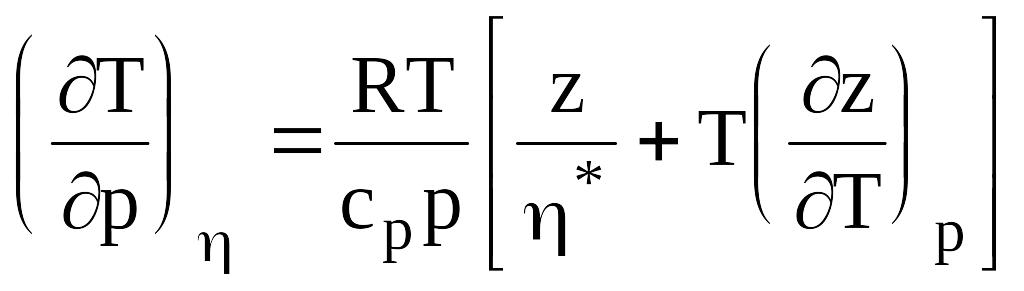

Изменение температуры в политропном процессе (h=const)

,

(в24)

,

(в24)

где h* - условный к.п.д. процесса (h*<1 при сжатии газа в компрессоре и h*>1 при расширении газа в детандере).

Эффективность использования свободного перепада давления для охлаждения газа в детандере по сравнению с дросселированием его в штуцере можно рассчитать по уравнению

.

(в25)

.

(в25)

Теплопроводность газов

Теплопроводность - физическое свойство вещества, определяющее скорость переноса теплоты и выражаемое уравнением Фурье

![]() ,

(в26)

,

(в26)

где dQ/dt - перенос теплоты посредством проводимости, Дж/с;

l - коэффициент теплопроводности вещества (теплопроводность) Вт/(м К);

А - площадь, перпендикулярная направлению потока тепла, м2;

х - расстояние, м;

Т - температура, К.

Теплопроводность природной газовой смеси можно определить по приведённой плотности rпр=r/rкр из зависимостей Стила -Тодоса и Тиракьяна.

Зависимости Стила-Тодоса:

а) rпр> 2

![]()

b) 0,5<rпр£ 2

![]() (в.27)

(в.27)

rпр£ 0,5

![]()

где l измеряется в 418.68 Вт/(м К).

Коэффициент теплопроводности l0 при атмосферном давлении имеет следующую зависимость от температуры

,

(в28)

,

(в28)

где

Тпр |

0,5 |

1,0 |

2,0 |

3,0 |

5,0 |

10,0 |

40,0 |

f |

0,655 |

0,855 |

0,97 |

1,018 |

1,11 |

1,192 |

1,395 |

При Тпр=0,8 - 8,0

.

(в29)

.

(в29)

Зависимость Тиракьяна

(в30)

(в30)

где n- число атомов углерода в молекулах; для смеси n=åxini .

.

.