- •Кислородсодержащие органические соединения спирты

- •Физические свойства спиртов

- •1. Кислотно-основные свойства

- •Кислотно-основное взаимодействие

- •Нуклеофильное замещение

- •5. Дегидратация спиртов

- •Кислотно-основное взаимодействие

- •Нуклеофильное замещение

- •6. Реакции окисления

- •7. Каталитическое дегидрирование

- •Физические свойства фенола и циклогексанола

- •Альдегиды и кетоны

- •Названия некоторых альдегидов

- •Названия некоторых кетонов

- •Физические свойства некоторых альдегидов и кетонов

- •Карбоновые кислоты

- •Названия некоторых карбоновых кислот

- •Физические свойства некоторых одноосновных карбоновых кислот

- •Азотсодержащие органические соединения

- •Физические свойства некоторых аминов

- •– Образование сложных эфиров (этерификация):

- •Азотсодержащие гетероциклические соединения

- •Нуклеиновые кислоты

Азотсодержащие органические соединения

А М И Н Ы

Амины – органические производные аммиака, которые можно рассматривать как продукты замены атомов водорода аммиака на углеводородные радикалы.

В

зависимости от числа замещенных на

радикалы атомов водорода аммиака

различают первичные (R–NН2),

вторичные (R–NН–R′)

и третичные

(

)

амины.

)

амины.

Это создает дополнительные возможности для изомерии. Вспомним, что углеводород бутан имеет 2 изомера, производящиеся от него спирты – 4, аминов же с формулой С4Н11N имеется 8.

Названия первичных аминов строят из названий углеводородов или радикалов, добавляя к ним окончание –амин. Названия вторичных и третичных аминов чаще всего образуют по принципам рациональной номенклатуры, перечисляя имеющиеся в соединении радикалы. Для примера приведем названия упоминавшихся выше изомерных аминов состава С4Н11N.

Первичные амины:

СН3–CH2–CH2–CH2–NH2 н-бутиламин, бутанамин-1

СН3–СН(СН3)–СН2–NН2 изобутиламин, 2-метилпропанамин-1

СН3–СН2–СН(NН2)–СН3 втор-бутиламин, бутанамин-2

(СН3)3С–NН2 трет-бутиламин, 2-метилпропанамин-2

Вторичные амины:

СН3–СН2–СН2–NН–СН3 метилпропиламин, N-метилпропанамин-1

СН3–СН(СН3)–NН–СН3 изопропилметиламин, N-метилпропанамин-2

СН3–СН2–NH–СН2–СН3 диэтиламин, N-этилэтанамин

Третичный амин:

СН3–СН2–N(СН3)2 диметилэтиламин, N,N-диметилэтанамин

Физические свойства

Простейшие алифатические амины (метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин) – газообразные вещества, амины с бóльшим числом атомов углерода – жидкости, а начиная с С15Н25NН2 – твердые вещества. Запах низших аминов напоминает запах аммиака. Первые представители ряда хорошо растворимы в воде, по мере роста углеродного скелета растворимость в воде уменьшается. Физические свойства некоторых аминов приведены в табл. 8.

Таблица 8

Физические свойства некоторых аминов

Амин |

Формула |

Т. пл., С |

Т. кип., С |

Относительная плотность |

Метиламин |

СН3NН2 |

– |

–7,6 |

0,769 (при –79С) |

Диметиламин |

(СН3)2NН |

– |

+7 |

0,680 (при 0С) |

Триметиламин |

(СН3)3N |

–117 |

+3,5 |

0,671 (при 0С) |

Этиламин |

С2Н5NН2 |

– |

16,6 |

0,706 (при 0С) |

Диэтиламин |

(С2Н5)2NH |

–50 |

56 |

0,711 |

Пропиламин |

С3Н7NН2 |

– |

49 |

0,714 |

Бутиламин |

С4Н9NH2 |

– |

78 |

0,742 |

Гексиламин |

С6Н13NH2 |

–19 |

130 |

0,763 |

Анилин |

С6Н5NH2 |

–6 |

184 |

1,027 |

Метиланилин |

С6Н5NНСН3 |

– |

196 |

0,989 |

Диметиланилин |

С6Н5N(СН3)2 |

+2,5 |

194 |

0,956 |

Дифениламин |

(С6Н5)2NН |

+54 |

302 |

1,158 |

Способы получения

Способы получения аминов весьма разнообразны, но главными являются алкилирование аммиака (реакция Гофмана) и восстановление нитросоединений. Первая из этих реакций применяется главным образом для получения аминов жирного и жирноароматического рядов, вторая служит основным путем синтеза ароматических аминов.

1. Алкилирование аммиака. При этом происходит постепенное замещение атомов водорода аммиака на углеводородные радикалы с образованием смеси аминов всех степеней замещения (в виде солей), например:

NH3

+ C2H5Br

C2H5N+H3

Br–

![]() C2H5NH2

+ NH4Br

C2H5NH2

+ NH4Br

C2H5NH2

![]() (C2H5)2N+H2

Br–

(C2H5)2NH

+ NH4Br

(C2H5)2N+H2

Br–

(C2H5)2NH

+ NH4Br

(C2H5)2NH (C2H5)3N+H Br– (C2H5)3N + NH4Br

(C2H5)3N (C2H5)4N+H Br–

Эта реакция – один из классических примеров нуклеофильного замещения: вследствие поляризации связи С–Br на атоме углерода возникает положительный заряд, на который и направляется атака аммиака, проявляющего нуклеофильные свойства вследствие наличия неподеленной электронной пары у атома азота.

При алкилировании аммиака по Гофману образуется смесь солей первичных, вторичных, третичных аминов и четвертичных аммониевых оснований. Поэтому реакция Гофмана не очень удобна для получения первичных аминов. Чаще ее применяют для получения вторичных и третичных аминов, например монометил- и диметиланилинов из анилина. В качестве более дешевого алкилирующего средства при промышленном проведении этой реакции вместо галогенпроизводных используют метиловый спирт. Реакция идет при нагревании под давлением:

![]()

Для получения первичных аминов алкилируют не сам аммиак, а некоторые его производные.

2. Восстановление ароматических нитросоединений. Эта реакция впервые осуществлена Н. Н. Зининым (1842 г.). Действуя на нитробензол сульфидом аммония, он получил анилин:

С6Н5NO2 + 3(NH4)2S C6H5NH2 + 6NH3 + 3S + 2H2O

Для превращения нитросоединений в амины могут быть использованы и другие восстановители – олово, цинк, железо в кислой среде, хлорид олова (II), водород в присутствии катализаторов. Восстановление можно осуществить и электрохимически.

Наибольшее значение в технике получило восстановление нитробензола в анилин действием железа в присутствии соляной кислоты. Суммарное уравнение процесса:

4С6Н5NO2

+ 9Fe + 4H2O

![]() 4C6H5NH2

+ 3Fe3O4

4C6H5NH2

+ 3Fe3O4

В лабораторных условиях восстановление нитросоединений до аминов часто проводят оловом и соляной кислотой:

C6H5NO2 + 3Sn + 7HCl C6H5NH2HCl + 3SnCl2 + 2H2O

Амины – органические основания

Являясь органическими производными аммиака, амины сохраняют главные его химические особенности. В частности, подобно аммиаку, амины проявляют свойства оснований. Это обнаруживается по щелочной реакции их водных растворов:

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH–; RNH2 + H2O ⇄ RNH3+ + OH–

По мере роста углеводородного остатка растворимость аминов в воде уменьшается. Поэтому высшие амины уже не дают щелочной реакции. Однако и они сохраняют свойства оснований: способны образовывать с кислотами соли. Причина основных свойств аминов – неподеленная электронная пара атома азота, за счет которой атом азота аммиака или аминов может присоединять ион водорода с образованием солей аммония или алкиламмония:

метиламин хлорид метиламмония

Природа радикала, с которым связана аминогруппа, оказывает влияние на основные свойства аммиака. Чем больше атомов углерода в радикале, тем слабее основные свойства аминов. Ароматические амины являются гораздо более слабыми основаниями, чем амины жирного ряда. Это объясняется тем, что неподеленная электронная пара аминного азота взаимодействует с подвижными -электронами ароматического ядра. Распределение электронной плотности в анилине можно условно выразить так:

или

или

Аминогруппа в свою очередь оказывает влияние на ароматическое ядро: как электронодонорный заместитель она повышает электронную плотность в ядре, облегчая тем самым реакции электрофильного замещения. Анилин легко бромируется, образуя уже при действии бромной воды триброманилин:

Анилин легко окисляется. Поэтому при хранении он обычно темнеет, хотя в совершенно чистом виде бесцветен. При действии хлорной извести СаСl(ClO) на водный раствор анилина (растворимость его в воде 3,6%) в результате окисления появляется интенсивное фиолетовое окрашивание. Эта реакция служит качественной пробой на анилин.

Анилин применяют для получения красителей, лекарственных препаратов, вулканизаторов и стабилизаторов для резины, пластмасс и др.

Другие химические свойства аминов

Неподеленная электронная пара атома азота не только обусловливает основность аминов, но и определяет многие другие их свойства. Реакции аминов чаще всего начинаются со взаимодействия свободной электронной пары с электрофильными реагентами, т. е. веществами, реакционный центр которых имеет положительный заряд (недостаток электронов). Некоторые реакции на этом и заканчиваются, в других вслед за присоединением следует стадия отщепления. Важнейшие из реакций аминов следующие.

Присоединение алкилгалогенидов. Образующиеся соли аммония устойчивы, и реакция на этом завершается:

хлорид этилфениламмония

(СН3)3N: + СН3I [(CH3)4N]+I–

иодид тетраметиламмония

Действуя на образовавшиеся соли основаниями, можно выделить в свободном виде соответствующие амины и четырехзамещенные аммониевые основания:

[С6Н5–NH2–С2Н5]+Сl– + КОН C6H5–NH–С2Н5 + Н2О + КСl

этиланилин

[(CH3)4N]+I– + AgOH [(СН3)4N]+OH– + AgI

гидроксид тетраметиламмония

Проведя последовательно обе реакции, получают из первичного амина – вторичный, из вторичного – третичный, из третичного– четвертичное аммониевое основание. Результатом является введение к атому азота нового углеводородного остатка вместо атома водорода, т. е. алкилирование амина.

Ацилирование. При взаимодействии аминов с хлорангидридами, ангидридами или сложными эфирами образуются амиды кислот. Процесс начинается так же, как и алкилирование, со взаимодействия неподеленной электронной пары атома азота с электрофильным центром реагента:

этиламид уксусной кислоты

Продукт присоединения образуется в результате взаимодействия неподеленной электронной пары азота с карбонильным углеродом, на котором вследствие поляризации связи С=О имеется частичный положительный заряд. При этом электронная пара азота переходит в совместное владение с карбонильным углеродом. Но последний уже до реакции имел заполненный октет на внешней электронной оболочке и принять еще пару электронов не может. Поэтому одновременно с установлением связи между азотом и карбонильным углеродом подвижная электронная пара -связи С=О оттесняется на атом кислорода, который приобретает таким образом отрицательный заряд (стадия 1). В создавшейся структуре (промежуточный продукт А) на близком расстоянии друг от друга находятся положительно заряженный (азот) и отрицательный (кислород) центры. Естественное стремление к нейтрализации осуществляется путем перехода иона водорода от азота к кислороду, обладающему к тому же большей электроотрицательностью (стадия 2). Однако соединения, подобные промежуточному продукту Б, которые имеют у одного атома углерода гидроксильную группу и галоген, неустойчивы. Стабилизация происходит в результате отщепления хлороводорода (стадия 3). Окончательным результатом реакции является введение к азоту ацильной группы вместо атома водорода, т. е. ацилирование амина.

Реакции с альдегидами и кетонами. Эти реакции тоже идут через промежуточные продукты присоединения (показаны в квадратных скобках). Стабилизация осуществляется разными путями для первичных и вторичных аминов (третичные амины в реакцию не вступают).

Из первичных аминов и альдегидов (кетоны вступают в эту реакцию труднее) с отщеплением воды образуются так называемые основания Шиффа (имины, азометины):

основание Шиффа

Из вторичных аминов и кетонов образуются енамины, например:

Продукт присоединения содержит здесь только один атом водорода у азота; при стабилизации промежуточного продукта этот атом переходит к кислороду, а в образовании воды участвует подвижный водород, стоящий у -углеродного атома.

Реакции с азотистой кислотой. Практически для проведения этих реакций берут соль азотистой кислоты и сильную минеральную кислоту.

Несмотря на общность механизма для первичных, вторичных, третичных, жирных и ароматических аминов, конечные продукты оказываются разными.

Первичные ароматические амины превращаются при действии азотистой кислоты в соли диазония (в данном пособии они не рассматриваются). Первичные алифатические амины дезаминируются с выделением азота и образованием спиртов или непредельных углеводородов. Вторичные амины (алифатические и ароматические) при действии азотистой кислоты дают N-нитрозамины:

R2HN: + НО–N=О R2N–N=O + Н2О

Третичные амины жирного ряда с азотистой кислотой образуют лишь непрочные соли.

Примеры решения задач

Задача 14. Напишите общие уравнения реакций восстановления нитросоединений в амины а) в кислой среде; б) в щелочной среде; в) в газовой фазе.

Решение. а). Восстановление нитросоединений в растворе удобно проводить водородом в момент выделения, который является сильным восстановителем. В кислой среде для этого используют цинк или железо:

RNO2 + 3Zn + 7HCl RNH3Cl + 3ZnCl2 + 2H2O

RNO2 + 7H+ + 6e RNH3+ + 2H2O Zn Zn2+ + 2e |

1 3 |

Образующийся амин реагирует с избытком соляной кислоты, образуя соль аммониевого типа RNH3Cl.

б). В щелочной среде для получения водорода в момент выделения используют алюминий:

RNO2 + 2Al + 2NaOH + 4H2O RNH2 + 2Na[Al(OH)4]

RNO2 + 4H2O + 6e RNH3+ + 6OH– Al + 4OH– [Al(OH)4]– + 3e |

1 2 |

в). В газовой фазе восстановление проводят водородом при 250–350С на никелевом или медном катализаторе:

RNO2 + 3H2 RNH2 + 2H2O.

А М И Н О К И С Л О Т Ы

Аминокислоты – соединения, содержащие в молекуле амино- и карбоксильную группы.

-Аминокислоты, т. е. аминокислоты, имеющие в молекуле аминогруппу у второго атома углерода (в -положении), играют роль структурных элементов в белках. Природные аминокислоты отличаются друг от друга строением боковых групп (радикалов). Найденные в белках аминокислоты принято делить на две категории:

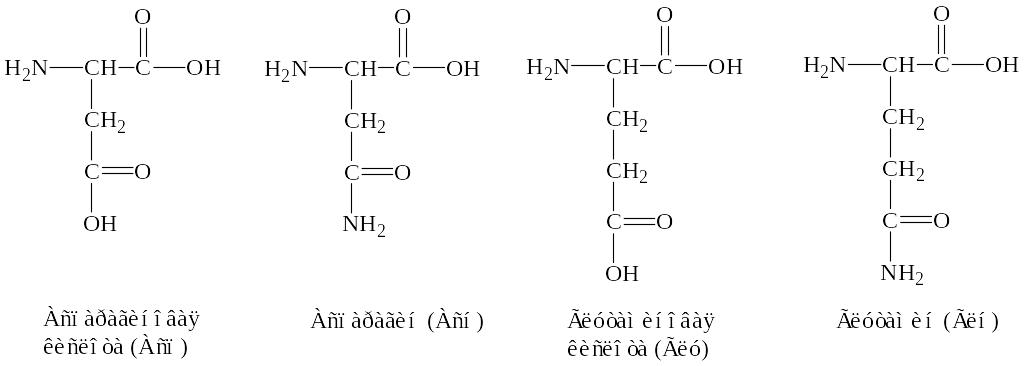

1. Постоянно встречающиеся – 18 аминокислот, амиды аспарагиновой и глутаминовой кислот (аспарагин и глутамин):

EMBED

ChemDraw.Document.6.0

2. Иногда встречающиеся: орнитин, -аминоизомасляная, -карбоксиглутаминовая кислоты и ряд других производных постоянно встречающихся аминокислот:

По химическому составу аминокислоты классифицируют на следующие группы.

1). Моноаминомонокарбоновые – глицин, аланин, серин, цистеин, лейцин, изолейцин, валин, метионин.

2). Моноаминодикарбоновые – аспарагиновая и глутаминовая кислоты.

3). Диаминомонокарбоновые – лизин, орнитин.

4). Ароматические – фенилаланин, тирозин.

5). Гетероциклические – триптофан, гистидин.

По природе радикала аминокислоты делят на:

1). Неполярные (гидрофобные) – аланин, лейцин, изолейцин, валин, пролин, триптофан, метионин, фенилаланин.

2). Полярные, но незаряженные – серин, цистеин, тирозин, треонин, аспарагин, глутамин, глицин.

3). С отрицательными (кислыми) радикалами – аспарагиновая и глутаминовая кислоты.

4). С положительными (основными) радикалами – лизин, орнитин, аргинин, гистидин.

Химические свойства аминокислот

1. Амфотерность. В водных растворах молекулы аминокислот находятся в виде биполярных ионов, проявляющих как кислотные, так и основные свойства:

2. Образование пептидов:

3. Реакции по карбоксильной группе

– Реакции солеобразования – взаимодействие с металлами, основными оксидами, щелочами:

2 H2N–СН2–СООН + Mg (Н2N–СН2–СОО)2Мg + Н2;

H2N–СН2–СООН + NаОН H2N–СН2–СООNа + Н2О;

2 H2N–СН2–СООН + CuО (Н2N–СН2–СОО)2Сu + Н2О.