- •9.1.1. Жилой квартал, жилой район, селитебный район

- •9.1.2. Структура жилых образований и различные системы городского движения

- •9.1.3. Застройка новых жилых районов

- •9.1.4. Архитектурно-пространственная композиция застройки

- •9.1.5. Реконструкция жилых кварталов

- •9.1.6. Формирование усадебной застройки

- •9.1.7. Организация застройки на подрабатываемых территориях

- •9.2. Организация общественного обслуживания

- •9.3. Учреждения и предприятия обслуживания

- •9.3.1. Учебно-воспитательные учреждения

- •9.3.2. Учреждения культуры, искусства и культовые сооружения

- •9.3.3. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные, физкультурно-оздоровительные и массового отдыха и туризма

- •9.3.4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- •9.4. Формирование общегородских центров

- •(Функциональные центры):

- •9.4.1. Дифференциация городских центров, формирование районных и более мелких центров обслуживания

9.4. Формирование общегородских центров

Различия исторических больших и малых городов и новых обусловили разное отношение к формированию их центров. В одних городах необходима реконструкция существующего центра, в других формирование нового.

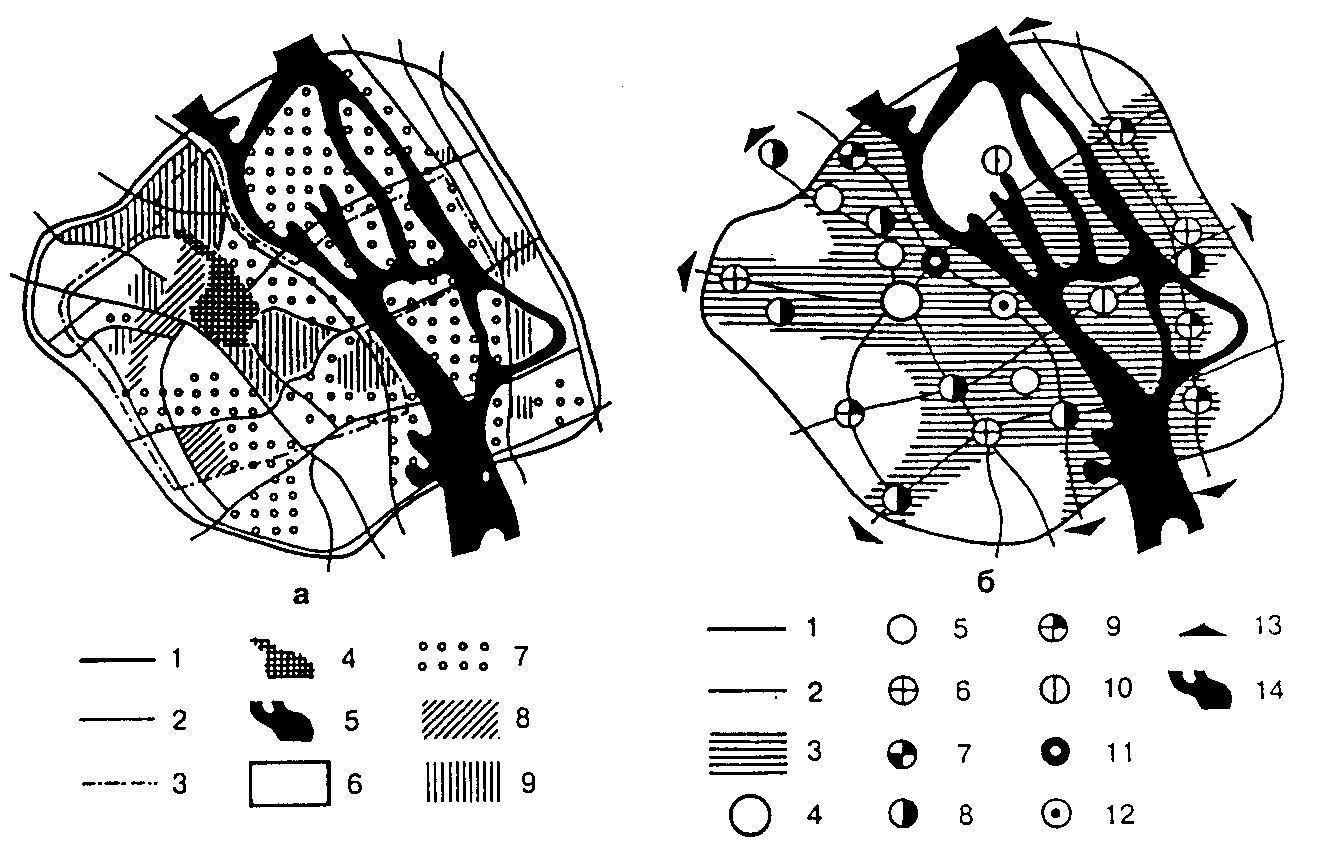

Одна из главных проблем, которая стоит перед градостроителями при реконструкции существующих городских центров и формировании новых центров городов, - проблема организации транспортного и пешеходного движения во взаимосвязи с функционально-планировочной организацией и пространственной композицией этих центров. Разделение значительных транспортных и пешеходных потоков при формировании центров привело к необходимости расчленять пространство на функциональные зоны (рис.9.4.10).

Рис. 9.4.10. Функциональная организация и планировочная структура общегородского центра:

а – функциональное использование территории общегородского центра:

1 – граница общегородского центра, 2 – основные транспортные магистрали, 3 – граница ядра центра, 4 – зона размещения учреждений городской администрации, 5 – водная поверхность , 6 – жилая застройка,

7 – парковые и рекреационные зоны, 8 – территории промышленных предприятий, 9 – зона размещения учреждений и предприятий обслуживания;

б – пространственное развитие общегородских функций центра

(Функциональные центры):

1 – граница общегородского центра, 2 – основные транспортные магистрали,3 – зона развития общественных функций; функциональные центры: 4 – административный, 5 – культурно-образовательные и научные, 6 – деловые, 7 - туристические, 8 – транспортные, 9 – культурно-бытового обслуживания, 10 – рекреационные, 11 – торговые, 12 – культурно-зрелищные, 13 – направления развития, 14 - водная поверхность

Территориальное развитие центра осуществляется в направлении основных транспортных связей с периферийными районами и пригородной зоной.

Границы ядра общегородского центра и прилегающей к нему территории устанавливают исходя из таких условий и критериев:

- центральное положение в плане города с учетом его планировочного районирования и направлений дальнейшего территориального развития;

- размещение существующего центра и новых его общественных комплексов;

- наличие свободных территорий для дальнейшего расширения центра;

- включение в центр целостных историко-архитектурных зон (заповедников) и ландшафтных комплексов;

- наличие основных композиционных осей, узлов, архитектурных ансамблей и доминант;

- транспортная доступность до отдаленных районов города – 45 минут; плотность транспортной сети - более 3 – 5 км/кв. км;

- наличие планировочных ограничений – крупных промышленно-коммунальных зон, скоростных магистралей, территориально развитых транспортных узлов, линий внешнего транспорта, природных преград и т. п.;

- интенсивность освоения территории под главные функции, которая превышает среднегородскую не менее чем в 2,0 – 2,5 раза.

Площадь центра и его ядра зависит от численности населения, административного значения, территориального развития города и местных градостроительных и природных условий. Интенсивность освоения территории центра приведена в таблице 9.4.6.

Интенсивность освоения территории центра крупного или крупнейшего города

Таблица 9.4.6

-

Зоны центра

Плотность (брутто), чел./га

Селитебная

110-150

Жилая

400-450

Производственная

450-500

Общественного обслуживания

150-200

* Примечание. Для селитебных и жилых зон регламентируется плотность населения, постоянно проживающего в границах указанных территорий; для производственных зон и зон общественного обслуживания – плотность работающего населения на предприятиях и в учреждениях, расположенных в границах этих зон. При наличии значительных зон охраны памятников истории и культуры, ландшафтных зон с расчлененным рельефом и ограниченным новым строительством, допускается уменьшение показателей плотности на 10% относительно приведенных в таблице.

При размещении новых или реконструкции существующих объектов центра, функциональном их использовании, особенно в его центральном ядре, учитывается показатель градостроительной ценности (таблица 9.4.7) его территории. Этот показатель в сопоставлении со среднегородским его значением характеризует потенциальную эффективность функционирования существующих объектов и строительства новых.

Ориентировочные величины коэффициентов ценности участков городской территории

(по Г. Заболоцкому)

Таблица 9.4.7

Группы поселений, тыс. чел. |

Зоны градостроительной ценности |

||||||

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

|

Крупнейшие, более 1000 |

2,2 |

1,75 |

1,25 |

0,87 |

0,62 |

0,37 |

0,2 |

Крупные, более 500 до 1000 |

- |

1,75 |

1,25 |

0,87 |

0,62 |

0,37 |

- |

Большие, более 250 до 500 |

- |

1,75 |

1,25 |

0,87 |

0,62 |

- |

- |

Средние более 100 до 250 и более 50 до 100 |

- |

- - |

1,25 1,25 |

0,87 0,87 |

0,62 0,62 |

- - |

- - |

Малые, более 20 до 50 |

- |

- |

1,25 |

- |

0,62 |

- |

- |

*Примечание. При этом выделяются такие зоны градостроительной ценности: I – ядро городского центра; II – центральная зона; III – для больших городов – центральная зона, крупных и крупнейших – срединная, IV – срединная; V, VI – периферийные зоны; VII – зона агломерационного расселения. Приведенные величины коэффициентов могут быть уменьшены или увеличены экспертным путем с учетом историко-культурной, средовой и градоформирующей ценности участков в 0,5 – 2 раза.