- •9.1.1. Жилой квартал, жилой район, селитебный район

- •9.1.2. Структура жилых образований и различные системы городского движения

- •9.1.3. Застройка новых жилых районов

- •9.1.4. Архитектурно-пространственная композиция застройки

- •9.1.5. Реконструкция жилых кварталов

- •9.1.6. Формирование усадебной застройки

- •9.1.7. Организация застройки на подрабатываемых территориях

- •9.2. Организация общественного обслуживания

- •9.3. Учреждения и предприятия обслуживания

- •9.3.1. Учебно-воспитательные учреждения

- •9.3.2. Учреждения культуры, искусства и культовые сооружения

- •9.3.3. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные, физкультурно-оздоровительные и массового отдыха и туризма

- •9.3.4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

- •9.4. Формирование общегородских центров

- •(Функциональные центры):

- •9.4.1. Дифференциация городских центров, формирование районных и более мелких центров обслуживания

9.4.1. Дифференциация городских центров, формирование районных и более мелких центров обслуживания

При размещении центров обслуживания, создании их систем в городах, агломерациях, районах перед градостроителем возникает дилемма: концентрировать различные учреждения обслуживания в центрах или рассредоточивать их, не создавая крупных центров? С ростом числа индивидуальных автомобилей усиливается тенденция централизации обслуживания, концентрации большого числа учреждений. передвижение на автомобиле позволяет делать покупки в более отдаленных точках, но предоставляющих более полный набор услуг. В соответствии с этим требуется более редкая сеть центров. В то же время концентрация учреждений в крупных центрах ухудшает условия обслуживания населения, не пользующегося индивидуальными автомобилями.

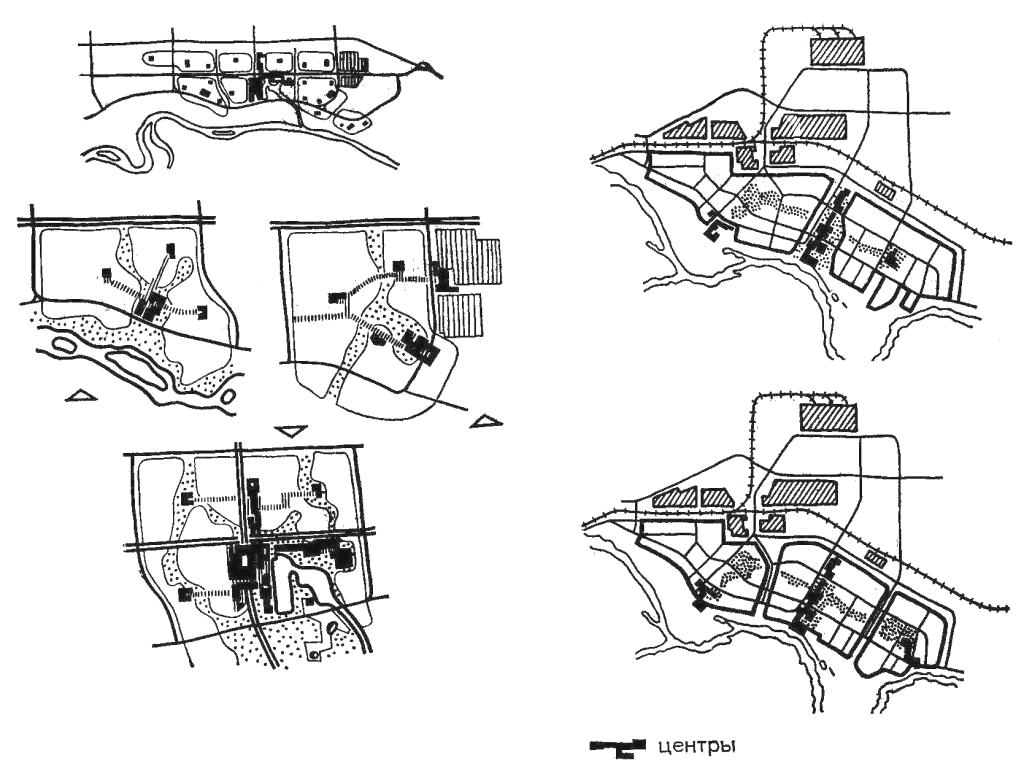

Решение этой проблемы – в формировании разных типов центров – жилых массивов, жилых районов, микрорайонов, специализированных центров и т. д. (рис. 9.4.11). При этом объемы различных центров и концентрация в них учреждений обслуживания зависят от конкретных условий регионов и городов.

Одной из главных задач формирования этих городских центров становится их возвращение пешеходам, что требует дифференциации транспортного и пешеходного движения, прежде всего в разных уровнях, создания подземных и полуподземных стоянок. Пешеходные площадки для прогулок и отдыха целесообразно насыщать зеленью, элементами благоустройства, связывая их в одном уровне. Для пешеходов необходимо создавать чередование видовых картин на пути движения, насыщать построение пешеходных пространств их связями, раскрытиями, перетеканиями одного в другое.

Рис. 9.4.11. Дифференциация городских центров, формирование районных и более мелких центров обслуживания

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ

1. Каково назначение селитебной территории города?

2. По каким параметрам определяется предварительная потребность в селитебных территориях?

3. Какая площадь необходима для расселения 10 тысяч человек, если территория будет застроена на 40% 4-8-этажными домами и на 60% - усадебными?

4. Какие основные структурные элементы формируются в границах селитебной территории? Какова их площадь?

5. Что определяет размер и тип основных структурных элементов селитебной территории?

6. Почему состав и размеры жилых образований связаны с построением магистральной и транспортной сети города?

7. Какие градостроительные условия необходимо учитывать при проектировании основных структурных элементов селитебной территории?

8. Каково функциональное зонирование жилых кварталов?

9. В каких кварталах города допускается повышенная плотность населения и почему?

10. Каковы основные цели архитектурно-планировочной композиции застройки?

11. Что такое ценная историческая застройка? Какие способы преобразований допустимы в исторической застройке?

12. Какова нижняя граница плотности населения в районах реконструкции в средних городах?

13. Как определить селитебную емкость территории кварталов реконструкции?

14. Каковы принципы формирования усадебной застройки?

15. Перечислите горно-геологические условия, которые необходимо учитывать при проектировании и застройке?

16. Как формируется жилая застройка городов, расположенных на территории угольных бассейнов?

17. Изобразите структуру сферы общественного обслуживания.

18. Опишите объекты повседневного и эпизодического спроса.

19. Изобразите схему размещения общественных центров нового малого города.

20. Какими нормативными документами регламентируются расчеты потребности и условия размещения культурно-бытовых учреждений?

21. Какие функциональные центры можно выделить в ядре городского центра крупного города?

22. Как осуществляется территориальное развитие центра?

23. Какова интенсивность освоения жилой зоны крупного города?

24. Какими показателями характеризуется потенциальная эффективность функционирования объектов центра?

25. Какой путь формирования городских центров предпочтительнее – рассредоточение или концентрация?

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Довідник проектувальника. Містобудування. – Кіїв. Укрархбудінформ, 2001

ДБН 360 – 92**. Містобудування. Планування и забудова міських і сільських поселень. – Кіїв. Мінбудархітектури України, 2002

Справочник проектировщика. Градостроительство. - Москва. Стройиздат, 1978

Степанов В. К., Великовский Л. Б., Тарутин А. С. Основы планировки населенных мест. – Москва. Высшая школа. 1985

Генеральные планы новых городов. Методическое пособие по проектированию. – Москва. Стройиздат, 1973. – 231 с.

Методические рекомендации по архитектурно-планировочному формированию центров крупных городов Украинской ССР. /Под редакцией Устенко Т. В../. КиевНИИПградостроительства. – К., 1980.

Макухин В. Ф., Тузова Л. И. Архитектурно-планировочная организация новых районов жилищного строительства на подрабатываемых территориях. – К.: ЦНТИ, 1985.

Методические рекомендации по формированию городской среды. КиевНИИПградостроительства, 1990.

Иодо И. А. Основы градостроительства. Теория. Методология: Учебн. пособ. – Минск: Вышейшая шк., 1983. – 199с.

Б. С. Посацький. Основи урбаністики: Навч. посібник.- У 2 ч. - Ч.ІІ. Розпланування та забудова міст. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка;, 2001.- 244 с.