- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

5.2.1. Масштабный фактор прочности

С приближением к поверхности кристалла его решётка изменяется; обычно нарастает период решётки и амплитуда колебаний атомов, особенно в направлении, перпендикулярном к поверхности раздела.

При низких температурах, как известно, нарастание числа искажений, дефектов решётки (до определенного предела) приводит сначала к упрочнению металла. Так действуют ковка, радиационные повреждения, внедрение инородных атомов и др. Естественно, что в этом же направлении, к упрочнению, изменяет механические свойства металла и действие близлежащих поверхностей раздела. При высоких температурах как нарастание дефектности, так и приближение к поверхности приводят к размягчению материала. Это можно пояснить также с помощью диаграммы (см. рис. 4.11): измельчение зерна поликристалла выше точки стеклования приводит в пределе в область жидкости, а ниже Тст - в область прочного стекла. Согласно [169], выше температуры 0,4Тпл приповерхностные слои оказываются более мягкими, а ниже - упрочненными по сравнению с объемом.

Действительно, тонкие нити, проволочки, фольга и др. при толщине порядка 10 мкм проявляют прочность, на порядок или даже на два-три порядка величины больше прочности массивных образцов. Это широко известное явление, которое называют обычно масштабным фактором прочности.

В рамках традиционной молекулярной модели вещества, оперируя одними лишь близкодействиями, невозможно построить адекватную молекулярную модель этого явления. Известны различные истолкования, предназначающиеся обычно для определённых веществ и образцов определённого вида. Имеются дислокационные и статистические теории [170],объясняющие высокую прочность малых образцов, и т.д.

Широко обсуждалась прочность микроскопических "усов" ряда металлов, которые при толщине в несколько микрон имеют прочность на 1-2 порядка величины выше по сравнению с массивными поликристаллическими образцами. Обычно это объясняли тем, что тонкие усы имеют бездефектную почти идеальную решётку или решетку с одной лишь винтовой дислокацией по оси. Здесь сказывается общее представление о том, что прочность есть следствие дальнего порядка, и при идеальном упорядочении была бы достигнута наибольшая (теоретическая) прочность; при разрушении перегруппировки атомов вообще отсутствуют, и одна часть образца смещается как целое относительно другой или отрывается от другой.

С точки зрения предлагаемой модели правильность решётки сама по себе , при данном уровне сил Fст , не повышает прочность; высокая прочность усов есть проявление масштабного фактора. К настоящему времени освоено получение очень тонкой стальной проволоки, по толщине приближающейся к усам; её прочность также приближается к прочности усов и достигает величин порядка 1000 кгс/мм2. С другой стороны, тонкие нити стекла достигают прочности, даже превышающей прочность усов, до 1500 кгс/мм2 у нитей SiO2 [10]; повышение прочности с уменьшением толщины наблюдается, следовательно, и при весьма неправильной кристаллической структуре, и при полном отсутствии дальнего порядка; эффект не связан с очень правильной бездефектной решеткой.

К настоящему времени накоплено много данных о том, что большие монокристаллы с наиболее правильной и бездефектной решёткой являются очень мягкими; их предел текучести обычно меньше 1 кгс/мм2 [171]. Это также не позволяет объяснить прочность усов бездефектностью их решётки.

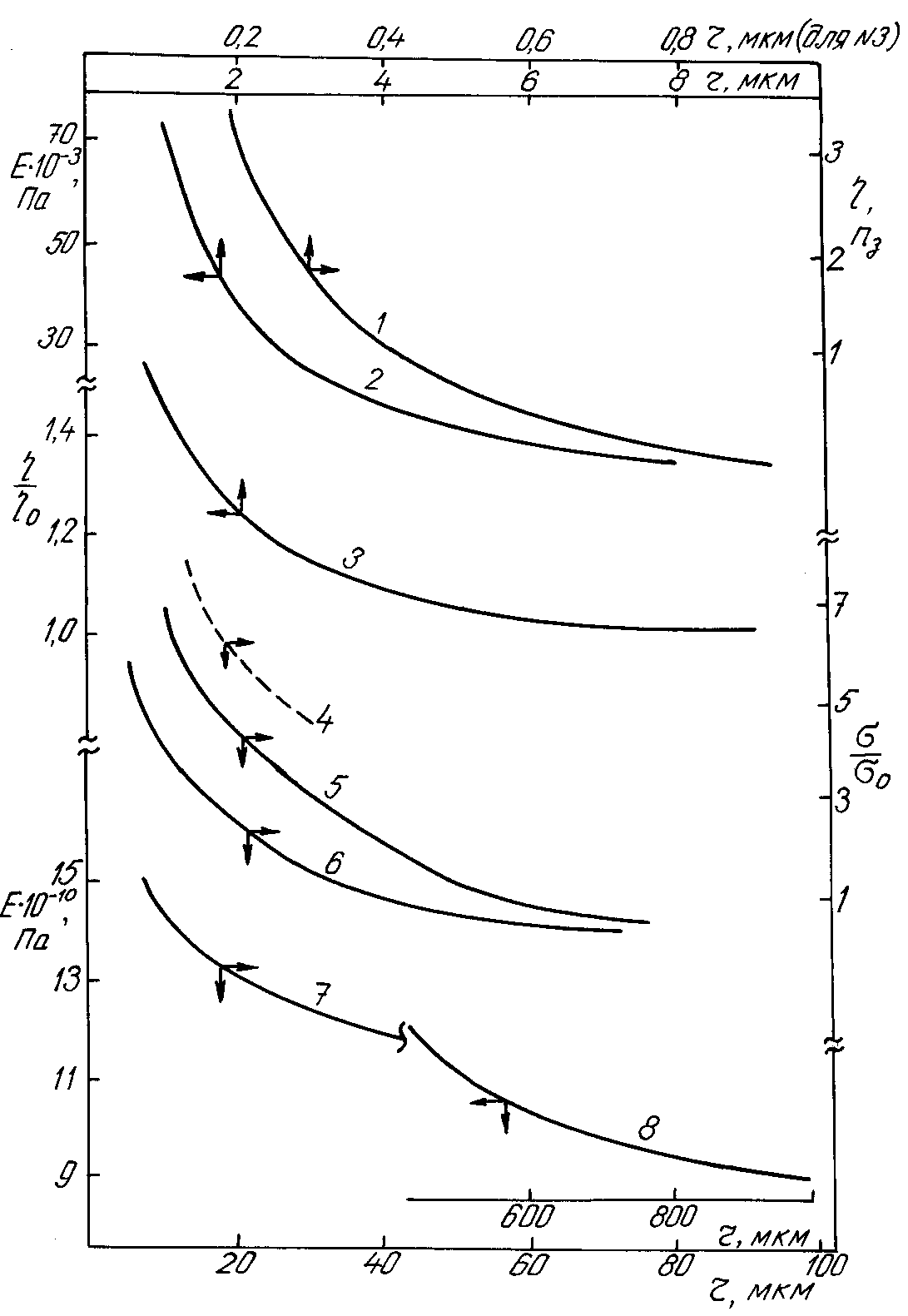

Из рис. 5.1 видно, что кривые повышения прочности с уменьшением толщины нитей, проволочек, усов, а также толщины фольги, имеют такой же вид, как и кривые повышения вязкости жидкости с уменьшением толщины плёнки, причём характерным размером для всех таких зависимостей является величина коллоидного параметра L (100-101) мкм. Очевидно, это явления одной природы и обусловлены одними эффектами - Fст.

Рис. 5.1. Эффекты дальнодействия межфазных поверхностей раздела: (1, 2) - зависимость модуля сдвига и вязкости жидкой плёнки в зависимости от её толщины [103]; 3 - вязкость водных плёнок [105]; 4- вязкость силикатного клея в зависимости от толщины водных плёнок между мицеллами [120] ; 5,6 - прочность тонких стальных проволочек и стеклянных нитей [33], 7- дисперсное упрочнение стали включениями [173] ; 8 - кривая упрочнения чугуна при измельчении зерна[169]. Все кривые имеют качественно одинаковый вид и отражают, очевидно, дальнодействие структурных "взаимодействий" на расстояниях порядка коллоидного параметра (100-101мкм)

Удельная прочность твёрдых тел повышена примерно на 2 порядка величины около поверхности по сравнению с объёмом; упрочнение спадает с удалением от поверхности примерно так же, как вязкость в плёнке жидкости, причем коллоидный параметр в твердом состоянии примерно на порядок величины больше, L 10 мкм. Такое околоповерхностное упрочнение характерно для всех образцов, но у тонких нитей оно заметно увеличивает и общую прочность.

5.2.2. О МАСШТАБНОМ ФАКТОРЕ В ОБЛАСТИ ЖИДКОСТИ

Интересен вопрос: действует ли масштабный фактор прочности или вязкости выше точки стеклования Тст, то есть в области высоковязкой жидкости? Основные свойства вещества в окрестности Тст изменяются непрерывно, без скачков; поэтому естественно предположить, что и несколько выше температуры стеклования существует приблизительно такое же повышение прочности и вязкости у тонких нитей, как и хорошо изученное масштабное повышение прочности у тонких нитей твердого стекла около Тст.

О повышении вязкости при уменьшении толщины нити высоковязкой жидкости свидетельствует способность таких нитей к многократному растяжению, их высокая устойчивость при растяжении. При механической работе с высоковязкими жидкостями, при разделении двух "кусков" такой жидкости часто самопроизвольно образуется множество нитей. Если бы вязкость нити не зависела от ее толщины, то случайные колебания толщины нити быстро (экспоненциально) разрастались бы при растяжении; на более тонких участках то же самое общее натяжение нити дает более высокие удельные напряжения и, соответственно, более быстрое растяжение и дальнейшее утоньшение; это приводит к ускоренному росту удельных напряжений, к ускорению растяжения и т.д.

Если вязкость возрастает при уменьшении радиуса R нити быстрее, чем R-2, то на более тонких участках растяжение будет более медленным, и случайные неравномерности толщины нити будут самопроизвольно выравниваться; растягиваемые нити высоковязкой жидкости будут "абсолютно устойчивыми". Подобным образом ведут себя некоторые тонкие проволочки, но их упрочнение связано не только с масштабным фактором, но еще и с наклепом.

Если вязкость возрастает медленнее, чем R-2, то неравномерности толщины нити будут возрастать, но медленнее, чем при обычной постоянной вязкости. В действительности реализуются, видимо, оба последних случая, что и приводит к образованию множества достаточно устойчивых тонких нитей при работе с высоковязкими жидкостями, причем их радиус может приближаться к коллоидному параметру. Это свидетельствует, очевидно, о существовании "масштабного фактора вязкости" у жидкостей.