- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

4.3.7. Жидкий кристалл

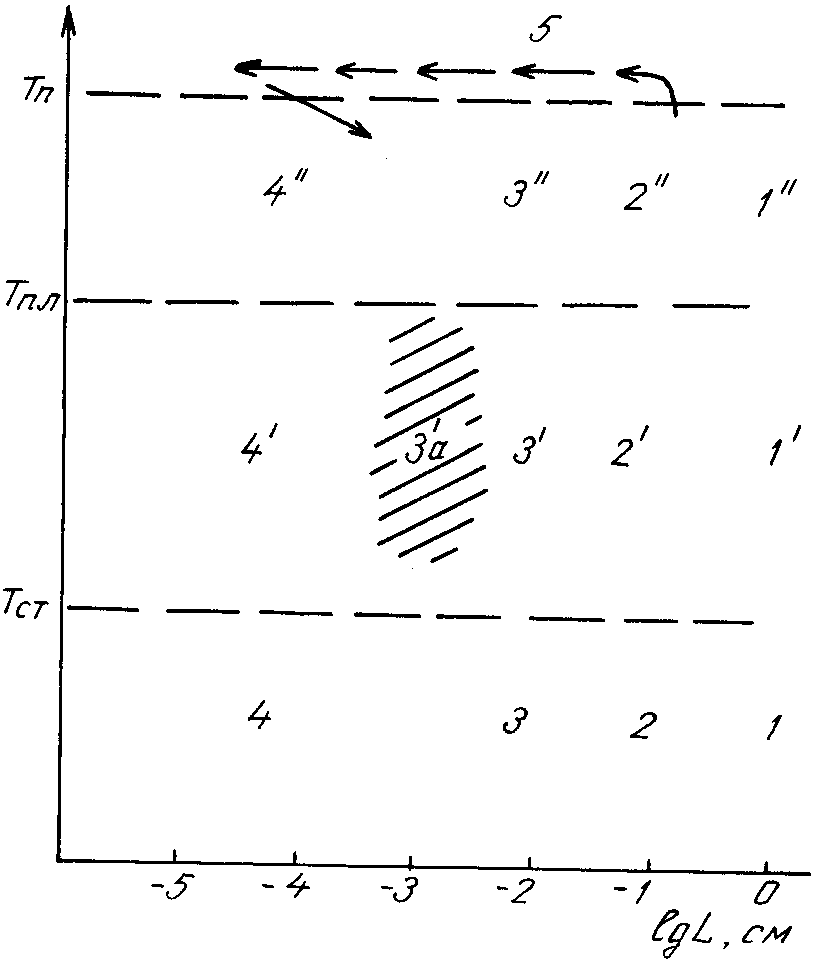

Рассмотрим диаграмму (рис. 4.11) в координатах температура-раз мер зерен, Т - L. Область 1, где размер зерен в кристаллическом состоянии имеет величину порядка 1 мм, 1 см и больше, соответствует монокристаллам. Рассмотрим переход в жидкое состояние, в область 1(2), без измельчения зерна; как отмечено выше, это достигается подгонкой монокристалла по размеру тигля, чтобы уменьшить течение при расплавлении; минимизацией случайных внешних механических воздействий, вибраций, полей, а также градиентов температуры, возбуждающих конвекцию, и др. В случае успеха мы получим жидкий "квазимонокристалл", из которого обратной кристаллизацией можно снова получить твердый монокристалл, подобный расплавленному.

Обсудим вопрос: какова природа этого жидкого "квазимонокристаллического" состояния 1(2) (см. рис 4.11)? Очевидно, это не что иное, как жидкий кристалл - так называют известные жидкие фазы с дальним порядком [109]. Такое жидкокристаллическое состояние можно, очевидно, получить почти у любого вещества, хотя во многих случаях такие состояния весьма неустойчивы, и для их сохранения требуются тщательные предосторожности. Подобные состояния получают, очевидно, при описанном процессе расплавления и обратной кристаллизации монокристалла с сохранением ориентации; это состояние реализуется в таких экспериментах между двумя твердыми состояниями.

Если в обсуждаемом "квазимонокристаллическом" жидком состоянии измельчать зерно, то мы получим, очевидно, крупнозернистую жидкость 2(2), затем мелкозернистую 3(2) и далее жидкость 4(2), которую можно назвать стеклоподобной по структуре. Применяя "термовременную обработку", то есть временный перегрев до состояния простой жидкости, можно, очевидно, получить еще "бесструктурную" реальную жидкость 5 практически без зернистой структуры. "Память" жидкости о внешних воздействиях основана, вероятно, на том, что эти воздействия обеспечивают переходы между подобными состояниями, например, через измельчение зерна.

4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

Если от твердых монокристаллов на диаграмме рис. 4.11 двигаться по горизонтали (при постоянной температуре) влево, к все более мелкому зерну, то дальний порядок в системе будет все более нарушаться увеличивающимся количеством межзеренных границ, и в конце концов мы придем, очевидно, к какому-то бесструктурному состоянию. Выше температуры стеклования Тст (то есть выше примерно Тпл/2) такое все большее измельчение зерна должно привести в пределе в область жидкости 4(1) с повышенной вязкостью (см. рис. 4.11). Для сталей это температуры, превышающие Тст 600 0С, для алюминиевых сплавов - температуры выше 200 oС; в случае легкоплавких металлов в эту область попадают комнатные температуры. Ниже Тст аналогичный процесс измельчения зерна поликристалла приведет нас, очевидно, в область стекла 4.

Рис. 4.11. Диаграмма Т - L . Состояния вещества в зависимости от размера зерна и температуры. Стрелками показана траектория термовременной обработки металла

В традиционной теории радиус дальнодействия связей и, соответственно, толщина поверхностных слоев зерен имеют величину порядка нанометра (или порядка диаметра атома). Следовательно, чтобы приблизиться к свойствам жидкости выше Тпл/2 или стекла ниже Тпл/2, требуется чрезвычайно глубокое измельчение зерна до нанометров; это практически недостижимо, поэтому такое приближение к свойствам жидкости или стекла нереально и обычно не обсуждается. В предлагаемой модели жесткость структуры поддерживается стабилизирующими её эффектами с радиусом дальнодействия R порядка коллоидного параметра L, R L 10 мкм, что на 3 - 4 порядка больше по сравнению с традиционной моделью. Поэтому приближение свойств поликристалла ксвойствам жидкости (выше Тпл/2) должно наступить уже при реальном измельчении, при L 10 мкм. В этой области поликристалл перейдет, очевидно, в какое-то особое состояние.

Этим особым состоянием является, по нашему мнению, известное состояние сверхпластичности [152]; его наблюдают обычно у легкоплавких сплавов при комнатных температурах, что соответствует условию Т > Тпл/2. Явление сверхпластичности состоит, в частности, в том, что при достаточном измельчении зерна (L 101 мкм) сплав приобретает способность претерпевать без разрушения очень большую степень деформации, которая многократно превышает обычные значения; предел текучести при этом оказывается намного ниже обычного. По обоим параметрам материал как бы приближается к жидкости. При растяжении образца сверхпластичного металла сопротивление материала деформации часто уменьшалось настолько, что не поддавалось измерению, выходило за пределы возможностей установки; удлинение оказывается в 10-100 раз больше обычного [152]. Очень большое удлинение и малое сопротивление свидетельствуют о том, что по ходу растяжения образца успевают пройти процессы релаксации напряжений, "залечивания" возникающих дефектов структуры и, возможно, процессы рекристаллизации. Дефекты не накапливаются по ходу деформации. На межзеренных границах металл приближается , очевидно, к жидкостному поведению.

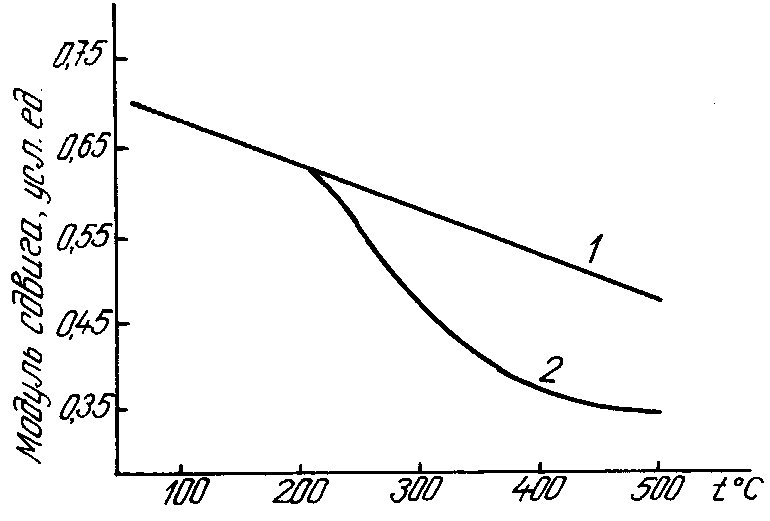

"Размягчение" вещества около межзеренных границ при повышенных температурах Т > Тст фиксируется и другими методами. В частности, модуль сдвига поликристалла здесь становится значительно меньше, чем у монокристалла [153] ( рис 4.12). Это уменьшение зависит от частоты применяемых колебаний и содержит, следовательно, кинетическую компоненту. Ряд исследований свидетельствуют о том что "жидкостными" являются поверхностные слои льда. Этим объясняют аномально низкий коэффициент трения на границе металл-лед [154]. Жидкостное поведение дают частицы дисперсных и ультрадисперсных металлических порошков, которые не только интенсивно спекаются, но даже сливаются как капельки, иногда даже при комнатных температурах [118].

Рис. 4.12. Зависимость модуля сдвига алюминиевого сплава от температуры для монокристаллического (1) и поликристаллического (2) образцов [153]

При пониженных температурах Т<Тст измельчение зерна поликристалла должно приближать его свойства уже не к характеристикам жидкости, но к свойствам стекла. Действительно, с приближением размера зерна к величине коллоидного параметра L 10 мкм прочность поликристалла повышается и приближается к прочности стекла. Это широко известное явление называется "дисперсионное упрочнение"; измельчение зерна для повышения прочности и пластичности - одна из важных задач в металлургии.

Если от состояния дисперсно-упрочненного, (то есть очень мелкозернистого) поликристалла еще несколько измельчить зерно, то система окажется в состоянии стекла 4 (см. рис. 4.11); такое же небольшое дополнительное измельчение зерна от состояния сверхпластичности приведет систему в область жидкости. Обычно это остается неосознанным; не обсуждается тот факт, что дисперсно-упрочненный и сверхпластичный материал находятся в пограничном, предельном состоянии, на границе области соответственно стекла и жидкости.