- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

В многофазных и, в частности, в эвтектических расплавах можно с тем же основанием предполагать, что при расплавлении сохраняется зернистая структура твердой эвтектики; расплав представляет собою смесь жидких (или студнеобразных) зерен чистых компонентов. Разрушение зернистой структуры при критической температуре Ткр или при температуре перехода к простой жидкости Тп в этом случае сопровождается не только структурными, но ещё и концентрационными эффектами; вместо жидкости, состоящей из зёрен почти чистых компонентов, получается гомогенный эвтектический раствор. Поэтому естественно объясняется тот факт, что эффект ветвления политерм в таких системах выражен более явно, а расхождение ветвей нагрева АВ и охлаждения ДЕ (см. рис. 4.7) обычно увеличено по сравнению с однофазными системами. Есть мнение , что у чистых веществ это ветвление вообще отсутствует, и, следовательно, концентрационный эффект является основным или единственным.

Ещё В.И.Данилов показал, что эвтектические расплавы Pb - Bi, Sn - Bi, Sn - Pb и Sn - Zn рассеивают рентгеновское излучение так, как должна рассеивать смесь микрообластей почти чистых компонентов [127]. Качественно такие же результаты дают и многие современные исследования структуры таких расплавов, в том числе электронно- и нейтронографические. Иногда выявляется структура гомогенного раствора; такая структура должна получаться на кривой ДЕ охлаждения после перегрева расплава и разрушения микрогруппировок.

Убедительные доказательства концентрационной микронеоднородности или микрорасслоения таких расплавов дают опыты по их центрифугированию. Бунин еще в 1946 г. центрифугировал расплавы Sn -Bi и получил разность концентраций висмута в 10% в начале и конце пробирки. Многократно центрифугировали чугуны и констатировали в них существование кластеров или скоплений атомов углерода размером порядка l -10 нм. К настоящему времени накоплено много таких данных по различным системам. Отмечены и случаи, когда перепад концентраций возникал даже под действием обычной силы тяжести.

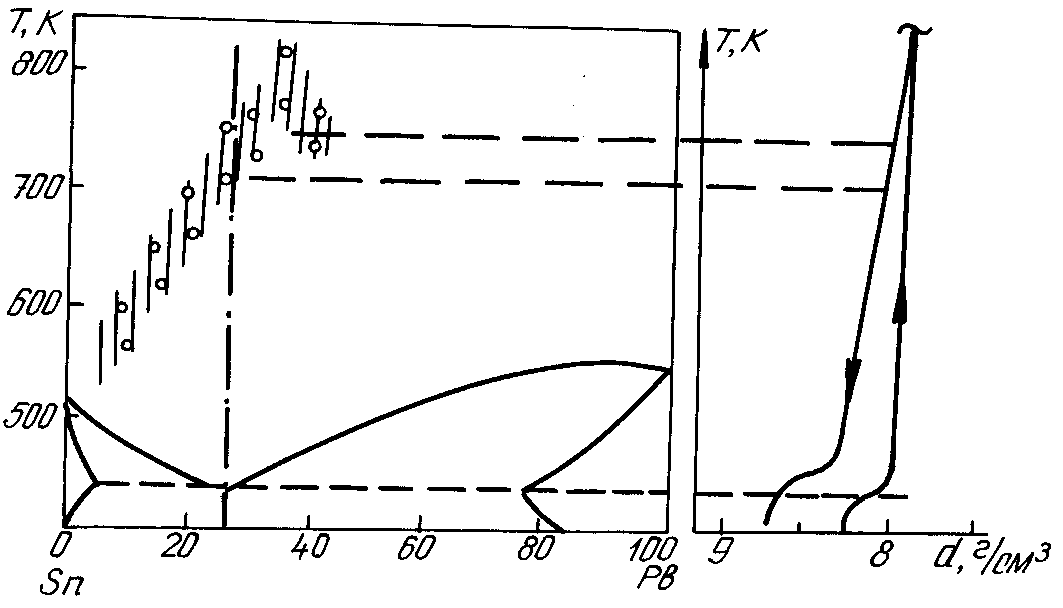

Жидкие зерна эвтектического расплава не смогут, очевидно, двигаться при центрифугировании как целое. Они могут многократно дробиться, и интенсивное центрифугирование с вибрацией может дать почти полную гомогенизацию как ультразвуковая обработка. Получаемые данные о размерах группировок не соответствуют размерам зерен. На рис. 4.9. представлен пример данных по таким явлениям в эвтектиках; обширный новый материал получен -спектроскопией [132]. Судя по величине вязкости, температуры гомогенизации расплавов (штриховка) соответствуют, вероятно, переходу в состояние простой жидкости. Выше на дифрактограммах расплава уже нет признаков микрорасслоения.

Рис.4.9. Пример Ветвления политерм в эвтектических расплавах [132]

4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

Слабые поля (например, магнитное, электрическое, поле ультразвукового воздействия), согласно традиционным представлениям, не должны заметно влиять на вязкость и другие кинетические свойства жидкости. Если энергия поля в расчете на атом на несколько порядков меньше тепловой энергии kT, то оно не окажет заметного воздействия на элементарные акты процессов переноса. Очевидно, такие поля действительно не влияют на вязкость газов и простых жидкостей. Но в зернистых структурах внешние поля могут влиять на перемещения границ зерен, подобно тому, как слабое магнитное поле влияет на изменения границ доменов в ферромагнетике. Ультразвук (и даже обычное перемешивание) может измельчать зерно в расплаве, что проявляется при кристаллизации; если вязкое течение связано с перемещением границ зерен, то оно облегчается действием ультразвука, увеличивающего протяженность границ, и т.д.

При ультразвуковой обработке расплава происходит, очевидно, измельчение или разрушение, а также деформация зерен жидкости. Твердый металл получается более мелкозернистым, если расплав был "озвучен" перед кристаллизацией. "Озвученный" расплав по своим свойствам приближается к перегретому. В [132] отмечено резкое ускорение концентрационной релаксации (гомогенизации) эвтектического расплава под воздействием ультразвука. В "озвученной" жидкой эвтектике студнеобразные зерна чистых компонентов, наследованные от твердой эвтектики, видимо, разрушаются за несколько минут и образуется однородный расплав. Воздействие ультразвуком - распространенный прием в металлургической практике при многих затруднениях, обеспечивающий гомогенизацию, ускорение процессов, измельчение зерна и др.

Неоднократно отмечалось изменение вязкости расплава под действием ультразвука, как во время озвучивания, так и после его. Так, в [147] отмечено понижение вязкости жидкого олова под действием ультразвука на 30%. Не представляется возможным корректно объяснить подобные эффекты в рамках традиционной молекулярной теории.

Волны ультразвуковых колебаний имеют большую длину (101 см или 108 атомных размеров) и малую амплитуду, например, 10-3 см; периодические сдвиговые деформации, которые испытывает каждый микрообъём жидкости при прохождении волн, весьма невелики, например, 10-4 . Энергия ультразвуковых воздействий, приходящаяся на атом, очень мала по сравнению с тепловой энергией kT. Трудно придумать механизм разрушения такими волнами объектов наноструктуры, например, микрокапелек эмульсии, взвешенных в ньютоновской среде, если их размер L 1 нм и они стянуты силами поверхностного натяжения с высоким лапласовским давлением, р = 2/r, например 100 атм. Ещё труднее представить разрушение такими волнами "квазимолекул" соединений типа FeSi. Эффекты ультразвуковых и механических воздействий следует, очевидно, связывать с изменением сравнительно крупномасштабной и непрочной зернистой структуры жидкости. Приблизительно так же действует даже и обычное механическое перемешивание расплава [132]. Подобное влияние оказывают и другие слабые поля. Так, в магнитном поле интенсивностью 1 кЭ при комнатной температуре полевая энергия магнитного момента оказывается на три-четыре порядка величины меньше тепловой энергии kT [148]. В работе [149] выявлено значительное, на десятки процентов, изменение вязкости основе железа под действием переменного магнитного поля. Влияние поля анизотропно.

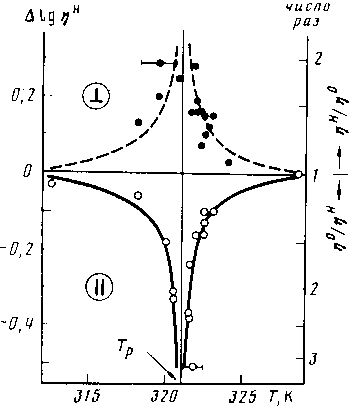

Рис. 4.10. Влияние магнитного поля (при варьируемой температуре) на вязкость стеклообразного селена при перпендикулярном и параллельном поле. Напряжённость - 240 Э, частота - 50 Гц [148]

В работе [148] зафиксировано изменение вязкости стеклообразного селена, достигавшее (2 - 3)-кратной величины, под действием магнитного поля напряженностью всего лишь 240 Э и промышленной частотой 50 герц; эффект дает острый максимум при температуре 321 К (рис. 4.9). Можно предполагать при этой температуре структурную перестройку расплава, которая приводит к уменьшению устойчивости структуры и ее зерен. Поле, параллельное направлению вдавливания, давало понижение вязкости, а перпендикулярное - повышение.

С этих позиций интересны также данные о влиянии магнитных полей на кинетику химических реакций [150].