- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

Резюмируя содержание данного параграфа, можем заключить, что и здесь, в теории турбулизации, окажется, очевидно, плодотворным и результативным анализ с позиций предлагаемой молекулярной модели по принятой в этой книге схеме или "алгоритму". Как и в других вопросах, выявляются те искажения и деформации представлений, к которым при-водит наша чрезмерная вера в традиционную теорию, в данном случае - в

представление о простой ньютоновской жидкости.

Выявляется разрыв, а практически противоречие между теорией и экспериментом, которое здесь не доходит, как в предыдущих разделах, до столкновений экспериментаторов с теоретиками. Основной опытный факт - турбулентность больших потоков - здесь слишком очевиден, чтобы можно было "не признать" его с позиций теории; поэтому противоречие теории и опыта обычно сглаживается теми или иными объяснениями. Как и выше, противоречие объясняется несовершенством математического аппарата. Выявляется математизация теории, вера в то, что более совершенная математика даст описание реальной турбулизации, и что не потребуется изменять физические основы теории, учитывать неньютоновские квазикристаллические сопротивление течению, что "у нас нет причин думать, что в этом уравнении мы потеряли какие-то слагаемые".

Между тем учет этих "потерянных" твердоподобных слагаемых в сопротивлении течению позволяет сразу же получить искомое усиление случайных возмущений, то есть генерацию турбулентных пульсаций в виде простейшего уравнения для затухающих и растущих колебаний. Механизм

генерации пульсаций при этом оказывается таким же, как в известных случаях биений при сухом трении и в возбуждении автоколебаний потоков.

Существование "застудневших" участков, перемещающихся и вращающихся как целое, дает естественное объяснение вихреобразования, которое не описывается традиционной теорией. Объясняется и ряд других особенностей, включая общеизвестные "популярные" примеры. Очевидно, анализ богатого экспериментального материала по турбулентным потокам с этих позиций может быть успешным и плодотворным.

Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

Одно из главных отличий предлагаемой модели от традиционной состоит в том, что в предлагаемой модели эффекты, стабилизирующие структуру, считаются дально-действующими (R 1мкм), а в традиционной модели - короткодействующими (R 1нм).

Если в традиционной модели возможны лишь наноструктуры, то в предлагаемой - примерно в 1000 раз более крупные микроструктуры, блоки, зерна жидкости и др. Существование зерен с дальним порядком доказывается уже тем, что узкий луч электронного микроскопа диаметром менее микрона дает дифракционную картину рассеяния как от одного зерна поликристалла или как от правильного микрокристаллика с дальним порядком. Далее, зерна удается непосредственно наблюдать, в частности, на растровой фотографии свежеобразованной поверхности жидкого галлия [29]. Зернистая "поликристаллическая" структура жидкости приводит к ряду важных следствий, которые и рассматриваются в данной главе.

Обсудим простейший, казалось бы, вопрос: почему плавление точечное, тогда как химические реакции "размыты"? Другими словами: почему переход от кристалла к жидкости происходит при фиксированной температуре, тогда как смещение равновесия

химической реакции от преобладания исходных веществ до преобладания продуктов занимает широкий интервал температур ? Так, для реакции C+CO2 = 2CO 1 % продуктов в газе (СО) появляется при 780 К, 50% - около 1000 К, и 99% продуктов (СО) при 1240 К. Можно считать, что "интервал размытия" реакции по температуре составляет Т=1240 - 780 = 460 К (от 1% продуктов до 99%). Отметим, что упомянутую реакцию C+СO2= 2CO можно провести и как точечный процесс, если перейти к условиям постоянного давления. Испарение жидкости также может идти как размытый переход в закрытом сосуде ( при V=const), но может протекать как точечный переход при постоянном давлении.Чтобы не рассматривать подобные усложнения, можно ограничиться анализом перестроек структуры лишь в конденсированной фазе при незначительном влиянии внешних полей и давления. Имеется достаточно много опытных данных как о величине интервала размытия плавления Тпл , так и о скорости нарастания концентрации Сж "жидкостных" частиц (или ячеек структуры) с приближением к точке плавления (рис. 4.1, 4.2)( Конечно, здесь рассматривается не кинетическая, а термодинамическая, равновесная размытость перехода, когда к каждой точке кривой Сж-Т можно подойти с двух сторон при достаточном времени выдержки.).

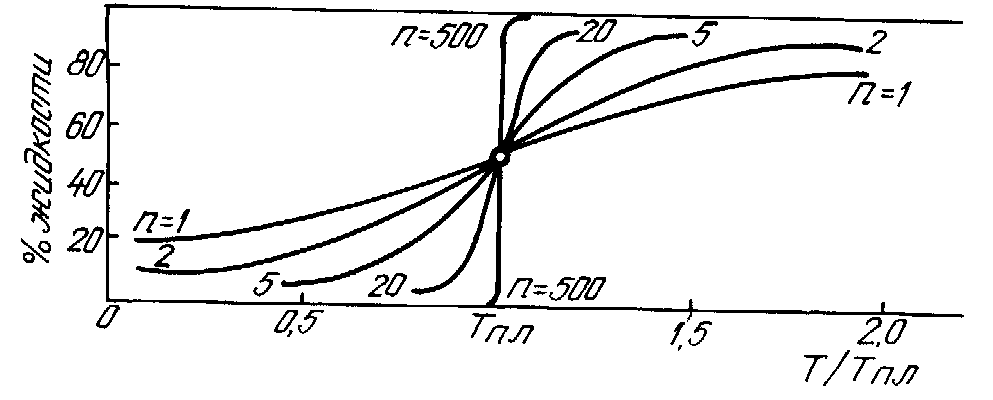

Рис. 4.1. Схема к определению размытости плавления по температуре. Показаны политермы доли "жидкостных" ячеек (частиц), полученные в предположении, что атомы переходят с "кристаллических" позиций на "жидкостные" группами по 1, 2, 5, 20 и 500 частиц. Реальный интервал размытия плавления ΔТпл соответствует переходу группами по 105 атомов

Интервал Т обычно имеет величину порядка 10-1-101 К [38]. Обычно считается, что обсуждаемая размытость перехода обусловлена либо влиянием примесей, либо каких-то дефектов решетки; предполагается, что чистое кристаллическое вещество с бездефектной решеткой дало бы "абсолютно точечный" переход с нулевым интервалом размытия, Т= 0. Если у реакции есть неизвестный стехиометрический коэффициент n (например, nC+nCO2= 2nCO) , то его можно определить (и действительно определяют) по температурной зависимости концентраций или по величине интервала Т; с увеличением коэффициента n интервал размытия Т становится более узким (см. рис.4.1):

n = RT2*[ dln(C2co/Cco2)/dT]/H (4.1)

Аналогично можно определить и "стехиометрический коэффициент" плавления, то есть число атомов, участвующих в элементарном акте, по величине Т или по кривой Сж- Т. Получается n = (104 - 105). Отметим, что это термодинамическое определение n, не связанное с какими-либо модельными представлениями. Мы получили интересный результат: плавление в 105 раз менее размыто по температуре, чем эквивалентная химическая реакция. Интервал размытия плавления часто примерно такой же, как у реакции со стехио-метрическая же, как и у химической реакции. Если же переход идёт большими группами, например, по 105 частиц, то энергия флюктуаций kT мала по сравнению с энергией U превращения группы (U 105kT), и разброс температур перехода отдельных групп мал ( 10-1 К). Строго точечный переход (Т = 0) получится лишь в том случае, если все атомы совершают переход одним элементарным актом.

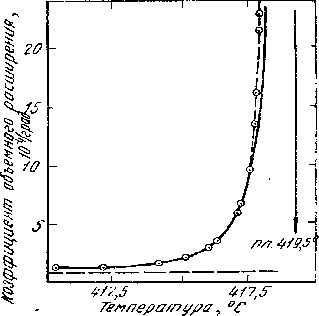

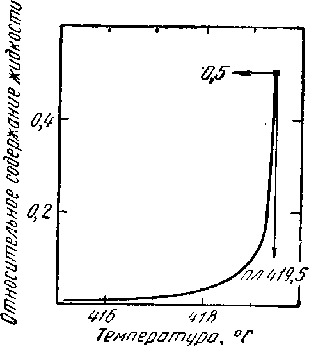

Рис. 4.2. Нарастание доли жидкости (а) и коэффициента объёмного расширения цинка (б) с приближением к температуре плавления Тпл= 419,5 oС [30]

ческими коэффициентами порядка 105, в элементарном акте которой участвуют 105 частиц. "Квант плавления" составляет, видимо, в данном случае 105 атомов. Для того, чтобы в молекулярной модели атомы переходили из одной структуры в другую группами по 105 частиц и более, нужно, во-первых, ввести в модель достаточно дальнодействующие эффекты, сцепляющие такие группы с линейным размером (10-6 - 10-4) см; для этого подходит потенциал (2.1) при радиусе дальнодействия R L 1 мкм. Во-вторых, нужно, чтобы "кванты" по 105 частиц как-то отделялись друг от друга; однако в реальных кристаллах, даже в наиболее совершенных монокристаллах, имеются готовые блоки [28], обычно с небольшой разориентацией решёток порядка 10, разделённые цепочками краевых дислокаций.

Полученные значения интервалов размытия можно пояснить следующим образом. Если атомы переходят из "кристаллических" позиций на "жидкостные" индивидуально, поодиночке, то энергия флюктуаций kT значительна по сравнению с энергией перехода, U kT, и получится большой флюктуационный разброс температур переходов отдельных атомов около среднего значения Тпл.

Интервал размытия Т будет по порядку величины таким же, как и сама температура плавления, Т Тпл (см. рис.4.1, кривая 1). Размытость плавления будет такая же, как у химической реакции. Если же переход идёт большими группами, например, по 105 частиц, то энергия флюктуаций kT мала по сравнению с энергией U превращения группы (U 105 kT), и разброс температур перехода отдельных групп мал (10-1K). Строго точечный переход (T = 0) получится лишь в том случае, если все атомы совершают переход одним элементарным актом.