- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

Выше рассмотрена генерация или усиление колебаний скорости течения в данной плоскости; рассматривается неравномерность течения по времени. Однако при твёрдоподобном сопротивлении будет возбуждаться и неравномерность в распределении течения по параллельным плоскостям, в которых оно развивается (то есть по плоскостям, параллельным вектору скорости сдвига). При твёрдоподобном сопротивлении, когда f = kV + c, k < 0 , течение будет концентрироваться в некоторых плоскостях. Если даже исходное распределение течения по плоскостям близко к равномерному, в той плоскости, где оно оказалось несколько быстрее, сопротивление f будет меньше, что даст ускорение течения и дальнейшее уменьшение сопротивления, дальнейший рост V и уменьшение f и т. д. При линейной зависимости f от v получится экспоненциальное ускорение течения в этой плоскости, то есть самоускоряющееся нарастание неравномерности течения.

Подобные процессы действительно наблюдаются в твёрдых телах, особенно при деформации монокристаллов, когда им не мешают межзёреные границы. Так, при медленном растяжении монокристалла цинка всё течение сосредоточивается в одной или нескольких плоскостях скольжения; вся деформация идёт через "соскальзывания" и "защёлкивания" скольжения в какой-то плоскости, часто с характерным звуком, с потрескиванием [12]. Отметим, что физической причиной уменьшения сопротивления f с ускорением течения, с ростом V, является ослабление в результате течения тех структур, которые поддерживают жесткость сетки или решетки, прочность и вязкость. Неограниченное развитие такого процеса привело бы к разрушению образца ( кристалла или жидкости ) по рассматриваемому сечению. Однако обычно в кристалле разупрочнение деформацией сменяется упрочнением, "наклёпом" и течение в плоскости " защёлкивается". В жидкости прекращение быстрого течения, сконцентрированного в определённой плоскости или на "поверхности тангенциального разрыва", может идти по механизму " разбалтывания" этой плоскости, самопроизвольного роста возмущения или "ряби" на такой плоскости [134].

В монокристаллах плоскости скольжения, в которых сосредоточена почти вся деформация, выявляются металлографически или видны визуально. У вязких жидкостей также видны после перемешивания подобные полосы скольжения. Так, в охлаждённом глицерине (например, при температуре t = -20 oC, ~10 Па*с) после перемешивания в течение нескольких минут видны подобные более светлые полосы, по которым прошла наибольшая деформация сдвига.

3.6.6. Образование вихрей

Для идеальной жидкости справедлива теорема о сохранении ротора; вихри в ней не образуются. Они не образуются, согласно имеющимся аналитическим решениям, и в реальной жидкости (с ненулевой вязкостью) при обтекании шара, цилиндра, при плоскопараллельном течении и в других случаях при определенных условиях симметрии. Эксперимент подтверждает, что вихри не образуются и в соответствующих реальных потоках при малых Re, однако они появляются при увеличении Re, например, уже при Re = 30 в случае обтекания цилиндра, задолго до турбулизации потока. Появление вихрей часто является первым признаком несоответствия реального течения теоретическим решениям. Представление о неоднородности течения в реальной жидкости позволяет устранить и это противоречие теории и эксперимента.

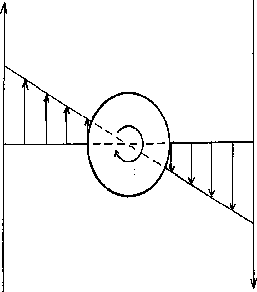

Действительно, если в жидкости имеется градиент горизонтальной скорости V по высоте h, то взвешенный в ней твёрдый шарик будет поворачиваться со скоростью dV/2dh из-за разности скоростей V = 2R*dV/dh на уровне верхнего ("h" велико) и нижнего полюсов шарика (рис. 3.28).

Рис. 3.28 Схема генерации вихря при существовании застудневших участков жидкости, перемещающихся и вращающихся как целое

Если в жидкости имеется взвесь таких шариков радиусом R или "застудневших" недеформируемых участков самой жидкости, и на них приходится доля 1 - массы, то в результате течения появляется момент вращения M, равный примерно:

M = 1/6(1-)R*dV/dh

на единицу массы жидкости. По интенсивности вихреобразования можно оценить размер R " застудневших " участков. Например, в опытах по обтеканию цилиндра в периодическом режиме за каждый период T, равный примерно 2R/V, от цилиндра отслаивается вихрь с моментом M порядка M ~10-2mVR, где m- масса жидкости в объёме цилиндра, V- скорость потока, R- радиус цилиндра, составляющий во многих экспериментах несколько сантиметров.Оценка даёт для размера R недеформируемых участков жидкости значение порядка 100 мкм. При медленном течении ( Re < 20 ) величины M и R незначительны. Рост вихрей, как и рост турбулентности с увеличением скорости V, соответствует увеличению масштаба неоднородности течения.

Вполне естественно, что гораздо большие, чем у воды, моменты сил M возникают при течении студней или растворов студнеобразующих полимеров, в которых застудневание и твёрдоподобные эффекты более явно выражены; в этих системах недеформируемые области велики и более устойчивы. Для таких жидкостей разработаны специальные методики измерения моментов M вращения сил, возникающих при сдвиге; вискозиметрия заменяется реометрией [32].

Таким образом, традиционные решения не отражают вихреобразования, как и генерацию пульсаций. Вихреобразование или появление моментов вращения M также объясняется при учёте неоднородности течения, при учете существования застудневших участков жидкости, которые перемещаются и поворачиваются при течении как целое.