- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

3.4.2. Огранка

До открытия рентгеновского анализа роль ведущего признака кристалла выполнял не дальний порядок, но огранка кристалла. Считается, что огранка обусловлена обычными химическими связями с радиусом дальнодействия R порядка нанометра, и, следовательно, изменения в огранке, вызванные малым размером микрокристаллика, следует ожидать в области размеров порядка 1 нм. В предлагаемой модели дальний порядок и огранка обусловлены дальнодействующими стабилизирующими структуру эффектами Fcт, для которых R L (100 - 101) мкм, поэтому изменения огранки можно ожидать при размерах, соответствующих коллоидному параметру L, примерно в 1000 раз больших, чем по традиционным взглядам. Действительно, уже при размерах около 30 мкм отмечается тенденция к "глобуляции" или сфероидизации кристалликов, то есть сдвиг их формы от правильно ограненной к эллипсоидальной или к сферической; этот факт отмечен еще в 30-е годы Даниловым В.И., а к настоящему времени вошел уже в обобщающие работы по минералогии [136].

C другой стороны, микрокапельки могут, вероятно, проявлять тенденцию к огранке, подобно наблюдаемым в [29] зернам жидкости. Если форма малых кристалликов сдвигается от огранённой к сферической, то форма малых капель при достаточной интенсивности Fcт может сдвигаться от сферической к огранённой. Обычно несферичны и микрокапельки в островковых пленках.

3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

-Все это надо проверять... перепроверять..

(Из обсуждения данных по дальнему порядку).

Структуру простой жидкости, как и её кинетические свойства, можно определить по формулам теории жёстких сфер или по результатам компьтерного моделирования с обычными сферически-симметричными потенциалами ( например, Леннард-Джонса, Морзе, осциллирующем и др. ).

Подобная структура получается также в случайных неупорядоченных шаровых упаковках, которые получают в лабораторных моделях из насыпанных шариков (модель Бернала и др.). В целом эту структуру, которую дают перечисленные аналитические методы, а также лабораторное и компьютерное моделирование, можно считать "идеальной", "стандартной" или исходной структурой простой жидкости, и от нее отсчитывать отклонения реальных структур.

Такая "идеальная" структура в основном определяется, как известно, межчастичным отталкиванием, "жёсткой сердцевиной" частиц. Радиальная функция распределения мало изменяется, если варьировать силы притяжения или вообще убрать их из программы компьютерного моделирования, или даже перейти к потенциалу жёстких сфер при сохранении плотности упаковки, или энтропии, давления отталкивания и др.

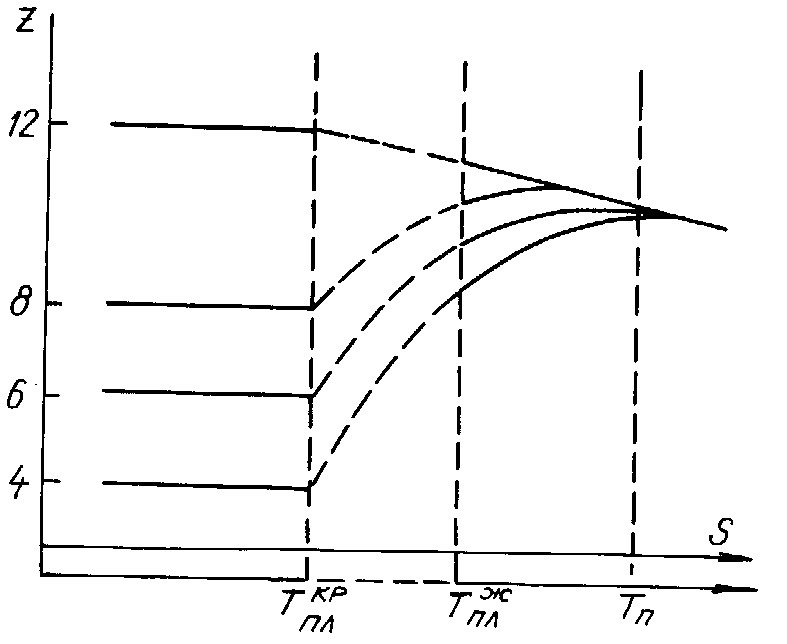

Физически обоснованные парные потенциалы в кристаллическом состоянии дают обычно лишь плотнейшие шаровые упаковки ГЦК и ГПУ с координационным числом 12 (без полиморфных превращений). Структуру простой жидкости при небольших перегревах над точкой плавления можно рассматривать как результат размытия плотнейшей шаровой упаковки; это неупорядоченная шаровая упаковка с координационным числом примерно 10-11. При дальнейшем пегреве до Т 1,5Тпл и дальнейшем размытии структуры координационное число Z в простой жидкости уменьшается с 10-11 до 8-9 (рис. 3.20, кривая 1). Отклонения от этой кривой 1 можно рассматривать как вклад иных компонент взаимодействия; в настоящее время, естественно, эти отклонения мы связываем обычно с проявлением направленности и ковалентности связи. В предлагаемой модели такие отклонения следует связывать с проявлением стабилизирующих структуру (или структурных) взаимодействий Fcт.

Рис.3.20. Схема изменения координационных чисел при плавлении и перегреве расплава. При температуре Тп перехода в состояние простой жидкости теряются особенности структур предплавления

Отклонения от структуры простой жидкости (или от жидкости жёстких сфер) удобно проследить по известной [125] схеме (см. рис. 3. 20), выражающей зависимость координационного числа Z от температуры для элементов с плотной (Z=12) и рыхлой (Z=4, 6, 8) упаковкой в твёрдом состоянии около точки плавления. Зависимость Z - T для элементов с "рыхлой" упаковкой при высоких температурах практически совпадает с "идеальной" зависимостью простой жидкости. Однако при определённом понижении температуры вместо естественного роста Z (в результате уплотнения структуры) наступает его понижение. Кривые Z - T отклоняются от линии простой жидкости и "направляются" соответственно к точкам Z=4, Z=6, Z=8. Здесь в жидкости уже проявляются, по выражению Данилова В.И. [127], те взаимодействия, которые при более низких температурах "скрепят" атомы в соответствующую кристаллическую решётку. На дифрактограммах и радиальной функции распределения жидкости здесь уже проявляются признаки максимумов, характерных для соответствующих кристаллических решёток. Структуру жидкости в этой области нередко описывают как размытую "рыхлую" решётку кристалла с Z=4, 6, 8 и др.

Сходство рентгенограмм органических жидкостей и кристаллов констатировал, как известно, ещё Г. Стюарт . Возникло представление о сиботаксисах, то есть о динамических группах молекул с некоторым ориентационным и позиционным упорядочением. Так как анализировали органические жидкости, то в духе традиционного подхода представлялось естественным объяснить появление сиботаксисов несферичностью молекул и направленностью связи. Однако В.И. Данилов констатировал затем сходство рентгенограмм жидкости и кристалла и для металлов [127]; к настоящему времени накоплено много таких данных, в том числе и для таких веществ, которым мы не можем приписать направленной связи или несферичность частиц. Если рассматривать более широкий круг взаимосвязанных явлений по изменению структуры и кинетических свойств в жидком и твёрдом состоянии, то недостаточность ссылок на направленность связи становится уже вполне очевидной. Так, мы не можем приписать направленность связи металлам со сферически-симметричными облаками внешних s-электронов или атомам благородных газов; между тем они проходят те же изменения структуры и затвердевают по тем же закономерностям, как и элементы с направленными p- и d-электронами; они также проходят превращения типа ОЦК-ГЦК и другие.

На примере хорошо изученных превращений в твёрдом состоянии видно, что действительные структуры и их перестройки значительно сложнее тех превращений, которые можно получить в модели с направленными связями. Так, у полония насчитывается шесть полиморфных модификаций, у многих соединений их больше 10. Имеются весьма сложные структуры с десятками атомов в элементарной ячейке. Если учесть политипические превращения, то число модификаций, сложность и размер элементарных ячеек ещё многократно возрастут [128]. В решётках политипических кристаллов период решетки d может достигать сотен и даже тысячи атомных диаметров (d ~1 мкм). Нет надежды адекватно объяснить такие факты на основе ковалентности и направленности обычных короткодействующих связей; для адекватного объяснения необходимы дальнодействия с радиусом порядка коллоидного параметра (d R L 1мкм).

Выявлены сложные закономерности и определённое единообразие в изменении кристаллической структуры элементов [104]. При низких температурах многие элементы образуют сложные решётки с низким координационным числом, которые объясняют обычно направленностью связи. Повышение температуры приводит к плотным ГЦК и ГПУ, характерным

для сферически - симметричных парных взаимодействий. Дальнейший нагрев приводит, однако, к решётке ОЦК, для объяснения которой снова приходится прибегать к направленным взаимодействиям [104]. Железо - единственный элемент , у которого решётка ОЦК реализуется ещё и перед структурой ГЦК (-железо). В аморфном и жидком состояниях проходят, вероятно подобные же превращения, но в более размытом виде; так, превращения в жидких силикатах повторяют переходы в кристаллическом кремнезёме. Такие перестройки структуры продолжаются, видимо, и после расплавления основного вещества (сеткообразователя), например SiO2 при 1710 oС. И в этой области выявляются особенности политерм и другие признаки превращений. По особенностям политерм выявляется значительно больше превращений , чем было известно в твёрдом состоянии.

Следует отметить, что число вновь обнаруживаемых структур (стабильных и метастабильных) и полиморфных превращений резко выросло в связи с освоением методов глубокого переохлаждения и стеклования металлов. Выявлены, в частности, очень необычные "квазикристаллы" без периодической структуры, хотя и с дальним порядком. Нет надежды объяснить все эти факты на основе той же ковалентности и направленности связи. Огромное разнообразие, "прихотливость", сложность кристаллических структур и переходов между ними не удается свести к влиянию направленных электронных облаков, вытянутых по координатным осям под прямыми углами друг к другу. Здесь, как и при объяснении кинетического затвердевания (глава 2), требуется введение более сложных и дальнодействующих эффектов.