- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

2.2. Обсуждение результатов моделирования

2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

Температурную зависимость коэффициентов вязкости, диффузии и др. удобно характеризовать безразмерными температурными коэффициентами dln/dlnT, dlnD/dlnT. Они равны также показателям m уравнений = o*T-m, D = Do*T-m и безразмерным значениям кажущихся величин энергий активации, mV = EV/RT, mD = ED/RT.

По данным моделирования обсуждаемые безразмерные температурные коэффициенты m получаются обычно не больше 1 - 2 и не превышают температурные коэффициенты газов или простых жидкостей. Так, из сопоставления данных компьютерных экспериментов N2 и N3 из табл.2.1 получается: m = -(ln2 /3 ) / (lnT2/T3) = 1,55 для вязкости; из N13 и N14 - m = 0,3 - в случае вязкости и m = 0,5 - для коэффициента диффузии. Сопоставляя эксперименты N17 и N18, получаем m = 0,8 в случае электропроводности. Таким образом, температурная зависимость кинетических свойств в традиционной модели и ниже точки плавления получается примерно столь же слабой, как в газах или простых жидкостях; температурные коэффициенты m не превышают двух. Для диффузии в разреженных газах, как известно, m = 1,5, D = Do*T1,5 [76]. У реальных твёрдых тел и стёкол температyрный коэффициент dln/dlnT достигает 50, 100 и больше [7].

Почти "газовая" температурная зависимость кинетических свойств показывает, что истинные энергии активации, или энергетические барьеры, преодолеваемые при соответствующих элементарных актах, невелики или практически равны нулю, движение частиц почти беспрепятственное или безактивационное. Кажущиеся энергии активации Е = RTdln/dlnT, в модели получаются, как и у газов, меньше 2RT.

Практически результат компьютерного эксперимента мало зависит от того, назначим ли мы температуру, приближающуюся к критической ( для аргона: Ткр 150 К, для железа: Ткр `4000 К, у воды: Tкр 650 К) или же зададим температуру, приближающуюся к абсолютному нулю, например, 5 К. У реальных веществ при уменьшении температуры от Т Ткр до Т 0,1Ткр происходят огромные изменения кинетических коэффициентов от значений плотного газа и простой жидкости до характеристик хрупкого твёрдого тела (например, на 20 порядков). В традиционной модели, как показывают компьютерные эксперименты, свойства мало изменяются даже при таком изменении температуры, от Т Ткр до Т 0; затвердевания не происходит; практически вплоть до абсолют-ного нуля в модели сохраняются свойства плотного газа.

Основным интервалом температур для наших целей является интервал затвердевания, лежащий между состояниями простой жидкости и твердого тела, от Тп до Тст. Однако, чтобы лучше представ-лять температурную зависимость кинетических свойств плотных систем, поставили компьютерные эксперименты, позволяющие систематически проследить температурную зависимость кинетических свойств во всей области плотных состояний от плотного газа выше критической температуры и перегретой простой жидкости до кристалла и стекла при пониженных температурах Т Тпл/4 и до области около абсолютного нуля. Моделировали вязкое течение, ионный электроперенос применительно к NaCl, а также упорядочение-кристаллизацию.

Результаты экспериментов приведены ниже:

для аргона

Состояние: |

Пл.газ |

Жидкость |

Стекло |

Кристалл |

Стекло |

Кристалл |

Температура: |

Т>Ткр |

Т > Тпл |

Т=Тпл/4 |

Т = Тпл/4 |

Т 0 |

Т 0 |

*103, Па*c |

2,1 |

4,2 |

32 |

46 |

21 |

33 |

D*105, cм2/с |

9,7 |

3,9 |

0,7 |

0,5 |

0,6 |

0,4 |

tr *1011, c |

0,4 |

0,9 |

8,2 |

16 |

7,6 |

14 |

для хлорида натрия

*103, Па*c |

4,2 |

11 |

68 |

85 |

42 |

56 |

D*105, cм2/с |

9,8 |

3,2 |

0,7 |

0,3 |

0,5 |

0,2 |

tr *1011, c |

0,2 |

0,5 |

6,9 |

9,8 |

2,1 |

4,2 |

*10, ом-1см-1 |

17 |

8,2 |

1,2 |

1,0 |

1,9 |

1,6 |

Эти данные подтверждают, что в компьютерной модели кинетические свойства "вещества" мало зависят от того, какую мы задаём температуру: или же температуру закритического плотного газа, перегретой простой жидкости, твердого тела или даже температуру около абсолютного нуля. У реальных веществ со вступлением в интервал затвердевания при Т = Тп начинается область интенсивного изменения кинетических свойств, которое достигает 20 порядков величины и более; около температуры Тпл/4 подвижность атомов становится столь малой, что величины коэффициентов диффузии, вякости, электропроводности и других выходят за пределы измерения. Время релаксации механических напряжений, упорядочения-кристаллизации и других атомарных процессов достигает года и более, а при дальнейшем понижении температуры такие процессы практически вообще не идут. В компьютерной модели отсутствует такое большое изменение подвижности атомов, соответствующее затвердеванию (на 10 - 20 порядков величины и более). Процессы релаксации напряжений, упорядочения-кристаллизации и другие при всех температурах, вплоть до Т 0, протекают за время компьютерного эксперимента, то есть за время, по порядку величины соответствующее нескольким периодам атомных колебаний (R10-11 с).

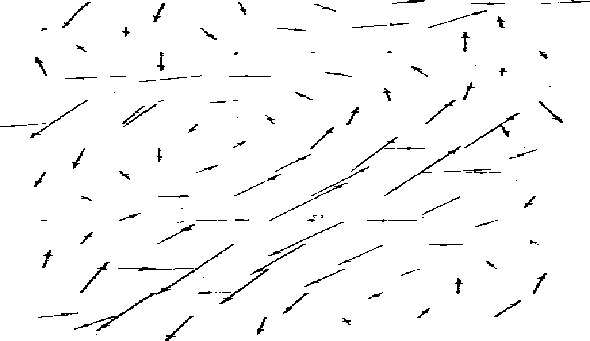

Рис. 2.5 Схема смещений частиц при релаксации напряжений. Смещения увеличены в три раза