- •Глава 1. (введение). “кризис” кинетической теории. Необходимое изменение традиционной молекулярной модели. История и состояние вопроса

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Отсутствие затвердевания в традиционной модели. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •Глава 3. Квазикристаллические свойства жидкостей.

- •1.1.1. В традиционной модели нет затвердевания

- •1.1.3. Затвердевание как следствие нарастания атомарных квантовых эффектов

- •1.1.5. История вопроса об отсутствии затвердевания

- •1.1.6. Соотношение теории и опыта. Психологические аспекты

- •1.1.7. Общая физическая причина обсуждаемых дискуссий

- •1.1.8. Квазикристаллические свойства жидкости

- •1.2. Феноменологическое описание свойств жидкости и твердого тела, представление о их противоположности.

- •1.2.1. Прочность и дальний порядок

- •1.2.2. Формирование традиционной молекулярной модели жидкости и затвердевания

- •1.2.3. Успехи кинетической теории на основе традиционной модели

- •1.2.4. Современный вид традиционной модели

- •1.2.5. Аналитические оценки кинетических свойств

- •1.2.6.Выявление неадекватности модели. Анализ прочности на атомарном уровне

- •1.2.7.Структурный подход к плавлению

- •1.2.8. Энергии активации

- •1.2.9. Нарастание трудностей в истолковании фазовых переходов

- •1.2.10. Признаки застоя в молекулярной теории кинетических свойств

- •1.3. Заключение

- •1.3.1. Мировоззренческий характер традиционных взглядов. Влияние философии

- •Традиционная модель и философия

- •Традиционная модель и философия

- •Кризисы в разных областях исследования

- •1.3.2. О химической форме движения материи

- •1.3.3. Ориентировочные оценки и строгие методы. Математизация исследований

- •1.3.4.Математизация исследований. Вытеснение

- •1.3.5. Приближённые оценки

- •1.4. Заключение к главе 1

- •Глава 2. Компьютерное моделирование затвердевания. Характер эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.1 Прямое моделирование процессов переноса. Отсутствие затвердевания в традиционной модели

- •2.1.1.Затвердевание как скачок кинетических свойств

- •2.1.2. Прямое компьютерное моделирование вязкого или пластического течения и ионного электропереноса

- •2.1.3. Течение в модели при температурах около абсолютного нуля

- •2.1.4. Релаксация механических напряжений. Деформация постоянной силой

- •2.2. Обсуждение результатов моделирования

- •2.2.1.Температурная зависимость кинетических свойств

- •2.2.2. Влияние вида парного потенциала

- •2.2.3. Молекулярный механизм пластической деформации или вязкого течения

- •2.2.4. Молекулярный механизм течения около абсолютного нуля

- •2.3. Кристаллизация. Устойчивость

- •2.3.1. Моделирование кристаллизации

- •2.3.2. Устойчивость решеток и сеток

- •2.3.3. Определение мягких мод в компьютерном эксперименте

- •2.4. Состояние вопроса об отсутствии затвердевания

- •2.4.1. Литературные данные

- •2.4.2. Расхождение традиционной модели с действительностью по дальнему порядку и размытости фазовых переходов

- •2.5. Затвердевание как переход в квантовую область. Подбор потенциала для стабилизирующих структуру эффектов

- •2.5.1. Затвердевание приходится на температуры перехода из классической области в квантовую

- •2.5.2. Подобие затвердевания и перехода к сверхтекучести

- •2.5.3. Диаграммы состояния других веществ в области около абсолютного нуля

- •2.5.4. Подбор поправки к потенциалу для выражения эффектов, стабилизирующих структуру

- •2.5.5. Влияние направленности и ковалентности связи

- •2.5.6. Другие свойства твердых тел, не объясняющиеся в рамках традиционной модели

- •2.6. Заключение к гЛаве 2. Состояние вопроса

- •Глава 3. Квазикристалличекие свойства жидкостей

- •3.1. Традиционная модель и квазикристаллические свойства. Состояние вопроса

- •3.1.1. Введение

- •3.2. Модуль сдвига и предел прочности жидкости

- •3.2.1. Экспериментальная часть

- •3.2.2. Обсуждение результатов. Состояние вопроса

- •3.2.3. Последействие

- •3.3. Особенности на политермах и структурные перестройки в жидкости

- •3.3.1. Превращение в жидком железе около 1640 oС

- •3.3.2. Превращения в силикатных расплавах

- •3.3.3. Политермы вязкости воды

- •3.3.4. Дифференциальные координаты

- •3.4. О дальнем порядке в жидкости

- •3.4.1. Экспериментальные данные

- •3.4.2. Огранка

- •3.4.3. Сопоставление с традиционным подходом. Состояние вопроса

- •3.5. Осцилляции

- •3. 6. Квазикристаллические свойства жидкости и генерация турбулентных пульсаций в гидродинамическом потоке. Состояние вопроса

- •3.6.1. Введение

- •3.6.2. История вопроса (по работам [12, 53, 133, 134])

- •3.6.3. Механизм генерации пульсаций в потоке при твердоподобном сопротивлении течению

- •3.6.4. Сопоставление с известными примерами генерации колебаний.

- •3.6.5. Концентрация течения в отдельных плоскостях

- •3.6.6. Образование вихрей

- •3.6.7. Объемная и поверхностная турбулизация

- •3.6.8. Резюме к параграфу 3.6

- •Глава 4. Зернистая, или блоковая, структура реальной жидкости

- •4.1. Блоки и размытость фазовых переходов

- •4.1.1. Температурный интервал размытия т переходов

- •4.1.2. Экспериментальные данные [28, 30]

- •4.1.3. Оценка величины "кванта превращения" при других переходах

- •4.1.4. Размытость "концентрационных фазовых переходов"

- •4.1.5. "Надмолекулярный" характер соединений в твердом теле

- •4.1.6. Устойчивость соединений. Выделение химического и структурного слагаемых в энергии взаимодействия

- •4.2. Неоднородность течения реальной жидкости. Зернистая структура и соотношение коэффициентов вязкости и диффузии

- •4.2.1. Неоднородность течения

- •4.2.2. Оценка размеров "блоков течения" в жидкости

- •4.3. Наследование зернистой структуры при плавлении и кристаллизации

- •4.3.1."Наследственность"

- •4.3.2. Потоковая обработка

- •4.3.3. Термовременная обработка жидкого металла (тво) [24, 25]

- •4.3.4. Зародышеобразование и кинетика кристаллизации

- •4.3.5. Микронеоднородность эвтектических расплавов

- •4.3.6. Влияние слабых полей. Ультразвуковая обработка

- •4.3.7. Жидкий кристалл

- •4.3.8. Зависимость свойств поликристалла от размера зерна. Сверхпластичность. Дисперсионное упрочнение

- •4.4.9. Микрокристаллитная и коллоидная модель стекла

- •4.3.10. Состояние вопроса

- •4.4. Заключение к главе 4

- •Глава 5. Структурные дальнодействия и поверхностные явления

- •5.1. Дальнодействия в пленках и коллоидах

- •5.1.1. Дальнодействия в модели

- •5.1.2. Опытные данные по пленкам

- •5.1.3. Вязкие коллоиды и гели

- •5.1.4. Обсуждение опытных данных. Состояние вопроса

- •5.2. Дальнодействия в твердом состоянии

- •5.2.1. Масштабный фактор прочности

- •5.2.3. Дисперсионное упрочнение

- •5.2.4. О морфологии включений, фаз эвтектики, растущих кристаллов

- •5.2.5. Эффект ребиндера

- •5.2.6. Ориентирующие взаимодействия кристаллов

- •5.3. Выделение вклада дальнодействий в поверхностном натяжении

- •5.3.1. Дальнодействия, толстые пленки и их вклад в поверхностное натяжение

- •5.3.2. Термодинамические функции взаимодействия

- •5.3.3. Энтропия взаимодействия и оценки плотности упаковки, степени квантовости

- •5.3.4. Модель разорванных связей

- •5. 3. 5. Электронные теории поверхностного натяжения

- •5. 3. 6. Уточнение формулы для поверхностного натяжения чистых жидкостей

- •5.3.7.Поверхностное натяжение растворов

- •5.3.8.Аномально высокая поверхностная активность

- •5.3.9. Межфазное натяжение

- •5.3.10.Выделение вклада структурных дальнодействий и толстых пленок в поверхностное натяжение. Граница кристалл-жидкость в однокомпонентной системе

- •5.3.11. Граница кристалл-газ. Межзеренные границы

- •5.3.12. Зависимость температуры кристаллизации от размера капельки

- •5.3.13. Решетка и огранка малых частиц

- •5.4. Спекание и смачивание. Роль структурных дальнодействий и толстых пленок

- •5.4.1. Кинетический акт в традиционной модели

- •5.4.2. Кинетический акт спекания и смачивания в предлагаемой модели. Трение

- •5.4.3. Опытные данные по скорости самого акта спекания (кинетического звена)

- •5.4.4. Кинетическое сопротивление растеканию

- •5.4.5. Транспортное сопротивление спеканию и смачиванию.

- •5.5. Поверхностные свойства и дальнодействующие структурные

- •Глава 6. Корреляция параметров затвердевания и стабильности структуры с приведенной температурой и с мерой квантовости.

- •6.2.Превращения в начале и конце интервала затвердевания.

- •6.2.1. Начало интервала затвердевания или переход от состояния простой жидкости к состоянию реальной (затвердевающей) жидкости.

- •6.2.2. Конец интервала затвердевания.

- •6.2.3. "Точка стеклования" кристаллических веществ.

- •6.3.Общая сxема изменения кинетических свойств.

- •6.3.1. Общая схема изменения кинетических свойств при стекловании и кристаллизации.

- •6.3.2. Общий вид и истолкование политерм вязкости. Состояние вопроса.

- •6.3.3. Описание затвердевания в терминах вязкости и прочности. O качественном различии жидкости и твердого тела.

- •6.3.4. Тепловой эффект, сопровождающий повышение вязкости.

- •6.3.5. Химические классы жидкостей и стадии затвердевания.

- •6.4. Влияние атомарных квантовых эффектов.

- •6.4.1. Затвердевание и “степень квантовости”.

- •6. 4. 2. Влияние квантового параметра на tемпературу плавления.

- •6.5. Аналогичные закономерности для скорости химических реакций.

- •6.5.1. Подобие закономерностей для стабильности межмолекулярной и внутримолекулярной структуры. Постановка вопроса.

- •6.5.2. Зависимость стабильности внутримолекулярной структуры и “степени молекулярности” от квантового параметра.

- •6.5.3. Переходы от молекулярной формы к атомарной. Стёкла как промежуточные состояния.

- •6.5.4.Размягчение внутримолекулярной структуры при нагреве. Температурная зависимость энергий активации химических реакций.

- •6.5.5.Другие закономерности. Усреднение степени молекулярности компонентов раствора и катализ.

- •6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

- •6.5.7. Перераспределение жесткости структуры и термодинамические характеристики плавления молекулярных веществ.

- •6.5.8.Простая атомарная многокомпонентная жидкость.

- •6.6. Заключение. Состояние вопроса.

- •6.6.1. Основные результаты.

- •7. Резюме.

- •Часть 2. - м.: Металлургиздат, 1966, 720 с.

6.5.6. Перераспределение суммарной стабильности между внутри- и межмолекулярной структурой.

Согласно традиционным представлениям, стабильность меж- и внутримолекулярной структуры обусловлены разными взаимодействиями, например, ковалентными внутри молекулы и дисперсионными между молекулами. Энергия межмолекулярных связей обычно в десятки, сотни, даже в тысячи раз меньше по сравнению с внутримолекулярными, поэтому изменения слабых межмолекулярных связей не могут существенно изменить жесткость и стабильность внутримолекулярной структуры.

В предлагаемой модели стабильность и жесткость как внутри-, так и межмолекулярной структуры обусловлены одними и теми же атомарными квантовыми эффектами, которые можно представить каким-то общим дальнодействующим полем Fст типа (2.1), поэтому можно ожидать процессы перераспределения суммарной стабильности структуры и суммарной величины энергий активации Еs = Еx+аЕV между внутри- (Еx) и межмолекулярным (ЕV) слагаемыми; а - весовой множитель. Часть Еx может переходить в аЕV, и наоборот. В квантовой области уже переориентация спина атома как бы увеличивает жесткость одних его связей и уменьшает жесткость других. При антипараллельных спинах атомы могут образовать, как известно, более сильно взаимодействующую пару, чем при параллельных. Так, если в цепочке из 3-х атомов А-В-С спин атома А направлен вверх, а у атома С - вниз, то переориентация направления спина среднего атома В от верхнего к нижнему приведет к упрочнению связи А-В и ослаблению связи В-С.

Рассмотрим опытные данные.

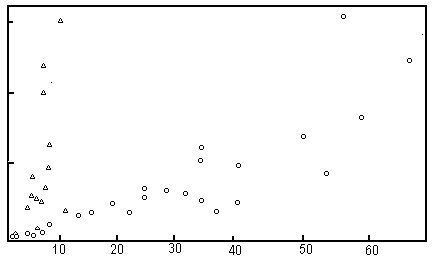

Рис.6.21. Расчётное изменение энергии внутримолекулярных связей DUвз при кристаллизации(треугольники) и конденсации (кружки) молекулярного вещества. dH - теплота процесса (кДж/моль).

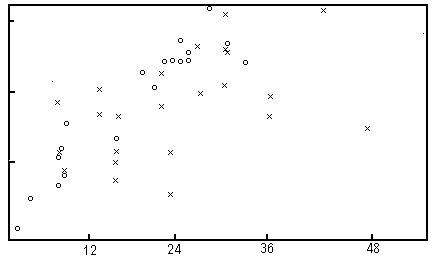

Рис. 6.22. Расчётное изменение энергии внутримолекулярных связей DUвз при растворении (кружки) и адсорбции (крестики) молекулярного вещества. dH - теплота процесса (кДж/моль).

1) Изменение жёсткости внутримолекулярных связей можно проследить по изменению частот колебаний по данным связям. Частота при данном потенциале пропорциональна Uвз1/2. По традиционным представлениям, жёсткость D = d2U/dx2, энергия внутримолекулярных связей, а, следовательно, и частота, не должны заметно изменяться при изменении стабильности межмолекулярной структуры, например, при затвердевании. Однако давно известно, что частоты внутримолекулярных колебаний изменяются при кристаллизации и других фазовых переходах. Обычно эти данные не обсуждаются, как и многие другие факты, не согласующиеся с традиционной моделью. Значительность этих опытных данных, как и многих других принципиальных фактов, отмечал Я.И. Френкель [5].

Так, при кристаллизаци воды частота колебаний по внутримолекулярным связям O-H уменьшается на 13%; так как Uвз ~2, то это уменьшение частоты соответствует уменьшению энергии взаимодействия Uвз по связям О-Н на 26%, или на 240 Кдж/моль (от 960 до 720 Кжд/моль). Между тем вся теплота кристаллизации составляет лишь 45 кДж/моль, но в этом процессе 240 Кдж/моль как бы переходят с внутримолекулярных связей на межмолекулярные. В результате по жесткости межмолекулярные связи становятся соизмеримыми с внутримолекулярными. Получается, что при кристаллизации воды “твердение” межмолекулярных связей сопровождается “размягчением” внутримолекулярных.

На рис. 6.21 данные по изменению частот при кристаллизации для 20 жидкостей приведены в координатах Uвз -Hпл. В среднем расчётное Uвз почти на порядок величины превышает теплоту плавления Hпл (в предыдущем примере у воды - в 6 раз). “Размягчение” молекул при кристаллизации является достаточно общим явлением.

2) При конденсации паров частоты также обычно понижаются (см. рис. 6.21) причём расчётное понижение прочности внутримолекулярной связи Uвз в этом случае относительно меньше; оно примерно равно теплотe процесса конденсации Hисп. Относительную малость Uвз можно связать с малой величиной вязкости, ЕV и стабильности структуры жидкости в точке кипения. При переходе паров в перегретую простую жидкость (ЕV = 0) обсуждаемые изменения частот будут, вероятно, незначительны; если нет нарастания жесткости межмолекулярной структуры (ЕV = 0), то нет и заметного размягчения внутримолекулярной структуры.

В интервале затвердевания, при переходе от состояния простой жидкости до точки стеклования можно ожидать большого понижения частот .

Подобное “размягчение” молекул наблюдается и при адсорбции. Так, в упоминавшемся примере адсорбции СО на палладии основная частота по связи С-О понижается с 2170 до 1890 см-1, то есть на 280 см-1 [212] (на 14%), расчётное уменьшение энергии связи С - О составит 28%, а величина энергии, как бы переходящей на внемолекулярные связи, получается равной 300 кДж. Вся теплота адсорбции составляет лишь 150 кДж.

3) Аналогичное изменение частот , тоесть перераспределение жёсткости структуры между внутри- и межкомплексным слагаемым, между ЕV и Еx, наблюдается в области аномалий вязкости, в частности, у бисиликата натрия около 900 oС. Частота колебаний по связи Si-O уменьшается, по данным [123], с 800 до 760 см, энергия связи как бы убывает на 2*40/800,то есть на 10%. Уменьшение жёсткости структуры внутри комплексов Si - O сопровождается увеличением энергии активации вязкости примерно вдвое, [123], то есть ростом стабильности межкомплексной структуры, каркаса жидкости.

4) Таким же перераспределением жёсткости можно объяснить тот факт, что молекулярные жидкости при прочих равных условиях начинают при охлаждении интенсивно увеличивать вязкость ( затвердевать ) раньше, и увеличивают при охлаждении быстрее, чем атомарные вещества или стеклующиеся жидкости. Наличие жесткой структуры внутри молекул способствует твердению межмолекулярной структуры.