- •Методические рекомендации по изучению темы:

- •Утверждено на методическом совещании кафедры

- •Одесса - 2009

- •3. Цели занятия:

- •5. Граф логической структуры занятия.

- •Классификация

- •Лечение

- •1 Щитовидная железа

- •Физиология

- •1.1. Эндемический и спорадический зоб

- •1.2. Диффузный токсичный зоб.

- •1 Рак щитовидной железы

- •6. Материалы методического обеспечения занятия.

- •6.1. Задача для самопроверки исходного уровня знаний-умений .

- •6.2. Информацию, необходимую для формирования знаний-умений можно найти в учебниках:

- •7 Материалы для самоконтроля качества подготовки.

- •Эталоны ответов. Заболевание щитовидной железы.

- •9. Инструктивные материалы для овладения профессиональными умениями, навыками:

- •12. Задачи для уирс и нирс и темы следующего занятия.

1.2. Диффузный токсичный зоб.

Диффузный токсичный зоб (базедова болезнь, болезнь Грейвса, болезнь Пари, болезнь Флаяни, тиреотоксикоз, гипертиреоз) - тяжёлое аутоиммунное и нейроэндокринное заболевание, обусловленное повышенной секрецией тиреоидных гормонов, диффузно увеличенной щитовидной железой с поражением всех органов и систем человека.

Диффузный токсичный зоб (ДТЗ) большей частью встречается у женщин. У 5 % лиц с диффузным токсичным зобом развиваются офтальмопатия и претибиальная микседема.

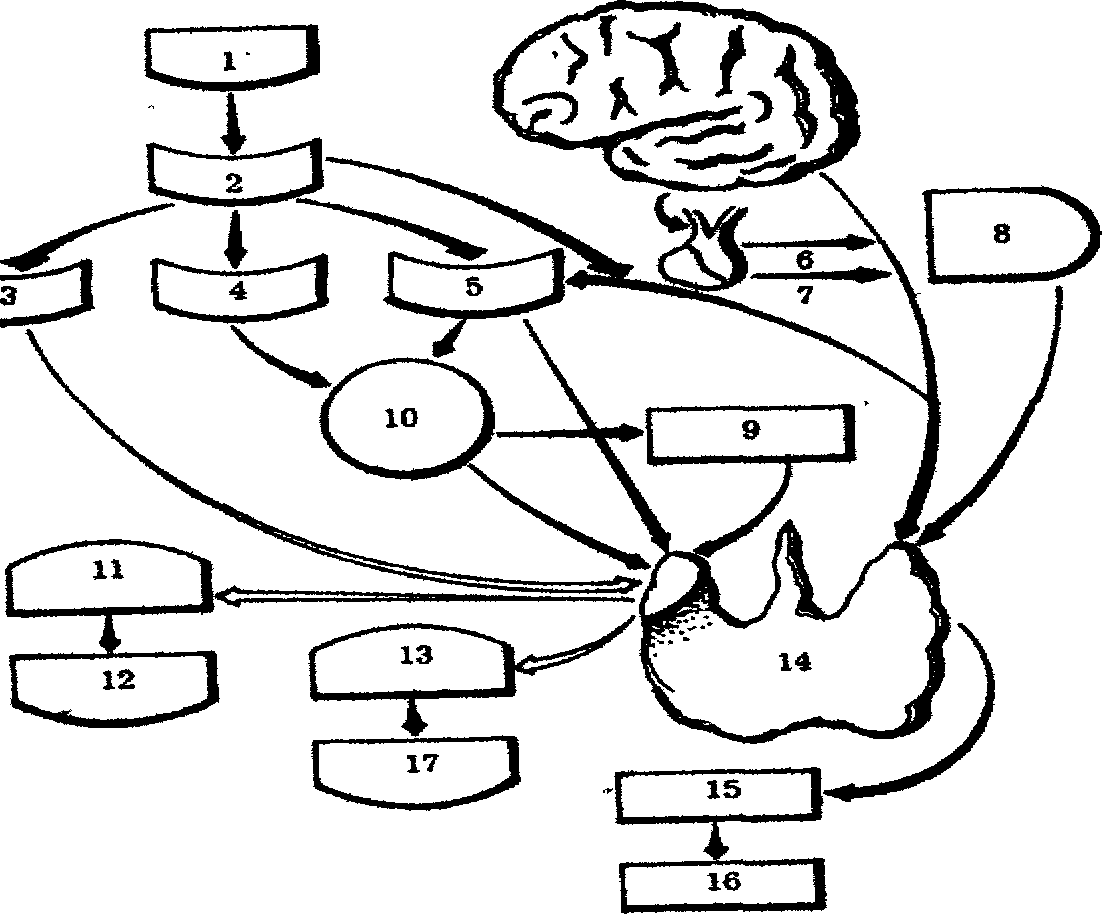

Этиология и патогенез. Научные исследования и клинические наблюдения свидетельствуют о том, что диффузный токсический зоб является аутоиммунным заболеванием. Пусковыми факторами в развития этого заболевания являются, в основной, острой и хронической психической травмой, перегревание на солнце, инфекции, интоксикации, черепно-мозговая травма, дисфункция других эндокринных желез, прежде всего, половых. Схема патогенеза диффузного токсичного зоба представлена на рис. 1.5.

Рис. 1 Патогенез диффузного токсичного зоба:

1) генетическая склонность (объединенная с Ниа-антигенами В8, ОКЗ);

2) дефект в системе иммунологического выживания;

3) форбидные клоны Т-лимфоцитов;

4) повышение Т-хелперов;

5} снижение Т-супресоров;

6) гипоталамус;

7) гипофиз;

8) инициирующие факторы: инфекция, психическая травма, катехоламины и др.;

9) тиреоидстимулирующие антитела;

10) нарушение функции В-лимфоцитов;

11) клеточно-опосредственный иммунитет и антитела к ретробульбарным тканям, мышц орбиты, тиреоглобулину;

12) офтальмопатия;

13) клеточно-опосредственный иммунитет и антитела к тканям голени или же иммунные комплексы в тканях этого участка;

14) гиперплазия+излишек ТЗ и Т4;

15) излишек ТЗ и Т4;

16) клинические симптомы диффузного токсичного зоба;

17) претибиальная микседема.

Патоморфология. Щитовидная железа увеличенная в 2-5 раз, умеренно плотная, на разрезе сочная, полнокровная, серо-розового цвета. Гистологически проявляется полиморфизм фолликулов. Фолликулярный эпителий цилиндрический, образовывает папилломатозные разрастания. Коллоид эозинофильный, содержит большое количество резорбционных вакуолей. В интерстиции - большое количество лимфоцитов, которые образовывают фолликулы. При тяжелой форме тиреотоксикоза развивается тиреотоксическое сердце, тиреотоксический цирроз печени, тиреотоксическая офтальмопатия, остеопороз, кахексия. Классификация. По клиническому течению различают легкую, среднюю и тяжелую формы заболевания.

В соответствии с классификацией И. Милку имеется четыре стадии течения диффузного токсичного зоба.

I стадия - невротическая, начало развития тиреотоксикоза, увеличение щитовидной железы мало заметно.

II стадия - нейрогормональная, ярко выраженные признаки тиреотоксикоза, щитовидная железа заметно увеличена в размерах.

III стадия - висцеропатическая, характеризуется тиреотоксическим поражением внутренних органов.

IV стадия - кахектическая, начинаются необратимые дистрофические изменения органов и систем. Симптоматика и клиническое течение. При диффузном токсичном зобе возникают поражения практически всех органов и систем и нарушения всех видов обмена веществ. Кроме описанной в 1842 г. Базедовым классической триады (зоб, тахикардия и пучеглазие), на данное время известно близко 70 присущих для ДТЗ симптомов, которые можно объединить в трех основные синдромы: гипертиреоидизм, заболевание глаз (офтальмопатия) и поражение кожи (претибиальная микседема). При этом гипертиреоидизм является явлением постоянным, а офтальмопатия и претибиальная микседема встречаются довольно редко (в 1-5 % больных).

К ранним признакам ДТЗ относят: общую слабость, быструю утомляемость, снижение трудоспособности и мышечной силы, повышенную раздражительность, плаксивость, бессонница, потливость и гиперемию кожных покровов.

Основными симптомами при классических формах ДТЗ является: увеличение щитовидной железы (зоб), тахикардия, экзофтальм, тремор рук и прогрессирующая потеря массы тела.

Щитовидная железа у больных с ДТЗ бывает диффузно увеличенной и умеренной плотности. У некоторых из них вследствие повышенного кровоснабжения она может пульсировать. После продолжительного лечения препаратами йода железа становится плотной и безболезненной. Такое же продолжительное консервативное лечение вызовет в ней развитие дегенеративных склеротических процессов, иногда с узловой трансформацией ткани, причем степень увеличения железы часто не соответствует тяжести ДТЗ. При аускультации можно выслушивать систолический шум.

В основе гипертиреоидизма лежит повышение секреторной активности гиперплазированной щитовидной железы в виде чрезмерной продукции Т гормонов (трийодтиронина и тироксина). Большинство эффектов излишка тиройдных гормонов опосредствуется через симпатичную нервную систему: тахикардия, тремор пальцев рук, языка, всего тела (симптом "телеграфного столба"), потливость. У больных с ДТЗ повышается основной обмен, усиливается азотистый, углеводный и липидный виды обмена, который реализуется с одновременным повышением аппетита и потерей массы тела. Изменения, которые возникают в органах сердечно-сосудистой системы и проявляются в виде тахикардии, повышение систолического и снижение диастолического давления, увеличение пульсового давления и мерцательная аритмия с развитием сердечной недостаточности формируют синдром тиреотоксического сердца.

Повышенное образование тепла вследствие интенсификации обмена веществ, которое является результатом влияния тиреоидных гормонов, приводит к возникновению синдрома гипертермии (ощущение жара, повышенная температуры тела, больные спят под одной простыней - симптом "простыни"). Признаками нарушения функции центральной нервной системы является раздражительность, беспокойство, ощущение страха, интенсификация возбудимости, бессонница, повышение глубоких сухожильных рефлексов. Дисфункция половых органов проявляется олиго- или аменореей, а у мужчин следствием нарушения соотношения

эстрогенов и андрогенов иногда может быть гинекомастия. При этом снижаются либидо и потенция.

Больные с ДТЗ без лечения худеют, в тяжелых случаях не только исчезает подкожно-жировая клетчатка, но и уменьшается объем мышц, вплоть до кахексии. Как за счет изменений в мышцах, так и в результате поражения в них, может развиваться мышечная слабость периферической нервной системы – тиреотоксическая миопатия.

У большинства таких больных возникают характерные изменения со стороны глаз. Среди них одним из главных является экзофтальм. Кстати, пучеглазие, которое имеет место а 50 % случаев, часто может быть первым признаком заболевания, на которую обращает внимание пациент. Различают три вида экзофтальма: незначительный (14-17 мм), средний (17-20 мм) и значительный (больше 20 мм). Экзофтальм при ДТЗ симметричный, трофика глаз не затронутая, объем движений глазных яблок не ограничен. Кроме экзофтальма у больных с ДТЗ наблюдают целый ряд других глазных симптомов:

а) симптом Греффе - отставание движения верхнего века при взгляде вниз, вследствие чего между верхним веком и радужной оболочкой появляется белая полоска склеры;

б) симптом Штельвага - редкое мигание;

в) симптом Мебиуса - слабость конвергенции;

г) симптом Дальримпля - широкая глазная щель;

д) симптом Кохера - ретракция верхнего века при быстрой перемене взгляда.

Глазные симптомы диффузного токсичного зоба необходимо отличать от офтальмопатий (злокачественный экзофтальм), которую наблюдают приблизительно у 5 % больных с ДТЗ. При ней, одновременно с экзофтальмом, больные жалуются на боль в глазных яблоках, ощущение наличия "песка в глазах" и слезотечение. Наблюдают также отек век, инъекцию сосудов склеры и их новообразования. При значительной офтальмопатий глазные яблоки выступают из орбит, веки и конъюнктива отечны, с признаками воспаления. На этом фоне развивается кератит с изъязвлением роговицы, которая в конечном результате может привести к слепоте. Повышение орбитального давления вследствие лимфоидной инфильтрации и накопление жидкости и отека ретроорбитальных тканей приводит не только выталкивание глазного яблока - экзофтальма, но и сдавливание зрительного нерву и потерю зрения. Нужно также указать, что офтальмопатия при тиреотоксикозе, как правило, развивается на фоне энцефалопатии и имеет аутоиммунный генез. У больных с претибиальной микседемой наблюдается поражение кожи передней поверхности голени. Она становится плотной, утолщенной, приобретает пурпурно-красный цвет, а волосяные фолликулы выступают над поверхностью. Гиперпродукция гормонов щитовидной железы отрицательно влияет также и на паренхиму печени. В тяжелых случаях это может привести к токсичному гепатиту, желтухи и дальнейшей гепатаргии. Токсический гепатит у таких больных нужно считать неблагоприятным в прогностическом отношении. Вследствие прямого цитотоксического действия тиреоидных гормонов на слизистую оболочку тонкой кишки возникают угнетения её ферментообразующей функции, гипермоторики желудочно-кишечного тракта, осмотическая диарея - развивается тиреотоксический энтеральный синдром. Также усиливается глюко- и минералокортикоидная функция надпочечников, а в крови формируются лейкопения, гранулоцитопения и лимфоцитоз. Варианты клинического течения и осложнения. В клиническом течении тиреотоксического зоба выделяют легкую, среднюю и тяжелую формы. Легкая форма тиреотоксикоза характеризуется такими симптомами: пульс 100 за минуту, потеря массы тела в границах 3-5 кг, небольшая, непостоянная потливость, глазные симптомы отсутствуют или выраженные нерезко, артериальное давление нормальное, основной обмен до +30 %, йодпоглотительная функция щитовидной железы повышена, при этом максимум накопления, которое преувеличивает С %, приходится на конец суток (до 24 часов).

Для заболевания средней тяжести присуща четко выраженная симптоматика: потеря массы тела до 8-10 кг, тахикардия в границах 101-120 за минуту, причем систолическое давление повышено, а диастолическое - снижено или в норме. Часто наблюдают экзофтальм, основной обмен +31 %, +50 %, йодпоглотительная функция щитовидной железы повышена в первые часы.

При тяжелой форме тиреотоксикоза симптоматика приобретает резко выраженного характера, который обусловлен значительными изменениями в внутренних органах. Частота пульса у таких больных превышает 120 за минуту, развивается мерцательная аритмия, резко выраженные тремор рук и профузная потливость, значительно повышенной становится пульсовое давление и на его фоне наблюдается недостаточность кровообращения, часто имеется офтальмопатия. Потеря в массе тела больных может превышать 10 кг, основной обмен становится больший за 50 %, максимум накопления радиоактивного йода наступает через 4-6 часов после приема изотопа, а до истечения 24 часов - снижение показателей на кривой накопление.

По клиническому течению различают две формы ДТЗ: а) ДТЗ с медленным развитием; б) острая форма диффузного токсичного зоба, которая характеризуется острым началом и быстрым, иногда в течение нескольких часов, развитием. Острый тиреотоксикоз встречается редко и в большинстве случаев заканчивается смертью от тиреотоксической комы.

Клиническая картина острого тиреотоксикоза развивается за несколько часов или суток. При этом щитовидная железа не увеличена, наблюдаются высокая температура, рвота, понос, резкая потеря массы тела.

К особым формам ДТЗ относят тиреотоксикоз в детском возрасте, у беременных, женщин, которые находятся в климактерическом периоде и людей преклонного возраста.

Среди осложнений во время течения заболевания наиболее опасным для жизни больного является тиреотоксический криз. Он наблюдается у 0,02-0,05 % больных и развивается, преимущественно, как следствие действия провоцирующих факторов. Среди них основными следует считать травму (хирургическое вмешательство на железе или других органах), грубую пальпацию щитовидной железы, психическую травму, эмоциональный стресс, инфекцию, беременность, роды и радиойодотерапию. Диагностическая программа 1. Клиническое обследование, осмотр, пальпация, аускультация щитовидной железы.

2. Определение основного обмена, содержимого липидов в сыворотке крови, времени рефлекса ахилового сухожилия, запись ЭКҐ.

3. Исследование концентрации гормонов щитовидной железы (общий, свободный тироксин - Т4, общий свободный трийодтиронин - ТЗ), йодированных компонентов сыворотки кровь) (белковосвязанный йод, бутанолэкстрагированый йод), тиреотропного ЛТГ) гормона гипофизу.

4. Определение Ат к ТГ.

5. Сонография щитовидной железы. Дифференциальная диагностика. Начальные, стертые и недостаточно выраженные формы ДТЗ имеют много похожих симптомов, которые наблюдаются при неврозах, ревматизме, туберкулезе, хрониосепсисе, пост конституционном синдроме, диэнцефальных поражениях, а также при злокачественных опухолях. Это в особенности касается тех случаев, если увеличение щитовидной железы является незначительным или же зоб определить не удается. Для всех вышеприведенных заболеваний характерными является: сердцебиение, боль в области сердца, повышенная потливость, субфебрильная температура и потеря массы тела. При остром развитии тиреотоксикоза иногда возникает необходимость исключать и такие острые инфекционные заболевания, как дизентерия, грипп или брюшной тиф. ДТЗ при наличии экзофтальма необходимо дифференцировать с энцефалитом, офтальмопатией. Для энцефалитического экзофтальма характерными являются сочетание пареза взгляда кверху с диплопией, язвами роговицы, конъюнктивитами, прогрессирующим, так называемым злокачественным экзофтальмом, что довольно часто может привести к потере зрения. Кстати, этот вид экзофтальма большей частью бывает односторонним.

Важными для дифференциальной диагностики ДТЗ является данные специальных исследовательских приемов: определение уровня тиреоидных гормонов, белковосвязанного и бутанолэкстрагированый йода в крови, йодпоглотителной функции щитовидной железы, биохимические, иммунологические исследования, сонография и сканирование с помощью радиоактивного йода или технеция. В особо тяжелых случаях целесообразно применять пробную антитиреоидную терапию. Тактика и выбор метода лечение. Лечение диффузного токсичного зоба, в особенности выявленного впервые, а также тяжелой и средней тяжести форм тиреотоксикоза, необходимо проводить в стационарных условиях. Существует три метода лечения ДТЗ: а) медикаментозное лечение; б) лечение радиоактивным йодом; в) хирургическое лечение.

Медикаментозное лечение больных на ДТЗ, прежде всего, должно быть направленной на нормализацию повышенной функции щитовидной железы: Для этого используют йод и препараты тиреостатического действия, в частности мерказолил - синтетический антитиреойдный препарат. В тяжелых случаях лечения начинают с 60 мг (12 таблеток) - 45 мг (9 таблеток) препарата в день, при формах средней тяжести - с 30 мг (6 таблеток), при легких - с 15 мг (3 таблетки) на день.

Максимальную начальную дозу применяют в течение 2-4 недель до выраженного улучшению клинических проявлений заболевания (уменьшения возбудимости, нормализации пульса до 90-100 за минуту, нарастание массы тела). После этого, при условии стойкого улучшения состояния, дозу препарата уменьшают каждых 3-4 недели на 1-2 таблетки в день до выхода на поддерживаемую дозу (1 или 1/2 таблетки в день в течение 2-3 месяцев). В общем курс лечения мерказолилом должен длиться 1-1,5 года. Среди осложнений, которые могут возникать в процессе лечения, надо назвать лейкопению, гранулоцитопению и аллергию.

В случаях аллергических реакций на мерказолил или развития осложнений препаратом резерва является карбонат лития.

Такое продолжительное медикаментозное лечение ДТЗ следует считать целесообразным у тех больных, у которых за 1-3 месяца удается достичь состояния компенсации, после чего начинается постепенное уменьшение зоба и глазных симптомов. Если же во время лечения периодически возникает обострение, которое проявляется в увеличении зоба, развития энцефалопатии, появляется или активизируется офтальмопатия, то показано хирургическое лечение.

Основываясь на данных современной медицины, лечение радиоактивным йодом является радикальным методом терапии ДТЗ. Радиоактивный йод, который накапливается в щитовидной железе, облучая ее паренхиму, приводит к разрушению активных тиреоцитов с дальнейшим замещением их соединительной тканью (бескровная тиройдэктомия). Общепринятой дозой при этом является 0,1 мки на 1 грамм веса щитовидной железы, причем ее можно вводить одномоментно или частями.

Тем не менее, такая терапия не лишена ряда существенных недостатков. Отсутствие точных методов определения веса железы приводит к просчетам при подборе общей дозы изотопа. Нельзя исключить также вредное влияние изотопа на генетический аппарат больного. Почти в 70 % больных часто после лечения радиоактивным йодом развивается гипотиреоз и существует потенциальная угроза развития радиационного рака щитовидной железы. В связи с этим, показание к применению данного метода довольно сужены.

Лечение радиоактивным йодом, является показанным для больных с ДТЗ старше 40 лет, с рецидивами тиреотоксикоза, и после операций, в частности, при сочетании ДТЗ с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и в случаях категоричного отказа от хирургического лечения.

Нецелесообразно применять такое лечение, если возраст пациентов не достигает 40 лет, при беременности и в период лактации, в случаях наличия тиреотоксической аденомы, базедовифицированного многоузлового зоба, выраженной лейкопении, болезней почек или же при тяжелом, с острым началом, тиреотоксикозе.

Порой во время введения радиоактивного йода у части больных могут возникать обострение симптомов тиреотоксикоза, вплоть до развития тиреотоксического криза. Учитывая это, перед назначением радиоактивного метода лечения, в особенности больным с тяжелой формой ДТЗ, для снижения явлений тиреотоксикоза следует назначать антитиреоидные препараты.

Хирургический метод лечения считают радикальным и наиболее эффективным. Операция почти всегда позволяет ликвидировать синдром гипертиреоидизма вместе с его морфологическим субстратом. Учитывая это, эффективность метода в специализированных клиниках составляет 95-97 %. Показаниями к хирургическому лечению надо считать тиреотоксикоз средней тяжести при отсутствии стойкой компенсации от медикаментозного лечения в течение 2-3 месяцев, тяжелые формы ДТЗ, зоб IV степеней, несмотря на тяжесть тиреотоксикоза и узловую трансформацию токсичного зоба. Хирургический метод нецелесообразно рекомендовать больным с ДТЗ с крайне тяжелыми сопутствующими заболеваниями и расстройствами функций жизнеобеспечивающих систем. Обязательным условием успешного хирургического лечения больных с ДТЗ является тщательная предоперационная подготовка, цель которой - ликвидация или резкое снижение явлений гипертиреоидизма. Предоперационная подготовка должна быть комплексной, патогенетически обоснованной и индивидуальной.

Надлежащее место в предоперационном периоде необходимо также отводить и психологической подготовке. Больных размещают в палатах, где находятся пациенты, которые выздоравливают после операции. При тяжелой форме ДТЗ назначают строгий постельный режим. Диета в таких случаях должна быть высококалорийной, богатой белками, витаминами. Больным назначают антитиреоидные препараты (мерказолил, карбамизол, метотирин и т.п.). Подготовку тиреостатиками проводят под контролем общего анализа крови. Для профилактики лейкопении и агранулоцитоза применяют нуклеинат натрия или другие лейкопоэтические препараты. Вместе с антитиреоидной терапией, назначают резерпин, который, кроме гипотензивного, имеет седативное и антитиреоидное действие, β-адреноблокаторы и транквилизаторы для уменьшения возбуждаемости ЦНС.

При тяжелой форме ДТЗ при наличии гипопротеинемии целесообразно использовать внутривенное введение белковых препаратов (альбумин, протеин, плазма). С целью детоксикации применяют гемодез, неокомпенсан. Изможденным больным вместе с высококалорийным питанием назначают парентеральное введение глюкозы, интралипда, аминокислот и витаминов, в особенности группы В. Больным с признаками сердечной недостаточности одновременно проводят лечения сердечными глюкозидами и другими кардиотерапевтическими препаратами. Одним из мероприятий в предоперационной подготовке является нормализация значительно сниженной при тяжелом ДТЗ функции коры надпочечных желез. Глюкокортикостероиды (гидрокортизон и т.п.), назначают по 25-50 мг 2-3 разы на день за 3-4 дня перед операцией и на протяжении 2-3 дней после нее. Достаточно эффективной в подготовке является оксигенотерапия. Заслуживает внимания и нормализация нарушений системы гемостаза. Больным с такими нарушениями назначают викасол, этамзилат натрия, ингибиторы протеаз, дицинон.

Предоперационную подготовку можно считать достаточной и законченной, если состояние больного расценивается как эутиреоидное или близкое к нему. Об этом свидетельствуют нормализация пульса (90-80 за минуту), увеличение массы тела на 3-5 кг, ликвидация психомоторного возбуждения и страха, исчезновение тремора рук, н6ормализация или компенсация функции сердечно-сосудистой системы, печени, надпочечных желез, ЦНС и обмена веществ.

Обезболивание. Методом выбора обезболивания при операциях из повода ДТЗ является эндотрахеальный наркоз.

Операция. Наиболее эффективной и рациональной методикой хирургического лечения ДТЗ является субтотальная субфасциальная резекция щитовидной железы по О.В. Николаеву (1951). Принципиальными отличиями этой методики является отказ от перевязки щитовидных сосудов перед входом в железу и субфасциальная резекция железы. Этим достигается бескровность и атравматичность операции, предупреждаются повреждения (удаление) паращитовидных желез и нервов гортани. Данная методика способствует формированию культей железы в месте размещения паращитовидных желез и прохождение возвратных нервов. Варианты прохождения возвратного гортанного нерва и нижней щитовидной артерии изображены на рис. 1.9. Объем резекции и, соответственно, величина культей железы должны основываться на учете тяжести тиреотоксикоза, возраста больных, продолжительности заболевания и медикаментозного лечения, морфоструктуры органа и иммунного статуса пациента. Общепринято, что чем тяжелее форма тиреотоксикоза, молодой возраст больного, малая продолжительность заболевания, интенсивная васкуляризация, насыщенный цвет железы, тем меньше нужно оставлять ткани (преимущественно не большее 6 гр. по 1-3 гр. из любой доли). Морфологически у таких больных проявляют гиперфункциональный тип гистограммы и аутоиммунные процессы на начальной стадии развития. У пациентов преклонного возраста с продолжительным медикаментозным лечением, уменьшенным кровоснабжением железы, выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией ткани необходимо оставлять больше ткани органа (6-10 гр.). Морфофункционально у таких больных регенераторный тип гистограммы. Иногда в случаях продолжительного анамнеза и консервативного лечения, при наличии выраженного склероза железы, замены её функциональной ткани соединительной тканью и узловой или кистозной её трансформации, следует рекомендовать тиреоидэктомию.

Этапы субтотальной резекции щитовидной изображены на рис. 1.10.

Послеоперационный период. Клиническое течение раннего послеоперационного периода у больных с ДТЗ, главным образом, зависит как от качества проведенной предоперационной подготовки, так и от методики и техники самого хирургического вмешательства. У части больных, в особенности с тяжелой формой ДТЗ, в первые дни после операции можно наблюдать обострение симптомов тиреотоксикоза - послеоперационная тиреотоксична реакция.

Выделяют три ее степени: легкая, средней тяжести и тяжелая.

Характерными признаками легкой степени является тахикардия до 120 за минуту, повышение температуры тела до 380 С, большое преимущественно спокойные, их самочувствие удовлетворительное, сон с перерывами, дыхание достаточно глубокое, учащённое.

При средней тяжести тиреотоксической реакции наблюдают легкое психомоторное возбуждение пациентов. Они жалуются на общую слабость, головную боль, ощущение жара, наблюдается пульс в границах 120-140 за минуту (ритмичный, напряженный), иногда - аритмия типа экстрасистолии.

Температура у них повышается до 38.5-39 0С. Характерными является значительная потливость, частое дыхание, неглубокий, с перерывами, сон.

Тяжелой степени тиреотоксической реакции присуще выраженное психомоторное возбуждение. В таких ситуациях больные неспокойны, часто изменяют положения в кровати, наблюдаются выраженный тремор рук, языковое и психическое возбуждения, значительная потливость и постоянное ощущение жара. Заметные гиперемия лица и цианоз слизистых оболочек губ. Пульс, обычно бывает больше 140 за минуту, аритмичный, слабого наполнения и напряжения, заметная пульсация сосудов шеи, дыхание частое, поверхностное. Температура тела 39-40º С. Бессонница у таких больных почти невозможно ликвидировать назначением снотворных и наркотиков. Осложнения послеоперационного периода. 1. Тиреотоксический криз.

Серьезным осложнением послеоперационного периода у больных с ДТЗ считают тиреотоксический криз (тиреотоксический шторм, острый послеоперационный тиреотоксикоз). Криз развивается преимущественно на второй или третий день после операции. Если на протяжении суток после возникновения его не удается ликвидировать, больной может умереть.

Клиническая картина такого криза, развивается остро, лавинообразно: возникают психическое и двигательное возбуждения, вплоть до психоза и комы, тахикардия (пульс 150-200 за минуту), мерцательная аритмия, повышение температуры тела до 400 С и более, гиперемия кожи лица, шеи, конечностей, цианоз, потливость, диарея.

Патогенетически криз связывают с чрезмерным поступлением в организм человека тиреоидных гормонов. Он может возникать в результате грубой пальпации железы, лечения антитиреоидными препаратами, радиоактивным йодом, при инфекциях и травмах.

Лечение криза должно носить неотложный характер и быть комплексным. Инфузионная терапия включает: переливание гемодеза, глюкозы с витаминами, плазмы, альбумина, в больших дозах введения глюкокортикоидов, наркотиков, нейролептаналгезия, назначение седативных антигистаминных препаратов, адреноблокаторов, сердечных гликозидов, оксигенотерапия, гипотермия, в особенности сегментов магистральных сосудов, лечебный наркоз, экстракорпоральные методы детоксикации.

Профилактика тиреотоксического криза сводится, прежде всего, к адекватной предоперационной подготовке с достижением эутиреоидного или близкого к нему состояния больного, а также к атравматическому проведения хирургического вмешательства.

2. Повреждение гортанных нервов считается тяжёлым осложнением операций на щитовидной железе. При этом паралич гортанных нервов может быть односторонним и двусторонним, временным и постоянной. Основные причины паралича: пересечение нерва, его размозжение или перевязка лигатурой, перерастяжение или сжатие. Необходимо также указать, что повреждение нижних гортанных нервов при двустороннем параличе является особенно опасным.

Профилактика повреждений гортанных нервов в основном состоит в строгом соблюдении методики субфасциальной резекции щитовидной железы. При этом всегда необходимо осторожно и атравматично манипулировать в зоне нижних полюсов и "угрожающих зон", запрещается грубое выведение долей железы в рану. Гемостаз целесообразно осуществлять только под контролем глаза и оперировать на "сухом" операционном поле.

При возникновении асфиксии показана неотложная интубация трахеи и трахеостомия.

3. Асфиксия. Причиной асфиксии, кроме двустороннего повреждения нижнего гортанного нерва могут также быть повреждены трахея, трахеомаляция, отёк гортани и перегиб трахеи.

При ранении трахеи на дефект ее стенки необходимо наложить швы атравматичной иглой и провести пластику мышцами. В случаях трахеомаляции на трахею накладывают поддерживающие швы или вшивают каркас из искусственного материала. Иногда же приходится временно накладывать трахеостому.

4. Воздушная эмболия. Причиной этого нечастого осложнения является попадание воздуха в вены шеи вследствие присасывающего действия грудной клетки и отрицательного венозного давления. Профилактика таких осложнений состоит и в пережатии вен зажимами перед пересечением.

5. Паратиреоидная тетания - это сложное послеоперационное осложнение, которое тяжело поддается восстановительному лечению. Основной причиной паратиреоидной тетании является удаление вместе с тканью щитовидной железы паращитовидных желез. Кроме того, имеет значение нарушения кровоснабжение желез, связанное с операционной травмой.

В основе развития тетании лежат изменения минерального обмена и, прежде всего, резкое уменьшение в крови кальция (менее 2,5 мэкв/л). Характерным для острого приступа тетании является распространенные или локализованные судороги отдельных групп мышц верхних или нижних конечностей. Опасным в этом плане является развитие ларингоспазма или тонического сокращения мышц диафрагмы. Ранними клиническими признаками паратиреоидной тетании являются симптомы Хвостека (постукивание возле угла нижней челюсти приводит к сокращению мышц лица), Труссо (появление парестезий) и симптома "руки акушера" при наложении жгута на плечо.

Лечение паратиреоидной тетании состоит в быстром насыщении крови больного препаратами кальция. Хороший терапевтический эффект дает назначение паратгормона в комплексе с витамином Д. Одновременно с консервативным лечением применяют также подсадку совместимой по антигенам А.В.О. криоконсервированной костной ткани.

При соблюдении субфасциальной методики резекции щитовидной железы паращитовидные железы (кроме случаев их эктопии в щитовидную железу) не повреждаются.

6. Кровотечения. Причинами интраоперационных и послеоперационных кровотечений является дефекты механического гемостаза.

Послеоперационные кровотечения наблюдаются в первые часы после операции в результате

ненадежного гемостаза или соскакивания лигатур с сосудов, в особенности при перевязке одной лигатурой нескольких зажимов. Клинически для таких кровотечений характерными является быстрое нарастание разлитой припухлости в области шеи, значительное промокание повязки кровью. Вместе с тем, у больных возникают ощущения сдавливания шеи, обеспокоенность, страх, тахикардия, цианоз и удушье. Лечение такого рода осложнений должно быть только хирургическим. Суть его сводится к неотложной операции, полное раскрытие раны, ревизии зоны, проведение тщательного гемостаза.

Профилактика послеоперационного кровотечения включает комплекс мероприятий, основными из которых считают субфасциальную методику резекции железы, тщательный надежный гемостаз и анатомическое оперирование. Особое внимание нужно обращать на, латеральные вены железы (вены Кохера), которые являются короткими и впадают непосредственно во внутреннюю яремную вену. Если сосуды железы склерозированы, ломкие и легко обрываются, их надо перевязывать сразу после пересечения, а не оставлять на зажимах до конца удаления железы.

Повреждение гортани, пищевода, крупных сосудов шеи, лимфатического протока и плевры возникают очень редко. Дефекты гортани зашивают без захватывания слизистой и с обязательной герметизацией мышцами. Рану пищевода зашивают наглухо, а питание больного на протяжении семи дней проводят через зонд.

1.3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ГНОЙНЫЙ ТИРЕОИДИТ. Гнойный тиреоидит - это гнойно-септическое поражение тиреоидной паренхимы. Встречаются также случаи гнойного воспаления зобно измененной щитовидной железы - острый гнойный струмит. Эти заболевания не частые. Этиология и патогенез. Гнойный струмит возникает вследствие попадания в щитовидную железу бактериальной инфекции гематогенным или лимфогенным путём. Возбудителями гнойного тиреоидита чаще является пиогенный стрептококк или золотистый стафилококк.

Патоморфология. Морфологически по характеру воспаления различают: неспецифический и специфический тиреоидит, по течению - острый, подострый и хронический.

Острый тиреоидит преимущественно развивается в одной доле. Гистологический при нем проявляются формирование очагов некроза, кровоизлияний, лейкоцитарную инфильтрацию стромы с примесями лимфоцитов и макрофагов.

Подострый тиреоидит (Де Кервена) гистологически проявляется развитием гранулёматозного воспаления. Строма у таких больных инфильтрирована лимфоцитами, лейкоцитами и гигантскими клетками, которые напоминают клетки инородных тел.

Хронический тиреоидит может проявляться в форме зоба Хашимото и Риделя и специфических тиреоидитов при туберкулезе, сифилисе и актиномикозе.

Характерной для зоба Хашимото является лимфоцитарная инфильтрация с образованием фолликулов (лимфоцитарная струма). Для зоба Риделя ("железный" зоб, фиброзно-инвазивный тиреоидит) присуще разрастание фиброзной ткани. При специфических тиреоидитах обнаруживаются специфические гранулёмы. Классификация. Различают острый гнойный тиреоидит как заболевание, которое развивается в неизмененной щитовидной железе, и острый гнойный струмит, который поражает зобно трансформированную щитовидную железу. Симптоматология и клиническое течение. Заболевание в большинстве случаев начинается остро. При этом возникает спонтанная резкая боль в участке шеи, которая усиливается при движениях, разговоре и глотании. Характерными для него считают высокую температуру тела, дрожание, слабость, потливость и тахикардию. При осмотре можно отметить локальное покраснение и отек кожи. Пальпаторно ткани напряженные, железа увеличена, плотная, с флюктуацией в месте поражения. В крови имеется нейтрофильный лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Варианты клинического течения и осложнения. Клиническое течение заболевания приобретает характерные признаки гнойно-септической патологии шеи. Процесс выходит за пределы щитовидной железы. При несвоевременной диагностике и некачественном лечении наблюдаются прорыв гнойника наружу, развитие флегмоны шеи, медиастинит и сепсис. Тем не менее, последствие благоприятное, на месте гнойника развивается фиброзная ткань, а функция железы приходит к норме. Диагностическая программа. 1. Клиническое обследование, пальпация.

2. Общий анализ крови.

3. Сонография щитовидной железы.

4. Диагностическая пункция щитовидной железы.

5. Бактериологическое исследование экссудата.

Дифференциальную диагностику надо проводить с простым тиреоидитом и струмитом.

Тактика и выбор метода лечение. Для подтверждения диагноза необходимо выполнить диагностическую пункцию. При наличии флюктуации и гнойного экссудата нужно проводить хирургическое лечение (хирургическую обработку гнойного очага). Таким больным назначают антибиотики, анальгетики, противовоспалительные и седативные препараты.

АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ. Аутоиммунный (лимфоматозный) тиреоидит - заболевание, описанное Хашимото в 1912 году. Чаще оно встречается у женщин в возрасте 40-50 лет.

Этиология и патогенез. Основным этиологическим фактором в возникновении аутоиммунного тиреоидита является освобождение и попадание антигенов щитовидной железы в кровь вследствие воспалительных процессов и травм, сочетанными с оперативными вмешательствами на щитовидной железе. Установлено, что при этом заболевании появляются антитела к тиреоглобулину, коллоидного компонента щитовидной железы и микросомальной фракции. Однако наличие антитиреоидных антител не обязательно приводит к повреждению щитовидной железы. Цитотоксические свойства этих антител проявляются лишь после взаимодействия их с Т-лимфоцитами и антигенами гистосовместимости (Н1-АЯ антигенами). Патоморфология. Гистологическим признаком аутоиммунного тиреоидита является диффузная или очаговая инфильтрация щитовидной железы лимфоцитами и плазматическими клетками, которая приводит к разрушению фолликулов и их базальных мембран. В дальнейшем наступает замещение тиреоидной ткани соединительной, в результате чего развивается очаговый фиброз, который напоминает собою узлы. Классификация. Различают диффузную и очаговую, а также гипертрофическую и атрофическую формы аутоиммунного тиреоидита. Симптоматика и клиническое течение. Для тиреоидита Хашимото характерным является медленный рост зоба, ткань железы приобретает плотность, постепенно развивается гипотиреоз. Вместе с этим, появляется симптоматика, связанная с компрессией зобом органов и тканей шеи. Больные жалуются на увеличение щитовидной железы, ощущение сдавливания в участке шеи, затрудненное глотание и дыхание, боль в участке железы и общую слабость.

Увеличение щитовидной железы симметричное, она, как правило, плотной консистенции, а при пальпации отмечают её "узловатость". Во время нажатия на одну из долей щитовидной железы наблюдается поднимание доли из противоположного конца и наоборот - симптом "качели". Варианты клинического течения и осложнения. Аутоиммунному тиреоидиту присуще развитие гипотиреоза. Тем не менее встречаются и атипичные клинические формы заболевания: аутоиммунного тиреоидита с тиреотоксикозом (Хашитоксикоз) с постепенным переходом в гипотиреоз, поражение одной доли с клиническим течением узлового эутиреоидного или гипотиреоидного зоба. аутоиммунный тиреоидит может развиваться и в культе щитовидной железы после операций на ней по поводу разных форм зоба. Сочетание аутоиммунного тиреоидита с аденомой или раком щитовидной железы и переход подострого тиреоидита в хронический встречаются редко. Осложнениями аутоиммунного тиреоидита является гипотиреоз, компрессия органов шеи, в некоторых случаях - малигнизация. Диагностическая программа 1. Клиническое обследование больного (пальпация щитовидной железы).

2. Определение концентрации гормонов щитовидной железы и тиреотропину.

3. Сонографическое исследование щитовидной железы.

4. Определение антител к разным компонентам ткани щитовидной железы.

5. Биопсия щитовидной железы. Дифференциальный диагноз. Проводится с эндемическим и спорадичным зобом, зобом Риделя и раком щитовидной железы. Симметричное увеличение щитовидной железы, плотная ее консистенция, "узловатость" пальпаторно и сонографически, наличие у других членов семьи аутоиммунных заболеваний, высокий титр антител к тиреоглобулину и микросомальной фракции, развитие гипотиреоза, положительная реакция в виде уменьшения размеров зоба при проведении преднизолоновой пробы (20 мг преднизолона в течение 7-10 дней) - все это отличает аутоиммунный тиреоидит от эндемического и спорадичного зоба, тиреоидита Риделя. Клиническое, инструментальное и лабораторное отличие аутоиммунного тиреоидита от рака щитовидной железы практически отсутствует. В данном случае исключительное значение имеет морфологическое исследование - биопсия щитовидной железы или же срочное гистологическое исследование во время операции. Макроскопически железа бледно-розово-серого цвета с желтоватым оттенком (вместо красно-бурой в норме), с атрофической капсулой и тонкостенными хрупкими венами. Тактика и выбор метода лечение. Специфической терапии аутоиммунного тиреоидита на сегодня не существует. При явлениях гипотиреоза назначают заместительную терапию тиреоидными гормонами (тиреоидин, тироксин). Глюкокортикоиды и антигистаминные препараты используют при наличии подострой формы аутоиммунного тиреоидита.

Хирургическое лечение показано при сдавливании органов шеи и при подозрении на наличие злокачественной опухоли в щитовидной железе. Объем операции до сих пор остается дискуссионным. Органосберегающие операции (инстмусэктомия в сочетании с клинообразной резекцией боковых долей, резекция щитовидной железы) целесообразны лишь на начальной стадии заболевания при сохраненной активности тиреоидной паренхимы. Учитывая реальность малигнизации, частые рецидивы зоба после экономных резекций, роль остатка щитовидной железы, как очага аутоиммуноагрессии, выполняют тиреоидэктомию. После такой операции больные пожизненно должны получать заместительную терапию тиреоидными гормонами. Подмечено, что после тиреоидэктомии, сравнительно с резекцией щитовидной железы, пациенты (кроме связанных с гипотиреозом) значительно лучше реагируют на заместительную терапию тиреоидными гормонами. ТИРЕОИДИТ РИДЕЛЯ. Инвазивный фиброзный тиреоидит Риделя (синоним - зоб Риделя, "железный" зоб) является чрезвычайно редкой патологией, которая составляет 0,005 % среди оперированных по поводу разных заболеваний щитовидной железы. Заболевание описано Риделем в 1894 и 1897 годах, встречается преимущественно у мужчин. Этиология и патогенез. Этиология заболевания остается неизвестной. Имеются определенные предположения, что тиреоидит Риделя идентичный с такими заболеваниями, как идиопатический фиброзный медиастинит, склерозирующий холангит и ретробульбарный фиброз. Это дает основания предположить, что фиброзные поражения разных органов могут быть проявлениями одного заболевания. Некоторые авторы утверждают о его инфекционном происхождении, хотя достоверных данных об этом нет. Патоморфология При этом заболевании в щитовидной железе развивается соединительная ткань, которая в дальнейшем превращается в грубоволокнистую фиброзную ткань. Между ее пластами встречаются небольшие очаги железистой паренхимы, основного микрофолликулярного строения. Фиброзная соединительная ткань выходит за пределы капсулы щитовидной железы, проникает в мышцы шеи, плотно соединяется с пищеводом и трахеей, которая вызовет при этом их сужение, деформацию. Классификация. Поражение щитовидной железы может быть двусторонним и односторонним. Симптоматология и клиническое течение. Больные жалуются на наличие зоба, дисфагию, затрудненное дыхание и изменения тембра голоса (грудной голос) вплоть до афонии. Железа приобретает деревянистой или железной консистенции, конфигурация ее изменяется. Часто при этом наблюдают симптомы компрессии трахеи и пищевода.

Характерным для заболевания является тяжелое "злокачественное" течение с агрессивным ростом фиброзной ткани, которая может продолжаться и после резекции щитовидной железы, прогрессировать и после повторных операций по поводу рецидива зоба.

Функция железы преимущественно не нарушена, хотя изредка течение недуга осложняется гипотиреозом.

Осложнением заболевания чаще может быть компрессия органов и тканей шеи, которая приводит к дисфагии, удушью, изменению голоса. Диагностическая программа.

1. Клиническое обследование больного (пальпация щитовидной железы).

2. Сонографическое исследование щитовидной железы.

3. Сканирование щитовидной железы.

4. Пункционная биопсия щитовидной железы.

5 Морфологическое исследование ткани железы во время хирургического вмешательства.

Дифференциальный диагноз

Дифференцировать тиреоидит Риделя надо с раком щитовидной железы. Такие признаки, как отсутствие бугристости железы, метастазов в лимфатические узлы шеи и паралича возвратных нервов, отличают его от рака. При тиреоидите Риделя пункционную биопсию щитовидной железы через её чрезвычайную плотность провести тяжело. Учитывая это, для решения проблемы следует проводить интраоперационное гистологическое исследование.

Макроскопически наблюдается сращение мышц шеи с капсулой щитовидной железы. Ткань железы серого, с розовыми очагами, цвета, по консистенции напоминает хрящ и на разрезе гомогенная. Тактика и выбор метода лечение. Лечение инвазивного фиброзного тиреоидита Риделя хирургическое и сводится к полному удалению пораженной ткани щитовидной железы. Предпочтение следует отдавать тиреоидэктомии.