- •Предисловие

- •Камеры, газогенераторы, запальники

- •Специальные гидропроливки форсунок по линии горючего в составе смесительной головки

- •Анализ зависимости удельного импульса тяги двигателя рд0124 от времени испытания

- •Исследование работоспособности камер с неблагоприятными сочетаниями геометрических и гидравлических параметров

- •Отработка мву

- •Обеспечение продувки азотом мву при огневом испытании

- •Особенности регистрации и обработки быстроменяющихся параметров (бмп) при ои с введением в кс внешних импульсов

- •Результаты специальных огневых испытаний с введением внешних импульсов в камеры двигателя рд0124

- •Анализ параметров экономичности

- •Охлаждение элементов модельной камеры сгорания

- •Проверка работоспособности камеры на пониженных режимах

- •Отработка штатного варианта камеры

- •Отработка камеры в заданном диапазоне режимов по Рк и Кm

- •Охлаждение

- •Устойчивость рабочего процесса

- •Удельный импульс тяги

- •Работоспособность полноразмерного сопла

- •Коэффициент полноты сгорания (φсм)

- •Коэффициент охлаждения (охл)

- •Коэффициент регенерации (рег)

- •Исследование рабочего процесса в составе модельных установок

- •Отработка устойчивости рабочего процесса камеры сгорания в составе двигателя

- •Модели и методика испытаний

- •Определение распределения давления по рулю и соплу

- •Эффективность управляющих усилий

- •Камера сгорания

- •Газодинамический коллектор

- •Сопловой блок

- •394006, Воронеж, Россия

- •Технология камер двигателей открытой схемы, работающих на о2ж-углеводороде

- •Технология камер двигателей закрытой схемы, работающих на о2ж-керосине

- •Агрегаты подачи

- •Разработка мероприятий по обеспечению требуемого ресурса высокоскоростных подшипников

- •15 Лет сотрудничества оао кб химавтоматики

- •Результаты экспериментальной проверки эффективности конструктивных изменений сепараторов

- •Энергетические установки

- •Содержание Камеры, газогенераторы, запальники

- •Агрегаты подачи

- •Энергетические установки

- •Научно-технический юбилейный сборник

Энергетические установки

УДК 577:629.7

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ НА ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ ТОПЛИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Мозговой Н.В. – ВГТУ, доктор техн. наук

Терещенко М.А. – ВГТУ

Приведено теоретическое обоснование снижения выбросов оксидов азота в аппаратах пульсирующего горения с аэродинамическим клапаном при сжигании в нем топлива (водорода) по сравнению со стационарным горением.

История создания теплогенерирующих устройств тесно связана с историей развития ракетной техники и двигателей летательных аппаратов. Результаты, полученные при разработках в этих областях, находят отражение в создании теплогенерирующих устройств промышленного и бытового назначения. Примером являются аппараты пульсирующего горения, которые ведут свою историю с начала ХХ века, когда были созданы первые образцы. Это были лабораторные реактивные двигатели по типу «трубы Маркони». В России в этот период была запатентована и изготовлена «турбина Караводина». В то время энергоэффективность и тем более экологичность аппаратов для сжигания топлива были далеко не самыми важными аспектами развития энергетики, поэтому единственным промышленным образцом аппарата пульсирующего горения стал немецкий самолет-снаряд «Фау-1» на основе «трубы Шмидта».

Одним из самых успешных двигателей летательных аппаратов во время второй мировой войны стал воздушно-реактивный двигатель для беспилотных самолетов-снарядов V-1. Его схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Двигатель V-1:

1 – входной диффузор; 2 – многоклапанная система подачи горючего; 3 – камера сгорания с резонансной трубой.

Одной из основных задач развития ракетной техники и теплотехнического оборудования является достижение максимальной полноты сгорания топлива и повышение КПД установок. Именно таким преимуществом и обладают камеры пульсирующего горения, характеризующиеся высокой энергетической эффективностью. Недостатком камеры является высокий уровень шума при работе аппаратов и как результат – ограничение в применении. Кроме того, важнейшим показателем в работе теплоэнергетического оборудования является уровень вредных выбросов, образующихся при сжигании топлива. При реализации стационарного процесса сжигания топлива достижение высоких экологических показателей возможно только путем уменьшения нагрузки на горелочное устройство, что противоречит существующим тенденциям развития энергетических установок.

Аппараты пульсирующего горения сочетают в себе высокие теплотехнические и экологические параметры. Существенное снижение вредных выбросов отмечается даже при горении дизельного топлива. Например, по результатам экспериментальных исследований теплогенератора ТГПТ-120 на основе аппарата пульсирующего горения, концентрация оксидов азота в продуктах сгорания составила 10-30 ppm [1]. Однако в литературе приводятся только экспериментальные данные измерений выбросов вредных веществ в окружающую среду. Теоретического же анализа получаемых результатов не приводится.

Известно,

что основным источником появления

оксида азота и диоксида азота в атмосферном

воздухе является сжигание топлива. Для

современных городов диоксид азота часто

играет доминирующую роль по сравнению

с другими загрязнителями. Вследствие

высокой токсичности в качестве величины

для оценки экологической эффективности

аппаратов были выбраны оксиды азота (![]() =

0,085 мг/м3

по сравнению

с 0,5 мг/м3

для пыли и сернистого ангидрида и 5 мг/м3

– для

оксида углерода), их «вклад» в общее

загрязнение атмосферы оценивается

примерно в 30-35 %.

=

0,085 мг/м3

по сравнению

с 0,5 мг/м3

для пыли и сернистого ангидрида и 5 мг/м3

– для

оксида углерода), их «вклад» в общее

загрязнение атмосферы оценивается

примерно в 30-35 %.

Перспективным направлением в процессе улучшения экологических характеристик теплогенерирующих аппаратов является использование таких топлив, как водород и метан. Детальный анализ теплофизических свойств как компонентов топлива, так и продуктов сгорания был получен как раз благодаря их использованию в качестве топлива для ракетных двигателей. Применение этих топлив в аппаратах пульсирующего горения позволяет получать экологически чистые продукты сгорания, которые могут быть использованы даже для непосредственной сушки лекарственных препаратов и продуктов питания.

К настоящему времени можно отметить четыре основных механизма образования оксида азота при горении: «термический», «быстрый», образование NO из закиси азота и «топливный». Основным является «термический» [2]. Название «термический» используется потому, что химические реакции имеют очень высокую энергию активации и при высоких температурах протекают активно.

Образование «быстрых» NO происходит в основном при температурах до 1000 ºС, и с дальнейшим ростом выход оксидов практически не увеличивается. Фенимором было сделано предположение, что «быстрое» образование NО объясняется связыванием молекул азота радикалами СН в реакциях с очень малыми энергетическими затратами [3]. Таким образом, в процессе горения водорода в воздухе оксидов азота, образованных по «быстрому» механизму, наблюдаться не будет, так как нет радикалов СН, которые и обуславливают выход NO.

Стоит особо отметить, что точной методики расчета выхода «быстрых» оксидов азота ныне не существует. Различные авторы оценивают лишь результаты экспериментальных данных.

Что касается процесса образования оксида азота из закиси азота, то часто эту реакцию вообще не учитывают, поскольку она незначительно влияет на полный выход NO. Эту реакцию следует учитывать только при высоких давлениях. В рассматриваемом процессе сгорания водорода в воздухе реакции протекают при давлениях, близких к атмосферному. Учитывая это обстоятельство, данную реакцию образования NO можно не учитывать.

Превращение «топливного» азота в NO наблюдается, главным образом, при горении угля. Так как в состав водорода азот не входит, то при рассмотрении процесса горения водородно-воздушной композиции выход «топливных» оксидов азота равен нулю, и данный компонент можно не рассматривать.

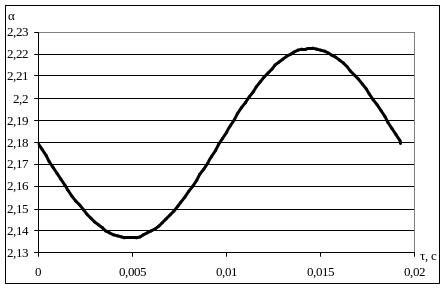

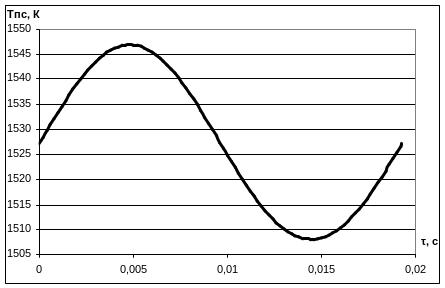

На основе данного анализа, а также на основе зависимости коэффициента избытка окислителя (α) в камере сгорания аппарата пульсирующего горения от времени и от геометрии [4] получены зависимости, представленные на рисунках 2, 3.

|

|

Рис. 2. Изменение коэффициента избытка окислителя при горении водорода в воздухе |

Рис. 3. Изменение температуры при горении водорода в воздухе |

В камере сгорания аппаратов пульсирующего горения с аэродинамическим клапаном равновесные параметры не достигаются. Действительный выход «термических» оксидов азота на несколько порядков ниже равновесных. Это связано с малым временем пребывания компонентов топлива в камере сгорания, что не позволяет достичь состояния равновесия. Как видно из рисунков, период колебания не превышает 0,02 сек., а время пребывания в зоне максимальных температур еще меньше. Время же достижения состояния равновесия при стехиометрическом составе топливной композиции при горении водорода в воздухе приблизительно равно 0,055 сек.

Благодаря методике учета неравновесности образования NO, описанной в работе [5], получены результаты по выходу оксидов азота в аппарате пульсирующего горения с аэродинамическим клапаном тепловой мощностью 326,8 кВт (рис.4, 5). Аппарат данной мощности использован для расчета как адекватная модель для сравнения, поскольку имеются данные по его геометрии, а также результаты экспериментального исследования [6]. Стоит отметить, что расчетные и экспериментальные данные удовлетворительно совпадают.

Рис. 4. Зависимость «мгновенной» концентрации «термического» оксида азота и изменения температуры при горении водорода

Рис. 5. Изменение концентрации «термических» NO в цикле колебаний в АПГ мощностью 326,8 кВт при горении водорода

На рисунках отчетливо видно существенное влияние неравновесности процесса на образование «термических» оксидов азота, в связи с чем концентрация «термических» NO значительно ниже, чем могла бы быть в случае равновесного процесса. При этом «термических» оксидов азота в общем количестве NO, образующихся в АПГ с аэродинамическим клапаном, незначительно. Поскольку образование и «термических», и «быстрых» оксидов азота растет с повышением температуры, на их образование в АПГ влияет главным образом изменение коэффициента избытка окислителя α, которое определяет амплитуду колебания температуры. В АПГ с углеводородным топливом определяющим механизмом образования оксидов азота является механизм образования «быстрых» оксидов, который дает на порядки больший выход, чем образование «термических» оксидов. В связи с этим становится очевидным преимущество водорода как горючего.

Литертура

Быченок В.И. Теплоэнергетика рабочего процесса в аппаратах пульсирующего горения. Воронеж.: 2004.

Мозговой Н.В., Терещенко М.А. Механизмы образования оксидов азота при горении метано-воздушной и водородно-воздушной топливных композиций. Воронеж.: ВГТУ, 2007.

Fenimore C.P. Formation of Nnitric Oxide from Fuel Nitrogen in Ethylene Flames, 1972, V.19, № 2, p. 289 – 296.

Мозговой Н.В., Терещенко М.А. Влияние процессов пульсации в камере сгорания аппаратов пульсирующего горения на выход оксидов азота. Воронеж.: ВГТУ, 2008.

Мозговой Н.В., Терещенко М.А. Расчет выхода «термических» оксидов азота для различных видов топлива в аппаратах пульсирующего горения. Воронеж.: АКТ-2009.

Быченок В.И., Мозговой Н.В., Терещенко М.А. Парогенератор на основе пульсирующего горения для термовлажностной обработки материалов. Воронеж.:ВГТУ, 2006.