- •Организация охраны труда. Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда. Система стандартов безопасности труда

- •Производственный травматизм. Причины производственного травматизма. Расследование и учет несчастных случаев. Методы исследования производственного травматизма

- •Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Особенности физического и умственного труда. Классификация работ по тяжести

- •Работоспособность человека и ее динамика

- •Длительность. Работы

- •Влияние вредных факторов среды на жизнедеятельность человека. Вредные вещества в промышленности

- •Вентиляция. Виды вентиляции, основы расчета Вентиляция, кондиционирование помещений и сооружений

- •Нормирование состояния воздушной среды

- •Классификация систем вентиляции

- •Зависимость плотности воздуха от температуры

- •Производственное освещение, виды, нормирование, особенности освещения ж.Д. Объектов. Основные светотехнические величины, характеризующие производственное освещение

- •Производственный шум и вибрация, вредное действие на организм человека. Характеристики шума, нормирование. Методы снижения шума и вибрации.

- •Защита от действия электрического тока и электромагнитных полей. Критерии электробезопасности. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок.

Теоретические основы БЖД. Основные понятия и определения. Предмет дисциплины БЖД. Связь между охраной окружающей среды и безопасностью. Принципы, методы и средства обеспечения БЖД. Вероятностные оценки возникновения опасных ситуаций

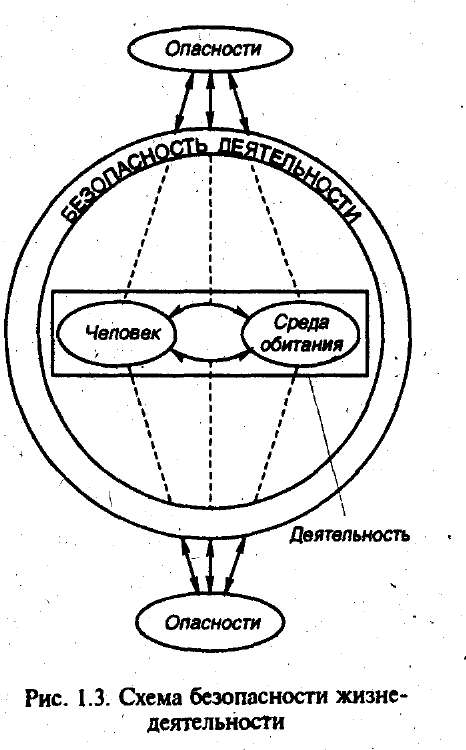

Деятельность человека является предметом научной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Безопасность жизнедеятельности человека представляет собой объект (цель) этой дисциплины. Деятельность человека осуществляется в условиях техносферы (производственной зоны) или окружающей природной среды, т.е. в среде обитания. В научной теории БЖД, таким образом, важнейшими понятиями являются: среда обитания, деятельность, опасность, риск и безопасность.

Среда обитания—окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.

Производственная среда (зона) состоит из составляющих ее элементов: предметы труда, средства труда, продукты труда и др.

Деятельность — активное (сознательное) взаимодействие человека со средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для существования человека в этой среде. Влияние деятельности включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности. Формы деятельности разнообразны.

Жизненный опыт человека показывает, что любой создаваемый вид деятельности должен быть полезен для его существования, но одновременно деятельность может быть источником негативных воздействий или вреда, приводит к травматизму, заболеваниям, а порой заканчивается и полной потерей трудоспособности или смертью. Вред человеку может наносить любая деятельность: работа, на производстве (трудовая деятельность), различные виды отдыха, развлечения и даже деятельность, связанная с получением знаний. Человеческая практика, таким образом, дает основание утверждать, что любая деятельность потенциально опасна.

Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности положена в основу научной проблемы обеспечения безопасности человека. Эта аксиома имеет по меньшей мере два важных вывода, необходимых для формирования систем безопасности, —невозможность разработать (найти) абсолютно безопасный вид деятельности человека (например, рассматривая производственную деятельность человека, невозможно создать абсолютно безопасную технику или технологический процесс); ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопасность для человека (нулевых рисков не бывает).

Опасность — это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь и здоровье человека.

Все виды опасностей (негативных воздействий), формируемых в процессе трудовой деятельности, разделяют в соответствии с ГОСТ 12.0.003—74 на следующие группы: физические, химические, биологические и психофизиологические (социальные). Опасные и вредные физические факторы: движущиеся машины и механизмы; различные транспортно-подъемные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и т. д.

Вредными для здоровья физическими факторами являются: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, ультразвука и различных излучений —тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока.

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие группы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, оксид углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз, латуней и некоторых пластмасс. Сюда относятся также агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ним.

Биологические опасные и вредные производственные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы: физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.).

Опасности, создаваемые деятельностью человека, имеют два важных для практики качества: они носят потенциальный характер (могут быть, но не приносить вреда) и имеют ограниченную зону воздействия (зона действия опасности).

Источниками формирования опасностей в конкретной деятельности являются:

сам человек как сложная система «организм—личность», в которой неблагоприятная для здоровья человека наследственность, физиологические ограничения возможностей организма, психологические расстройства и антропометрические показатели человека бывают непригодны для реализации конкретной деятельности;

процессы взаимодействия человека и элементов среды обитания.

Риск — количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека, т.е. число смертных случаев, число случаев заболевания, число случаев временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности), вызванных действием на человека конкретной опасности (электрический ток, вредное вещество, двигающийся предмет, криминальные элементы общества и др.), отнесенных на определенное количество жителей (работников) за конкретный период времени. Значение риска от конкретной опасности можно получить из статистики несчастных случаев, случаев заболевания, случаев насильственных действий на членов общества за различные промежутки времени: смена, сутки, неделя, квартал, год. «Риск» в настоящее время все чаще используется для оценки воздействия негативных факторов производства. Это связано с тем, что риск как количественную характеристику реализации опасностей можно использовать для оценки состояний условий труда, экономического ущерба, определяемого несчастным случаем и заболеваниями на производстве, формировать систему социальной политики на производстве (обеспечение компенсаций, льгот).

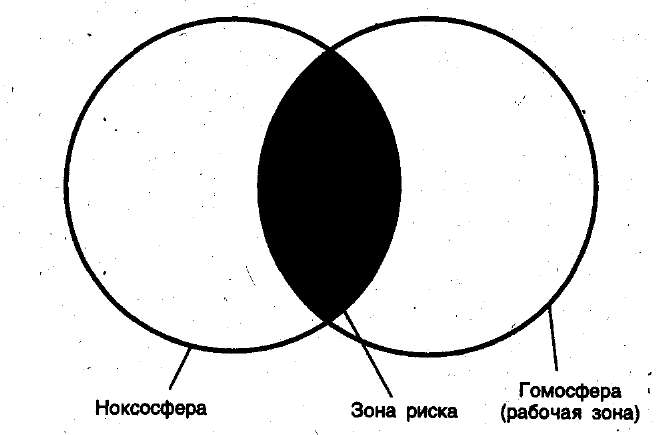

Опасности могут быть реализованы в форме травм или заболеваний только в том случае, если зона формирования опасностей (ноксосфера) пересекается с зоной деятельности человека (гомосфера). В производственных условиях — это рабочая зона и источник опасности (один из элементов производственной среды) (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Формирование области действия опасности на человека в производственных, условиях (для физических (энергетических) травмоопасных (опасных) и вредных производственных факторов)

В производственных условиях различают индивидуальный и коллективный риск. Индивидуальный риск характеризует реализацию опасности определенного вида деятельности для конкретного индивидуума. Используемые в нашей стране показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, такие как частота несчастных случаев и профессиональных заболеваний, являются выражением индивидуального производственного риска.

Коллективный риск — это травмирование или гибель двух и более человек от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Классификация источников опасности и уровни риска смерти человека, взятые из литературных источников, представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Классификация источников н уровней риска смерти человека в промышлевно развитых странах (К —число смертельных случаев чел*1 - год')

Источник |

Причины |

Среднее значение |

Внутренняя среда организма щловека Естественная среда обитания Техносфера |

Генетические и соматические заболевания, старение Несчастные случаи от стихийных бедствий (землетрясения, ураганы, наводнения и др.) Несчастные случаи в быту, на транспорте, заболевания от загрязнений окружающей среды |

Rср= 0,6—1 • 10-2 Rср=10 -6 наводнения 4 –10-3 землетрясения 3 • 10-5 грозы 6 • 10-7 ураганы 3 • 10-8 Кср = 1 • 10-3

|

Профессиональная деятельность Социальная среда |

Профессиональные заболевания, Несчастнее случаи на производстве (при профессиональной деятельности) Самоубийства, самоповреждения, преступные действия, военные действия и т.д. |

Профессиональная деятельность: безопасная Rср < 10-4 относительно безопасная R = 10-4 —10-3 опасная Кср = 10-3 — 10 -2 особо опасная Кср > 10"2 R=(0,5—1,5) 10-4 |

Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке действия различных негативных факторов на человека начинает в настоящее время применяться для обоснованного сравнения безопасности различных отраслей экономики и типов работ, аргументации социальных преимуществ и льгот для определенной категории лиц.

Достижение некоторого приемлемого индекса вреда риска является, по мнению специалистов в области безопасности труда, не только оценкой безопасности в какой-то одной отрасли промышленности, но и для оценки изменения этого уровня безопасности со временем и при различных условиях труда. Это также важно для количественного установления диапазона риска по всей промышленности в целом так, чтобы безопасность пределов воздействия различных производственных факторов могла быть должным образом оценена в части перспективы профессионального риска вообще, его изменения и сокращения. Ожидаемый (прогнозируемый) риск R — это произведение частоты реализации конкретной опасности f на произведение вероятностей нахождения человека в «зоне риска» (Пp) при различном регламенте технологического процесса. Эту величину полезно использовать в практической работе предприятия.

![]()

где f — число несчастных случаев (смертельных исходов) от данной опасности чел-1 • год-1, (для отечественной практики f= К, • 10-3, т. е. соответствует значению коэффициента частоты несчастного случая деленного на 1000); П, — произведение вероятностей нахождения работника в «зоне риска» (p, — вероятность нахождения работника в цехе в течение года (отношение числа рабочих дней в году к общему числу дней в году); р2 — вероятность работы человека на производстве в течение недели (отношение числа рабочих дней в недели к числу дней недели); р3 — вероятность выполнения работником технологического задания непосредственно на оборудовании (отношение времени выполнения задания к продолжительности рабочей смены) и т.п. — т.е. вероятности участия работника в производственной деятельности).

Использование предыдущей формулы для оценки вероятности производственного риска удобно тем, что основываясь на имеющихся на производстве данных о частоте несчастных случаев (подлежат обязательному хранению), можно прогнозировать величину возможного риска, так как регламент технологических процессов дает четкие сведения о времени взаимодействия человека с производственными опасностями в течение рабочего дня, недели, года, т.е. позволяет определить вероятность нахождения работника в «зоне риска». Такой прогноз очень полезен при формировании мероприятий по улучшению условий труда на производстве, так как использование формулы (1.1) позволяет определять величины рисков воздействия различных негативных факторов для конкретного технологического процесса производства, проводить оценку значимости каждого фактора с позиции безопасности, что и является основой формирования мероприятий по улучшению условий труда.

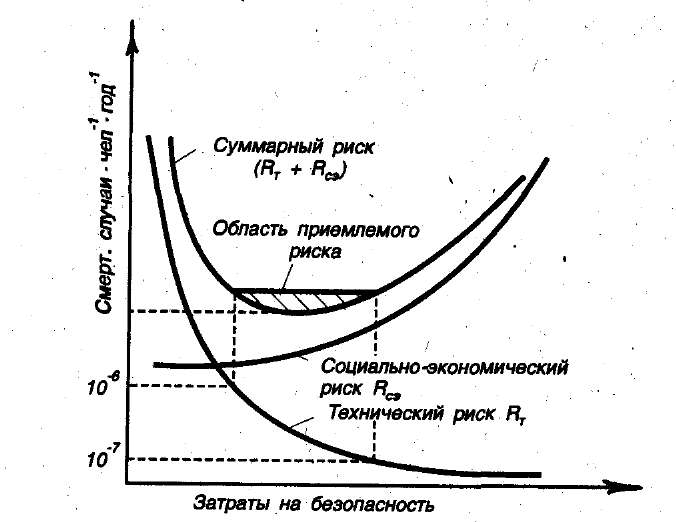

Приемлемый риск. Это такой низкий уровень смертности, травматизма или инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли экономики или государства.

Необходимость формирования концепции приемлемого (допустимого) риска обусловлена невозможностью создания абсолютно безопасной деятельности (технологического процесса). Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения.

Экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны. Так, на производстве, затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере производства (сокращение затрат на приобретение спецодежды, медицинское обслуживание и др.).

Пример определения приемлемого риска представлен на рис. 1.2.

При увеличении затрат на совершенствование оборудования технический риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферу. Это обстоятельство надо учитывать при выборе приемлемого риска. Подход к оценке приемлемого риска очень широк. Так график, представленный на рис. 1.3, в одинаковой мере приемлем как для государства, так и для конкретного предприятия. Главным остается в первом случае выбор приемлемого риска для общества, во втором — для коллектива предприятия экономики.

Рис. 1.2. Определение приемлемого риска

В настоящее время по международной договоренности принято считать, что действие техногенных опасностей (технический риск) должно находиться в пределах от 10-7—10-6 (смертельных случаев чел-1- год-1), а величина 10-6 является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска. В национальных правилах эта величина используется для оценки пожарной безопасности и радиационной безопасности.

Мотивированный (обоснованный) и немотивированный (необоснованный) риск. В случае производственных аварий, пожаров, в целях спасения людей, пострадавших от аварий и пожаров, человеку приходится идти на риск. Обоснованность такого риска определяется необходимостью оказания помощи пострадавшим людям, желанием спасти от разрушения дорогостоящее оборудование или сооружения предприятий.

Нежелание работников на производстве руководствоваться действующими требованиями безопасности технологических процессов, неиспользование средств индивидуальной защиты и т.п. может сформировать необоснованный риск, как правило, приводящий к травмам и формирующий предпосылки аварий на производстве.

Безопасность — это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на здоровье человека.

Безопасность следует понимать как комплексную систему мер по защите человека и среды обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью, рис. 1.3. Чем сложнее вид деятельности, тем более комплексна система зашиты (безопасность этой деятельности). Комплексную систему в условиях производства составляют следующие меры защиты: правовые, организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические.

Для обеспечения безопасности конкретной производственной деятельности должны быть выполнены следующие три условия (задачи):

Первое—осуществляется детальный анализ (идентификация) опасностей, формируемых в изучаемой деятельности. Анализ должен проводиться в следующей последовательности: устанавливаются элементы среды обитания (производственной среды) как источники опасности.

Затем проводится оценка имеющихся в рассматриваемой деятельности опасностей по качественным, количественным, пространственным и временным показателям.

Второе —разрабатываются эффективные меры защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие меры защиты человека на производстве, которые при минимуме материальных затрат дают наибольший эффект: снижают заболеваемость, травматизм и смертность.

Третье — разрабатываются эффективные меры зашиты от остаточного риска данной деятельности (технологического процесса). Они необходимы, так как обеспечить абсолютную безопасность деятельности невозможно. Эти меры применяются в случае, когда необходимо заниматься спасением человека или среды обитания. В условиях производства такую работу выполняют службы здравоохранения, противопожарной безопасности, службы ликвидации аварий и др.

Для выполнения условий (задач) обеспечения безопасности деятельности необходимо выбрать принципы обеспечения безопасности, определить методы обеспечения безопасности деятельности и использовать средства обеспечения безопасности человека и производственной среды.

Принцип —это идея, мысль, основное положение.

Метод —это путь, способ достижения цели, исходящий^ знания наиболее общих закономерностей.

Принципы и методы обеспечения безопасности относятся к частным, специальным в отличие от общих методов, присущих диалектике и логике. Методы и принципы определенным образом взаимосвязаны,

Средства обеспечения безопасности в широком смысле — это конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация принципов и методов.

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности — это логические этапы обеспечения безопасности. Выбор их зависит от конкретных условий деятельности, уровня опасности, стоимости и других критериев.

В производственных условиях могут быть реализованы следующие принципы обеспечения безопасности:

Гуманизация деятельности (труда). Замена оператора. Классификация. Ликвидация опасности. Снижение опасности.

Блокировка. Защита расстоянием. Прочность. Слабое звено. Экранирование. Защита временем. Информация. Нормирование. Контроль. Управление. Эффективность.

Рассмотрим подробнее некоторые принципы. Для этого дадим определение каждого рассматриваемого Принципа и приведем пример его реализации.

Принцип гуманизации труда — освобождение человека от выполнения механических, стереотипных, тяжелых и опасных видов труда для выполнения творческих действий.

Принцип классификации (категорирования) состоит в делении объектов на классы и категории по признакам, связанным с опасностями (санитарно-защитные зоны (5 классов), категории производств (помещений) по взрывопожарной опасности (А, Б, В, Г, Д, категорирование помещений по электробезопасности и др.).

Принцип слабого звена состоит в том, что в рассматриваемую систему (объект) в целях обеспечения безопасности вводится элемент, устроенный так, что он воспринимает или реагирует на изменение соответствующего параметра, предотвращая опасные явления (предохранительные клапаны, разрывные мембраны, защитной защемление, молниеотводы, предохранители и др.).

Принцип информации заключается в передаче и усвоении персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности (обучение, инструктажи, цвета и знаки безопасности, предупредительные надписи, маркировка оборудования и др.).

Принцип нормирования заключается в установлений таких параметров, соблюдение которых обеспечивает защиту человека от соответствующей опасности. Например, предельно допустимые концентрации или уровни, нормы переноски и подъема тяжести, продолжительность трудовой деятельности и др.

Важно понимать, что совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо сточки зрения безопасности. Поэтому обеспечение безопасности деятельности может быть достигнуто следующими тремя основными методами:

А — пространственное (или) временное разделение гомосферы и ноксосферы; этот метод реализуется средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации, организации и др.

Б — нормализация ноксосферы путем исключения опасности; это совокупность мероприятий, защищающих человека от шума, газа, пыли, опасности травмирования, и применения других средств, коллективной защиты.

В — средства и приемы, направленные на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, инструктажа, применения индивидуальных средств защиты.

В реальных условиях реализуется комбинация этих названных методов.

Для обеспечения безопасности исходя из способов защиты применяют средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и другие в зависимости от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифицируются в зависимости от опасных и вредных факторов (средства защиты от шума, вибрации, электростатических зарядов и т.д.), а СИЗ, в основном — в зависимости от защищаемых органов (средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз и т.д.).

По техническому исполнению СКЗ подразделяются на следующие группы: ограждения, блокировочные, тормозные, предохранительные устройства, световая и звуковая сигнализации, приборы безопасности, цвета сигнальные, знаки безопасности, Устройства автоматического контроля, дистанционного управления, заземления и зануления, вентиляция, отопление, освещение, изолирующие, герметизирующие средства и др.

К СИЗ относятся противогазы и респираторы, маски, различные виды специальной одежды и обуви, рукавицы, перчатки, каски, шлемы, противошумные шлемы, защитные очки, вкладыши, предохранительные пояса, дерматологические средства и др. Эти средства создаются согласно действующим нормам. Их следует рассматривать как вспомогательные и временные меры зашиты от опасных и вредных факторов.

Организация охраны труда. Надзор и контроль за состоянием охраны труда. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда. Система стандартов безопасности труда

Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии

Общие принципы организации работы по охране труда обусловлены нормами, установленными законодательством Российской Федерации об охране труда.

Главные принципы организации работы:

— государственное управление деятельностью в области охраны труда, включая государственный надзор и контроль;

— единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях всех форм собственности вне зависимости от сферы деятельности;

— признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности;

— установление единых нормативных требований по охране труда на предприятиях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

Вышеизложенные принципы не позволяют предприятию, будь то акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, малое предприятие, индивидуальное частное предприятие и пр., принимать решения, снижающие требования по охране труда, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты, установление компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда, возмещение ущерба, причиненного работнику увечьем, и т. п.

Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи

Службы охраны труда на предприятиях, в организациях, учреждениях создаются в соответствии с требованиями статьи 12 Закона “Об основах охраны труда в РФ”.

Работа служб организуется в соответствии с Рекомендациями по организации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации, утвержденными постановлением Министерства труда от 30.01.95, № 6.

Структуру и численность службы охраны труда предприятия следует определять в соответствии с Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда на предприятии, утвержденными постановлением Министерства труда РФ от 10.03.95, № 13.

Службу охраны труда рекомендуется организовать как отдельное структурное подразделение предприятия с непосредственным подчинением работодателю.

На должность инженера по охране труда, как правило, должны приниматься лица, имеющие диплом о присвоении квалификации инженера по охране труда. Лиц, имеющих высшее образование, но не имеющих квалификации инженера по охране труда, рекомендуется направлять за счет средств предприятия на специальные факультеты по переподготовке кадров с присвоением квалификации — “инженер по охране труда”.

Служба охраны труда взаимодействует с другими службами предприятия, комиссией по охране труда, уполномоченными профессиональных союзов или трудового коллектива, а также с органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда.

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда РФ, коллективными договорами, нормативной документацией предприятия.

Основные задачи службы охраны труда:

1. Организация и координация работы по охране труда на предприятии.

2. Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда работниками предприятия.

3. Профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний и улучшению условий труда.

4. Консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда.

Для выполнения поставленных задач службе охраны труда рекомендуется:

— Выявлять опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах.

— Анализировать состояние и причины производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

— Оказывать помощь подразделениям предприятий в определении параметров опасных и вредных производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест.

— Участвовать в оформлении документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

— Проводить совместно с представителями подразделений предприятия и с участием уполномоченных профессиональными союзами обследования технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин, механизмов на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, состояния санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников.

— Разрабатывать совместно с руководителями подразделений мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и т. д.

— Участвовать в составлении раздела “Охрана труда” коллективного договора, соглашения по охране труда предприятия.

— Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию построенных или реконструированных объектов производственного назначения.

— Составлять перечень профессий и видов работ, на которые должны быть инструкции по охране труда.

— Разрабатывать программы и проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

— Оказывать методическую помощь по организации инструктажа (первичного на рабочем месте, вторичного, внепланового, целевого), обучения и проверки знаний работников по охране труда.

— Участвовать в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников предприятия.

— Обеспечивать подразделения предприятия правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями.

— Составлять отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки.

— Доводить до сведения работников предприятия вводимые в действие новые законодательные и иные нормативные документы.

— Организовывать хранение документации (актов Н-1 и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, материалов аттестации и сертификации рабочих мест) в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами.

— Контролировать:

соблюдение требований законодательных и иных нормативных документов по охране труда;

правильность применения средств индивидуальной защиты;

соблюдение Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве;

выполнение мероприятий раздела “Охрана труда” коллективного договора, предписаний органов государственного надзора и контроля;

наличие в подразделениях инструкций по охране труда;

своевременность и качество обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда и т. д.

Планирование работы по охране труда

Работа по охране труда на предприятии должна планироваться в соответствии с Рекомендациями по планированию мероприятий по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда от 27.02.95, № 11.

Рекомендации разработаны в целях создания здоровых и безопасных условий труда на производстве, повышения качества разработки коллективных договоров и соглашений по охране труда, и для оказания помощи работодателям, профессиональным союзам и иным уполномоченным работникам представительных органов по планированию мероприятий по охране труда на предприятии, в учреждении, организации, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Эти рекомендации разработаны в соответствии с Законом “Об основах охраны труда в РФ”.

Мероприятия по охране труда обеспечиваются соответствующей проектно-конструкторской и технологической документацией и оформляются разделом в коллективном договоре и соглашении по охране труда с учетом предложений Рострудинспекции и других Федеральных органов надзора, работодателей, работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, и иных уполномоченных работниками представительных органов на основе анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по результатам экспертизы технического состояния производственного оборудования, а также с учетом работ по обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда.

Соглашение по охране труда — правовая база планирования и проведения мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (работодателями и уполномоченными работниками представительных органов) либо со дня, установленного в соглашении. Изменения и дополнения вносятся в соглашение по согласованию сторон. Контролируется выполнение соглашения непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставить всю необходимую для этого информацию.

Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по форме, утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.

Мероприятия по охране труда:

1. Модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого производственного оборудования (ГОСТ 12.2.003—91, ГОСТ 12.2.009—80, ГОСТ 12.2.049—80, ГОСТ 12.2.061—81 и другие нормативные правовые акты).

Примечание. В данном пункте и последующих, кроме перечисленных нормативных правовых актов, могут быть использованы и другие действующие законодательные и межотраслевые нормативные правовые акты по охране труда.

2. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами, применение промышленных роботов в опасных и вредных производствах в целях обеспечения безопасности работников (ГОСТ 12.2.049—80, ГОСТ 12.2.061—81, ГОСТ 12.2.062—81, ГОСТ 12.2.064—81, ГОСТ 12.2.072—82, ГОСТ 12.3.002—75, ГОСТ 12.4.026—76).

3. Совершенствование технологических процессов в целях устранения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.003—74, ГОСТ 12.1.007—76, ГОСТ 12.3.002—75, СП-1042—73).

4. Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах (ГОСТ 12.1.001—89, ГОСТ 12.1.002—84, ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.006—84, ГОСТ 12.1.008—76, ГОСТ 12.1.012—90, ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.1.031—81, ГОСТ 12.1.045—84, ГОСТ 12.1.047—85, ГОСТ 12.1.048—85, ГОСТ 12.4.012—83).

5. Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током (ГОСТ 12.1.018—93, ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.1.038—82, ГОСТ 12.1.045—84, ГОСТ 12.2.007.0 — ГОСТ 12.2.007.14, Правила устройства электроустановок).

6. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных коммуникаций и сооружений (ГОСТ 12.2.016—81, ГОСТ 12.2.052—81, ГОСТ 12.2.063—81, ГОСТ 12.2.085—82, ГОСТ 12.3.001—85).

7. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с хранением, перемещением, транспортированием, заполнением и опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве (ГОСТ 12.1.004—91, ГОСТ 12.1.007—76, ГОСТ 12.1.010—76, ГОСТ 12.1.011—78, ГОСТ 12.2.022—80, ГОСТ 12.3.020—80, ГОСТ 12.4.026—76).

8. Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны, неблагоприятно воздействующих механических колебаний (шума, вибрации, ультразвука и др.) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах (ГОСТ 12.1.001—89, ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.005—88, ГОСТ 12.1.006—84, ГОСТ 12.1.012—90, ГОСТ 12.1.040—83, ГОСТ 12.1.045—84).

9. Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.4.011—89, ГОСТ 12.4.120—83, ГОСТ 12.4.125—83).

10. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок в целях обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений (ГОСТ 12.1.005—88, ГОСТ 12.2.028—84, СНиП 2.04.05—91).

11. Приведение к нормам естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории.

12. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест в целях обеспечения безопасности работников (ГОСТ 12.3.002—75, СНиП 3.05.06—85).

13. Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на производственное оборудование (органы управления и контроля, элементы конструкций), коммуникации и на другие объекты (ГОСТ 12.4.026—76, ГОСТ 12.4.040—78).

14. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, готовой продукции и отходов производства (ГОСТ 12.2.022—80, ГОСТ 12.3.009—76, ГОСТ 12.3.020—80).

15. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей (СНиП 2.04.05—91).

16. Приведение к нормам зданий (производственных, административных, бытовых, общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и промышленных площадок (СНиП 2.08.02—89, СНиП 2.09.02—85, СНиП 2.09.03—85, СНиП 2.09.04—87, СНиП 2.11.01—91, СНиП 2.11.04—85).

17. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, умывальных, уборных, помещений для личной гигиены женщин, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды и др.) (СНиП 2.09.04—87).

18. Мероприятия по обеспечению работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.

19. Приобретение и монтаж сатураторных установок (автоматов) для газирования воды, устройство централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газированной воды, чая и других тонизирующих напитков (СНиП 2.09.04—87).

20. Устройство на действующих объектах новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе (СНиП 2.09.04—87).

21. Устройство тротуаров, переходов, туннелей, галерей на территории предприятия (цеха), строительной площадки в целях обеспечения безопасности работников, внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

22. Проведение экспертизы условий труда в проектной и технологической документации при строительстве новых и реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений, объектов производственного назначения.

23. Обязательная сертификация постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

24. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников предприятия (ГОСТ 12.0.004—90. Типовые положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций).

25. Организация кабинетов, уголков, передвижных лабораторий, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т. п., проведение выставок по охране труда и безопасности дорожного движения.

26. Разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также приобретение других нормативных правовых актов и литературы в области охраны труда.

Примечание. По усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по охране труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и улучшение условий их труда.

Для непроизводственных отраслей (торговли, организаций культуры, государственных учреждений и др.), а также для процессов, связанных с обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом, монтажом, установкой и сооружением электроустановок, телерадиопредприятий и предприятий связи, процессов транспортирования, хранения и перевозки, содержание мероприятий по охране труда может отличаться от указанных в настоящих Рекомендациях.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного производства работ

Специфические особенности производства на предприятии определяются технологическими переделами (литейное производство, сварка, ковка, штамповка и т. п.). Следовательно, на предприятии должен быть комплект нормативной документации, содержащей требования охраны труда по всем технологическим процессам, производимым на данном предприятии.

Кроме того, есть общие для всех предприятий нормы, например, содержание территории, электробезопасность, безопасность эксплуатации внутризаводского транспорта и т. п.

На все виды работ и по каждой профессии должны быть разработаны и утверждены инструкции по охране труда. Инструкции должны содержать сведения о методах, предотвращающих воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов, о необходимости применения тех или иных средств индивидуальной защиты, о регламентированных действиях работников, предотвращающих травматизм на производстве.

Наиболее распространенные причины несчастных случаев и источники травмы:

— использование машин, оборудования и инструмента не по назначению или в неисправном состоянии;

— несоблюдение требований инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации и технических описаний;

— перевозка людей на транспортных средствах, не отвечающих требованиям правил по охране труда и правил дорожного движения;

— работа без применения средств коллективной и индивидуальной защиты, или в спецодежде, не соответствующей требованиям инструкций по охране труда;

— работа на высоте без предохранительных и страховочных приспособлений с использованием неисправных лестниц, подмостей или других подручных средств;

— выполнение работ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— работа или нахождение под поднятым грузом, работающим краном и т. п.;

— отсутствие или несоответствие правилам охраны труда ограждений опасных мест;

— отсутствие защиты (ограждений) опасных зон на машинах, оборудовании и установках;

— отсутствие заземления корпусов электрифицированных машин и оборудования (зануления);

— повреждение (нарушение) изоляции электропроводки, токопроводящих проводов и ручного электрифицированного инструмента;

— скользкие опорные поверхности;

— захламленность рабочих мест посторонними предметами.

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного производства работ должны быть направлены:

— на устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, заготовками, агрегатами, травмоопасными узлами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;

— выявление опасных зон технологических процессов и операций;

— комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанционного управления технологическими процессами и операциями при невозможности устранения из технологического процесса опасных и вредных производственных факторов;

— герметизацию оборудования или создание в кабинах машин избыточного (по сравнению с атмосферным) давления воздуха;

— использование средств коллективной и индивидуальной защиты работников;

— разработку регламентирующих документов в целях обучения работников безопасным приемам выполнения работ и обеспечения их соответствующей специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;

— использование в технологических процессах новых веществ и препаратов только после утверждения в установленном порядке соответствующих гигиенических нормативов;

— разработку безопасных маршрутов движения машин;

— обеспечение средствами световой и звуковой сигнализации, надежной и понятной связи для совместных безопасных действий агрегатов, машин и работающих на них, в том числе и в темное время суток.

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

Аттестация рабочих мест по условиям труда производится в соответствии с инструкцией, утвержденной Постановлением Министерства труда от 14.03.97, № 12.

Инструкция по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда разработана в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 03.12.90, № 557 “О государственной экспертизе условий труда РСФСР” и от 02.10.91, № 517 “Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение”.

Задачи аттестации рабочих мест по условиям труда:

— определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов на этих рабочих местах;

— оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах;

— предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда в предусмотренном в законодательстве порядке работникам, занимающим аттестуемые рабочие места;

— разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Сроки проведения аттестации устанавливаются самим предприятием с учетом изменений условий и характера труда, техники, технологии, но не реже одного раза в 3 года.

Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются:

1. Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) утверждена Минздравом СССР от 12.08.86, № 4137—86.

2. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). М., 1989.

3. Санитарно-гигиенические нормативные материалы.

В период подготовки к проведению аттестации рабочих мест издается приказ, в котором устанавливаются срок и очередность проведения работ, устанавливается состав аттестационной комиссии, а также задачи и функции подразделений, привлекаемых к работе по аттестации.

В состав комиссии включаются представители профсоюзной организации, руководители отделов охраны труда и техники безопасности, труда и заработной платы, главного технолога, начальники цехов, медицинские работники, квалифицированные специалисты и рабочие.

Аттестационная комиссия, возглавляемая руководством предприятия, контролирует проведение работы на всех ее этапах, аттестует и принимает решения по установлению льготной пенсии и дальнейшему использованию рабочих мест и разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда.

При аттестации оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (химические, физические, биологические, психофизиологические).

Уровень показателей качества производственной среды определяется на основе замеров или расчетом и анализом.

Если на предприятии нет необходимых технических средств и нормативно-справочной базы, то для проведения измерений параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах привлекаются соответствующие специалисты родственных предприятий, специализированных организаций (органов санитарного надзора, Государственной экспертизы условий труда) и других имеющих на это право специалистов.

Измерения физических и химических факторов, а также расчеты и обоснования психофизиологических и биологических факторов должны выполняться при характерных производственных условиях, с использованием методов контроля, предусмотренных соответствующими гостами или другой нормативной документацией.

Данные замеров уровней качества производственной среды оформляются протоколами в соответствии с Альбомом форм медицинской документации (приложение к приказу Минздрава СССР № 1030—80, формы № 330/у, 333/у — 336/у и др.) или разработанными на их основе протоколами, где указаны:

— наименование и код подразделения и рабочего места;

— дата и время проведения замеров;

— наименование подразделения (или организации), выполняющего замеры;

— наименование замеряемого производственного фактора;

— средства измерения (наименование прибора, инструмента, дата его проверки);

— метод проведения замеров со ссылкой на нормативный документ;

— точки измерения (расстояние от источника, пола, стен и т. д.);

— фактическое значение измеряемого параметра;

— должность, фамилия, инициалы и подпись работника, проводившего замеры.

Результаты замеров уровней показателей качества производственной среды заносятся в “Карту аттестации рабочих мест по условиям труда” и используются для оценки состояния условий труда. В расчет принимаются факторы, воздействующие на работника в процессе труда не менее 80% рабочего времени.

Если на рабочем месте фактические значения всех вредных производственных факторов находятся в пределах оптимальных или допустимых санитарных норм, то такое рабочее место следует признать отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям (оптимальные и допустимые условия труда соответственно).

Если на рабочем месте фактическое значение хотя бы одного из показателей качества производственной среды и трудового процесса даже временно превышает гигиенические нормативы, то условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и опасным.

В зависимости от величины фактического превышения значения фактора над нормативными (ПДК, ПДУ) условия труда относятся к 1, 2 или 3-й степени 3-го класса условий и характера труда.

В “Ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделении” включаются сведения об аттестуемых рабочих местах, о количестве занятых на них работниках, об оценке условий труда на них.

В “Сводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда на предприятии” указывается количество рабочих мест на которых проведена аттестация на предприятии в целом, общее количество работников, занятых на них, количество рабочих мест с оптимальными, допустимыми, вредными и опасными условиями труда.

После аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятии издается приказ, согласованный с профсоюзным комитетом, в котором дается оценка аттестации и утверждаются ее результаты, а также “План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда”.

Материалы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 50 лет.

Инструкция устанавливает также формы аттестационных документов (карта аттестации рабочих мест, сводная ведомость, протоколы и т. п.).

Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Министерства труда РФ от 12.10.94, № 65 обучению и проверке знаний по охране труда подлежат руководители и специалисты предприятий, а также лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, связанные с организацией, руководством и проведением работы непосредственно на рабочих местах и производственных участках, с осуществлением надзора и технического контроля за проведением работ, и инженерные и педагогические работники профессиональных образовательных учреждений.

Проверяет знания по охране труда руководителей и специалистов на предприятиях комиссия, члены которой подготовлены в специальных учебных центрах, комбинатах, институтах, имеющих разрешение (лицензию) органов управления охраной труда субъектов Российской Федерации на проведение обучения и проверки знаний по охране труда.

Проверку знаний руководителей и специалистов в соответствии с Положением и ГОСТ 12.0.004—90 следует проводить периодически, не реже одного раза в 3 года. Внеочередная проверка знаний проводится:

— при введении в действие новых (дополненных или переработанных) нормативных и законодательных актов по охране труда;

— при изменении технологических процессов и оборудования;

— при назначении или переводе на другую работу, а также при изменении (дополнении) должностных обязанностей;

— после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных правовых актов по охране труда;

— по требованию государственной инспекции труда, если установлено, что персонал недостаточно подготовлен.

Положение содержит перечень вопросов (программу) для обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов.

Инструктаж по охране труда: порядок проведения и оформления

Инструктаж по безопасности труда проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004—90, раздел 7. Организация обучения безопасности труда.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются: на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводится со всеми вновь принимаемыми на работу (независимо от их образования, стажа работы), с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Программа вводного инструктажа утверждается руководителем (главным инженером) предприятия. Инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности. В журнале регистрации вводного инструктажа, а также в документе приема на работу и в личной карточке делается отметка с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводится:

— со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

— с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

— со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

— со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Повторный инструктаж проводится со всеми рабочими, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. Для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводится:

— при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

— изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

— нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению;

— по требованию органов надзора;

— при перерывах в работе или при допуске к работам, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 60 дней.

Целевой инструктаж проводится:

— при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузкой, выгрузкой, уборкой территории и т. п.);

— ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф;

— производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

— проведении экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий (походов, спортивных соревнований и т. п.).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения). О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, а также целевого, стажировки и допуске к работе работник, проводящий инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Программу первичного (и повторного) инструктажа утверждает руководитель структурного подразделения.

Не проходят первичный инструктаж на рабочем месте лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов. Перечень таких профессий и должностей согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем предприятия.

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний работником, проводящим инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются.

Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск

Работами с повышенной опасностью считаются любые работы, при которых на работающих могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, например, сварка, транспортные, грузоподъемные работы и т. п.

При организации таких работ надлежит выполнять соответствующие требования нормативных документов, главными из которых являются:

— ограничение применения труда лиц в возрасте до 21 года, женщин детородного возраста, а также лиц, кому эти работы противопоказаны по состоянию здоровья (статья 10 Закона “Об основах охраны труда в РФ”);

— применение труда лиц, имеющих специальное профессиональное образование и прошедших своевременное обучение и инструктаж по охране труда (список профессий работников, обязанных периодически обучаться, утверждается Министерством);

— обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры;

— обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными нормами;

— сокращенная продолжительность рабочего времени для некоторых работ, дополнительные отпуска и другие льготы.

В целях предупреждения несчастных случаев на опасных работах по наряду-допуску необходимо:

— приказом по предприятию назначать ответственных лиц за проведение работ с повышенной опасностью, допускаются к которым лица по специальным нарядам;

— проводить целевой инструктаж перед началом работ;

— утвердить перечень опасных работ, с допуском к ним по специальным нарядам;

— завести на всех производственных участках журнал регистрации, выдачи и возврата закрытых нарядов-допусков на опасные работы.

Перечень работ, допуск к которым должен проводиться по специальным нарядам, составляется на основании требований, соответствующих Правилам по охране труда, гостам ССБТ, СНиП и другим нормативным документам.

Примерный перечень работ повышенной опасности:

— подготовительные, очистные и ремонтно-строительные работы в бункерах, барабанах, газоходах, колодцах, шахтах и других замкнутых и труднодоступных пространствах;

— ремонт емкостей из-под горюче-смазочных материалов;

— работы в электроустановках без снятия напряжения;

— перевозка ядохимикатов и других опасных грузов;

— верхолазные работы и работы на высоте на временных лесах и подмостьях, с элементами конструкций зданий, сооружений и производственного оборудования;

— работы в охранных залах газопроводов, складах легковоспламеняющихся жидкостей, горюче-смазочных материалов или сжиженных газов;

— работы, выполняемые на территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от этого предприятия;

— работы на мостовых кранах, если в пролете имеются действующие краны;

— работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами;

— земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций;

— производство горячих битумных мастик и работа с ними;

— работы в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;

— земляные работы на участках с зараженной почвой (свалки и т. п.);

— работы с пороховым инструментом.

Кроме того, до начала некоторых работ (например, строительно-монтажных) должен быть составлен и утвержден проект, содержащий технические решения и организационные мероприятия по безопасности труда. Указанные проекты должны включать требования нормативных документов:

— по безопасному размещению машин, механизмов, оснастки и приспособлений;

— организации рабочих мест с применением технических средств безопасности;

— номенклатуре устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты;

— освещению площадок, рабочих мест, проходов и проездов;

— организации работ, выполняемых по нарядам-допускам и другим требованиям.

Наряд-допуск выдают ответственному руководителю работ. Совмещение в одном лице обязанностей ответственного руководителя и производителя работ запрещается.

Работу по наряду-допуску должна выполнять бригада в составе не менее двух человек, включая производителя работ.

Наряд-допуск следует выдавать на весь состав бригады и на срок, который необходим для выполнения работ, предусмотренных нарядом-допуском. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах (исправления не допускаются): один остается у ответственного руководителя, второй — у производителя работ. В наряде должны быть указаны меры, обеспечивающие безопасность работ. Перед началом работ наряд-допуск должны подписать ответственный руководитель и производитель работ, а также все члены бригады, получившие инструктаж.

Ответственный руководитель работ обязан лично ознакомить производителя работ с содержанием и объемом работ и проинструктировать о мерах безопасности при их выполнении, совместно с производителем работ проверить состояние средств и мер безопасности на участках работ, осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения работ и соблюдением работающими мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

Производитель работ обязан выполнить работу в полном объеме с соблюдением всех мер безопасности, правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, инструмент, приспособления и т. д.

Работы прекращаются и действие наряда-допуска приостанавливается при обнаружении нарушений требований охраны труда, при изменении объема и характера работ, при изменении в составе бригады и замене руководителя или производителя работ, при возникновении непредусмотренной опасности для жизни и здоровья работающих.

Для возобновления работ должен быть выдан новый наряд-допуск.

Наряд-допуск действителен на время выдачи и хранится от 3 месяцев до 1 года, в зависимости от характера работ, после чего уничтожается в установленном порядке.

Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещений

Санитарно-бытовое обслуживание работников должно предусматривать обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, умывальниками, помещениями личной гигиены, помещениями для обогревания работающих, помещениями общественного питания, здравпунктами и т. п.) и их функциональное соответствие действующим нормам и правилам.

Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных и бытовых зданий и помещений должны соответствовать СНиП 2.09.04—87. Указанными нормами устанавливается минимальная высота и площадь административных и бытовых помещений, а также количество и ширина эвакуационных выходов. Эти же нормы устанавливают количество шкафов, кранов, душевых сеток и других санитарно-технических приборов в зависимости от количества работающих и типов технологических процессов. В этом же документе содержатся требования по оформлению и содержанию помещений здравоохранения (здравпункты, медпункты, помещения личной гигиены женщин, камеры сухого пара (сауны) и т. п.).

Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров

Рабочие и служащие, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры для определения пригодности их к поручаемой работе и предупреждения профессиональных заболеваний.

Медицинские осмотры работников проводятся за счет работодателя.

Перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников, утвержден приказом Минздрава РФ и Госсанэпиднадзором РФ от 05.10.95, № 280/88. Перечень содержит 166 наименований веществ и факторов, а также 30 видов работ, при выполнении которых устанавливаются обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Порядок проведения медицинских осмотров, порядок установления связи заболевания с профессией, а также обязанности и ответственность при проведении медицинских осмотров определены “Положением о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников”, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 10.12.96, № 405. Этим же приказом утверждена “Инструкция по применению списка профессиональных заболеваний”. Сам список, а также периодичность медосмотров и наличие врачей специалистов определены приказом Минздрава РФ от 14.03.96, № 90.

Положение о проведении медосмотров предусматривает выдачу работодателем работнику направления на медосмотр с указанием вредных и опасных веществ и производственных факторов, воздействующих на него в процессе работы.

Основным лицом, проводящим медосмотры, является лечащий врач. Данные медосмотра заносятся в амбулаторную карту.

Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда

Для создания кабинета по охране труда разрабатывают план организационно-технических мероприятий, тематическую структуру и определяют функциональные задачи с учетом специфики производства.

В плане организационно-технических мероприятий по созданию кабинета определяют перечень необходимой работы, назначают сроки, указывают исполнителей и ответственных за выполнение мероприятий.

Тематическая структура определяет направленность работы кабинета охраны труда, которая раскрывается в тематическом плане. Тематический план (основа для создания плана-сценария кабинета) указывает, как должна вестись работа в кабинете, сценарий — раскрывает, как ее следует выполнять.

На основе тематического плана и сценария разрабатывается тематико-экспериментальный план, который раскрывает содержание иллюстраций, определяет материалы для наглядных пособий и их форм (модели оборудования).

Декоративно-художественное оформление проектируется с учетом функциональных задач кабинета (освещения, размещения оборудования, макетов, стендов и т. п.).

При создании кабинета охраны труда разрабатывают и утверждают “Положение о кабинете охраны труда”, включающее основные разделы:

— общие положения;

— оснащение кабинета;

— организация работы кабинета;

— организационно-методическое руководство работой кабинета.

Согласно типовому положению кабинет охраны труда создается во всех организациях с численностью не менее 100 человек.

Кабинет оснащается:

— нормативно-технической документацией;

— учебными программами;

— методическими, справочными и директивными материалами;

— техническими средствами обучения (аудио- и видеотехникой);

— контрольно-измерительными приборами;

— учебным инвентарем и наглядными пособиями.

Работа проводится по годовым и месячным планам.

Кабинет по охране труда согласно СНиП 2.09.04—87 должен иметь площадь от 24 кв. метров при численности работающих менее 1 тыс. человек и до 200 кв. метров при численности более 20 тыс. человек.

Формы статистической отчетности по охране труда

Форма № 7 — травматизм “Сведения о травматизме на производстве” и приложение к ней — травматизм “Сведения о распределении числа пострадавших от несчастных случаев на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев”.