- •1. 31. Понятие и структура государственного бюджета и налогов;

- •3. 53. Теория экономического роста и экономического цикла;

- •4. Основы теории предложения, рыночного равновесия, излишки потребителя и производителя;

- •6. Рыночное равновесие. Излишки потребителя и производителя

- •5. Понятие благосостояния, национального богатства, и их взаимосвязь с валовым внутренним продуктом (ввп);

- •Ввп и общественное благосостояние

- •11. Понятие предприятия, его внешний и внутренней среды;

- •13.82. Особенности ценообразования в условиях структур рынка несовершенной конкуренции;

- •11.2. Чистая монополия

- •11.3 Монополистическая конкуренция

- •11.4. Олигополия

- •14. 67. Конкуренция: понятие, виды, инструменты, результаты, конкурентоспособность;

- •19. Понятие и роль концентрации, централизации и диверсификации производства;

- •1.3 Экономические аспекты концентрации производства

- •32. Инструменты макроэкономической политики государства;

- •33. 80. Рынок: понятие, виды, функции;

- •34. Особенности ценообразования в условиях структур рынка совершенной конкуренции;

- •10.4. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде

- •37.70. Инфляция: понятие, причины, виды, измерение, следствия;

- •41.81. Макроэкономические показатели национального производства и способы их расчета;

- •42. Основы теории спроса, рыночного равновесия, излишки потребителя о производителя;

- •6. Рыночное равновесие. Излишки потребителя и производителя

- •44. Понятие и особенности состояния, закономерности переходной экономики;

- •Либерализация экономики.

- •Макроэкономическая стабилизация.

3. 53. Теория экономического роста и экономического цикла;

Несмотря на стремление к достижению экономического равновесия, экономика любой страны подвержена спадам и подъемам, т. е. испытывает циклические колебания.

Теория экономических циклов как теория «больших волн» в экономике была разработана в 30-е годы XX века.

Согласно академику Кондратьеву «большие волны» в экономике охватывают период от 30 до 50 лет и характеризуются глубоким спадом, связанным с ухудшением экономического состояния в ряде отраслей экономики. Теория экономических циклов также включает теорию «малых волн». Под «малыми волнами» понимается процесс снижения деловой активности в отдельных отраслях производства. Периодичность таких волн составляет около 5 лет и связана с развитием научно-технического прогресса.

С помощью названных теорий объясняется объективность циклических колебаний экономики. Понимание развития циклических колебаний позволяет приспособиться к экономическим спадам и уменьшить негативные последствия, связанные с их развитием в экономике.

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относятся к теориям экономической динамики. Теории циклов объясняют причины колебаний экономической активности общества во времени на основе волнообразной кривой, которая учитывает развитие экономики с помощью совокупных макроэкономических показателей.

Направление и степень изменения показателя или совокупности показателей, характеризующих развитие народного хозяйства, называется экономической конъюнктурой, поэтому теорию экономических циклов называют также теорией экономической конъюнктуры.

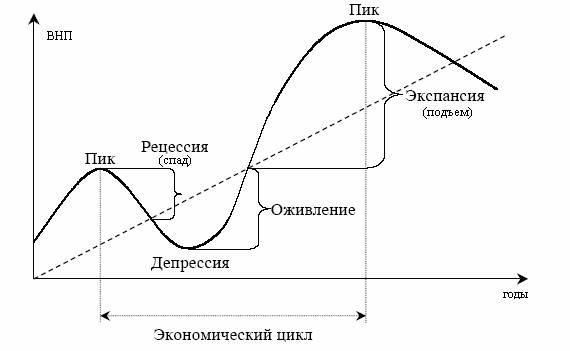

Несмотря на экономические колебания, общая тенденция развития экономики характеризуется ростом. На графике рисунка 2.3 эта тенденция показана прямой.

Промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры называют экономическим циклом. В экономическом цикле наблюдается ряд экономических состояний экономической конъюнктуры: высшая точка активности, называемая пиком, неизбежно следом за ней идет спад, или рецессия, который может перейти в глубокий спад или кризис экономики, затем следует низшая точка деловой активности экономических субъектов - депрессия, далее следует оживление, сменяемое подъемом или экспансией - периодом активного инвестирования и роста производства.

Рассмотрим подробнее каждую фазу экономического цикла.

Пик, как высшая точка деловой активности, характеризуется высоким уровнем доходов населения, полной занятостью, максимальным объемом производства. Такая ситуация не может сохраняться в экономике длительное время, т. к. экономика исчерпала все возможности экономического роста. Результатом высокого уровня доходов является усиление склонности к сбережению, что сокращает инвестиции в производство, насыщение потребления еще больше усиливает склонность к сбережению. Недостаток инвестиционных средств приводит к сокращению производства и уменьшению занятости. Таким образом, намечается спад производства

Рис. 2.3. Модель экономического цикла

На рисунке 2.3 можно видеть динамику экономического цикла. Хотя и существуют спады в промышленном производстве, в экономике наблюдается тенденция экономического роста.

Под спадом, или рецессией, понимается сокращение объемов общественного производства до прямой, характеризующей общую тенденцию развития экономики. Спад сопровождается резким ростом инфляции и безработицы. Причиной резкого роста инфляции является нарушение паритета цен, сложившихся в экономике, и значительное накопление денежных средств на руках у населения. Резкий рост безработицы связан с желанием предпринимателей сохранить капитал и найти более выгодные варианты его вложения.

Следующей фазой является кризис. Кризис наступает тогда, когда уровень общественного производства опускается ниже кривой, характеризующей тенденцию развития экономики, называемую средней трендовой кривой. В условиях кризиса сохраняются высокие темны сокращения производства, высокие темпы инфляции и безработицы.

Постепенно происходит замедление кризиса, и экономика входит в стадию депрессии. Депрессия характеризуется замедлением темпов инфляции, безработицы и сокращения производства. То есть все предприятия, которые производили невостребованный продукт, уже закрылись, а предприятия, пострадавшие в меньшей степени, не могут увеличивать производство из-за низкой покупательной способности населения. Таким образом, в период депрессии происходит стабилизация экономики на низком экономическом уровне.

Достижение стабильности сопровождается желанием расширения производства наиболее востребованной продукции. Возникает тенденция расширения производства и увеличения занятости, что приводит к увеличению доходов населения и повышению эффективного спроса. Таким образом, достигается фаза экономического оживления. Она продолжается до достижения уровня производства, соответствующего показателям средней трендовой кривой.

Повышение уровня общественного производства показателя тенденции называется экономическим подъемом. Экономический подъем, или экспансия, характеризуется значительными инвестициями в экономику как со стороны частного, так и государственного капитала, ростом занятости, сокращением инфляции. В данный период инфляция приобретает регулируемую форму.

Циклические колебания экономики были рассмотрены с помощью анализа рынка товаров и услуг.

Согласно кейнсианской теории предполагается, что объем предложения на названном рынке совершенно эластичен. Объем же потребления домашних хозяйств в текущем периоде определяется величиной их доходов в предшествующем периоде, поэтому принимаемые решения об объемах индуцированных инвестиций ориентированы на приращение совокупного спроса (национальный доход) в предшествующем периоде. Под индуцированными инвестициями понимаются инвестиции, непосредственно приводящие к росту объемов производимых товаров и услуг. Но помимо индуцированных инвестиций существуют еще автономные расходы. Под автономными расходами понимаются инвестиции, не приводящие к росту объемов производимых благ в текущем периоде. Они связаны с внедрением новой технологии, созданием нового продукта. Результаты автономных расходов сказываются в перспективе, приводя как к росту объемов производимой продукции, так и к росту ее качества.

Основными субъектами, осуществляющими автономные инвестиции, выступают предприниматели, т. к. ориентируясь на возможные изменения в спросе, они стремятся учесть и сформировать его, создавая новый продукт. В условиях ограниченности инвестиционных средств в предпринимательском секторе, определенная доля автономных расходов принадлежит государству и банкам.

Суммы индуцированных и автономных расходов отражаются в возрастающих размерах ВНП, как одном из основных показателей, характеризующих экономику. И достижение равновесия, и нарушение его будут зависеть от размеров автономных расходов, т. к. величина индуцированных расходов в определенной степени ограничена как сверху - объемом ВНП при полной занятости, так и снизу - отрицательной величиной амортизации.

Сторонники теории реального экономического цикла связывают колебания объемов производства и занятости с изменением факторов технологического характера, выражающих способность экономики преобразовывать производственные ресурсы (капитал и труд) в товары и услуги.

Рост научно-технического потенциала общества приводит к расширению производства и занятости через действие эффекта межвременного замещения. Спад производства в моделях реального экономического цикла трактуется как период научно-технического регресса. Сокращение объемов производства и занятости (как следствие ослабления стимулов к труду) понимается как результат ухудшения технической базы производства.

Хотя принято считать, что НТП носит плавный характер и, следовательно, регресс кажется невозможным, тем не менее, факт технических потрясений отрицать невозможно, если рассматривать их более широко. Существует целый ряд явлений, которые как будто не имеют отношения к технике и технологии, но по характеру воздействия, аналогичны технологическим изменениям, т. к. затрагивают процесс преобразования труда и капитала в товары и услуги. Поэтому влияние неблагоприятных погодных условий, жестких норм охраны окружающей среды, повышения мировых цен на нефть приводят к увеличению издержек производства на единицу продукции, что подобно снижению технического уровня производства.

Выводы о связи экономического цикла с резкими изменениями технологических аспектов производства были подтверждены в статистических данных о затратах производственных ресурсов труда и капитала в объемах производства ВНП. Сопоставление проводилось на основе так называемого остатка Солоу - разница между показателями прироста объема производства и затрат факторов производства, взвешенных по доле в НД. С помощью остатка Солоу можно оценить прирост объема производства, обусловленный иными, чем увеличение затрат ресурсов, причинами, например, изменением технологии производства.

Экономический рост связан с эффективностью общественного производства. В свою очередь, эффективность общественного производства это его результативность, которая выражается в увеличении ВНП.

Эффективность - величина относительная, в западной терминологии широкое распространение получила другая категория - результативность, в российской экономической литературе в основном используется термин «эффективность».

Результативность - прирост продукта и дохода на единицу затрат ресурсов.

Существует два пути повышения эффективности общественного производства: экстенсивный и интенсивный.

Экстенсивный путь экономического роста - характеризуется приростом продукта за счет увеличения затрат ресурсов: земли, труда, капитала, производственных мощностей и т.д.

Интенсивный путь экономического роста - характеризуется приростом продукта за счет наиболее рациональных способов использования имеющихся ресурсов, сопровождающихся сокращением затрат и увеличением результата.

До 30-50 годов XX века экстенсивный путь развития являлся наиболее распространенным. В настоящее время большинство развитых стран перешли или переходят на интенсивный путь развития. Это связано с совершенствованием техники и технологии, необходимостью достижения более высокой производительности труда, что приводит к наращиванию экономического потенциала, росту благосостояния.

Необходимость перехода на интенсивный тип развития перерастает в возможность при развитии следующих факторов:

высокий индустриальный уровень производства;

наличие научного потенциала;

наличие природного потенциала;

наличие опытных квалифицированных кадров;

наличие мирового опыта;

высокий уровень и компетентность управления.

На экономический рост влияют ряд факторов, которые можно охарактеризовать как экстенсивные, так и интенсивные. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:

увеличение объема используемых средств производства неизменного технического уровня потенциальной эффективности;

увеличение численности работников неизменного квалификационного уровня;

интенсификация труда, сопровождающаяся увеличением продолжительности рабочего времени;

ликвидация потерь ресурсов и увеличения количества их использования.

К интенсивным фактором экономического роста относятся:

развитие науки, расширение сферы ее применения и увеличение масштабов ее технологического использования;

качественное улучшение орудий и предметов труда, изыскание новых источников энергии, разработка новых технологических процессов и т. д.;

повышение общественной полезности рабочей силы;

использование лучших по качеству природных ресурсов (лучших естественных и улучшенных экономических);

повышение качества производимой продукции.

В условиях интенсификации общественного производства происходит оптимизация структуры общественного производства на основе выравнивания уровней индустриального развития отдельных отраслей и сфер деятельности; определение приоритетов в темпах экономического роста; оптимизация структуры взаимозаменяемой продукции, сбалансированность экономики; возрастает пропорциональность на основе альтернативности направлений капитальных вложений; прогрессивных сдвигов в организации производства; альтернативной социальной политики.

Для изменения экономического роста обычно используются данные о валовом национальном продукте (ВНП), суммирующем доходы всех субъектов, занятых в экономике. Экономический рост испытывает на себе влияние уровня сбережений, роста населения, развития научно - технического прогресса. Экономический рост невозможен без осуществления накоплений.

Рассмотрим, что происходит в экономике, когда возрастает норма сбережений. Предположим, что экономика начинает развиваться, находясь в устойчивом состоянии при определенной норме сбережений и определенных запасах капитала. Затем в результате государственной политики норма сбережений возрастает. Это влечет за собой увеличение инвестиций, но запасы капитала и его выбытие временно остаются неизменными. В результате роста инвестиций, превышающих выбытие капитала, капитал будет постепенно расти до тех пор, пока экономика не достигнет нового устойчивого состояния с большей капиталовооруженностью и более высокой производительностью труда, чем в прежнем устойчивом состоянии. Необходимо заметить, что процесс целенаправленного роста капиталовооруженности приводит к качественному росту занятой в производстве рабочей силы. Поэтому рост капиталовооруженности не всегда может быть сопряжен с ростом численности занятых.

Для выяснения зависимости между нормой сбережений и экономическим ростом необходимо отметить, что более значительные сбережения ведут к более быстрому росту, но это ускорение длится не вечно. Увеличение нормы сбережений обеспечивает рост до тех пор, пока экономика не достигнет нового устойчивого состояния. Если в экономике поддерживается высокая норма сбережений, то капиталовооруженность и производительность будут высокими. Необходимо заметить, что сохранить высокие темпы экономического роста долго не удается. Это связано с рядом причин. Во-первых, не возможен бесконечный рост инвестиций. С одной стороны, их рост ограничен количеством имеющихся в обществе денег, с другой - необходимостью освоения вложенных средств. Во-вторых, экономический рост ограничен качеством занятой в производстве рабочей силы. В-третьих, - целесообразность замены существующих технологий. Необходимость замены технологий связана с их эффективностью или результативностью. Оценка же результативности используемой технологии представляет собой сложный процесс, где оценивается не только количественное соотношение «затраты - результат», но и социальная значимость продукта, экологическая безопасность и т. п.

Для решения макроэкономических задач, необходимо выяснить: каковы должны быть оптимальные размеры накопления капитала, и каково влияние государственной политики на нормы сбережения.

Делая выбор в пользу того или иного устойчивого состояния, политик преследует цель максимизации экономического благосостояния общества. Политик заинтересован в экономическом благосостоянии, стремится выбрать устойчивое состояние с наивысшим уровнем потребления. Уровень накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние с наивысшим уровнем потребления называется золотым уровнем накопления капитала («Золотым правилом»).

Для того чтобы определить, соответствуют ли показатели экономики «Золотому правилу», необходимо сначала определить потребление на одного работника в устойчивом состоянии. Затем выяснить, какое из устойчивых состояний обеспечивает наибольшее потребление. Сравнивая различные устойчивые состояния, необходимо учитывать влияние роста капиталовооруженности как на объем производства, так и на выбытие капитала.

С одной стороны, если капиталовооруженность меньше уровня капиталовооруженности по «Золотому правилу», то рост запаса капитала вызывает рост производства, превышающий увеличение выбытия. В этом случае потребление растет.

С другой стороны, если объем капитала превышает уровень «Золотого правила», дальнейший рост капиталовооруженности уменьшает рост потребления, т. к. рост выпуска продукции окажется меньше прироста выбытия капитала.

На устойчивое состояние экономики свое влияние оказывает также и рост населения. Рост численности работников ведет к сокращению капиталовооруженности каждого из них. Эффект выбытия капитала и рост населения действуют в одном направлении: выбытие уменьшает капитал за счет сокращения запасов капитала, а при растущем населении капитал уменьшается, распределяясь среди большего числа работающих.

Для устойчивого положения экономики необходимо, чтобы объем инвестиций компенсировал негативное влияние выбытие капитала и роста населения. В таком устойчивом состоянии экономики при растущем населении капитал и выпуск продукции на одного работника остаются неизменными, но т. к. количество работающих растет с определенным темпом, капитал и объем производства тоже растут соответственно. Поэтому для поддержания устойчивого уровня экономики необходимо учитывать устойчивый темп роста ВНП.

При условии, что рост населения выше роста ВНП, происходит обнищание, потому что рост населения влияет на уровень накопления по «Золотому правилу».

Поэтому со временем, в связи с ростом населения, необходим рост производительного капитала до такого уровня, пока ситуация вновь не будет соответствовать Золотому правилу.

Таким образом, можно объяснить, почему в условиях технологического прогресса уровень жизни в странах неуклонно возрастает. Технологический прогресс может поддерживать неуклонный рост выпуска продукции на одного работника, в то время как высокий уровень инвестиций ведет к высоким темпам роста только до момента достижения устойчивого состояния.