- •Теория организации

- •Краткое содержание лекций

- •Тема 1. Основы теории организации

- •1.1. Предмет, объект и метод исследования теории организации

- •1.2. Теория организации: ее место в системе научных знаний

- •Информатика

- •1.3. Термин «организация» как процесс и как явление

- •1.4. Организация как система

- •Внешняя и внутренняя среда организации

- •1.5. Классификация систем и подсистем

- •Основная классификация систем

- •Тема 2. Организация как объект менеджмента: причины, цели и задачи создания организаций

- •Введение

- •2.1. Основные причины создания организаций

- •2.2. Видение и миссия организации Видение организации

- •Миссия организации

- •2.3. Цели создания организации. Построение дерева целей

- •Классификация целей организации

- •Иерархия целей

- •Соответствие целей организации внешним и внутренним условиям

- •2.4. Выбор стратегии развития организации

- •Стратегия минимизации издержек

- •Стратегия минимизации рисков

- •Стратегия накопления ресурсов

- •Стратегия расширения рынка

- •Стратегия структуризации среды обитания

- •Стратегия выбора ассортимента

- •Стратегия координации действий партнеров

- •Тема 3. Концепция жизненного цикла организации

- •3.1. Значение и роль жизненного цикла организации в бизнесе

- •3.2. Жизненный цикл организации: различные подходы

- •3.3. Жизненный цикл организации и деятельность руководителя

- •3.1. Значение и роль жизненного цикла организации в бизнесе

- •3.2. Жизненный цикл организации: различные подходы

- •Первый подход

- •Второй подход

- •Анализ ситуации на стадии создания организации

- •Третий подход

- •3.3. Жизненный цикл организации и деятельность руководителя

- •Тема 4. Структура организаций

- •4.1. Понятия структуры и организационной схемы

- •4.2. Различные концепции организационных структур

- •Дифференциация между подразделениями организации по четырем переменным

- •4.3. Основные характеристики организационной структуры

- •4.3.1. Сложность

- •1. Горизонтальная дифференциация

- •2. Вертикальная дифференциация

- •3. Территориальная дифференциация

- •4.3.2. Формализация

- •4.3.3. Централизация

- •4.4. Основные виды организационных структур

- •4.4.1. Базовые структуры управления

- •1. Линейная структура

- •2. Кольцевая структура

- •4.4.2. Производные структуры управления

- •1. Колесообразная структура

- •2. Звездообразная структура

- •3. Иерархическая (линейно-функциональная) структура

- •4. Штабная (линейно-штабная) структура

- •5. Матричная структура

- •4.4.3. Смешанные структуры управления

- •4.4.4. Иерархические (бюрократические) и гибкие (органические) структуры управления

- •Тема 5. Законы организаций

- •5.1. Особенности социальных законов

- •5.2. Основные законы организации

- •5.3. Законы строения организаций

- •5.3.1. Закон целостности

- •5.3.2. Закон синергии

- •Основные показатели созидательного синергетического эффекта

- •5.3.3. Закон пропорциональности и композиции

- •5.3.4. Закон иерархичности

- •5.4. Законы функционирования и развития организаций

- •5.4.1. Закон необходимого разнообразия

- •5.4.2. Закон самоорганизации

- •5.4.3. Закон самосохранения

- •Основные факторы внешней среды

- •5.4.4. Закон развития

- •5.4.5. Закон информированности (и упорядоченности)

- •5.4.6. Закон единства анализа и синтеза

- •5.5. Специфические законы социальной организации

- •Тема 6. Формирование коммуникаций в организации

- •6.1. Понятие и значение организационной коммуникации

- •6.2. Основные направления коммуникаций

- •6.3. Элементы коммуникации

- •Барьеры эффективности коммуникаций

- •6.4. Типы коммуникаций

- •Тема 7. Система управления организацией

- •7.1. Общие понятия системы управления

- •7.2. История вопроса: воздействие на управляемую часть су

- •7.3 Различные теории: управляющая часть су

- •7.4. Основные наборы функций в системе управления организацией

- •7.5. Основные процедуры, используемые в системе управления

- •Тема 8. Организационная культура

- •8.1. Сущность и понятие организационной культуры

- •8.2. Элементы организационной культуры

- •8.3. Доминирующая культура и субкультуры

- •8.4. Сильная и слабая организационная культура

- •8.5. Способы передачи культуры

- •8.6. Типология организационных культур

- •8.7. Изменение культуры организации

- •Тема 9. Организационное проектирование

- •9.1. Понятие и сущность организационного проектирования

- •9.2. Процесс и основные этапы организационного проектирования

- •9.2.1. Общие понятия

- •9.2.2. Основные принципы организационного проектирования

- •9.2.3. Этапы организационного проектирования

- •Основные виды работ при создании ос

- •9.3. Методы организационного проектирования

- •9.3.1. Методы выполнения проектных работ

- •9.3.2. Основные проектные методы

- •Тема 10. Организационные изменения

- •10.1. Основные типы изменений организационных систем фирмы

- •Внешние причины, побуждающие к изменению

- •Влияние размеров предприятия на характер организационных проблем

- •Влияние нововведений на изменение организационной структуры

- •10.2. Основные этапы анализа проектируемых организационных изменений

- •10.3. Выбор стратегии организационного изменения

- •Основные стратегии изменений

- •10.4. Эффективность деятельности организации

- •Рекомендуемая литература по изучению курса

5.4.6. Закон единства анализа и синтеза

Изучение организаций как социально-экономических объектов предусматривает обязательное использование операций анализа и синтеза. При этом, говоря о единстве анализа и синтеза, следует подразумевать и неразрывность и постоянное взаимодействие, осуществляемое в рамках диалектического принципа единства и борьбы противоположностей. Анализ и синтез в своем единении составляют основу системного подхода к изучению деятельности организации.

Закон единства анализа и синтеза утверждает, что благодаря использованию в процессах управления организацией процедур анализа и синтеза обеспечивается настройка организационной системы на оптимальный вариант достижения поставленной цели.

Напомним, что анализ или декомпозиция это разделение целого на части или представление сложного объекта в виде простых составляющих. Анализ причинно-следственных связей между выделенными частями сводится к нахождению необходимых и достаточных условий для поддержания требуемого взаимодействия между этими частями целого. Суть синтеза состоит в объединении простых составляющих объекта в единое целое. Объединение в рамках синтеза осуществляется на основе взаимной необходимости и взаимосвязи.

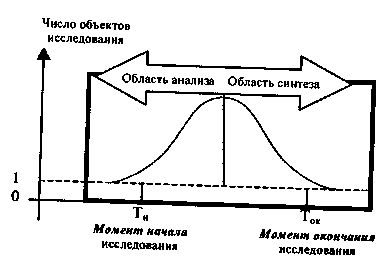

Результатом труда менеджера является принятие управленческого решения. Использование процессов анализа и синтеза является обязательной составляющей любой процедуры принятий решения. На рис. 26. отображено количественное соотношение объектов исследования на различных этапах процедуры принятия управленческого решения.

Рис. 26. Количество объектов исследования на различных этапах

реализации процедуры принятия управленческого решения

В момент начала работы над решением (точка Тн на рис.) менеджер или лицо, принимающее решение, (ЛПР) определяет объект исследования. Далее следует процесс анализа, в ходе которого менеджер должен изучить начальные условия на момент принятия решения. Сюда входит составление исчерпывающего описания внешних и внутренних условий (по отношению к исследуемому объекту), влияющих на его деятельность.

Если решение принимается в отношении работы всей организации, то составляется максимально полное описание всех объектов и факторов внешней среды, влияющих на работу организации, после чего проводится их детальный анализ.

5.5. Специфические законы социальной организации

Новые информационные технологии, сетевые коммуникации и автоматизация управленческого труда способствуют усилению позитивного действия объективных законов организации и совершенствованию принципов управления. Следует иметь в виду, что кроме рассмотренных выше основополагающих законов, обеспечивающих эффективное функционирование социальных организаций с учетом условий внешней и внутренней среды, не менее существенное влияние на их деятельность оказывают также специфические законы, определяющие управленческую деятельность внутри организации.

Специфические законы отражают:

неразрывную связь всех звеньев организации;

пропорциональность производства и управления;

переход от администрирования к стратегическому планированию;

воздействие технологических новаций на развитие социально-экономических организационных систем;

требования экономии времени и интеллектуального ресурса персонала организации и т.д.

Специфические законы способствуют установлению устойчивых количественных и качественных соотношений между управляющей и управляемой частями системы. Они являются составной частью теории организации и определяют правила организации управленческого труда, в числе которых:

• планирование:

стратегическое,

тактическое,

оперативное.

координация деятельности всех звеньев организации;

стабильность и регламентация трудового процесса;

гибкость построения системы управления;

адаптация работников к информационной среде управления;

кооперация управленческого труда;

• горизонтальная интеграция процессов управления.

Рассмотрим некоторые специфические законы, отражающие принципы организации управленческого труда.

Закон своеобразия: для каждой организации существует наилучшая и только ей присущая структура производства управления.

Закон социальной гармонии: в каждой организации развитие социальной сферы увеличивает производительность труда сотрудников благодаря повышению их эмоционального уровня и активизации трудовой деятельности.

Закон социальной загрузки: для каждого человека существует оптимальный объем загрузки работой, при котором в полной мере раскрываются его способности и возможности.

Закон эффективного восприятия и запоминания информации: процессы восприятия и запоминания информации реализуются наиболее эффективно, если они приближаются к процессу мышления.

Закон эффективного осмысления: эффективное осмысление нового возможно только при наличии у человека большого объема знаний или информации по данной тематике.

Закон установки: любой человек воспринимает наиболее полно ту информацию, на которую он настроился и к которой приготовился.

Закон устойчивости информации: первая информация о каком-либо событии является более устойчивой, чем повторная информация о том же событии.

Закон доходчивости информации: доходчивость сообщения выше при одновременном использовании нескольких форм подачи одной и той же информации.

Изучая законы и принципы организации, следует помнить, что они будут эффективно работать только в том случае, если руководитель сможет найти их разумное сочетание, выделить главный (на текущий момент) закон и подчинить ему все другие законы и принципы организации управленческого труда, обеспечивающие достижение глобальной цели организации.