- •«Теоретические основы проектирования технологических процессов ракетных двигателей»

- •1. Понятие об изделии и его элементах (детали и сборочные единицы)

- •2. Рабочий чертеж и характеристики детали

- •3. Классификация поверхностей детали и заготовки

- •4. Производственный и технологический процессы

- •Типы производства и их влияние на тп механической обработки

- •Количество партий запуска в год

- •5.1. Особенности производств в различных типах серийности

- •6. Основы базирования

- •6.1. Понятие о базах и базировании

- •6.2. Схема расположения опорных точек на поверхности призмы

- •6.3. Классификация баз

- •6.4. Способы базирования

- •6.5. Установка и погрешность установки

- •6.6. Принципы базирования в технологии

- •7. Точность и погрешность. Категории точности

- •8. Условия обеспечения точности выполняемого размера (параметра)

- •9. Способы достижения заданной точности размеров

- •10. Структура погрешности размеров, выполняемых в операции

- •11. Структура погрешности установки

- •11.1. Влияние деформаций установочной базы на ωу.

- •11.2. Неточность размера базовых поверхностей и погрешность их

- •11.3. Влияние погрешностей приспособлений и выбора баз на ωу

- •11.4. Влияние выбора схемы установки вала в призму на величину ωу

- •12. Причины возникновения погрешности ωм.О, связанные с методом обработки

- •12.1. Погрешности из-за податливости элементов технологической системы

- •12.2. Погрешности, вызываемые неточностью оборудования

- •12.3. Погрешности, возникающие в связи с износом инструмента

- •12.4. Погрешности обработки, связанные с нагревом элементов тс

- •12.5. Погрешности, связанные с деформацией заготовок

- •12.6. Влияние на точность обработки погрешностей настройки станков

- •13. Технологические размерные расчеты

- •14. Выявление размерных цепей и порядок их решения

- •14.1. Общие указания

- •14.2. Порядок решения размерных цепей

- •15. Технически достижимая и средне-экономическая точность

- •16. Категории и значения припусков

- •16.1. Структура min операционного припуска

- •16.2. Неравномерность припуска при обработке плоских торцевых и цилиндрических поверхностей

- •16.3. Методы определения операционных припусков

- •17. Операционные допуски и правила их выбора

- •18. Методика проектирования тп

- •18.1. Классификация технологических процессов, используемых

- •18.2. Технологичность конструирования изделия и основные направления её повышения

- •18.3. Пример разработки тп

- •19. Методика проектирования тп механической обработки

- •19.1. Понятие о технической подготовке производства

- •19.2. Виды технологических процессов (гост 3.1109-82)

- •19.3. Технология групповой обработки (гост 14.00483)

- •19.4. Исходные данные для проектирования тп

- •19.5. Выбор заготовки

- •19.6. Разработка плана операций

- •19.7. Определение последовательности обработки поверхностей заготовки

- •19.8. Выбор баз

- •19.9 Формирование операций и этапов тп

- •19.10. Разработка тт к выполняемым операциям

- •19.11. Выбор оборудования

- •19.12. Автоматизация проектирования тп (аптп)

- •20. Законы теории вероятностей в технологии машиностроения

- •20.1. Проявление различных погрешностей из рассмотренных выше

- •20.2. Законы распределения размеров (или их погрешностей)

- •20.3. Выявление закона распределения в условиях выполняемой операции

- •20.4. Анализ точности обработки с помощью нормального закона

- •20.5. Метод точечных диаграмм

- •21. Вопросы экономики при проектировании тп

- •21.1. Нормирование и норма времени

- •21.2. Экономическое обоснование вариантов выполнения операции

- •21.3. Сравнение вариантов операций по трудоемкости

- •21.4. Сравнение вариантов операций по технологической

- •21.5. Оценка экономической эффективности дополнительных капитальных вложений

19.10. Разработка тт к выполняемым операциям

Вообще все требования рабочего чертежа являются техническими. Но обычно под ТТ понимают указания на допустимые величины несоосностей, биений, смещений от номинального положения и т.п.). Эти параметры, указанные на рабочем чертеже детали, выполняются главным образом на окончательных операциях. Для всех предшествующих операций подобные ТТ разрабатывает технолог с целью достичь необходимой точности расположения базовых и обрабатываемых поверхностей, обеспечить минимальную неравномерность снимаемых припусков. При этом используется ниже изложенная методика, основанная на анализе ТП с точки зрения последовательности операций и их содержания.

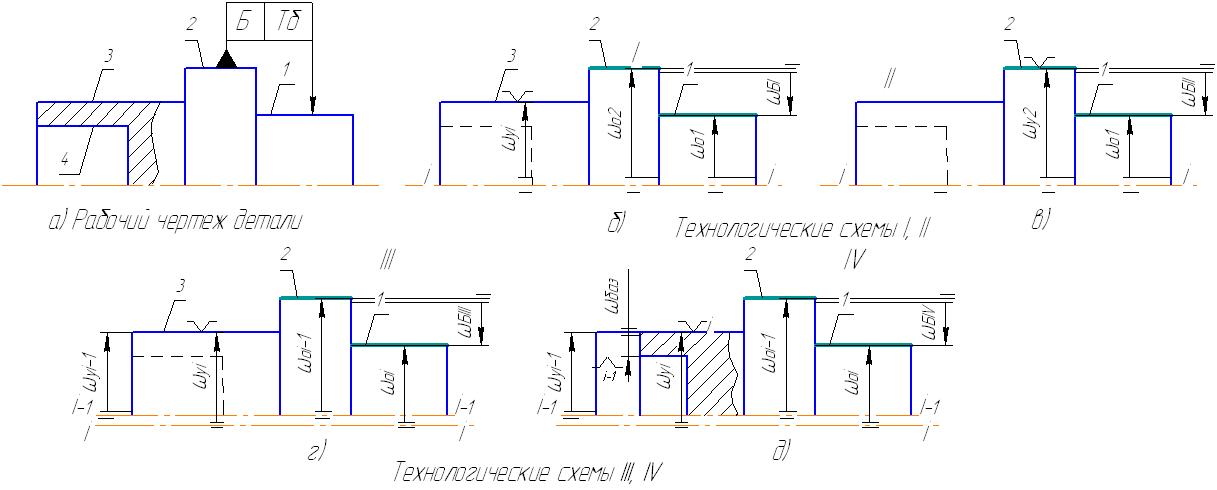

Рис. 47. Технологические схемы

Существо этой методики рассмотрим на примере (рисунок 47). Требуется обеспечить в ТП изготовления детали (рисунок 47а) допустимые по рабочему чертежу биение ТБ между поверхностями 1 и 2. В ТП могут по ряду причин использоваться различные схемы (I...IV) базирования заготовки (рисунок 47б,в,г,д).

Схема I показывает возможность обработки поверхностей 1 и 2 в одной операции при одной установке (ось i-i). В этом случае (рисунок 47в) поле рассеивания биений в партии деталей, как видно из размерной связи, равно

ωБI=ωo1+ωo2≤ТБ

Погрешность установки ωуi хотя и имеет место, но в размерную связь не входит. Схему I называют обработкой с одной установки, и она широко практикуется. На станках токарного типа, на круглошлифовальных станках при обработке простых поверхностей погрешности ωо≈0, и обеспечить строгую величину ТБ несложно.

Но если представить, что поверхность 1 – зубчатый венец, то схема I неприемлема (разные станки). В этом случае целесообразно реализовать схему II, полагая, что к моменту обработки поверхности 1 поверхность 2 уже подготовлена ранее. Тогда

ωБII=ωу2+ωo1≤ТБ,

а для выполнения условия ωБII≤ ТБ требуется обеспечить приемлемую00 величину ωу (с учетом и ωo).

В ТП может иметь место и схема III, когда приходится поверхности 1 и 2 обрабатывать в разных операциях и на разных станках (например, зубчатый и шлицевой венцы), используя при этом одну и ту же базу. Две различных операции соответствуют осям i-1 и i.

Здесь ωБIII=ωуi-1+ωoi-1+ωoi≤ТБ,

а для выполнения условия ωБIII≤ ТБ требуется уменьшать ωу в обеих операциях (учитывая и ωо).

Наконец, в ТП может встретиться и схема IV, когда обработку поверхностей 1 и 2 приходится вести и в разных операциях и от разных баз:

ωБIV=ωуi-1+ωoi-1+ ωуi+ωoi+ωбаз,

где в размерную связь включается погрешность из-за смены баз ωбаз. Обеспечение ТБ при этом ещё более осложняется.

Изложенная методика полностью применима для определения величины неравномерности расположения припуска в случае предварительной и окончательной обработки одной и той же поверхности заготовки.

19.11. Выбор оборудования

С технологической точки зрения различают четыре основных группы станков:

- станки общего назначения (универсальные);

- станки общего назначения повышенной производительности;

- станки определенного назначения (зуборезные, резьбофрезерные, копировально-фрезерные и т.п.);

- специальные станки.

Кроме того, по точностным возможностям станки бывают обычной, повышенной, высокой и особовысокой точности. Последние часто называют – прецизионными.

Обе указанные характеристики – производительность и точность - лежат в основе выбора того или иного станка. При этом серийность производства диктует задачу обеспечения производительности: чем выше серийность, тем более производительным должно быть оборудование.