- •«Теоретические основы проектирования технологических процессов ракетных двигателей»

- •1. Понятие об изделии и его элементах (детали и сборочные единицы)

- •2. Рабочий чертеж и характеристики детали

- •3. Классификация поверхностей детали и заготовки

- •4. Производственный и технологический процессы

- •Типы производства и их влияние на тп механической обработки

- •Количество партий запуска в год

- •5.1. Особенности производств в различных типах серийности

- •6. Основы базирования

- •6.1. Понятие о базах и базировании

- •6.2. Схема расположения опорных точек на поверхности призмы

- •6.3. Классификация баз

- •6.4. Способы базирования

- •6.5. Установка и погрешность установки

- •6.6. Принципы базирования в технологии

- •7. Точность и погрешность. Категории точности

- •8. Условия обеспечения точности выполняемого размера (параметра)

- •9. Способы достижения заданной точности размеров

- •10. Структура погрешности размеров, выполняемых в операции

- •11. Структура погрешности установки

- •11.1. Влияние деформаций установочной базы на ωу.

- •11.2. Неточность размера базовых поверхностей и погрешность их

- •11.3. Влияние погрешностей приспособлений и выбора баз на ωу

- •11.4. Влияние выбора схемы установки вала в призму на величину ωу

- •12. Причины возникновения погрешности ωм.О, связанные с методом обработки

- •12.1. Погрешности из-за податливости элементов технологической системы

- •12.2. Погрешности, вызываемые неточностью оборудования

- •12.3. Погрешности, возникающие в связи с износом инструмента

- •12.4. Погрешности обработки, связанные с нагревом элементов тс

- •12.5. Погрешности, связанные с деформацией заготовок

- •12.6. Влияние на точность обработки погрешностей настройки станков

- •13. Технологические размерные расчеты

- •14. Выявление размерных цепей и порядок их решения

- •14.1. Общие указания

- •14.2. Порядок решения размерных цепей

- •15. Технически достижимая и средне-экономическая точность

- •16. Категории и значения припусков

- •16.1. Структура min операционного припуска

- •16.2. Неравномерность припуска при обработке плоских торцевых и цилиндрических поверхностей

- •16.3. Методы определения операционных припусков

- •17. Операционные допуски и правила их выбора

- •18. Методика проектирования тп

- •18.1. Классификация технологических процессов, используемых

- •18.2. Технологичность конструирования изделия и основные направления её повышения

- •18.3. Пример разработки тп

- •19. Методика проектирования тп механической обработки

- •19.1. Понятие о технической подготовке производства

- •19.2. Виды технологических процессов (гост 3.1109-82)

- •19.3. Технология групповой обработки (гост 14.00483)

- •19.4. Исходные данные для проектирования тп

- •19.5. Выбор заготовки

- •19.6. Разработка плана операций

- •19.7. Определение последовательности обработки поверхностей заготовки

- •19.8. Выбор баз

- •19.9 Формирование операций и этапов тп

- •19.10. Разработка тт к выполняемым операциям

- •19.11. Выбор оборудования

- •19.12. Автоматизация проектирования тп (аптп)

- •20. Законы теории вероятностей в технологии машиностроения

- •20.1. Проявление различных погрешностей из рассмотренных выше

- •20.2. Законы распределения размеров (или их погрешностей)

- •20.3. Выявление закона распределения в условиях выполняемой операции

- •20.4. Анализ точности обработки с помощью нормального закона

- •20.5. Метод точечных диаграмм

- •21. Вопросы экономики при проектировании тп

- •21.1. Нормирование и норма времени

- •21.2. Экономическое обоснование вариантов выполнения операции

- •21.3. Сравнение вариантов операций по трудоемкости

- •21.4. Сравнение вариантов операций по технологической

- •21.5. Оценка экономической эффективности дополнительных капитальных вложений

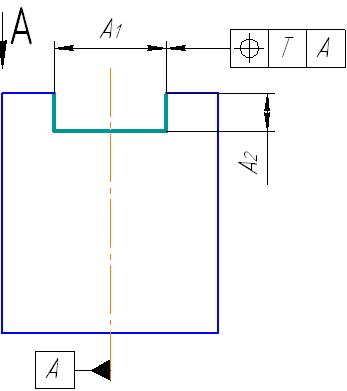

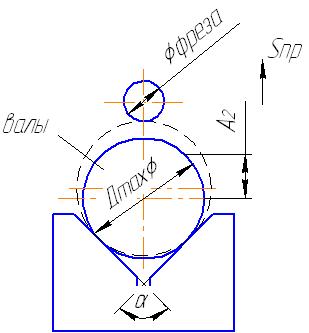

11.4. Влияние выбора схемы установки вала в призму на величину ωу

Сравним

две схемы установки партии заготовок

для фрезерования паза в заготовке вала

по ТТ, показанной на рисунке 21: смещение

оси паза от базовой оси А требуется

обеспечить в пределах допуска Т.

Сравним

две схемы установки партии заготовок

для фрезерования паза в заготовке вала

по ТТ, показанной на рисунке 21: смещение

оси паза от базовой оси А требуется

обеспечить в пределах допуска Т.

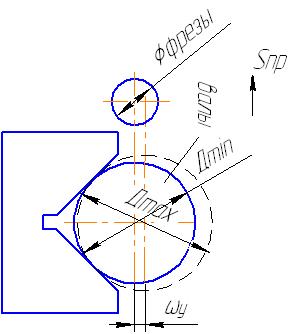

В![]() обеих схемах валы Ø

обеих схемах валы Ø![]() помещаются в призму. В первом случае

ωу=0,

а во втором

помещаются в призму. В первом случае

ωу=0,

а во втором

![]() ,

где α – угол призмы.

,

где α – угол призмы.

Рис. 21. Влияние выбора схемы установки вала в призму на величину ωу

В первом случае плоскость симметрии призмы параллельна направлению продольной подачи Sпр. Очевидно, что при установке валов разных по диаметру их оси совмещают с плоскостью симметрии и ωу=0 при настрое по валу с любым диаметром.

На второй схеме валы устанавливают в призму, плоскость симметрии которой перпендикулярна Sпр., а настройка выполнена по валу Дmin. Очевидно, что здесь возникает элементарная погрешность (ωу=ωБ), вызванная смещением оси валов: ωБ= φ( ) и связанная со схемой установки.

В заключение констатируем, что в общем случае ωу= ωуз+ ωп+ ωз+ ωбаз. Хотя в конкретных случаях установки заготовок составляющих ωу может быть и меньше, а иногда ωу вообще равна или отсутствует.

12. Причины возникновения погрешности ωм.О, связанные с методом обработки

12.1. Погрешности из-за податливости элементов технологической системы

Под влиянием силы резания, закрепления, динамических сил технологическая система (ТС) - станок, приспособление, заготовка, суппорт с инструментом – испытывает упругие деформации. Способность ТС противостоять им называется жесткостью j, а не способность податливостью W

W=1/j, мкм/Н.

На

точность обработки наибольшее влияние

оказывает составляющая Ру

силы резания,

действующая по нормали к обрабатываемой

поверхности: она вызывает наибольшую

деформацию уТС

ТС: уТС

=РуWТС.

На

точность обработки наибольшее влияние

оказывает составляющая Ру

силы резания,

действующая по нормали к обрабатываемой

поверхности: она вызывает наибольшую

деформацию уТС

ТС: уТС

=РуWТС.

Для токарных, кругло -шлифовальных станков деформация ТС ( рисунок 22) равна уТС=уПВ+уЗБ+уз+ус,

где уПВ, уЗБ – податливости передней и задней бабок станка соответственно;

Рис. 22 уз – податливость заготовки;

ус – податливость суппорта с

резцом.

Величина податливости ТС при положении инструмента по заготовке на расстоянии х от левого торца (заготовка установлена в центрах бабок) определяется по формуле:

(1)

(1)

Отметим, что податливость W изменяется по длине вала и зависит от состояния оборудования и способа базирования заготовки. Например, при установке заготовки в патроне (как консоль) податливость заготовки

Эпюры деформации каждого элемента для рассматриваемого случая (заготовка в центрах) показана на рисунке 22.

Рассмотрим случай появления погрешности формы при условии, когда W - переменная, а Ру – постоянная.

В случае когда резец находится в середине длины заготовки (х=0,5l сечение 1-1) и приняв, что WПБ= WЗБ., получим:

WТС.1=1/4(WПБ+ WЗБ)+ WЗ+ WС.,

а при положении резца у передней (или

задней) бабок (х=0

или х=l,

сечение II

– II)

при положении резца у передней (или

задней) бабок (х=0

или х=l,

сечение II

– II)

WТС.1I=WПБ+ WС= WЗБ+ WС.

При этих положениях резца рассчитаем погрешность ωф детали в осевом сечении, учитывая, что ωф=2(уI – yII),

где уI и yII – деформации ТС соответственно в сечениях I и II. Для определения ωф запишем выражения 2уI и 2 уII:

2уI=2Ру[1/4(WПБ+ WЗБ)+ WЗ+ WС] (2)

2 уII= 2Ру(WПБ+ WС) (3)

Вычтя (3) из (2) получим искомую величину ωф:

ωф=2Ру[1/4(WПБ+ WЗБ)+ W-WПБ].

Рис.23

Анализируя это выражение при условии, что WЗ>>WПБ, WЗБ (нежесткий вал на жестком станке), получим, что ωф – величина положительная, т.е. ДI>ДII, (где Д – диаметр вала), а вал приобретет бочкообразность. В случае же, когда WПБ и WЗБ>> WЗ (жесткая заготовка на изношенном станке), вал может оказаться и седлообразным в осевом сечении.

Теперь рассмотрим случай появления ωф, когда податливость системы W - постоянна, а Ру - переменная.

При обработке заготовок может представиться случай, когда W=const, а переменной является сила Ру. Такую возможность иллюстрирует рисунок 23, когда, например, обрабатывают партию овальных в сечении заготовок. Обработка ведется на настроенном на размер D0 станке.

Из-за колебаний глубины резания от t1 в сечении 1-1 до t2 в сечении 2-2 сила резания Ру также изменяется от Ру1 до Ру2. При неизменной податливости ТС возникает разность деформаций у1-у2, а погрешность формы деталей в партии будет ωф=2(у1-у2) по аналогии с предыдущим случаем.

Выражая величины у1 и у2 через силы Ру1 и Ру2 получим

![]() ,

где

,

где

Сpz – коэффициент для расчета силы Pz – наибольшей составляющей силы резания, определяемой экспериментом в теории обработки материалов;

λ – переходный коэффициент от Pz к Py; λ≈0,3;

S – подача;

2(t1-t2) – есть погрешность формы заготовки ωфзаг.

Т.о. имеем:

![]() ,

где

,

где

к – коэффициент копирования

,![]() который можно представить как к=Тдет/Тзаг.

который можно представить как к=Тдет/Тзаг.

При проектировании ТП мехобработки большой интерес представляет величина коэффициента уточнения

![]() .

Этот коэффициент целесообразен при

решении вопроса об обработке конкретной

поверхности заготовки для превращения

её в поверхность детали, т.е. установить

в каких именно операциях должна данная

поверхность быть обработана. Поскольку

каждая операция вносит своё уточнение,

то общее уточнение εпов

ТП применительно к данной поверхности

представляется произведением уточнений

отдельных операций, т.е. εпов=εчерεчистεок,

где

.

Этот коэффициент целесообразен при

решении вопроса об обработке конкретной

поверхности заготовки для превращения

её в поверхность детали, т.е. установить

в каких именно операциях должна данная

поверхность быть обработана. Поскольку

каждая операция вносит своё уточнение,

то общее уточнение εпов

ТП применительно к данной поверхности

представляется произведением уточнений

отдельных операций, т.е. εпов=εчерεчистεок,

где

εчер- уточнение черновых операций, равное 5…6;

εчист – уточнение чистовых операций, равное 2,5…3;

εок – уточнение окончательных операций, равное 1,5…2.

Отделочные операции существенного уточнения не вносят.