- •Генераторы гармонических колебаний

- •1.1. Дифференциальное уравнение автогенератора

- •1.2. Самовозбуждение автогенератора

- •1.3. Стационарный режим автогенератора

- •1.4. Схемы автогенераторов гармонических колебаний

- •§ 4.5. Генерирование низкочастотных гармонических колебаний

- •§ 4.6. Стабилизация частоты

- •4.7. Генераторы гармонических колебаний большой мощности

1.4. Схемы автогенераторов гармонических колебаний

До сих пор рассматривались общие вопросы теории автогенераторов гармонических колебаний. При этом предполагалось наличие схемы, в которой имеется трансформаторная обратная связь между входом и выходом активного элемента. Такая схема автогенератора не единственная. В настоящее время используют большое число различных схем автогенераторов гармонических колебаний, которые классифицируют по ряду признаков. Различают автогенераторы: по типу активных элементов - электровакуумные и полупроводниковые, по виду обратной связи — с внешней и внутренней обратной связью, по виду колебательных систем - LC и RC - автогенераторы, по схеме питания - автогенераторы последовательного и параллельного питания.

Как отмечалось, в качестве активных элементов в автогенераторах можно использовать электровакуумные и полупроводниковые приборы. Тип активного элемента не влияет на характер процессов, происходящих в автогенераторе. Однако различие в характеристиках и параметрах активных элементов приводит к некоторым отличиям в схемах ламповых и полупроводниковых автогенераторов. Главные из этих отличий обусловлены разными величинами входных и выходных сопротивлений лампы и биполярного транзистора, а также тем, что инерционность транзисторов проявляется при значительно меньших частотах, чем в ламповых. Так, в ламповом автогенераторе из-за малых сеточных токов можно считать, что сопротивление промежутка сетка - катод бесконечно велико и, следовательно, не учитывать шунтирующего действия входной цепи лампы. Биполярный транзистор, наоборот, работает при наличии базового тока, вследствие чего сопротивление промежутка база - эмиттер всегда оказывается малым. Поэтому в транзисторном автогенераторе нужно учитывать шунтирующее действие входной цепи биполярного транзистора и в ряде случаев принимать специальные меры для уменьшения этого эффекта.

Внутреннее сопротивление электронной лампы, как правило, больше резонансного сопротивления контура, вследствие чего оно слабо шунтирует колебательный контур и в схеме лампового автогенератора можно использовать полное включение контура в анодную цепь лампы. Выходное сопротивление биполярного транзистора на порядок меньше резонансного сопротивления контура, поэтому в транзисторных автогенераторах принимают специальные меры для их согласования. С этой целью, так же как в избирательных усилителях, используют неполное включение контура в коллекторную цепь транзистора.

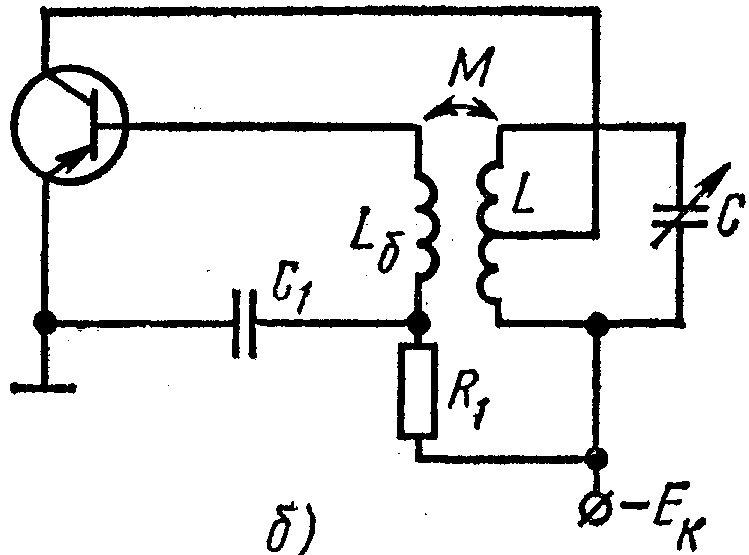

Относительно большое время движения неосновных носителей заряда через базу биполярного транзистора приводит к. тому, что уже на частотах порядка сотен килогерц коллекторный ток транзистора запаздывает относительно напряжения абэ - в биполярном транзисторе проявляется инерционность. Запаздывание коллекторного тока транзистора можно рассматривать' как дополнительный фазовый сдвиг между его выходным током и входным напряжением. Это приводит к тому, что баланс фаз в транзисторном автогенераторе выполняется на частоте, отличной от резонансной частоты контура. Поэтому в транзисторных автогенераторах вводят либо подстройку частоты, либо специальные цепочки, компенсирующие дополнительный фазовый сдвиг в транзисторе. Изложенное убеждает в том, что транзисторные автогенераторы сложнее ламповых (рис. 4.8, а и б).

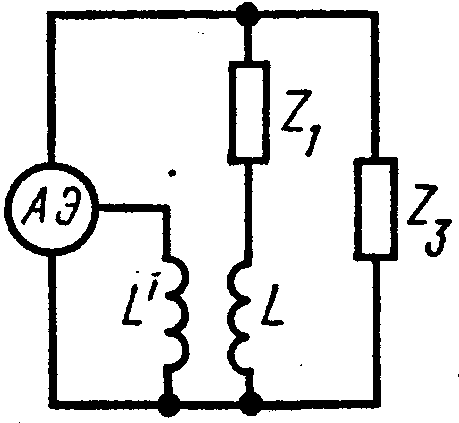

Обе схемы рис. 8 относятся к автогенераторам с внешней обратной связью, обобщенная схема которых имеет вид, представленный на рис. 4.9, а. Для того чтобы в этой схеме существовали незатухающие гармонические колебания, необходимо выполнить условия баланса фаз и амплитуд.

Рис. 4.8. Принципиальные схемы лампового (а) и транзисторного (б) автогераторов с

трансформаторной связью

Выполнение условия баланса амплитуд обычно не вызывает затруднений, так как при правильно выбранном режиме работы активного элемента автогенератора по постоянному току легко получить коэффициент усиления, при котором выполняется условие Kξ >1 (К — коэффициент усиления, ξ - коэффициент передачи цепи обратной связи).

Условие

баланса фаз выполняется тогда, когда

напряжение U1

приложенное к входу активного элемента,

вызывает появление напряжения![]() ,

которое, пройдя через сопротивление Z1

создает новое напряжение

,

которое, пройдя через сопротивление Z1

создает новое напряжение

![]() ,

совпадающее по фазе с первоначальным

напряжением

,

совпадающее по фазе с первоначальным

напряжением

![]() . Поскольку

автогенераторы всегда работают на

частоте, близкой к собственной частоте

колебательной системы, а колебательная

система составлена из сопротивлений

Z1,

Z2,

Z3,

напряжения U1

и U2

сказываются

сдвинутыми по фазе на 180°. Если частота

напряжения U1

совпадает с собственной частотой

колебательной системы автогенератора,

то нагрузка

. Поскольку

автогенераторы всегда работают на

частоте, близкой к собственной частоте

колебательной системы, а колебательная

система составлена из сопротивлений

Z1,

Z2,

Z3,

напряжения U1

и U2

сказываются

сдвинутыми по фазе на 180°. Если частота

напряжения U1

совпадает с собственной частотой

колебательной системы автогенератора,

то нагрузка

Рис. 4.9. Обобщенные схемьг трехточечных автогенераторов

является чисто активной. При этом переменное напряжение на аноде лампы противоположно по фазе сеточному напряжению, так же, как переменное напряжение на коллекторе биполярного транзистора противоположно по фазе напряжению на базе, а переменное напряжение на стоке полевого транзистора - напряжению на затворе. Следовательно, во всех схемах автогенераторов с внешней обратной связью баланс фаз будет выполняться при условии

противофазности

напряжений

![]() и

и![]() .

.

Иными

словами, делитель Z1,

Z2

должен обеспечивать сдвиг фаз между

напряжениями![]() и

и![]() ,

равный ± π.

Указанный сдвиг фаз

может быть получен с помощью трех схем:

трансформаторной

(рис. 4.9, б),

автотрансформаторной

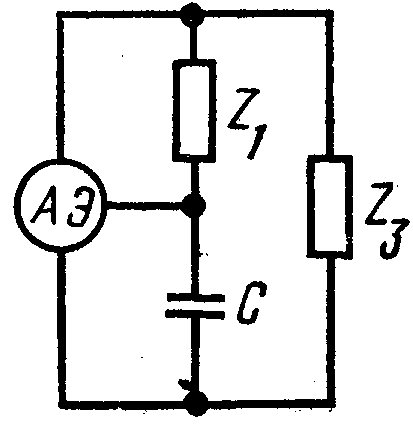

(рис. 4.9, в) и емкостной

(рис. 4.9, г), каждой из

которых соответствуют различные схемы

автогенераторов.

,

равный ± π.

Указанный сдвиг фаз

может быть получен с помощью трех схем:

трансформаторной

(рис. 4.9, б),

автотрансформаторной

(рис. 4.9, в) и емкостной

(рис. 4.9, г), каждой из

которых соответствуют различные схемы

автогенераторов.

В схеме автогенератора с трансформаторной обратной связью правильные фазовые соотношения обеспечиваются выбором знака коэффициента взаимной индуктивности М, в двух других схемах автогенераторов, называемых трехточечными,— выбором характера всех трех сопротивлений (Z1, Z2, Z3).

Рассмотрим последний вопрос подробнее. В большинстве реальных схем используют индуктивные катушки и конденсаторы с малыми потерями, поэтому для простоты будем полагать, что

![]() ;

•

;

•![]() ;

;

![]() з.

з.

Так как автогенератор работает на частоте, близкой к собственной частоте колебательной системы, выполняется равенство

Х1 +Х2+Хз = О. (4.20)

Коэффициент передачи делителя (цепи обратной связи)

![]()

или с учетом равенства (4.20)

![]() (4.21)

(4.21)

Для

того чтобы сдвиг фаз в цепи обратной

связи был равен

![]() ,

,

величина![]() должна

быть действительной и отрицательной.

Это будет при условии, если реактивные

сопротивления Х2

и Х3

имеют один характер

(либо L,

либо С). Тогда для

выполнения равенства (4.20) характер

сопротивления Хг

должен быть противоположен

характеру сопротивлений Х2

и Х3.

Эти условия соответствуют двум основным

трехточечным схемам автогенераторов:

индуктивной и емкостной.

Для того чтобы

подчеркнуть необходимость правильной

фазировки в цепи обратной связи,

трехточечные схемы обычно изображают

так, как показано на рис. 4.10, а, б.

должна

быть действительной и отрицательной.

Это будет при условии, если реактивные

сопротивления Х2

и Х3

имеют один характер

(либо L,

либо С). Тогда для

выполнения равенства (4.20) характер

сопротивления Хг

должен быть противоположен

характеру сопротивлений Х2

и Х3.

Эти условия соответствуют двум основным

трехточечным схемам автогенераторов:

индуктивной и емкостной.

Для того чтобы

подчеркнуть необходимость правильной

фазировки в цепи обратной связи,

трехточечные схемы обычно изображают

так, как показано на рис. 4.10, а, б.

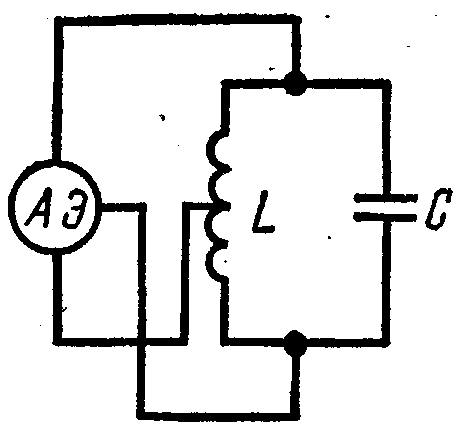

В более общем случае между электродами активного элемента вместо любого чисто реактивного сопротивления может оказаться включенным колебательный контур — как параллельный, так и последовательный. Например, в автогенераторах, работающих в диапазоне СВЧ, очень часто оказываются включенными параллельные колебательные контуры.

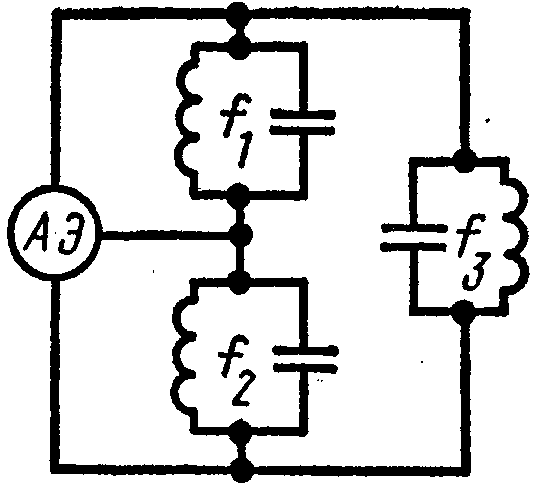

Рис. 4.10. Принципиальные схемы индуктивной, емкостной и трехконтурной «трехточек»

Наиболее сложная схема подобного вида, называемая трехконтурной, приведена на рис. 10, в.

Самовозбуждение трехконтурного автогенератора возможно при условии, что на частоте генерации характер реактивного сопротивления колебательного контура, включенного между входом и выходом (Хг), противоположен характеру реактивного сопротивления двух других контуров. Это условие будет выполнено, если один контур (между входом и выходом) расстроен в одну сторону по отношению к генерируемой частоте, а два других — в другую сторону.

Перейдем к рассмотрению способов питания автогенераторов на примере автогенератора с трансформаторной обратной связью.

До сих пор рассматривались схемы, где активный элемент и колебательный контур включены последовательно по отношению к источнику питания. Такую схему называют схемой последовательного питания.

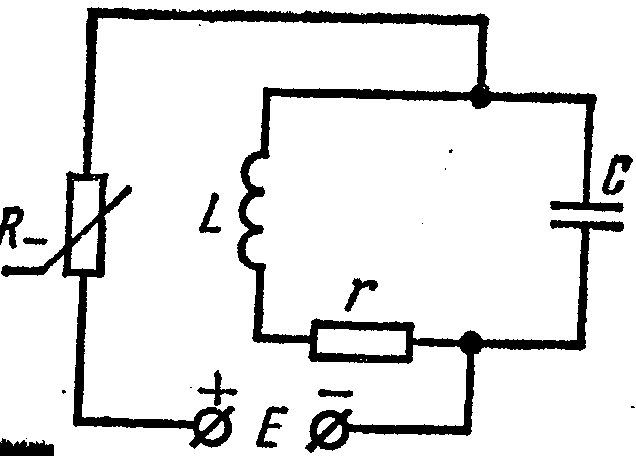

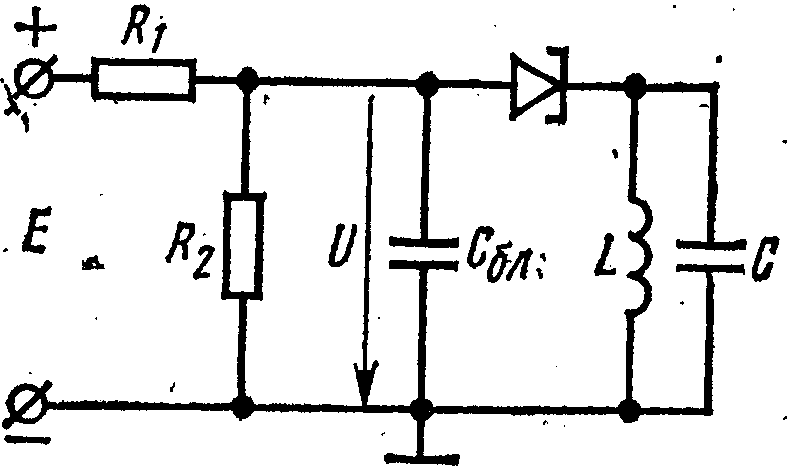

Схема последовательного питания автогенератора наиболее проста, но она имеет ряд недостатков, которые особенно резко проявляются в мощных ламповых генераторах. С конструктивной точки зрения удобно заземлять один из электродов лампы и один из полюсов источника" анодного питания. В ламповых схемах чаще всего соединяют с «землей» катод лампы и отрицательный полюс источника питания (см. рис. 8, а). При этом оба элемента колебательного контура автогенератора находятся под высоким (относительно «земли») потенциалом. Обычно конденсатор С является конденсатором переменной емкости, и в схеме последовательного питания необходимо принимать специальные меры для изоляции ротора и статора этого конденсатора от «земли», что усложняет и удорожает конструкцию конденсатора. При этом большое постоянное напряжение на роторе конденсатора С оказывается небезопасным для оператора при настройке автогенератора. Поэтому целесообразно изменить схему анодного питания таким образом, чтобы кроме катода лампы и «минуса» источника питания можно было заземлить одну из точек колебательного контура. Такой схемой является схема параллельного питания (рис. 11), где лампа и колебательный контур включе ны параллельно по отношению к источ-^ , 11 т- нику анодного питания. В этои схеме в анодную цепь добав- лены два элемента: блокировочный конденсатор Сбл и разделительный дроссель Lр -

Рис. 4.11. Принципиальная схема параллельного питания автогенератора

.

Введение этих-элементов позволяет

разделить постоянные и переменные токи

во внешних относительно лампы участках

схемы автогенератора. Постоянный ток

Iа

проходит от источника питания +Еа

через разделительный

дроссель Lр

и промежуток анод — катод лампы. В

колебательный контур постоянный ток

не проходит, так как этому препятствует

конденсатор Сбл.

Переменный ток![]() проходит через промежуток анод — катод,

блокировочный конденсатор Сбл

и колебательный контур. В источник

питания переменный ток не проходит, так

как для него сопротивление дросселя

оказывается очень высоким (ωгLр>Rэкв),

поэтому большая емкость источника

питания Си

не шунтирует колебательный контур.

проходит через промежуток анод — катод,

блокировочный конденсатор Сбл

и колебательный контур. В источник

питания переменный ток не проходит, так

как для него сопротивление дросселя

оказывается очень высоким (ωгLр>Rэкв),

поэтому большая емкость источника

питания Си

не шунтирует колебательный контур.

Основное преимущество схемы параллельного питания состоит в том, что колебательный контур не находится под постоянным напряжением. Поэтому конструкция кoнденсатора переменной емкости получается достаточно простой, а настройка автогенератора — более удобной. Однако введение двух дополнительных элементов (Сбл, Lр) приводит к ухудшению таких параметров автогенератора, как стабильность частоты и надежность.

Кроме

постоянного анодного напряжения

необходимо создать также напряжение

смещения. В схеме рис. 4.11 его получают

с помощью цепочки RССС,

называемой гридликом.

Величина постоянного

напряжения на гридлике зависит от

амплитуды колебаний автогенератора,

что создает благоприятные условия его

работы. Действительно, в начальный

момент времени напряжение на конденсаторе

Сс

равно нулю, напряжение смещения также

равно нулю, а рабочая точка находится

на участке динамической характеристики

лампы с большой крутизной. Это приводит

к тому, что автогенератор легко

самовозбуждается. После возникновения

колебаний за счет сеточного тока,

проходящего в моменты времени, когда![]() ,

на гридлике появляется постоянное

напряжение. Величина этого напряжения

сначала будет возрастать, а затем, после

того как заряд конденсатора Сс

уравновесится его разрядом через

резистор Rс,

в моменты времени, соответствующие

uс<0,

установится динамическое равновесие.

При выполнении условия

,

на гридлике появляется постоянное

напряжение. Величина этого напряжения

сначала будет возрастать, а затем, после

того как заряд конденсатора Сс

уравновесится его разрядом через

резистор Rс,

в моменты времени, соответствующие

uс<0,

установится динамическое равновесие.

При выполнении условия

![]() или

или

![]() (4.22)

(4.22)

напряжение смещения Ес0 будет близко к постоянному, а путем выбора величины Rс можно добиться такого положения, чтобы в стационарном режиме лампа работала в выгодном с энергетической точки зрения режиме (режим В).

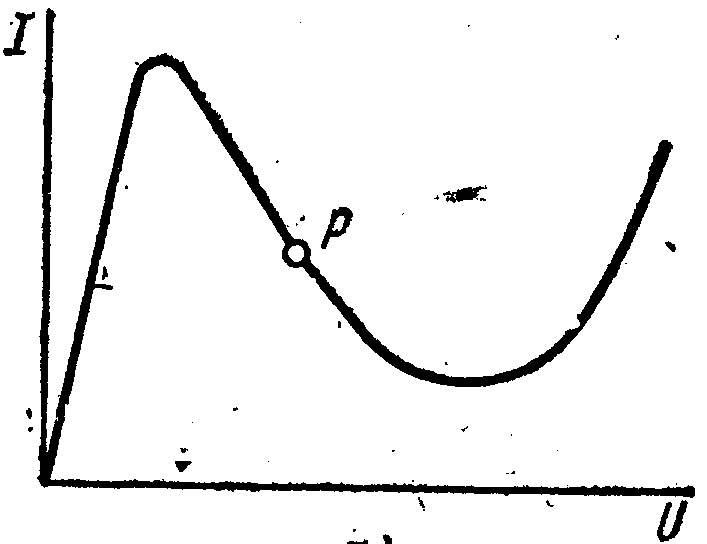

Все рассмотренные LC-автогенераторы можно привести к эквивалентной схеме, в которой отдельно представлены цепь усиления и цепь положительной обратной связи. Однако современная радиоэлектроника располагает активными элементами, при использовании которых отпадает необходимость во внешней положительной обратной связи. Эти активные элементы имеют падающие участки вольт-амперных характеристик и являются элементами с внутренним отрицательным сопротивлением.

*

Рис. 4.12. Эквивалентные, схемы автогенератора с отрицательным сопротивлением

Рис. 4.13. Вольт-амперная характеристика туннельного диода (а) и принципиальная схема 1С-автогенератора на туннельном диоде (б)

Рассмотрим сначала эквивалентную схему и найдем некоторые количественные соотношения для автогенераторов гармонических колебаний с внутренним отрицательным сопротивлением, а затем изучим принципиальную схему такого автогенератора.

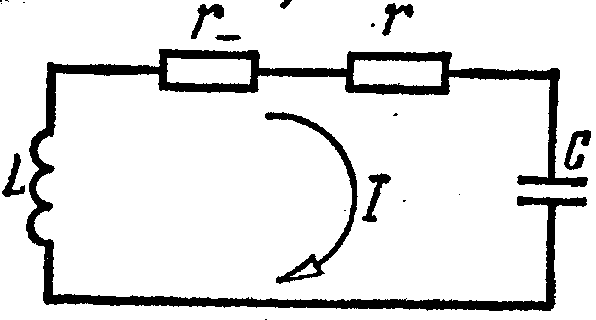

Пусть активный элемент #_ (рис.4.12, а), имеющий вольт-амперную характеристику, показанную на рис. 4.13, а, подключен параллельно колебательному ЬС-контуру. Напряжение источника питания выбирают таким, чтобы рабочая точка Р оказалась на середине падающею участка вольт-амперной характеристики активного элемента.

Эквивалентная схема рис. 4.12, а может быть легко преобразована в эквивалентную схему, приведенную на рис. 4.12, б, где

![]() *

*

![]() •

•

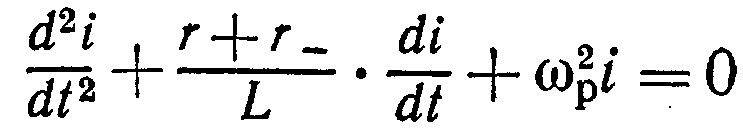

Для последней схемы справедливо дифференциальное уравнение

(4.23)

(4.23)

которое после несложных преобразований может быть приведено к виду

(4.24)

(4.24)

Из уравнения (4.24) следует, что условием самовозбуждения автогенератора с внутренним отрицательным сопротивлением является неравенство

![]() (4.25)

(4.25)

В начальный момент времени колебания в автогенераторе имеют малую амплитуду, не выходят за пределы падающего участка вольт- амперной характеристики и близки по форме к гармоническим. По мере роста амплитуды колебаний начинают использовать участки вольт-ам-- перной характеристики с положительным сопротивлением, что приводит к уменьшению отрицательного сопротивления, а значит к установлению динамического равновесия, т. е. стационарной амплитуды колебаний, при которой выполняется равенство \r_\=r. Процесс установления колебаний в автогенераторе с внутренним отрицательным сопротивлением полностью совпадает с процессом установления колебаний в автогенераторе с внешней положительной обратной связью, только в первом случае изменяется величина отрицательного сопротивления, а во втором — крутизны характеристики.

В стационарном режиме ток активного элемента отличается от гармонического. Однако из-за высокой добротности контура напряжение на нем близко к гармоническому.

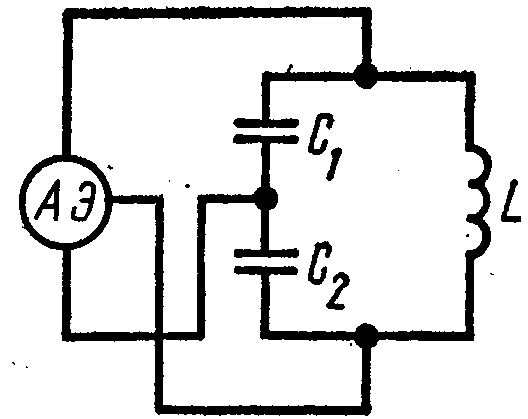

В качестве примера разберем схему LС-автогенератора на туннельном диоде (рис. 4.13, б). В этой схеме используется колебательный контур, состоящий из индуктивной катушки L и конденсатора С. За . счет делителя R1R2 рабочая точка устанавливается на середине падаю-щего участка вольт-амперной характеристики диода. Для того чтобы туннельный диод по высокой частоте был подключен параллельно колебательному контуру, между его анодом и «землей» включают конденсатор большой емкости Сбл, сопротивление которого на частоте ωг близко к нулю. Эквивалентная схема такого автогенератора в точности соответствует рис. 4.12, б.