- •Генераторы гармонических колебаний

- •1.1. Дифференциальное уравнение автогенератора

- •1.2. Самовозбуждение автогенератора

- •1.3. Стационарный режим автогенератора

- •1.4. Схемы автогенераторов гармонических колебаний

- •§ 4.5. Генерирование низкочастотных гармонических колебаний

- •§ 4.6. Стабилизация частоты

- •4.7. Генераторы гармонических колебаний большой мощности

1.1. Дифференциальное уравнение автогенератора

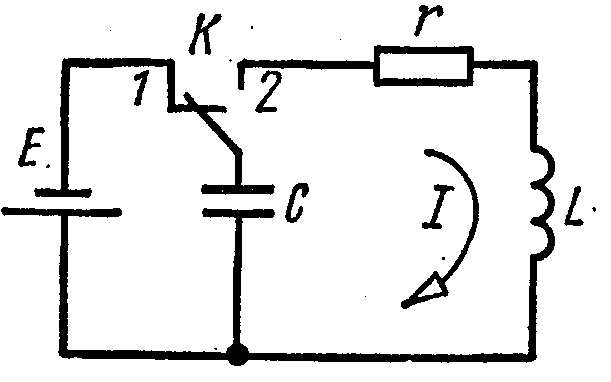

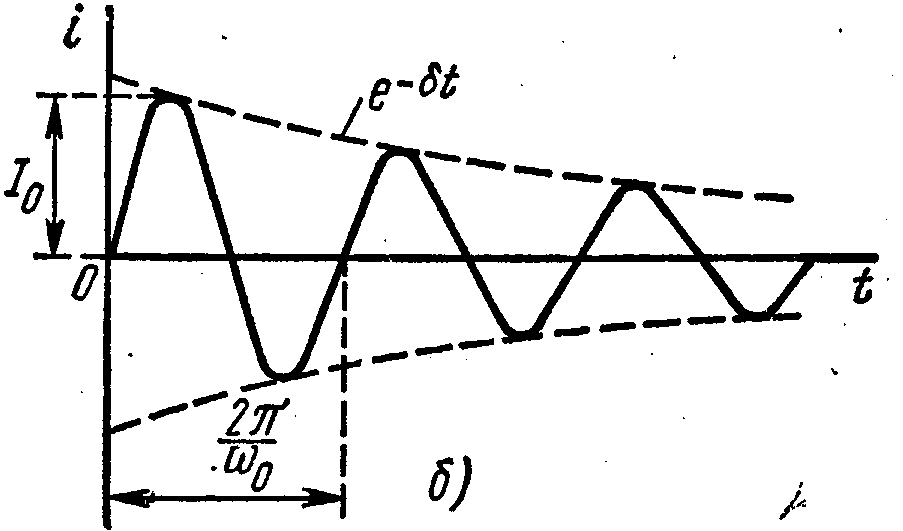

Анализ работы автогенератора проводят на основе решения его дифференциального уравнения, но сначала рассмотрим свободные колебания в LС - контуре. Это необходимо сделать в связи с тем, что колебательный контур является главным элементом автогенератора гармонических колебаний, а источник постоянного тока, регулятор и цепь обратной связи - вспомогательными элементами, с помощью которых лишь компенсируются потери энергии в колебательном контуре. Для изучения физических процессов, происходящих в одиночном колебательном контуре, рассмотрим схему рис. 3, а

Рис. 3. Свободные колебания в LС - контуре:

а - принципиальная схема; б - временная диаграмма.

Сначала ключ K находится в положении 1 и в контуре происходит накопление энергии в виде заряда конденсатора С. Если в момент t = 0 перевести ключ K в положение 2, то в контуре возникнут свободные колебания, которые описываются дифференциальным уравнением

![]() ,

,

или после дифференцирования и деления на L

![]() .

(1)

.

(1)

Вводя

обозначение

![]() ,

(δ - коэффициент затухания контура) и

учитывая, что

,

(δ - коэффициент затухания контура) и

учитывая, что

![]() ,

,

последнее уравнение можно записать в окончательном виде:

![]() .

(2)

.

(2)

С учетом того, что в радиоэлектронике используются колебательные контуры с малыми потерями, решение дифференциального уравнения (2) будет иметь вид

![]() ,

(3)

,

(3)

где I0 - начальная амплитуда тока в колебательном контуре, зависящая от запасенной контуром энергии, а ωCB ≈ ωP - частота свободных колебаний.

Свободные колебания в контуре будут иметь форму, показанную на рис. 3, б. Очевидно, в обычном контуре свободные колебания будут затухающими из - за наличия потерь (сопротивление г).

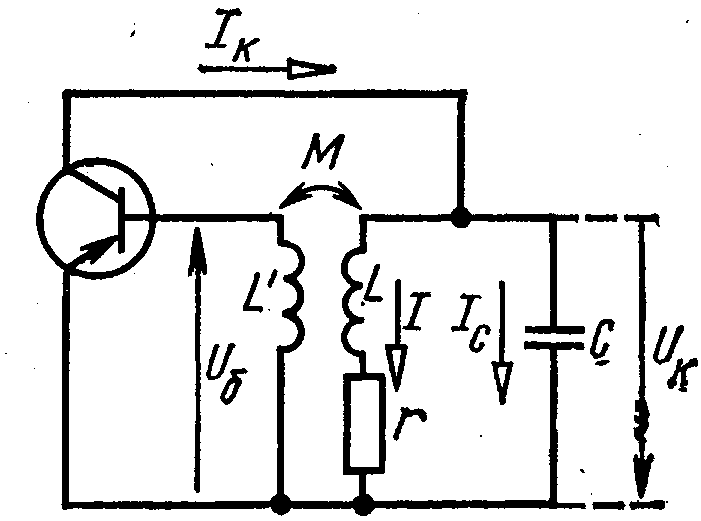

Теперь перейдем к автогенератору. Но прежде чем составлять его дифференциальное уравнение, отметим, что в зависимости от условий работы автогенератора необходимо учитывать разное число параметров, характеризующих происходящие в нем процессы. Например, на низких частотах активный элемент автогенератора можно считать безынерционным и имеющим очень большое входное сопротивление, что приводит к простому дифференциальному уравнению. При увеличении генерируемой частоты следует учитывать величину входного сопротивления и инерционность активного элемента, что усложняет дифференциальное уравнение. Ограничимся простейшим случаем и составим дифференциальное уравнение для транзисторного автогенератора с трансформаторной связью (рис. 4), предполагая, что частота генерируемых колебаний. достаточно низка и можно не учитывать инерционные свойства транзистора и величину его входного сопротивления. Для этой схемы справедливы следующие уравнения:

iK(t) = i(t) + iC(t)

Рис. 4. Принципиальная схема по переменному току транзисторного LС - автогенератора

![]() (4)

(4)

Заменив во втором уравнении (4) ток в емкостной ветви контура через ток в индуктивной ветви и коллекторный ток: iC(t) = iK(t) - i(t) и продифференцировав полученное выражение по времени, получим дифференциальное уравнение автогенератора для токов:

![]() (5)

(5)

Поскольку в рассматриваемой схеме автогенератора существует обратная связь, на базе транзистора возникает переменное напряжение и6, которое является функцией тока в индуктивной ветви контура:

UВ(t)

= ± M![]()

Знак «±» обусловлен тем, что катушка обратной связи может быть включена либо согласно, либо встречно по отношению к контурной катушке L. Коллекторный ток iк транзистора в общем случае является нелинейной функцией напряжений иб и ик. Однако во многих случаях в схеме рис. 4.4 транзистор работает в режиме, когда напряжение ик мало влияет на ток iк. Поэтому для упрощения можно пренебречь влиянием напряжения на коллекторе и считать, что коллекторный ток зависит только от напряжения на базе:

iK(t) = Ψ(UB). (6)

Тогда уравнение (5) принимает вид

![]() (7)

(7)

или после преобразования правой части

M![]() = M

= M![]() = M

= M![]() = Mφ((uB(t))

= Mφ((uB(t))

![]() .

(8)

.

(8)

Подставляя в правую часть уравнения (7) выражение (8), проведя элементарные преобразования и опуская в дальнейшем индекс «б», получим основное уравнение автогенератора:

![]() .

(9)

.

(9)

Это нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка, точного решения которого в настоящее время не существует. Поэтому в теории автогенераторов приходится пользоваться приближенными методами. При этом для исследования одних вопросов используют методы грубого приближения, для других - достаточно точные. Наиболее грубым приближением является линеаризация уравнения (4.9), которая применяется для определения условий самовозбуждения автогенератора. Более точным является квазилинейный метод, позволяющий решить задачу об амплитуде и частоте стационарных колебаний автогенератора. И, наконец, для ответа на вопрос о поведении автогенератора в любой момент времени приходится использовать наиболее точные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений, например метод медленно меняющихся амплитуд (метод Ван – дер – Поля). Далее исследуются основные режимы работы автогенераторов.