- •1. Предмет, задачи и классификация гравиметрических методов поисков и разведки полезных ископаемых, их место среди наук о Земле.

- •2. Гравитационный потенциал.

- •3. Геоид и эллипсоид как поверхности приведения силы тяжести.

- •4. Применение гравиразведки для решения задач геологии.

- •5. Поле силы тяжести (нормальное, региональное, локальное).

- •6. Решение прямой и обратной задачи гравиразведки для тел простой геометрической формы.

- •7. Разделение полей, фильтрации, трансформации и аналитические продолжения гравимагнитных полей.

- •8. Редукции и аномалии силы тяжести.

- •9. Области применения гравиразведки.

- •10. Методика полевых измерений силы тяжести.

- •11. Гравиметры и вариометры (основные типы и принципы измерений).

- •12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.

- •13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.

- •14. Методы измерения геомагнитного поля и устройство магнитометров разных типов.

- •15. Методика полевых измерений магнитного поля.

- •16. Намагниченность горных пород.

- •17. Магнитное поле физических объектов.

- •18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).

- •19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.

- •20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.

- •21. Решение обратной задачи магниторазведки для тел простой геометрической формы.

- •22. Области применения магниторазведки и решаемые ей задачи.

- •23. Электроразведочные установки в методе сопротивлении.

- •24. Метод вэз и его основные модификации.

- •25. Области применения эмп (эл-магн. Профилир.).

- •26. Природа и общая характеристика электромагнитных полей, используемых в электроразведке.

- •27. Кривые вэз, их свойства и методы анализа.

- •28. Электромагнитные свойства горных пород.

- •29. Электропрофилирование (основные разновидности, характеристика первичных материалов, методы их анализа).

- •30. Метод вызванной поляризации.

- •31. Метод естественного поля.

- •32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.

- •33. Основные приемы решения прямой задачи методов сопротивления в неоднородных средах.

- •34. Принципы интерпретации материалов мтз.

- •35. Электромагнитное профилирование и зондирование по методу переходных процессов.

- •36. Метод незаземленной петли и длинного кабеля.

- •37. Метод зс.

- •38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.

- •39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.

- •40. Метод общей глубинной точки (могт).

- •41. Основные законы геометрической сейсмики.

- •42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.

- •44. Структура сейсмического канала, принципы цифровой многоканальной записи.

- •45. Поле времен в случае вертикальной непрерывно-неоднородной среды и годограф рефрагированной волны.

- •46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.

- •47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.

- •48. Источники сейсмических колебаний.

- •49. Пространственные системы наблюдений.

- •50. Физические основы и элементы теории электромагнитных методов геофизических исследований в скважинах.

- •51. Основы теории каротажа сопротивления кс.

- •52. Зонды кс и схемы проведения исследований.

- •53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.

- •54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).

- •55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).

- •56. Акустический каротаж (ак). Теоретические основы метода.

- •57. Модификации ак. Методика исследований, аппаратура и интерпретация материалов ак.

- •58. Ядерно-геофизические методы гис. Физические основы и области применения гамма-каротажа (гк). Спектрометрия ядерных излучений.

- •59. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Физические основы и области применения гамма-гамма каротажа (ггк).

- •60. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физические основы и области применения нейтронного каротажа (нк).

- •61. Основные факторы, влияющие на выбор комплекса геофизических исследований в скважинах.

- •62. Гис при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.

- •63. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений чёрных и цветных металлов.

- •64. Методы гис при исследованиях на нефтегазовых месторождениях.

- •65. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений углей.

- •66. Геофизические методы исследования технического состояния скважин.

- •67. Операции в скважинах.

- •68. Физико-геологическая модель исследований и принципы ее формирования.

- •69. Качественная комплексная интерпретация геофизических данных.

- •70. Рациональный комплекс методов и принципы его формирования.

- •71. Условия эффективного применения геофизических методов.

- •72. Комплексирование геофизических методов при региональных исследованиях.

- •1) Изучение глубинного строения з.К;

- •73. Комплексирование геофизических методов при среднемасштабном геологическом картировании.

- •74. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития осадочных и вулканогенных образований.

- •75. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития региональнометоморфизованных толщ, интрузивных тел и зон тектонических нарушений.

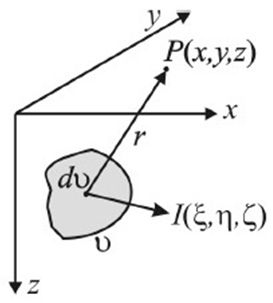

18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).

При решении прямых задач тело рассматривают как систему бесконечно большого числа диполей с упорядоченно расположенными осями магнитных моментов.

РИСУНОК 18.1. НАМАГНИЧЕННЫЙ ОБЪЕКТ И ТОЧКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОЛЯ

Пусть объем тела - v, а вектор намагничения - J. Тогда J*dv - магнитный момент элементарного объема dv. Магн. потенциал U для некоторой точки Р(х,у,z):

U(P) = 1/4*пи * интеграл по v (J*grad 1/r dv) (*), где вектор grad 1/r направлен по r в сторону его возрастания, 1/4*пи - коэффициент пропорциональности. Скалярное произведение J*grad 1/r можно представить в виде (в соответствии с правилами векторной алгебры): J*grad1/r = -div J/r + div J/r.

Тогда U(P) = 1/4*пи * (- интеграл по v div J/r dv + интеграл по v div J/r dv)

По теоремы Остроградского-Гаусса имеем: +интеграл по v div J/r dv = интеграл по S Jn/r dS , где Jn - проекция вектора намагничения на внешнюю нормаль n к поверхности S.

Таким образом, окончательно запишем:

U(P) = -1/4*пи интеграл по v div J/r dv + 1/4*пи интеграл по S Jn/r dS (**)

Для расчета м/поля можно использовать любое из урав.: (*) или (**)

При divJ = 0: U(P) = 1/4*пи интеграл по S Jn/r dS - формула справедлива только для однородно намагниченных тел.

19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.

Пуассон установил, что в частном случае (намагнич. J и плотность sigma постоянны) гравитац. V и магн. U потенциалы количественно связаны м/у собой:

U = J/k*sigma * dV/di - формула связи потенциалов, где J/k*sigma - коэф. Пуассонна,

dV/di = (dV/dx * dx/di) + (dV/dy * dx/di) + (dV/dz * dz/di)

U= J * интеграл по тау (dтау/r^2 * cos тета) - магн. потенциал,

V= k*sigma*интеграл по тау dтау/r - гравитац. потенциал, где k=6.67*10^-8 см^3/г*с^2 - гравитац. постоянная.

Связь: Магнитный потенциал U однородно намагниченного тела с точностью до постоянного коэффициента равен производной гравитационного потенциала этого же тела, взятого по направлению намагниченности (теорема Пуассона).

СВЯЗЬ М/У ПРОИЗВОЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАМАГНИЧЕНИЕМ

Za = Zв*sin(alfa)+Hв*cos(alfa)

Ha=Hв*sin(alfa)+Zв*cos(alfa)

Hв = На*sin(alfa)-Za*cos(alfa)

Zв = Za*sin(alfa)-Ha*cos(alfa)

20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.

ШАР

Вертикально намагниченный шар с центром на глубине h залегает под началом координат. Его потенциал: U = 4/3*пи*R^3*m*дэ/дэl (1/po), где m=J - магнитный момент единицы объема (намагниченность), 4/3*пи*R^3 = V - объем шара. M=V*J - магнитный момент шара.

Продифференцируем потенциал U по z и x. Совместим начало координат с проекцией центра шара. Начала координат поместим в точку наблюдения и получим выражения для составляющих Z (вертикальн.) и H (горизонт.):

Zа = M* (2*h^2-x^2 + у^2) / (x^2+h^2)^5/2

Hа = -M*3*h*x / (x^2+h^2)^5/2, где (x^2+h^2)^5/2 = ро^5.

ЦИЛИНДР

Геометрические аналоги цилиндра: линейные складки (антиклинальные, синклинальные), ровообразные впадины.

Выражения для Za и Ha полючают интегрированием по у выражений для шара.

Za = 2*M* (h^2-x^2)/ (h^2+x^2)^2,

Ha = -2*M* 2*h*x / (h^2+x^2)^2

ПЛАСТ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Тонкий пласт - пласт, у которого мощность во много раз меньше глубины залегания верхней кромки (2b << h). Выражения Za и Ha получают интегрированием от -бесконечность до +бесконечность по z выражений для цилиндра.

Za = 2*J*2*b *h/ (x^2+h^2),

Ha = - 2*J*2*b *x/ (x^2+h^2)

ПЛАСТ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Для пласта большой мощности, безграничного на глубину и по простиранию, выражения Za и Ha получим из выражений Za и Ha для пласта малой мощности.

Заменим 2*b на dкси и х на х-кси, где кси - абсцисса середины верхней кромки пласта

Проинтегрируем выражения для тонкого пласта по кси в пределах его мощности и получим выражения:

Za = 2*J* (arctg (x+b)/h - arctg (x-b)/h).

Ha = -J*ln (h^2 + (x+b)^2)/(h^2 + (x-b)^2)