- •1. Предмет, задачи и классификация гравиметрических методов поисков и разведки полезных ископаемых, их место среди наук о Земле.

- •2. Гравитационный потенциал.

- •3. Геоид и эллипсоид как поверхности приведения силы тяжести.

- •4. Применение гравиразведки для решения задач геологии.

- •5. Поле силы тяжести (нормальное, региональное, локальное).

- •6. Решение прямой и обратной задачи гравиразведки для тел простой геометрической формы.

- •7. Разделение полей, фильтрации, трансформации и аналитические продолжения гравимагнитных полей.

- •8. Редукции и аномалии силы тяжести.

- •9. Области применения гравиразведки.

- •10. Методика полевых измерений силы тяжести.

- •11. Гравиметры и вариометры (основные типы и принципы измерений).

- •12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.

- •13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.

- •14. Методы измерения геомагнитного поля и устройство магнитометров разных типов.

- •15. Методика полевых измерений магнитного поля.

- •16. Намагниченность горных пород.

- •17. Магнитное поле физических объектов.

- •18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).

- •19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.

- •20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.

- •21. Решение обратной задачи магниторазведки для тел простой геометрической формы.

- •22. Области применения магниторазведки и решаемые ей задачи.

- •23. Электроразведочные установки в методе сопротивлении.

- •24. Метод вэз и его основные модификации.

- •25. Области применения эмп (эл-магн. Профилир.).

- •26. Природа и общая характеристика электромагнитных полей, используемых в электроразведке.

- •27. Кривые вэз, их свойства и методы анализа.

- •28. Электромагнитные свойства горных пород.

- •29. Электропрофилирование (основные разновидности, характеристика первичных материалов, методы их анализа).

- •30. Метод вызванной поляризации.

- •31. Метод естественного поля.

- •32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.

- •33. Основные приемы решения прямой задачи методов сопротивления в неоднородных средах.

- •34. Принципы интерпретации материалов мтз.

- •35. Электромагнитное профилирование и зондирование по методу переходных процессов.

- •36. Метод незаземленной петли и длинного кабеля.

- •37. Метод зс.

- •38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.

- •39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.

- •40. Метод общей глубинной точки (могт).

- •41. Основные законы геометрической сейсмики.

- •42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.

- •44. Структура сейсмического канала, принципы цифровой многоканальной записи.

- •45. Поле времен в случае вертикальной непрерывно-неоднородной среды и годограф рефрагированной волны.

- •46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.

- •47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.

- •48. Источники сейсмических колебаний.

- •49. Пространственные системы наблюдений.

- •50. Физические основы и элементы теории электромагнитных методов геофизических исследований в скважинах.

- •51. Основы теории каротажа сопротивления кс.

- •52. Зонды кс и схемы проведения исследований.

- •53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.

- •54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).

- •55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).

- •56. Акустический каротаж (ак). Теоретические основы метода.

- •57. Модификации ак. Методика исследований, аппаратура и интерпретация материалов ак.

- •58. Ядерно-геофизические методы гис. Физические основы и области применения гамма-каротажа (гк). Спектрометрия ядерных излучений.

- •59. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Физические основы и области применения гамма-гамма каротажа (ггк).

- •60. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физические основы и области применения нейтронного каротажа (нк).

- •61. Основные факторы, влияющие на выбор комплекса геофизических исследований в скважинах.

- •62. Гис при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.

- •63. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений чёрных и цветных металлов.

- •64. Методы гис при исследованиях на нефтегазовых месторождениях.

- •65. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений углей.

- •66. Геофизические методы исследования технического состояния скважин.

- •67. Операции в скважинах.

- •68. Физико-геологическая модель исследований и принципы ее формирования.

- •69. Качественная комплексная интерпретация геофизических данных.

- •70. Рациональный комплекс методов и принципы его формирования.

- •71. Условия эффективного применения геофизических методов.

- •72. Комплексирование геофизических методов при региональных исследованиях.

- •1) Изучение глубинного строения з.К;

- •73. Комплексирование геофизических методов при среднемасштабном геологическом картировании.

- •74. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития осадочных и вулканогенных образований.

- •75. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития региональнометоморфизованных толщ, интрузивных тел и зон тектонических нарушений.

51. Основы теории каротажа сопротивления кс.

В основе теории эл. каротажа ток по природе принимается постоянным, и эл. поле характеризуется урав-ями:

Е=-grad U - устанавливает связь между напряженностью и потенциалом поля.

j=Е/ро - закон Ома в дифференц. форме.

div j=0 - определяет непрерывность токовых линий, кот-ые пронизывают исследуемый объем,

где U,E - потенциал и напряженность электрического поля; j - плотность тока.

Для реш. задачи распределения эл. поля точечного источника div j=0 преобразуется в дифференц. ур. Лапласа: div gradU= (переверн. треуг.^2)*U=0.

d/dr * (r^2*dU/dr)=0 - ур. Лапласа в сферич. сис-ме координат (потенциал будет зависеть от расстояния r до питающего электрода). После его интегрирования: E= pо*I/4*пи*r^2; j=I/4*пи*r^2, U=pо*I/4*пи*r - потенциал точечного источника (I - сила тока).

Разность потенциалов между электродами M, N: deltaU MN=ро*I/4*пи * (AN-AM/AM*AN).

Измеряя deltaU MN и I, определим ро к=k*deltaU MN/I, где k - коэф. зонда, имеющий размерность длины, k=4*пи*AM*AN/MN.

В неоднородной среде измеряется кажущееся УЭС, а не истинное.

Все это - частное решение для однородного пространства и сплошной среды.

52. Зонды кс и схемы проведения исследований.

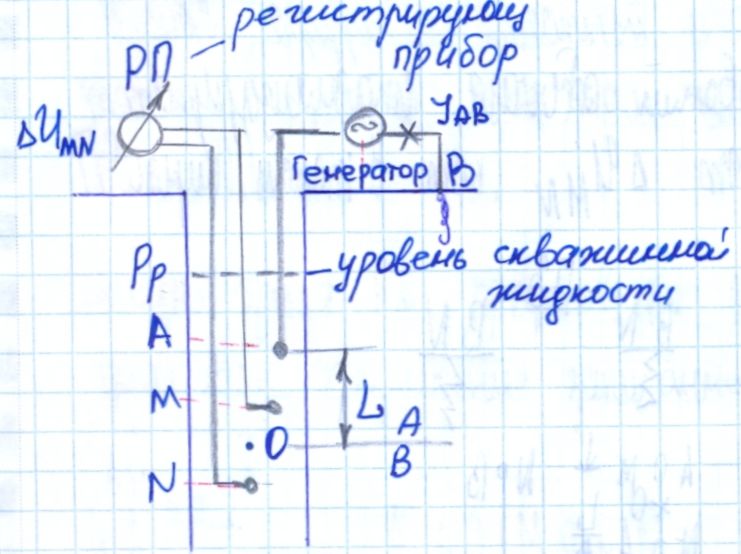

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КС.

В КС измеряют ро к. Все породообразующие минералы - диэлектрики, поэтому проводимость г.п. определяется влажностью. Для осадоч. разрезов УЭС уменьшается с увелич. глинистости и влажности.

При КС обычно используют трехэлектродные зонды. Регистрируется кривая изменения силы тока.

У однополюсных зондов в скв. наход. только 1 питающ. электрод. У двухполюсных - оба (А и В).

Точка О - середина м/у сближенными электродами, только там, только там адекватно определяется ро к.

L - длина зонда (0,5-3 м.), определяет обл. исследования.

Рассчитывают ро к= k* deltaU MN / I AB, где deltaU - разность потенциалов м/у приемными M и N, I - сила тока в питающей цепи АВ, k - коэф., зависящий от расстояния м/у электродами (k=4пи*AM*AN/MN, где AM и т.д. - расстояния м/у электродами).

РИСУНОК 52.1.

ЗОНДЫ КС.

1) Потенциал-зонд (ПЗ) - сближены непарные электроды. Точка записи посередине AM

2) Градиент-зонд (ГЗ) - сближены парные электроды. Точка записи посередине MN

Обращенные - зонды, у которых парные электроды располагаются выше непарного.

Последовательные - у которых парные электроды ниже непарного.

Обл. исследования зонда представляют в виде сферы с радиусом R вокруг точки записи, при этом для ГЗ R=L, для ПЗ R=2L. Микрозондом выявляют тонкие пласты.

РИСУНОК 52.2. (НЕОБЯЗАТЕЛЕН).

53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.

Задачи БКЗ:

1) Определение истинного УЭС г.п. 2) Выбор стандартного зонда КС, кот-ый лучше расчленит разрез. 3) Выделение в разрезах коллекторов и определ. пар-ов ЗП (ее диаметра и УЭС).

БКЗ - это проведение КС набором зондов (ГЗ) (5-7) разной длины (0.5-8 м). В рез-те получают ро к для разных радиусов исслед-ия г.п. вокруг скв.

Для нужных пластов на логарифмич. бланках строят кривую БКЗ (кривую зависимости ро к от длины зонда).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БКЗ - выделение пластов, определение их УЭС, построение зависимости ро к = f(L) и ее колич. интерпретация. Интерпретация м.б. машинная или палеточная (фактические кривые БКЗ сравнивают с двухслойными палеточными).

ТЕОРИТИЧ. ОСНОВЫ.

Решение задачи БКЗ - установление распределения на оси скв. точечн. источника в присутствии бесконечных цилиндрич. границ раздела м/у средами разного УЭС.

ро к | L->0 -> ро с.

ро к | L->бесконеч. -> ро п.

Предельные условия:

U | R->бесконеч. -> 0.

U | R->0 -> U0, где U0 - потенциал в однородной изотропной среде с УЭС=ро скв.

Граничные условия:

Uc | R=r c = Uзп | R=r c.

Uзп | R=r зп = Uп | R=r зп. (зп-зона проникновения, с-скважины или скв. жидкости, п-порода)

При переходе границы раздела сохраняется непрерывность потенциала и постоянство нормальной границы раздела соответствующей плотности тока.

Неблагоприятные условия для БКЗ: сильная вертикальн. неоднородность разреза, очень высокое (низкое) УЭС г.п., низкое УЭС скв. жидкости, скв. заполнена непроводящей средой.