- •1. Предмет, задачи и классификация гравиметрических методов поисков и разведки полезных ископаемых, их место среди наук о Земле.

- •2. Гравитационный потенциал.

- •3. Геоид и эллипсоид как поверхности приведения силы тяжести.

- •4. Применение гравиразведки для решения задач геологии.

- •5. Поле силы тяжести (нормальное, региональное, локальное).

- •6. Решение прямой и обратной задачи гравиразведки для тел простой геометрической формы.

- •7. Разделение полей, фильтрации, трансформации и аналитические продолжения гравимагнитных полей.

- •8. Редукции и аномалии силы тяжести.

- •9. Области применения гравиразведки.

- •10. Методика полевых измерений силы тяжести.

- •11. Гравиметры и вариометры (основные типы и принципы измерений).

- •12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.

- •13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.

- •14. Методы измерения геомагнитного поля и устройство магнитометров разных типов.

- •15. Методика полевых измерений магнитного поля.

- •16. Намагниченность горных пород.

- •17. Магнитное поле физических объектов.

- •18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).

- •19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.

- •20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.

- •21. Решение обратной задачи магниторазведки для тел простой геометрической формы.

- •22. Области применения магниторазведки и решаемые ей задачи.

- •23. Электроразведочные установки в методе сопротивлении.

- •24. Метод вэз и его основные модификации.

- •25. Области применения эмп (эл-магн. Профилир.).

- •26. Природа и общая характеристика электромагнитных полей, используемых в электроразведке.

- •27. Кривые вэз, их свойства и методы анализа.

- •28. Электромагнитные свойства горных пород.

- •29. Электропрофилирование (основные разновидности, характеристика первичных материалов, методы их анализа).

- •30. Метод вызванной поляризации.

- •31. Метод естественного поля.

- •32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.

- •33. Основные приемы решения прямой задачи методов сопротивления в неоднородных средах.

- •34. Принципы интерпретации материалов мтз.

- •35. Электромагнитное профилирование и зондирование по методу переходных процессов.

- •36. Метод незаземленной петли и длинного кабеля.

- •37. Метод зс.

- •38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.

- •39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.

- •40. Метод общей глубинной точки (могт).

- •41. Основные законы геометрической сейсмики.

- •42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.

- •44. Структура сейсмического канала, принципы цифровой многоканальной записи.

- •45. Поле времен в случае вертикальной непрерывно-неоднородной среды и годограф рефрагированной волны.

- •46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.

- •47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.

- •48. Источники сейсмических колебаний.

- •49. Пространственные системы наблюдений.

- •50. Физические основы и элементы теории электромагнитных методов геофизических исследований в скважинах.

- •51. Основы теории каротажа сопротивления кс.

- •52. Зонды кс и схемы проведения исследований.

- •53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.

- •54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).

- •55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).

- •56. Акустический каротаж (ак). Теоретические основы метода.

- •57. Модификации ак. Методика исследований, аппаратура и интерпретация материалов ак.

- •58. Ядерно-геофизические методы гис. Физические основы и области применения гамма-каротажа (гк). Спектрометрия ядерных излучений.

- •59. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Физические основы и области применения гамма-гамма каротажа (ггк).

- •60. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физические основы и области применения нейтронного каротажа (нк).

- •61. Основные факторы, влияющие на выбор комплекса геофизических исследований в скважинах.

- •62. Гис при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.

- •63. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений чёрных и цветных металлов.

- •64. Методы гис при исследованиях на нефтегазовых месторождениях.

- •65. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений углей.

- •66. Геофизические методы исследования технического состояния скважин.

- •67. Операции в скважинах.

- •68. Физико-геологическая модель исследований и принципы ее формирования.

- •69. Качественная комплексная интерпретация геофизических данных.

- •70. Рациональный комплекс методов и принципы его формирования.

- •71. Условия эффективного применения геофизических методов.

- •72. Комплексирование геофизических методов при региональных исследованиях.

- •1) Изучение глубинного строения з.К;

- •73. Комплексирование геофизических методов при среднемасштабном геологическом картировании.

- •74. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития осадочных и вулканогенных образований.

- •75. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития региональнометоморфизованных толщ, интрузивных тел и зон тектонических нарушений.

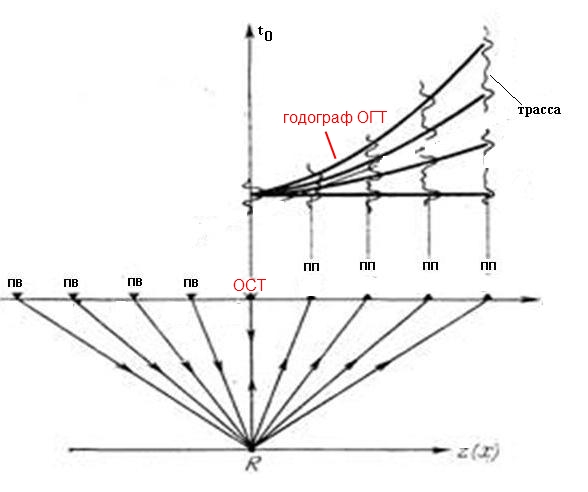

40. Метод общей глубинной точки (могт).

МОГТ - основной вариант МОВ. Основная идея МОГТ: годографы полезных волн и помех (кратные отраженные) различаются по кривизне. Используя это можно ослабить волны-помехи и усилить полезные волны.

РИСУНОК 40.1.

ПВ и ПП находятся на одном расстоянии относительно ОСТ. В результате от одной точки получают информацию на разные приёмники с разной глубины. Годограф ОГТ полученный из n точек - годограф n-ой кратности (n - количество повторных наблюдений).

Годограф ОГТ однократно отраженной волны: t(x)=корень(t0^2+x^2/Vогт^2), где x - расстояние м/у ПВ и ПП, t0 - время прихода 1-ой волны. Он представляет собой гиперболу с min в точке ОСТ. С увелич. угла наклона отражающей границы крутизна уменьшается. Форма годографа ОГТ не зависит от угла наклона отражающей границы.

ОБРАБОТКА ГОДОГРАФА: в каждую трассу ОГТ вводится КНП delta тау к=t(x)-t0, которая приводит времена вступлений на трассах к времени t0. При вводе КНП годографы отднократных волн выпрямляются, а многократных - не дораспрямляются. Затем выполняется суммирование трасс, импульсы полезных волн усиливаются, а волн-помех ослабляются. В результате получаем временной сейсмический разрез, дающий наглядное представление о структурных особенностях сейсмических границ.

МОГТ предназначен для изучения горизонтально залегающих пластов. Единственный метод в с/р для поисков НиГ.

41. Основные законы геометрической сейсмики.

1) Принцип Ферма: форма сейсм. луча должна совпадать с формой траектории, у кот-ой время пробега волны минимально.

2) Принцип Гюйгенса используют для определения положения фронтов волн в среде для разных моментов времени. Согласно ему в момент времени t2=t1+delta t фронт будет представлять серию сферич. поверхностей радиусом delta r=delta t*Vp.

3) Принцип Френеля. Френель на основании принципа Гюйгенса сформулировал подход к оценке размеров части среды, которая активно учувствует в передачи волнового колебания. Зоны Френеля - это концентрированные кольца такой ширины, что при переходе от внутреннего контура к внешнему, время прихода колебаний изменяется на полпериода.

4) Закон отражения - угол падения = углу отражения для монотипной волны (Vpp илиVss). Для обменной не равны.

5) Закон Снеллиуса - позволяет определить углы отражения и преломления волн.

sin alfa0/Vp1=sin alfa1/Vp1 - для отраженных монотипных волн.

sin alfa/Vp1=sin beta/Vp2 - для преломленной волны.

sin alfa0/Vp=sin alfa1/Vs - для обменных волн.

42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.

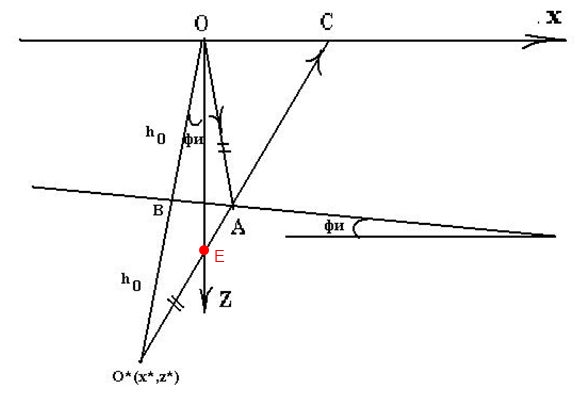

1) РИСУНОК 42.1.

Построим мнимый пункт взрыва O*(x*,z*) (зеркальное отражение реального) путем продолжения линии ОВ в нижнее полупространство. Треуг.ОАО* равнобедренный. линия ОАС= О*АС.

Из треуг. ОО*Е расчитаем координаты О*:

х*=-2*h0*sinфи, z*=-2*h0*cosфи.

Расстояние от О* до С: О*С=корень (x-x*)^2+(0-z*)^2.

t(x)=1/V1 * корень (x+2*h0*sinфи)^2+(2*h0*cosфи)^2)=1/V1 * корень(x^2+4*h0*sinфи+4*h0^2) - УРАВ. ГАДОГРАФА ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ

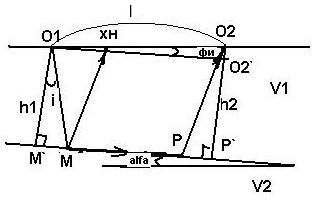

2) РИСУНОК 42.2.

Вывод уравнения годографа головной волны. sin i = V1/V2. MM`=h1*tg i, PP`=h2*tg i.

t= О1М/V1 + MP/V2 + PO2/V1 = h1/V1*cos фи + (О1О2*cos фи - (h1+h2)*tg i )/V2 + h2/V1*cos i = l*cos фи/V2 + (h1+h2)*cos i/V1.

h2=h1+l*sin фи.

t(l)=l*sin(i+фи)/V1 + 2*h1*cos i/V1 - уравнение гадографа головной волны.

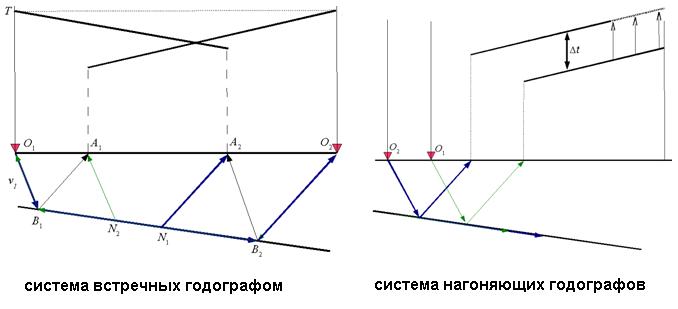

3) Система годографов делится на:

а) Встречные - пара годографов ОТВ, у кот-ых источники, расположенные на разных сторонах профиля. По встречной системе можно проследить границу на участке N1N2 - расстояние м/у началами годографов. Если встречные годографы не будут иметь общую точку, система окажется неинтерпретируемой.

б) Нагоняющие. Годограф, полученный от ближнего ПВ, называется нагоняемым, от дальнего ПВ - нагоняющим. Зная разницу времён м/у ними можно перенести нагоняемый годограф так, чтобы он совпал с нагоняющим. В результате получим единый сводный годограф от дальнего ПВ.

РИСУНОК 42.3.

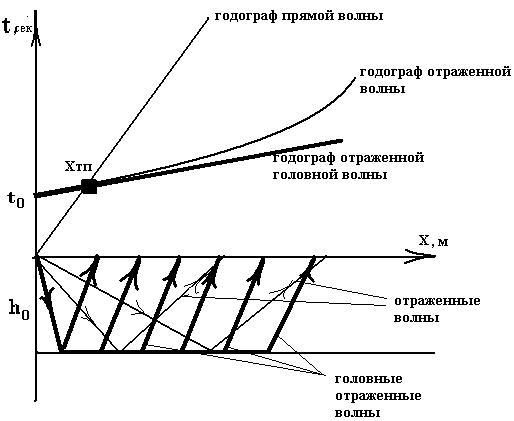

43. Соотношение годографов прямой, отраженной и головной волн в случае постоянной средней скорости до горизонтальной границы раздела и соотношение годографов рефрагированной и отраженной волн в случае линейного увеличения скорости с глубиной.

1) Годограф головной волны является касательной годографу отраженной волны в среде, с постоянной скоростью распространения волн до отражающей границы.

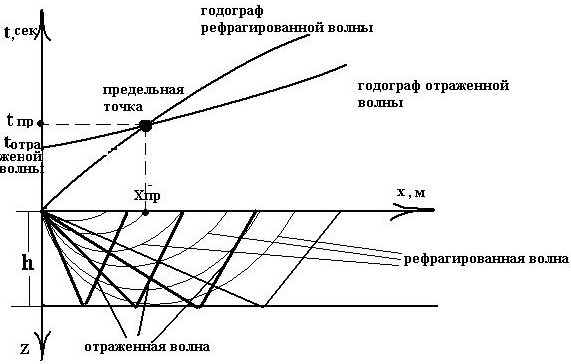

РИСУНОК 43.1.

Точка пересечения - точка , где начинаем регистрировать головную волну (отраженной уже нет).

Хтп= 2*h0*tg i, t тп = 2*h0/V1*cos i.

2) Среда, где скорость распространения упругих волн изменяется линейно с глубиной, называется градиентной. В такой среде рефрагированная волна имеет криволинейные лучи и она обязательно отражается на дневной поверхности. Особенность годографа отраженной волны - предельная точка регистрации, после нее регистрации отраженной волны не возможна. Это точка пересечения годографов отраженной и рефрагированной волны.

РИСУНОК 43.2