- •Исследование фотоэлектрических характеристик солнечных элементов

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Исследование фотоэлектрических характеристик полупроводниковых материалов и структур на их основе

- •1.1. Основные сведения о фоторезисторах и фотодиодах

- •1.2. Описание установки

- •1.3. Порядок проведения исследований

- •1.4. Содержание отчета и обработка результатов

- •1.5. Контрольные вопросы

- •2. Исследование оптических свойств слоев тонкопленочных солнечных элементов

- •2.1. Основные сведения об оптических свойствах солнечных элементах

- •2.2. Описание установки

- •2.3. Порядок проведения исследований

- •2.4. Обработка результатов и содержание отчёта

- •2.5. Контрольные вопросы

- •3. Исследование вольт-амперных характеристик солнечных элементов

- •Вольтамперная характеристика сэ, в условиях солнечного излучения

- •Описание экспериментальной установки

- •Режимы работы установки

- •Управляющая программа

- •Структура управляющей программы и ее основные элементы

- •3.3. Порядок проведения исследований

- •3.4. Обработка результатов и содержание отчёта

- •3.5. Контрольные вопросы

- •Список литературы

2.4. Обработка результатов и содержание отчёта

В отчёте должны быть представлены:

Краткое содержание и цель работы.

Оптическая схема установки.

Процедура подготовки к измерению.

Результаты измерений спектров пропускания тонких пленок и подложки.

Результаты измерений спектров отражения тонких пленок и подложки.

По результатам измерения спектров пропускания и отражения прозрачной подложки определить спектральную зависимость показателя преломления. Сравнить полученные значения с величиной полученной по формуле 2.12.

Для тонких пленок провести расчет значений показателя преломления и определить их толщины.

На основе результатов измерений спектров отражения и пропускания тонких пленок провести расчет коэффициента поглощения.

Для слоя a-Si:H провести оценку величины оптической ширины запрещенной зоны.

Результаты измерений спектра отражения однослойного оптического покрытия и результат его аппроксимации с помощью программы AvaSoft - Thinfilm, результат определения толщины однослойного оптического покрытия и его погрешность. Сравнить полученные данные с результатом расчета, полученным в п.7.

Выводы по работе.

2.5. Контрольные вопросы

Дать определение явления интерференции.

Описать методы наблюдения интерференции в тонких плёнках.

Привести примеры использования тонких плёнок.

Перечислить основные элементы установки и схему их соединения.

Что служит источниками света в установке?

Как выбрать уровень светового сигнала для проведения измерений?

Как световой сигнал передаётся на измерительное устройство?

Принцип передачи световых сигналов оптоволоконной линией.

Какие данные о материалах образцов необходимо знать для проведения измерений используемым методом?

Для чего используются контрольный образец?

3. Исследование вольт-амперных характеристик солнечных элементов

Целью работы является ознакомление с методикой измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) солнечных элементов (СЭ) с помощью импульсного имитатора солнечного излучения.

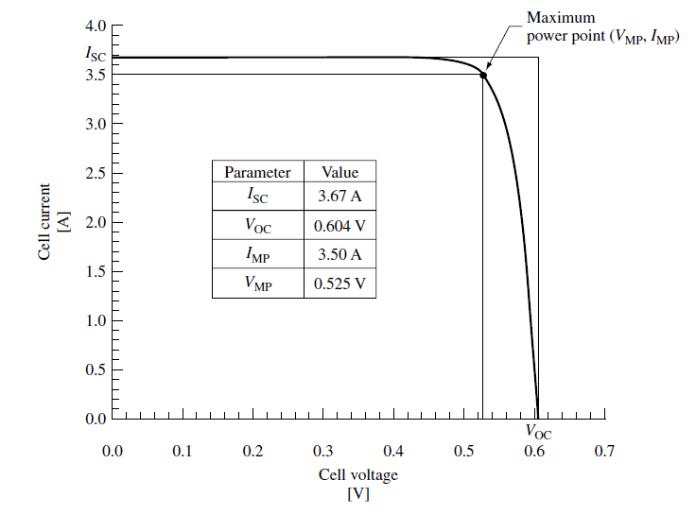

Вольтамперная характеристика сэ, в условиях солнечного излучения

Основной

нормируемой характеристикой СЭ является

его вольтамперная (нагрузочная)

характеристика (ВАХ), измеренная при

освещении его поверхности солнечным

излучением со спектральным составом

близким к стандартному солнечному

спектру AM1.5G

и с интегральной плотностью потока 1000

Вт/м2.

ВАХ солнечного элемента, пример которой

приведен на рис.3.1, характеризуются

напряжением холостого хода (![]() ),

током короткого замыкания (

),

током короткого замыкания (![]() )

и коэффициентом заполнения вольтамперной

характеристики (

)

и коэффициентом заполнения вольтамперной

характеристики (![]() )

)

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

где

![]() – максимальная мощность,

– максимальная мощность,

![]() и

и

![]() – напряжение и сила тока в точке

максимальной мощности соответственно.

КПД

солнечного элемента или эффективность

преобразования солнечного излучения

определяется следующим образом:

– напряжение и сила тока в точке

максимальной мощности соответственно.

КПД

солнечного элемента или эффективность

преобразования солнечного излучения

определяется следующим образом:

![]() , (3.2)

, (3.2)

где

![]() – интенсивность падающего излучения.

– интенсивность падающего излучения.

В лабораториях условия солнечного излучения обычно реализуются на высококачественных имитаторах солнечного излучения, в качестве источника в которых используются ксеноновые лампы, работающие в импульсном режиме или в режиме постоянного горения. Для корректировки спектра излучения применяются специальные светофильтры, исправляющие спектр излучения таким образом, чтобы обеспечить минимальное рассогласование по спектральному составу и плотности потока со стандартным спектром Солнца во всем диапазоне чувствительности исследуемого СЭ. Для многоперходного СЭ это означает, что вклады ВАХ отдельных субэлементов в ВАХ многопереходного СЭ окажутся наиболее корректными, а форма ВАХ и КПД исследуемого СЭ будут максимально приближены к значениям, которые должны быть измерены в натурных условиях.

Рис. 3.1. Вольтамперная характеристика кремниевого солнечного элемента

Измерение нагрузочной ВАХ СЭ позволяет:

определить величину генерируемой электрической мощности и КПД СЭ;

оценить качество вырабатываемой энергии по напряжению холостого хода;

определить суммарное влияние оптических и рекомбинационных потерь по величине тока короткого замыкания;

оценить величину интегральных потерь мощности на внутреннем сопротивлении СЭ по фактору заполнения ВАХ.

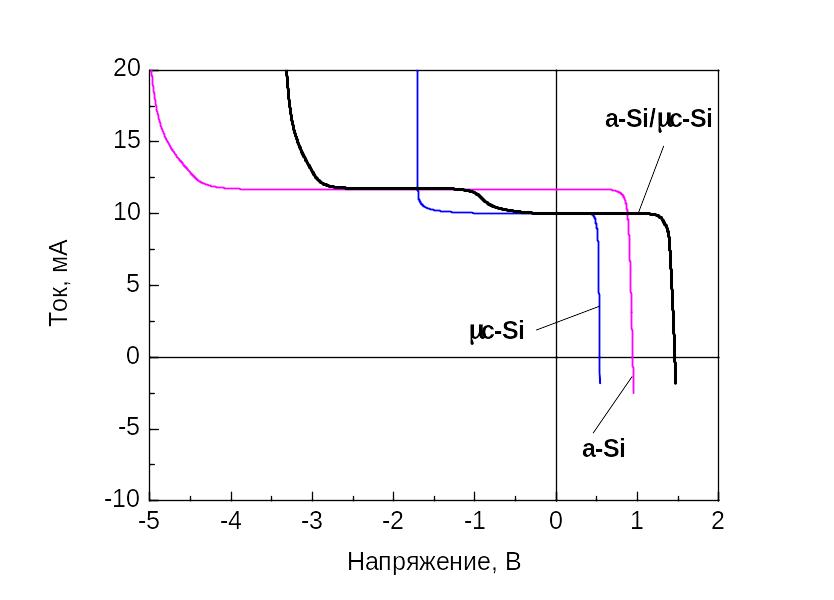

Особенностей формообразования ВАХ многопереходных СЭ

Объединение нескольких p-n переходов в монолитной структуре двух или трехпереходного СЭ приводит к проявлению ряда особенностей, которые необходимо учитывать при измерении ВАХ. Рассмотрим основные закономерности формообразования вольтамперной характеристики двухпереходного a-Si/μc-Si СЭ с точки зрения влияния каждого из переходов на форму общей ВАХ при освещении. Поскольку все переходы соединены последовательно, фототок, протекающей через структуру будет ограничен минимальной величиной. Рис. 3.2 показывает смоделированную ВАХ двухпереходного a-Si/μc-Si СЭ при условии ограничения тока нижним μc-Si элементом. Видно, что суммарная ВАХ при прямом смещении определяется величиной фототока нижнего μc-Si элемента, а напряжение холостого хода суммируется. Возникновение ограничения по току одним из переходов возможно при отсутствии согласования по току между двумя переходами или же при отклонении спектра падающего света от стандартного спектра солнечного излучения (AM1.5G). Во втором случае измерение ВАХ будет происходить со значительной ошибкой. При этом ошибочным будет не только значение тока короткого замыкания, но и коэффициента заполнения (фактора формы) FF ВАХ.

Рис. 3.2. Построение ВАХ двухпереходного a-Si/μc-Si СЭ.

Минимизировать ошибку при измерении ВАХ можно, если провести соответствующую настройку имитатора солнечного излучения. Для настройки имитаторов солнечного излучения используются контрольные СЭ, которые должны иметь спектральную чувствительность максимально близкую к спектральной чувствительности соответствующего перехода.

При настройке имитатора солнечного излучения по контрольному СЭ рассчитывается коэффициент спектрального несоответствия Мj для каждого из переходов многопереходного СЭ на основе данных по спектральному распределению имитатора и измеренных зависимостей Qвнешн () двухпереходного СЭ и однопереходных контрольных СЭ, имеющих спектральные характеристики близкие к спектральным характеристикам исследуемых переходов (при исследовании двухпереходного СЭ таких элементов должно быть два):

,

(3.3)

,

(3.3)

где

![]() и

и

![]() – плотность фототока субэлемента

контрольного (эталонного) и субэлемента

исследуемого СЭ при освещении излучением

со стандартным солнечным спектром

АМ1.5G

,

– плотность фототока субэлемента

контрольного (эталонного) и субэлемента

исследуемого СЭ при освещении излучением

со стандартным солнечным спектром

АМ1.5G

,

![]() и

и

![]() –

плотность фототока субэлемента

контрольного (эталонного) и субэлемента

исследуемого СЭ при освещении излучением

имитатора.

–

плотность фототока субэлемента

контрольного (эталонного) и субэлемента

исследуемого СЭ при освещении излучением

имитатора.

Определив субэлемент, который будет ограничивать фототок двухпереходного СЭ, используем соответствующее ему значение Mj для расчета фототока контрольного СЭ:

![]() (3.4).

(3.4).

Далее по полученному значению фототока контрольного СЭ проводится подстройка интенсивности излучения имитатора. ВАХ исследуемого многопереходного СЭ, измеренные при данной интенсивности будут максимально соответствовать ВАХ при освещении излучением со стандартным солнечным спектром АМ1.5G для данного имитатора.