- •Часть 1. Методы молекулярной биологии

- •1.1 Электрофоретическое разделение фрагментов днк

- •1.2 Рестрикционный анализ

- •1.3 Технология рекомбинантных днк

- •1.4. Полимеразная цепная реакция

- •1.5. Гибридизация нуклеиновых кислот

- •1.6. Методы выявления полиморфизма в геноме человека

- •1.7. Обратная транскрипция

- •Часть 2. Задачи

- •Часть 3. Справочные материалы

1.6. Методы выявления полиморфизма в геноме человека

Описанные выше методы могут быть использованы для детекции последовательностей ДНК, связанных с различными заболеваниями человека, как наследственными, так и связанными с присутствием патогенных организмов.

Последовательности геномов любых двух неродственных человеческих индивидуумов идентичны лишь на 99,9%. Генетические мутации, которые вызывают наследственные заболевания, очень редки у населения в целом и, следовательно, составляют лишь небольшую долю вариаций. Подавляющее большинство последних существует в форме полиморфизмов последовательностей ДНК, где несколько различных вариантов аллелей могут быть весьма распространенными. Эти вариации используются в качестве маркеров для создания генетических карт, поскольку аллели можно обнаруживать и идентифицировать гибридизацией или ПЦР-анализом.

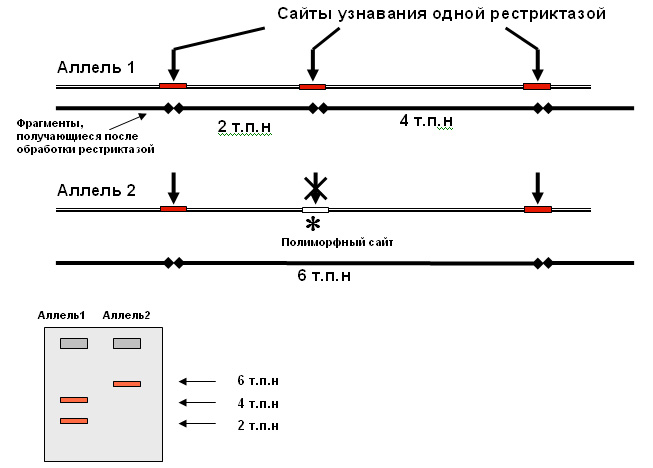

Около 95% полиморфных последователь-ностей представлено однонуклеотидными полиморфизмами (ОНП), т е. позициями единичных нуклеотидов, которые у одних людей могут быть заняты одним основанием, а у других — альтернативным. Большин-ство ОНП расположены вне генов и, по-видимому, никак себя не проявляют. Однако они могут быть использованы как генетические маркеры. Некоторые ОНП вызывают появление или исчезновение сайтов рестрикции, меняя тем самым набор полос, видимых на саузерн-блоте Эти по-лиморфизмы длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) были использованы для получения первой полной генетической карты генома человека.

Оставшиеся 5% полиморфизма последо-вательностей существует в основном в форме полиморфизмов простых повторов (simple sequence repeat polymorphisms, SSRPs), которые иначе называют микросателлитами. Они представляют собой короткие последовательности, повторенные различное число раз. Наиболее распространенный вид микросателлита — СА(n), где n — число повторов (обычно 5-50) В отличие от ОНП, микросателлиты имеют множество аллелей (т е могут встречаться варианты с 12 повторами, 22, 31 и т. д.), в то время как ОНП обычно существует в одной из двух альтернативных форм Микросателлиты редко встречаются внутри генов, но если все-таки это происходит, то в результате чаще всего возникает заболевание (например, болезнь Хантингтона).

Подходы к решению задач на ПДРФ

Метод основан на том, что каждая рестриктаза гидролизует ДНК в сайтах со строго определенной последовательностью ДНК. Как правило, это палиндромы длиной 4-8 п.н. Изменение хотябы одного нуклеотида в сайте узнавания ремстриктазой приведет к тому, что данный сайт рестрикции исчезнет.

Предположим, мы знаем, что ген А присутствует в популяции в виде двух аллелей, отличающихся одной однонуклеотидной заменой.

……….AAATTT…………… ……….AGATTT………...

…….....TTTAAA…………… ………..TCTAAA…………

Подбираем рестриктазу, которая гидролизует ДНК именно по последовательности, включающей наш полиморфный нуклеотид. Тогда один аллель будет подвергаться гидролизу такой рестриктазой, а второй – нет.

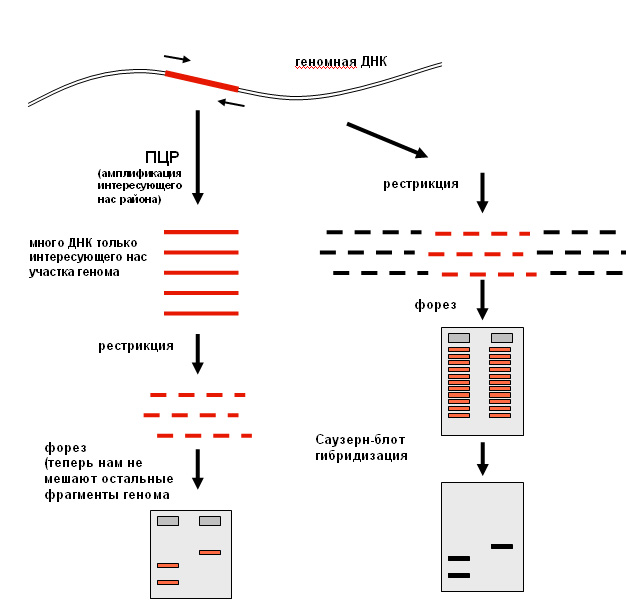

Далее нужно проанализировать результаты рестрикционного анализа для интересующего нас локуса. Если мы работали с геномной ДНК, то можно провести электрофоретическое разделение получившихся рестрикционных фрагментов, а затем при помощи Саузерн-блоттинга визуализировать фрагменты из интересующего нас района. Другой подход – подвергнуть рестрикционному анализу ампликоны, полученные при ПЦР интересующего нас участка генома.

При каждом из этих подходов мы получим два рестрикционных фрагмента в случае первого аллеля и только один – для второго.

Рис. 11

Рис.

12

Рис.

12