- •Методическая рекомендация « приобретенные пороки сердца». Утверждено на методическом совещании кафедры

- •Одесса - 2009

- •Актуальность темы.

- •3.2. Содержание темы.

- •I. Врожденные пороки сердца Этиология

- •Патогенез

- •Диагноз

- •Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения (с артериовенозным шунтом крови)

- •Врожденные пороки сердца с недостаточностью малого круга кровообращения (с веноартериальным шунтом крови)

- •Врожденные пороки сердца с препятствием выбросу крови из желудочков.

- •Лечение и диспансерное наблюдение больных с врожденными пороками сердца.

- •II. Приобретенные пороки сердца. Сужение левого предсердно-желудочкового отверстия (митральный стеноз)

- •Недостаточность митрального клапана

- •Недостаточность клапана аорты

- •Сужение устья аорты (аортальный стеноз).

- •Недостаточность трёхстворчатого клапана.

- •Сужение правого предсердно-желудочкового отверстия

- •Комбинированные и сочетанные (многоклапанные) пороки сердца

- •Комбинированный митральный порок.

- •Комбинированный аортальный порок.

- •Сочетание аортальной недостаточности и митрального стеноза.

- •Сочетание митрального и аортального стеноза.

- •Сочетание митрального и трикуспидального пороков сердца.

- •Лечение пороков клапанов сердца

- •Пролапс митрального клапана.

- •Оздоровительные упражнения при пороках клапанов сердца

- •4. Материалы методического обеспечения занятия.

- •4.2.Рекомендованная литература:

- •5. Материалы для самоконтроля качества подготовки к занятию.

- •1. Показаниями к хирургическому лечению врожденных пороков сердца являются:

Диагноз

При подозрении на ВПС необходимо клинические признаки сопоставить с артериальным давлением (измеренным на руках и ногах), дополнить эхокардиографическим и рентгенологическим исследованием, записью ЭКГ, ФКГ и клиническим анализом крови, которые в большинстве случаев разрешает распознать анатомический вариант порока без применения специальных исследований - ангиографии и зондирования сердца.

Эхокардиография - информативный неинвазивный метод исследования сердца, который основан на эффекте отражения ультразвука от структур сердца и внутрисердечных потоков крови. Допплер-эхокардиография во время двухмерной эхографии позволяет провести оценку морфологических образований сердца, характера их развития и состояния гемодинамики: определение клапанных градиентов давления, сердечного выброса, размеры сбрасывания крови на уровне дефектов перегородок и клапанов сердца, а также размеры скорости и характера (турбулентный или ламинарный) кровотока. Метод информативный в руках опытного специалиста и требует сопоставления с результатами других клинико-инструментальных исследований (ЭКГ, ФКГ и т.д.).

Метод ультразвукового исследования позволяет значительно сократить использование инвазивных исследований - ангиографии и зондирования сердца. Перспективно использование эхокардиографии в пренатальной диагностике ВПС.

Клиническая диагностика врожденного порока сердца состоит из следующих этапов:

1. утверждение наличия ВПС у ребенка;

2. определение основных гемодинамических нарушений, вызванных пороком, то есть распозна

вание синдромной принадлежности порока;

3. уточнение анатомического варианта порока;

4. выяснение функционального диагноза - уточнение фазы течения порока;

5. выявление имеющихся осложнений.

Клиническая картина

Клиника ВПС очень многогранна и определяется тремя основными факторами: анатомическими особенностями порока, степенью компенсации и возникающих осложнений порока.

Этим можно объяснить разнообразие в течении одного и того же анатомического порока. Если наблюдается то тяжёлое течение с ранними осложнениями и даже гибелью ребенка, то более мягкое, если порок долго остается нераспознанным и даже при выявлении не вызывает большой тревоги у родителей и врачей, пока наступающие нарушения сердечной деятельности или тяжёлые осложнения не приводят к развитию угрожающего состояния. Поэтому даже точное распознавание формы порока еще не определяет прогноз.

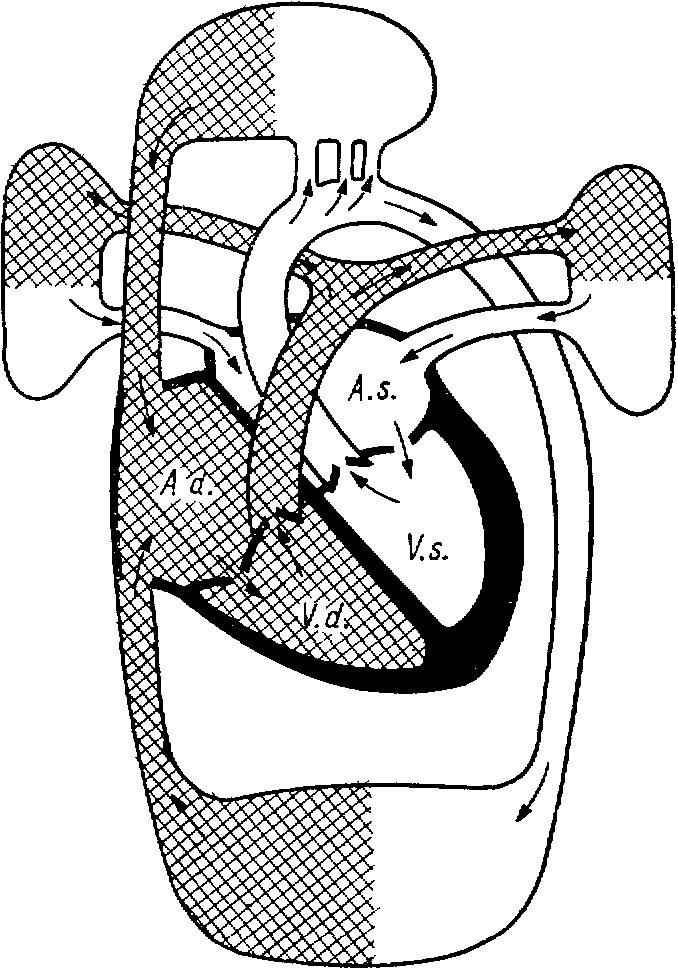

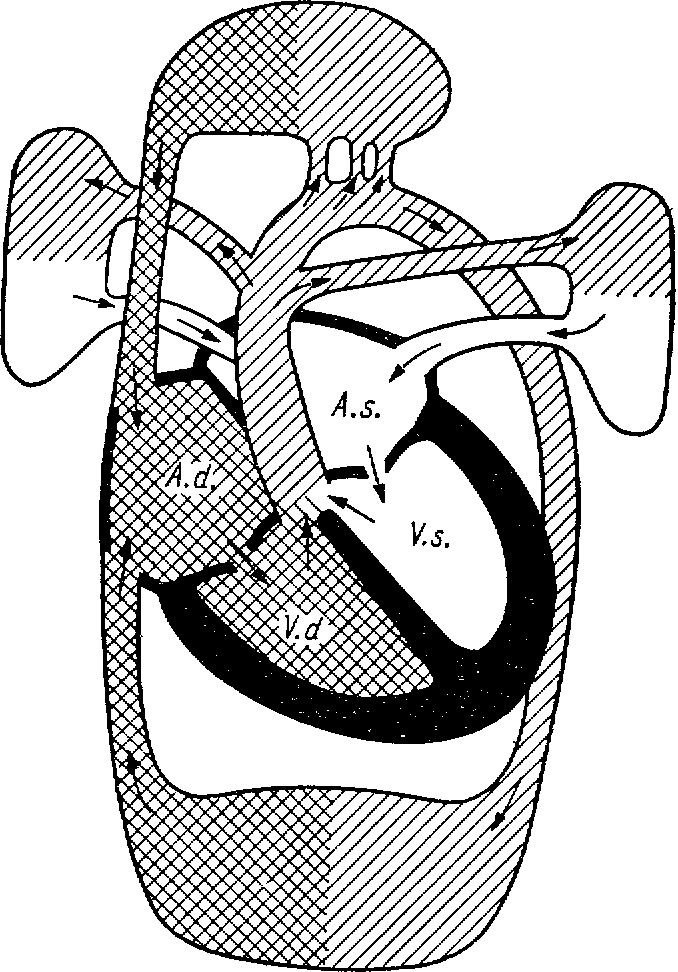

Рис . 33.1. Схема нормального кровообращения, которой мы будем пользоваться при иллюстрации отдельных пороков сердца. Венозная кровь обозначена сеткой, а артериальная находится в „чистых" местах. Обозначения внутри рисунка: АD — правое предсердие, АS— левое предсердие. VD —правый желудочек, VS — левый желудочек

Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения (с артериовенозным шунтом крови)

Для данной группы пороков характерны подобные нарушения гемодинамики, если в малый круг кровообращения поступает большее, чем в норме, количество крови. Клинические особенности при этих нарушениях гемодинамики определяются развитием гиперволемии и гипертензии в малом круге кровообращения.

О ткрытый

артериальный проток (ОАП-Боталлов

проток). Этот

проток соединяет начальную часть

нисходящей дуги аорты с легочной артерией

в области ее бифуркации. У большинства

новорожденных артериальный проток

прекращает функционировать в первые

дни после рождения. Частота открытого

артериального протоки у новорожденных

имеет прямую зависимость от массы тела

при рождении и наличии синдрома

дыхательных расстройств. При массе тела

менее 1200 г ОАП встречается у 50%-85% детей.

Применение индометацина, который

обладает ингибирующим действием на

синтез простогландинов, способствует

закрытию артериального протока.

Сохранение функции протока после периода

новорожденности должно рассматриваться

как врожденный порок.

ткрытый

артериальный проток (ОАП-Боталлов

проток). Этот

проток соединяет начальную часть

нисходящей дуги аорты с легочной артерией

в области ее бифуркации. У большинства

новорожденных артериальный проток

прекращает функционировать в первые

дни после рождения. Частота открытого

артериального протоки у новорожденных

имеет прямую зависимость от массы тела

при рождении и наличии синдрома

дыхательных расстройств. При массе тела

менее 1200 г ОАП встречается у 50%-85% детей.

Применение индометацина, который

обладает ингибирующим действием на

синтез простогландинов, способствует

закрытию артериального протока.

Сохранение функции протока после периода

новорожденности должно рассматриваться

как врожденный порок.

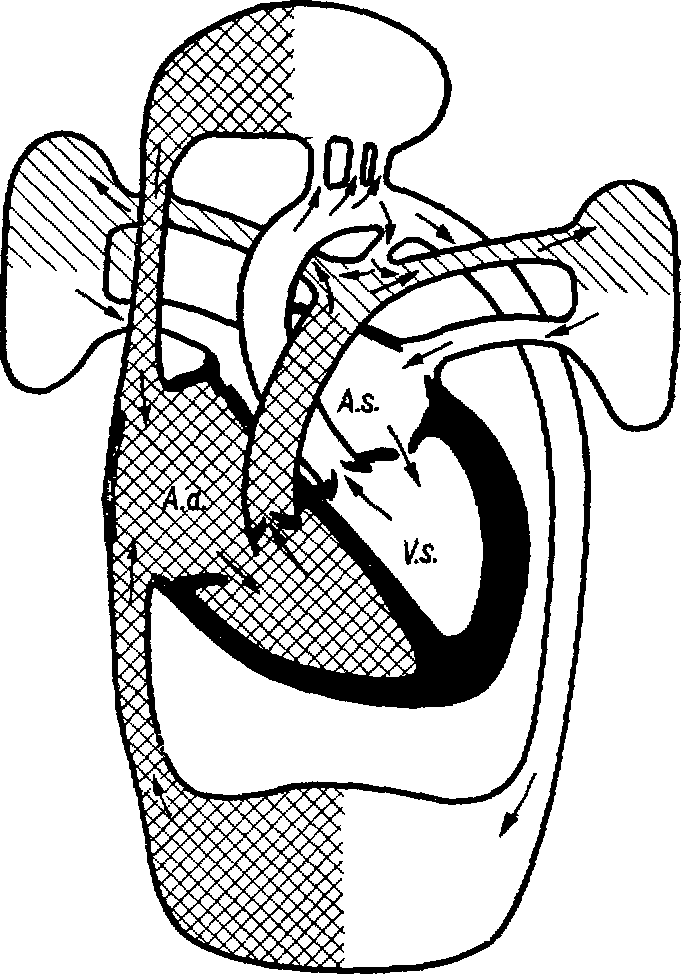

Гемодинамические нарушения обусловлены сбрасыванием крови из аорты в легочную артерию, которая приводит к переполнению малого круга кровообращения и перегрузке левых камер сердца /рис.33.2/.

Рис. 33.2. Проходимый боталлов проток /Открытый Артериальный Проток/. Схема кровообращения. Часть крови проходит из аорты в легочную артерию. В большем количестве, чем обычно, кровь возвращается из легких в левое предсердие и желудочек. В некоторых случаях устанавливается увеличение давления в легочном кровообращении. Левое предсердие обычно увеличено. Мышца левого желудочка гипертрофирована. В некоторых случаях гипертрофируется также и мышца правого желудочка, но обычно это происходит позже, чем гипертрофия левого желудочка. Дуга аорты хорошо заполнена кровью. Обозначения внутри рисунка: АD — правое предсердие, АS— левое предсердие. VD —правый желудочек, VS — левый желудочек

Сбрасывание крови из аорты происходит во время систолы и в период диастолы, так как в обе эти фазы давление в ней выше, чем в легочной артерии. При развитии легочной гипертензии наблюдается перегрузка и правого желудочка.

У большинства детей ОАП клинически выявляется в конце первого года или на втором-третьем году жизни. Обычно эти дети с клиническим симптомом порока хорошо развиваются физически и психически, и первая фаза течения заболевания у части из них протекает легко.

Ранние клинические признаки порока возникают при широких протоках (диаметр протока приблизительно равняется диаметру аорты) или дефекте аортолегочной перегородки. Последний представляет собой округлое или овальное отверстие, чаще большое (более 1 см), расположенное внутриперикардиально между левой стороной восходящей аорты и правой стенкой ствола легочной артерии. При этих анатомических вариантах возможно возникновение аневризмы, которая сопровождается развитием сердечной недостаточности.

Деформация грудной клетки в виде сердечного парастернального горба наблюдается редко. Границы сердца расширены преимущественно влево и вверх. Верхушечный толчок разлитой, смещенный книзу. Иногда при пальпации у основания сердца слева определяется грубое дрожание. Во втором межреберье слева от грудины выслушиваются систолический, а потом систолодиастолический («машинный») шум, который проводится на шейные сосуды, аорту и в межлопаточное пространство. Над верхушкой сердца может выслушиваться шум недостаточности митрального клапана, который свидетельствует о дилятации левого желудочка. Второй тон на легочной артерии усилен. Характер шума изменяется: при форсированной задержке дыхания слабеет, на глубоком вдохе усиливается. В дальнейшем течении заболевания шум может слабеть или исчезнуть совсем, что указывает на развитие легочной гипертензии, если выравнивается давление в большом и малом круге кровообращения. Потом, одновременно с появлением одышки и цианоза, снова возникает систолический шум над областью легочной артерии, которая указывает на смену направления сбрасывания крови и возникновения венозно-артериального шунта крови.

Ослабление шума при ОАП и усиление акцента II тона над легочной артерией являются угрожающими симптомами, которые свидетельствуют о приближении терминальной фазы порока.

Максимальное артериальное давление при ОАП нормальное или слегка повышено, минимальное - резко снижено. Пульсовое давление высокое.

При рентгенологическом исследовании у детей раннего возраста выявляется увеличение левых отделов сердца и кровенаполнение легких. Во второй фазе течения порока сердце нормальных размеров или слегка увеличено за счет перегрузки левого желудочка. Дуга легочной артерии выпячивается через расширение основного ствола легочной артерии и её левой ветви. Отмечается некоторое расширение восходящей части дуги аорты. При развитии легочной гипертензии уменьшается кровенаполнение легких, появляется увеличение правых отделов сердца и значительный разворот дуги легочной артерии.

На ЭКГ электрическая ось сердца расположена нормально или отклонена влево. Появляются признаки гипертрофии левого желудочка, из которых самыми ранними являются увеличение амплитуды зубца rh в отведении V5-V6. Отклонение электрической оси вправо и признаки гипертрофии обоих желудочков с преобладанием правого появляются при развитии легочной гипертензии. Систолический показатель часто бывает увеличенным.

Эхокардиография обычно не позволяет определить специфические признаки ОАП. Косвенными признаками являются увеличение полости левого желудочка и изменения отношения размера левого предсердия к диаметру аорты. В норме размер левого предсердия равняется диаметру аорты или несколько меньше. Проявлением объемной перегрузки левого желудочка являются увеличение скорости следования передней створки митрального клапана в период диастолы.

У новорожденных ОАП диагностируется методом контрастной эхокардиографии: при введении контраста в пупочную артерию визуализируется его поступление из аорты в легочную артерию.

Дифференциальный диагноз проводится с функциональным систолодиастолическим шумом «дзыги» на сосудах шеи, дефектом аортолегочной перегородки, легочной артериовенозной фистулой.

Прогноз при ОАП не может считаться благоприятным, так как 20% детей умирают без оперативного лечения в первой фазе заболевания от сердечной недостаточности. Средняя продолжительность жизни 40 лет. Показанием к операции служит выявление ОАП даже при хорошем самочувствии ребенка.

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). Это один из наиболее распространенных ВПС. Анатомически различают:

1. Вторичные дефекты перегородки (Ostium secundum), которые могут быть расположены по центру в области овального окна, у нижней полой вены, и быть множественными вплоть до полного отсутствия межпредсердной перегородки;

2. Первичный дефект (Ostium primum) - по эмбриологическому признаку можно объединить в группу пороков развития атриовентрикулярного канала. Дефект располагается в нижней трети перегородки над атриовентрикулярными клапанами, сочетаться с расщеплением створок атриовентрикулярных клапанов (чаще митрального).

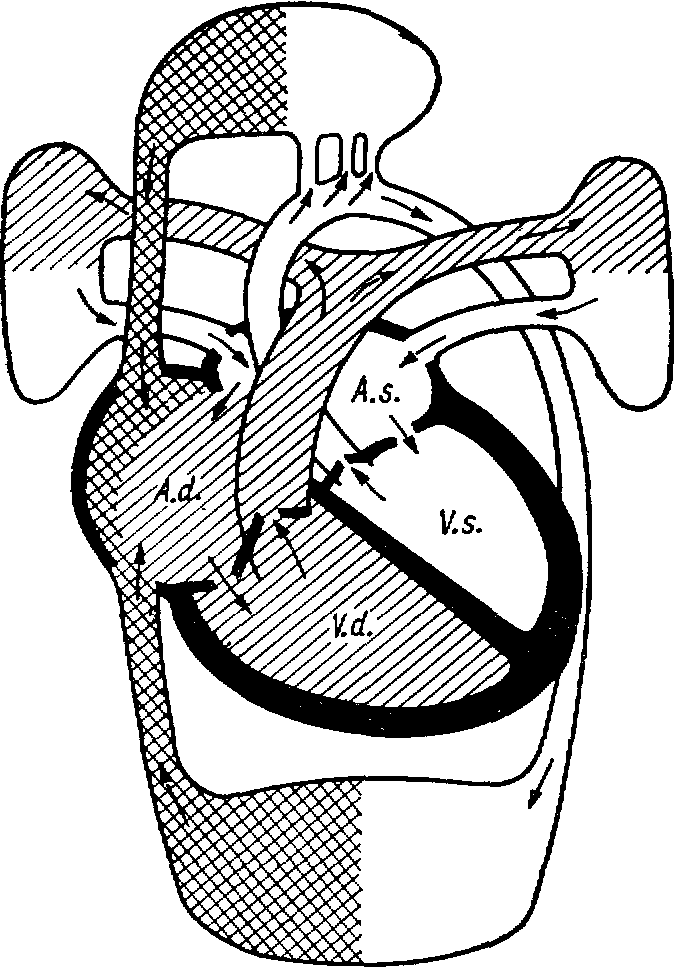

Нарушение гемодинамики при этом пороке определяется сбрасыванием артериальной крови слева, которое приводит к увеличению минутного объема малого круга кровообращения /рис.33.3/.

Рис. 33.3. Дефект в межпредсердной перегородки. Схема кровообращения. Часть крови переходит из левого в правое предсердие. Просачивание крови обычно очень большое. Происходит значительное расширение правого предсердия, гипертрофия правого желудочка и заполнение кровью легочного круга. В некоторых случаях появляется легочная гипертензия. Обозначения внутри рисунка: АD — правое предсердие, АS— левое предсердие. VD —правый желудочек, VS — левый желудочек

В образовании шунта имеют значение разность давления между левым и правым предсердиями, более высокое положение левого предсердия, сопротивление и объем сосудистого русла легкого, и функциональное состояние правого желудочка. У детей раннего возраста имеющаяся гипертрофия правого желудочка и повышенное сопротивление в сосудах малого круга кровообращения определяют небольшое сбрасывание крови. Поэтому порок сердца чаще распознается после 2-го года жизни. Более тяжёлое течение порока наблюдается при сочетании ДМПП с аномальным дренажем легочных вен, которые впадают в полые вены или правое предсердие. Порок распознается при рождении или на протяжении первого года жизни у 40% больных.

Клиническая картина. При вторичном ДМПП дети ведут нормальный образ жизни. В анамнезе этих больных отмечается склонность к повторным респираторным заболеваниям и пневмониям в первые годы жизни. При вторичном дефекте, как правило, появляются жалобы на утомляемость, одышку при физической нагрузке, иногда боли в области сердца. Деформация грудной клетки бывает редко. Границы сердца расширены в поперечнике и вправо. Характерно расширение сосудистого пучка влево за счет увеличения основного ствола и левой ветви легочной артерии. Выслушивается негрубый систолический шум во втором-третьем межреберье слева от грудины. II тон на легочной артерии усилен и расщеплен. Систолический шум возникает в результате функционального стеноза легочной артерии относительно увеличенной полости правого желудочка. В дальнейшем появляются усиленный I тон в области трехстворчатого клапана, короткий мезодиастолический шум Грехема-Стила за счет развития недостаточности клапана легочной артерии. Артериальное давление остается нормальным, или умеренно снижается систолическое давление.

Рентгенологическое исследование. Тени легочных сосудов расширены, увеличена амплитуда пульсации легочной артерии и ее ветвей. Поперечник тени сердца увеличен за счет правых отделов и легочной артерии. При увеличении правого предсердия правый кардиовазальный рог смещен кверху. При аномальном дренаже легочных вен сердечная тень в виде «снежной бабы».

ЭКГ. Электрическая ось сердца расположена вертикально или смещена вправо. Появляются признаки гипертрофии правого предсердия и правого желудочка, часто встречается неполная блокада правой ножки предсердно-желудочкового пучка (пучка Гиса). Реже выявляется замедление атриовентрикулярной проводимости и полной блокады правой ножки пучка Гиса. Нередко возникают нарушения ритма (пароксизмальная тахикардия, мерцание или трепетание предсердий, предсердная экстрасистолия).

Эхокардиография подтверждает вторичный ДМПП по наличию перерыва эхосигнала в отдаленной от атриовентрикулярных клапанов части межпредсердной перегородки. Вторичные дефекты в области Fossa ovale, где перегородка в норме истончена, обнаруживаются с помощью контрастной или допплер-эхокардиографии, которая позволяет визуализировать сбрасывание крови. У детей часто можно встретить незаращение овального отверстия без каких-либо гемодинамических нарушений, которое не следует рассматривать как ВПС.

Дифференциальный диагноз проводится с функциональным шумом на легочной артерии, который появляется у детей в периоды интенсивной прибавки роста, с изолированным (небольшим) стенозом легочной артерии или идеопатическим расширении её основного ствола.

Прогноз порока зависит от размера дефекта и степени гемодинамических нарушений. Прогноз при развитии ранней сердечной недостаточности неблагоприятный . Возможно спонтанное закрытие вторичного ДМПП к 5-6-му году жизни. Средняя продолжительность жизни составляет 35-40 лет.

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Это один из наиболее частых ВПС. На его частоту приходится от 17% до 30% случаев сердечных аномалий. Он может располагаться в мембранозной или мышечной части перегородки в виде овального, круглого или конусообразного отверстия. Последняя форма встречается при дефектах в мышечной части перегородки. Диаметр отверстия от 1 до 30 мм. Большим считается дефект, если его размер равняется диаметру аорты.

Гемодинамика при этом пороке определяется сбрасыванием крови из левого желудочка в правый, переполнением малого круга кровообращения и перегрузкой обоих желудочков. Размер шунта зависит от размеров дефекта, соотношение сопротивления большого и малого круга кровообращения и компенсаторной гипертрофии сердца. Нарушение гемодинамики выявляются у детей в возрасте 2-4 месяцев, если снижается легочное сосудистое сопротивление.

Клиническая картина. ДМЖП, благодаря выраженным аускультативным изменениям, обычно распознаются в раннем возрасте.

Более благоприятными по клиническому течению являются дефекты в мышечной части межжелудочковой перегородки, которые имеют овальную или конусообразную форму, обращенную основанием в сторону одного из желудочков. Во время сердечных сокращений мышечная часть межжелудочковой перегородки активно принимает участие в механической работе сердца. Таким образом, дефекты, расположенные в мышечной части, во время систолы уменьшаются в размере, что способствует уменьшению размера шунта.

Небольшие дефекты в мышечной части межжелудочковой перегородки (болезнь Толочинова-Роже) часто протекают без нарушений гемодинамики. Развитие этих детей такое, как и здоровых. Только наличие аускультативных данных - грубый систолический скребущий шум, с эпицентром в четвертом - пятом межреберье слева от грудины или на грудине, которые имеют маленькую зону проводимости, разрешают поставить диагноз ВПС. При рентгенологическом и электрокардиографическом исследовании патологических изменений не выявляется.

У детей с высоким ДМЖП появляются жалобы на затруднение при грудном вскармливании, одышку, кашель, непостоянный цианоз при крике, который свидетельствует об изменении направления шунта крови, слабость, утомляемость; наблюдаются прогрессирующая гипотрофия, частые легочные инфекции. Отставание в физическом развитии значительно выражено в раннем возрасте. После 3 лет (в II фазу течения порока) состояние детей улучшается, так как размер дефекта уменьшается относительно увеличению объема сердца. Иногда дефект перекрывается створкой трикуспидального или аортального клапана. У детей часто развивается сердечный горб. Границы сердца расширены в поперечном размере и вверх. Определяется разлитой верхушечный толчок, который поднимается и смещается книзу. При перегрузке правого желудочка появляется четкая эпигастральная пульсация. Пальпаторно, в третьем - четвертом межреберье слева от грудины определяется систолическое дрожание. При аускультации здесь же выслушивается продолжительный систолический шум, который проводится над всей сердечной областью и на спину. Иногда на верхушке выслушивается короткий диастолический шум наполнения левого желудочка; II тон на легочной артерии усилен и расщеплен. В ряде случаев определяется трехчленный ритм галопа. В легких, в задненижних отделах, чаще слева, выслушиваются застойные мелкопузырчатые хрипы. Левый нижнедолевой бронх может быть прижат увеличенным левым желудочком, который способствует развитию хронического бронхолегочного процесса. В первой фазе течения легко развиваются симптомы недостаточности кровообращения II-III степени. Систолическое артериальное давление снижено при нормальном диастолическом давлении.

Симптомокомплекс Эйзенменгера. При высоких ДМЖП рано прогрессирующая легочная гипертензия с развитием его склеротической фазы приводит к высокому давлению в правом желудочке и возникновению венозно-артериального сбрасывания. У ребенка появляется сначала малиновый, а потом синий или фиолетовый цианоз щек, губ, ногтевых фаланг с развитием барабанных палочек. Систолический шум уменьшается, а потом исчезает, но усиливается акцент II тона на легочной артерии, иногда с протодиастолическим шумом недостаточности клапанов легочной артерии. Нарастают одышка и ограничение физической активности ребенка. Могут быть носовые кровотечения, боли в области сердца.

Рентгенологическое исследование выявляет усиление сосудистого рисунка легких по артериальному типу. Возможно присоединение признаков венозного застоя. При развитии легочной гипертензии наблюдается увеличение основного ствола и прикорневых ветвей легочной артерии в сочетании с сосудистым рисунком на периферии.

Размеры сердца могут быть увеличены в разной степени с преобладанием увеличения левых отделов обоих желудочков или только правого. Легочная артерия чаще увеличена, аорта в восходящем отделе гипоплазирована.

ЭКГ регистрирует преобладающую перегрузку и гипертрофию левого желудочка, обоих желудочков или преобладающую гипертрофию правого желудочка, которые всегда указывают на прогрессирование легочной гипертензии. Иногда находят замедление предсердно-желудочковой и внутрижелудочной проводимости.

При эхокардиографии проводят прямое определение размеров и расположения дефекта. Легочная гипертензия характеризуется пролабированием створок клапана легочной артерии в выводной тракт правого желудочка, выраженной легочной и трикуспидальной регургитацией.

При комплексе Эйзенменгера определяется умеренное увеличение конечно-систолического и конечно-диастолического размеров выходного отделов правого желудочка. Уменьшение размеров левого желудочка пропорционально снижению минутного объема большого круга кровообращения.

Дифференциальный диагноз болезни Толочинова-Роже проводится с функциональным шумом, вызванным аномалией хорд или трабекул левого желудочка, пролапсом митрального клапана; при высоких дефектах - с атриовентрикулярной коммуникацией.

Прогноз при небольших дефектах, которые не сопровождаются нарушением гемодинамики, благоприятный. У 20%-40% детей в возрасте от 9 месяцев до 5-6 лет наблюдается спонтанное закрытие ДМЖП, которое локализуется в мышечной части межжелудочковой перегородки. При высоких дефектах средняя продолжительность жизни около 40 лет. Прогрессирующая легочная гипертензия неблагоприятна.

Открытый атриовентрикулярный канал (АВК). При этом пороке нарушается развитие нижнего отдела межпредсердной перегородки, мембранозной части межжелудочковой перегородки и медиальных створок митрального и/или трикуспидального клапанов. Выделяют неполную форму АВК - первичный дефект мижпредсердной перегородки и полную форму - единый канал, при котором имеется сообщение четырёх полостей сердца и в результате формируется единое атриовентрикулярное отверстие.

Гемодинамические нарушения оказываются большим левым-правым шунтом на уровне предсердий и желудочков в сочетании с недостаточностью митрального клапана. При полной форме рано развивается высокая легочная гипертензия.

Клиническая картина идентична высокому ДМЖП. Аускультативно определяются два эпицентра шума: в третьем - четвертом межреберье слева от грудины и на грудине (шум ДМЖП) и второй- на верхушке сердца (шум митральной недостаточности). II тон на легочной артерии усилен и расщеплен.

Рентгенологическое исследование выявляет усиление легочного рисунка не только по артериальному, но и по венозному руслу (признак левожелудочковой недостаточности при выраженной митральной регургитации). Сердце увеличено за счет желудочков и, в меньшей степени, предсердий. При легочной гипертензии увеличиваются правые полости сердца.

ЭКГ показывает выраженный сдвиг электрической оси сердца влево от 0 до -150 , высокий вольтаж комплексов QRS, признака перегрузки обоих предсердий и желудочков, замедление атриовентрикулярной проводимости, блокаду правой ножки пучка Гиса.

Эхокардиография в проекции четырёх камер с верхушки сердца выявляет дефект нижней части межпредсердной перегородки в области её соединения с атриовентрикулярными клапанами, наличие двух или одного (общего) атриовентрикулярного канала и аномалии створок.

Дифференциальный диагноз проводится с вторичным ДМПП, изолированным ДМЖП, кардиомиопатией, ОАП с вторичной митральной недостаточностью и легочной гипертензией.

Прогноз неблагоприятный - 50% детей гибнут в первую фазу течения порока от ранней сердечной недостаточности. При высоком ДМЖП и АВК в 40% наблюдений прогрессирует легочная гипертензия, а у 30% больных формируется стеноз выходного отдела правого желудочка. При формировании повторного стеноза сохраняется возможность оперативной коррекции порока.

Полная транспозиция магистральных сосудов (ТМС). Это порок, который протекает наиболее тяжело, с обогащением малого круга кровообращения. При этом пороке аорта выходит из правого желудочка, а легочная артерия - из левого.

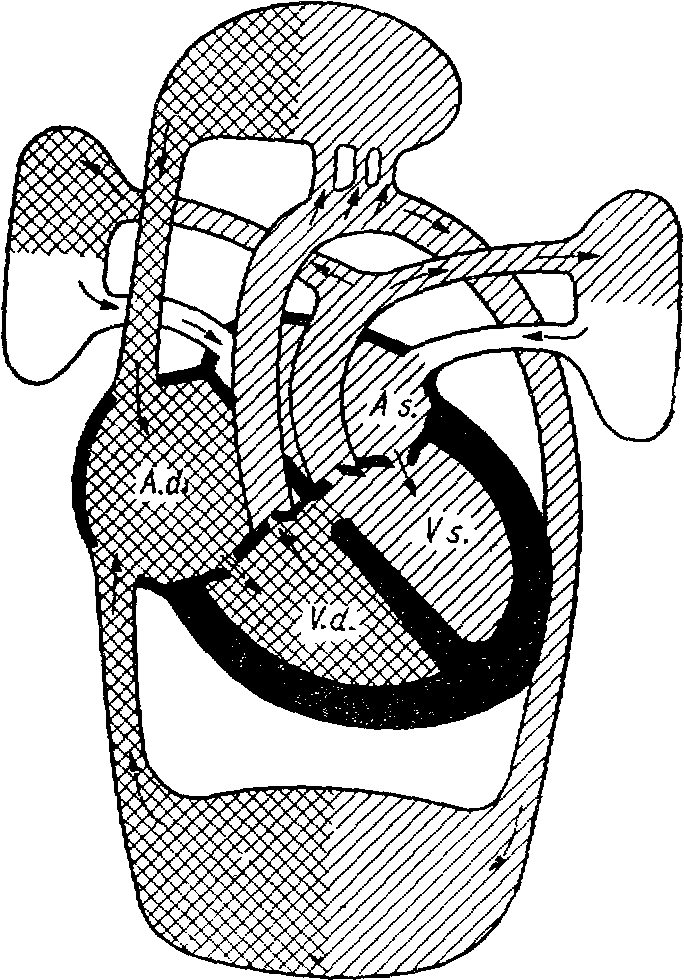

Гемодинамика. Без компенсирующих коммуникаций (ОАП, ДМПП, ДМЖП) порок несовместимый с жизнью, так как имеются два разъединенных круга кровообращения, которые не влияют на развитие плода, поскольку внутриутробно малый круг почти не принимает участия в кровообращении /рис.33.3./.

Рис. 33.4. Перемещение (транспозиция)

магистральных сосудов. Схема кровообращения. Аорта выходит из правого желудочка, а легочная артерия из левого. Сохранение жизни ребенка

зависит от наличия анастомоза между

правым и левым сердцем. На этой схеме

видно только межжелудочковое отверстие.

Обычно имеется кроме межжелудочкового

еще и межпредсердное отверстие. Обозначения

внутри рисунка: АD — правое предсердие, АS—

левое предсердие. VD —правый желудочек, VS —

левый желудочек.

После рождения решающим фактором является степень смешивания венозной и артериальной крови. При свободном смешивании крови имеется переменное направление шунта, который создает условия для осуществления газообмена.

Клиническая картина имеет характерные признаки - одышка и цианоз, которые появляются сразу после рождения. Порок встречается чаще у мальчиков. С момента рождения состояние тяжёлое, сохраняется постоянный цианоз, выкармливание затруднено, прогрессирует гипотрофия. Границы сердца расширены в поперечнике, реже вверх. Аускультативно картина не имеет характерных особенностей, так как определяются компенсирующие коммуникации. Если порок компенсируется ОАП или ДМПП, то шум может отсутствовать. Систолический шум в третьем - четвертом межреберье слева определяется при ДМЖП. Рано развивается легочная гипертензия. Артериальное давление снижено. Гипоксемические приступы у детей с ТМС возникают при резкой гипоксемии и протекают тяжело.

У большинства детей симптомы недостаточности сердца возникают с конца первого - начала второго месяца жизни, чему способствует и плохое питание миокарда в результате поступления в коронарные сосуды мало окисленной крови.

Рентгенологически определяется усиление сосудистого рисунка по артериальному типу, после 10-го дня жизни выявляется венозный застой. Увеличиваются размеры сердца, которое имеет форму яйца и лежит на боку. Сосудистый пучок бывает узким в переднезадней проекции и расширенный в боковой проекции. При параллельном расположении сосудов он расширен в переднезаднем отделе и оттесняет верхнюю полую вену вправо.

ЭКГ. Ось сердца смещена вправо, появляются признаки гипертрофии правых отделов сердца. Реже наблюдается гипертрофия обоих желудочков. Возможно нарушение внутрижелудочной проводимости.

При двухмерной эхокардиографии в парастернальной проекции по короткой оси на уровне основания сердца аорта видна впереди и справа (D-транспозиция) или впереди и слева (L-транспозиция) от легочной артерии. В проекции длинной оси левого желудочка видна параллельная ориентация выводных трактов обоих желудочков и обоих магистральных сосудов; причем, легочная артерия отходит от левого желудочка и имеет митрально-полулуное продолжение.

Прогноз неблагоприятный - 85% детей умирают в течение первого года жизни.

Общий артериальный ствол (ОАС). При этом пороке один магистральный сосуд (трункус) отходит от основания сердца, большой ДМЖП расположен под полулунными клапанами трункуса. Легочные артерии отходят от восходящей части артериального ствола. Возможны изменения направления коронарных сосудов /рис.33.5./.

Рис. 33.5. Общий артериальный ствол. Схема кровообращения. Вместо двух артерий существует один артериальный ствол, сидящий „верхом" над обоими желудочками. Всегда при этом имеется дефект в верхней части межжелудочковой перегородки. Легочные артерии берут начало от артериального ствола. Величина легочных артерий определяет интенсивность синюшности. Обозначения внутри рисунка: АD — правое предсердие, АS— левое предсердие. VD —правый желудочек, VS — левый желудочек

Гемодинамические нарушения характеризуются смешением венозной и артериальной крови на уровне желудочков. Развивается гиперволемия малого круга кровообращения и рано прогрессирующая легочная гипертензия, так как давление в легочных артериях равняется системно.

Клиническая картина напоминает большой ДМЖП. С первых дней жизни появляется одышка, и рано развивается сердечная недостаточность. Цианоз может быть непостоянным или быстро прогрессирующим. Сердце увеличено в поперечном размере. Тоны сердца громкие, II тон на легочной артерии усилен, но не расщеплен, выслушивается типичный шум ДМЖП.

Рентгенологическое исследование выявляет значительное усиление легочного рисунка. Сердце увеличено за счет обоих желудочков, сосудистый пучок узкий или значительно расширенный. Часто дуга аорты расположена справа.

ЭКГ. Электрическая ось сердца расположена нормально или отклонена вправо. Появляются признаки гипертрофии правого предсердия и желудочка или обоих желудочков.

Эхокардиографическое обследование в проекции длинной оси левого желудочка даёт широкий магистральный сосуд, который пересекает («верхом сидящий») межжелудочковую перегородку с высоким ДМЖП. В проекции по короткой оси на уровне основания сердца выводной тракт правого желудочка и клапан легочной артерии не определяются. С супрастернального доступа в ряде случаев можно определить место отхождения легочной артерии или ее ветвей от трункуса.

Дифференциальный диагноз проводится с ДМЖП и транспозицией магистральных сосудов.

Прогноз неблагоприятный - 80% детей умирают в первые месяцы жизни.