- •I. Классические -обусловленные избыточной продукцией соляной кислоты в желудке):

- •II. Опосредованные (зависимые)- течение заболевания поддерживается повышенной продукцией кислоты в желудке):

- •III. Симптоматические расстройства желудочно-кишечного тракта:

- •1. Всасывающиеся антациды (резорбирующиеся, всасывающиеся, системные):

- •2. Невсасывающиеся антациды (несистемные, нерастворимые):

- •2.1. Монокомпонентные:

- •2.1. Комбинированные:

- •2.2. Смешанные:

- •Антацидный эффект

- •Предотвращение обратной диффузии ионов водорода

- •5.Цитопротективный эффект

- •6. Обволакивающее и/или вяжущее (для препаратов Bi) действие.

- •7. Слабое противовоспалительное действие.

- •Сравнительная характеристика действия катионов металлов, входящих в состав антацидных препаратов

- •Кислотонейтрализующая активность различных действующих веществ, входящих в состав антацидов

- •Кислотонейтрализующая активность некоторых коммерческих антацидных препаратов

- •Скорость наступления и продолжительность действия монокомпонентных антацидов

- •3. Терапия гэрб

- •4 .Антацидные препараты в терапии хронического дуоденита:

- •Блокаторы h-2 -рецепторов гистамина

- •1. Фармакокинетические

- •2. Фармакодинамические

- •Ингибиторы протонного насоса

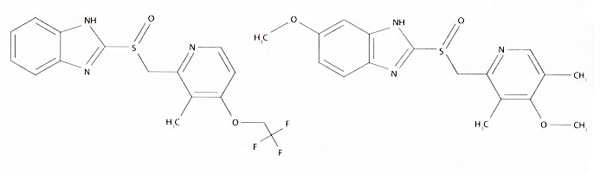

- •Дальнейшие изменения структуры радикалов привели к созданию новых препаратов – пантопразола и рабепразола (рис.6).

- •1.Всасывание

- •2. Концентрирование в секреторных канальцах

- •4. Образование необратимой ковалентной связи с протонной помпой

- •Дозировки различных ипп

- •8.Эндокринные нарушения

- •Антибиотики для лечения нр-инфекции

- •Пилобакт am

- •Гастропротекторы

- •Классификация современных цитопротекторов в терапии заболеваний желудка

- •Механизм действия гастропротекторов

- •Схемы терапии цитопротекторами

- •Фармакокинетика

- •Показания

- •Фармакокинетика

- •Побочные действия

- •Противопоказания

- •Особые указания

- •Лекарственное взаимодействие

- •Фармакологическое действие

- •Фармакокинетика

- •Побочное действие

- •Противопоказания

- •Применение при беременности и кормлении грудью

- •Особые указания

- •Лекарственное взаимодействие

- •Стандарты Диагностика и терапия кислотозависимых заболеваний, в том числе и ассоциированных с Helicobacter pylori

- •Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (гэрб)

- •Язвенная болезнь, ассоциированная с Helicobacter Pylori (нр)

- •Альтернативные варианты антихеликобактерной терапии язвенной болезни, ассоциированной с hp

- •Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциируемые с нестероидными противовоспалительными препаратами (нпвп)

- •Хронический панкреатит

- •Медикаментозная терапия гэрб

- •2. Антацидные препараты

- •4.Алгинаты

- •Использование антисекреторных препаратов при гэрб,

- •1.Ступенчатая терапия в двух вариантах:

- •Тактика ведения больных гэрб после стойкого устранения симптомов и эзофагита

- •Периодическая (курсовая) терапия:

- •Схемы эрадикационной терапии инфекции h. Pylori (по Маастрихтскому соглашению III, 2005)

Ингибиторы протонного насоса

Желудочный сок обладает сильнокислой реакцией -рН 0,8–1,5.

Процесс секреции соляной кислоты париетальными клетками основан на трансмембранном переносе протонов и непосредственно осуществляется специфическим ферментом - водоро́дно-ка́лиевой аденозинтрифосфата́зой(Н+/К+-АТФа́за, прото́нная по́мпа, прото́нный насо́с, прото́новый насо́с, или прото́новая по́мпа).

Секреция соляной кислоты регулируется нервной и гуморальной (эндокринной и паракринной) системами и происходит в обкладочных клетках дна и тела желудка. Основными внутриклеточными мессенджерами являются цАМФ для гистамина и ионы Са2+для гастрина и ацетилхолина, которые в конечном итоге активируют фермент Н+,K+-АТФазу. Н+,K+-АТФаза состоит из двух субъединиц белка (большой а и малой b), синтез которых происходит в эндоплазматическом ретикулуме париетальной клетки. Расчетное время полужизни Н+,K+-АТФазы составляет 15-30 ч.

При активизации молекулы Н+/К+-АТФаза транспортирует ион водорода Н+ из цитоплазмы париетальной клетки в полость желудка через апикальную мембрану в обмен на ион К+, который она переносит внутрь клетки. При этом оба катиона транспортируются против электрохимического градиента. Источником энергии для этого транспорта служит гидролиз молекулы АТФ. Одновременно с протонами водорода в просвет желудка путем активного транспорта против градиента переносятся ионы хлора Cl-. Входящие в клетку ионы К+ покидают ее по градиенту концентрации вместе с ионами Cl- через апикальную мембрану париетальных клеток. Протоны Н+ образуются в эквивалентных количествах с НСО3- при диссоциации угольной кислоты Н2СО3 при участии фермента карбоангидразы. Ионы НСО3- пассивно перемещаются в кровь по градиенту концентрации через базолатеральную мембрану в обмен на Cl-.

Реакция внутренней среды обкладочных клеток такая же, как и в других клетках,— рН 7,2, тогда как реакция в их секреторных канальцах резко кислая — рН 1,0. Содержание в желудочном соке ионов водорода и хлора составляет 150 ммоль/л, в плазме же уровень ионов водорода равен 0,00004 ммоль/л, а хлора — 105 ммоль/л. Таким образом, по обе стороны обкладочных клеток создается градиент концентрации Н+, составляющий примерно 1:1000000. Н+/К+-АТФаза создаёт значительный градиент ионов водорода, вследствие чего устанавливается значительная разница рН между цитоплазмой париетальной клетки (рН = 7,4) и просветом секреторного канальца (рН около 0,8-1). Ни одна из других клеток человеческого организма никогда не граничит со средой с такими низкими рН. (рис. 4).

Рис.4. Механизм секреции соляной кислоты в париетальной клетке.

Таким образом в просвет желудка при с участием Н+/К+-АТФазы выделяется соляная кислота в виде ионов Н+ и Cl-, а ионы К+ возвратным образом перемещаются через мембрану.

Изучение молекулярных механизмов образования соляной кислоты желудочного сока позволило выявить его ключевое звено - активную секрецию протонов, сопряженную с транспортом К+, реализуемую специальным мембранным комплексом - протонной помпой. Это позволило разработать принципиально новый класс лекарственных средств, способных снижать активность АТФазы протонной помпы, эффективно подавляющий секрецию соляной кислоты на 100%.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)- химический класс антисекреторных препаратов, замещенных производных бензимидазола, образующих ковалентные связи с молекулой H+, K+-АТФазы (протонного насоса) париетальных клеток слизистой оболочки желудка, что вызывает прекращение переноса ионов водорода в просвет желудка

Химическая структура и свойства ИПП

Все ИПП представляют собой производные а-пиридилметил-сульфинилбензимидазола с различающимися заместителями в пиридиновом и бензимидазольном фрагментах.

Первый блокатор протонной помпы - тимопразол - был синтезирован в 1976 г. Однако из-за выраженных побочных эффектов, выявленных на стадии клинической апробации, препарат не был зарегистрирован.

Омепразол, синтезированный в 1978 г., первый вошел в клиническую практику и на долгое время стал «золотым» стандартом и препаратом № 1 для ингибирования протонной помпы (рис.1).

Вторым ИПП был ланзопразол (с 1992 года, Франция), третьим- пантопразол ( с 1994 года в Германии), далее в середине 90-х гг. рабепразол (Великобритания) и эзомепразол (Швеция).

Лансопразол отличается от омепразола только структурой радикалов на пиридиновом и бензимидазольном кольцах ( рис. 5).

Рис. 5. Химическая структура лансопразола (слева) и омепразола (справа)