Трехступенчатый подогрев сетевой воды

Для повышения эффективности эксплуатации теплофикационных турбин и утилизации тепла пара идущего на охлаждение ЦНД на современных турбинах используют так называемый встроенный пучок .В этом случае в конденсаторе используется специально выделенная поверхность нагрева (конденсатный пучок) в который подаётся обратная сетевая вода . При работе встроенного пучка циркуляционная вода в конденсатор, как правило не поступает и конденсация пара происходит на поверхности встроенного пучка в результате сетевая вода подогревается. Экономия топлива при этом может достигать 1,5% . Встроенные пучки нашли применение только на турбинах Т-110 и меньшей мощности.

Эта проблема объясняется особенностями работы последних ступеней ЦНД. Дело в том, что с ростом мощности турбины увеличивается высота рабочих лопаток ЦНД, а особенно последних ступеней . При малых расходах пара через ЦНД, когда турбина работает по тепловому графику, последние ступени, а то и весь цилиндр низкого давления работает в чисто вентиляционном режиме и мощность не вырабатывается, а наоборот потребляется.

Величина потребляемой на трение и вентиляцию мощности в значительной мере определяется высотой лопаток ступени и давлением в конденсаторе (Рк).

С ростом Рк , затраты на трение и вентиляцию возрастают, т.е. при включении встроенного пучка давление в конденсаторе резко возрастает и потери на трение и вентиляцию растут. Для обеспечения охлаждения последних ступеней возникает необходимость увеличения расхода пара в конденсатор, что в свою очередь приводит к дополнительному подогреву сетевой воды. Поэтому следует учитывать, что эффективность использования трёхступенчатого подогрева является экономической задачей :

Т.к. с ростом Рк, растут затраты на трение и вентиляцию и мощность турбины уменьшается

Увеличение подогрева во встроенном пучке приводит к росту давления в камерах отбора на сетевые подогреватели, а значит перераспределению срабатываемых теплоперепадов турбины, т.е. мощность турбины уменьшается ещё и за счет уменьшения срабатываемого теплоперепада ( в отсеке между отборами на сетевые подогреватели)

Особое внимание необходимо обратить на работу лопаточного аппарата в таких режимах. Рост давления в конденсаторе увеличивает нагрузку на рабочие лопатки последней ступени. Кроме того из-за существенного снижения объёмного расхода через последние ступени и вследствие резкого расширения проточной части происходит корневой отрыв потока пара и возникают обратные вихревые течения (см рис ). Эти вихри неустойчивые, постоянное возникновение и срыв их вызывает низкочастотные колебания лопаток. В этом случае необходимо учитывать надёжность работы лопаточного аппарата.

Обратные потоки со стороны конденсатора (вихревые течения )могут нести капельную влагу , которая приводит к эрозионному износу последних ступеней

Расчёт отпуска тепла при трёхступенчатом подогреве воды

При трехступенчатом подогреве сетевой воды тепловая нагрузка турбины Qт может быть определена так:

Qт=Qотб+Qк=Qсп1+Qсп2+Qк=Gсв ( tсп2 — tос ) Ср (1)

где Qcп1, Qcп2, Qк—соответственно тепло подведенное воде в СП1,СП2 и конденсаторе;

Gсв – расход сетевой воды.

Тепло, подводимое сетевой воде в конденсаторе:

Qк =[ Dк ( hк—hк’ ) + Dдр ( h др —hк’)]п =Gсв (hвп—hос ) (2)

где hк, hк’— энтальпия пара на входе в конденсатор и энтальпия основного конденсата соответственно;

Dдр, Dк — расходы соответственно дренажей сбрасываемых в конденсатор и расход вентиляционного пара;

hвп, hос — энтальпия сетевой воды на выходе из встроенного пучка и энтальпия обратной воды.

При заданном значении Gсв и температурах прямой и обратной сетевой воды можно найти Qт по формуле (1)

Зная tсп2 можно найти температуру насыщения греющего пара в СП2

tсп2s = tсп2 +

и по таблице термодинамических свойств воды и водяного пара определяется tсп2s и

Pсп2s =F(tсп2s) (4)

Давление в верхнем теплофикационном отборе (Pотб2) определяется с учетом потери давления в подводящих трубопроводах ( P )

Pотб2= Pсп2s + P (5)

В расчетах можно принять при чистом сетевом подогреве С и P~5% от Pсп2s

тепловая нагрузка пучка теплофикационного конденсатора определяется предварительно, задавшись ориентировочным расходом вентиляционного пара в конденсатор (Dк)

тогда Qк = Dк * qк * п + Dдрi (h др —hк’)п (6)

Второе слагаемое в формуле (6) можно принять qк= 2200—2700 кДж/кг

Температура сетевой воды на входе в СП1 определяется из выражения:

tвп = tос + Qк/( Gсв* Ср) (7)

Давление пара в нижнем сетевом подогревателе определяется путем решения системы уравнений, описывающих процесс расширения пара в проточной части турбины и уравнения конденсирующей способности сетевого подогревателя СП1.

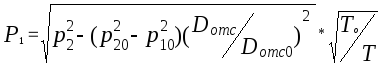

Уравнение описывающее процесс расширения пара на участке между верхним и нижним сетевым подогревателем, выглядит так:

(8)

(8)

Если пар влажный

то вместо

подставляем

подставляем

![]() —

отношение степеней сухости

—

отношение степеней сухости

обычно в

ориентировочных расчетах значениями пренебрегают

пренебрегают

здесь P1,Р2,Р10,Р20— соответственно давления в камере отборов на СП1,СП2 в рассчитываемом режиме и в опорном(с индексом’0’) т.е. режиме параметры которого известны

Dотс и Dотс0 - расходы пара через отсек между СП2 и СП1 соответственно в расчетном и опорном режимах

Dотс обычно задаются

Dотс = Dсп + Dк (9)

Тогда:

Qcп1 = Dсп1 * qсп1 * п = Gсв ( tсп1 — tвп ) Ср (10)

Значения qсп1 оцениваются в размере ~ 2200 кДж/кг или более точно находят по формуле Е.Я. Соколова:

(11)

(11)

где![]() =tсп1s

— tвп

т.е. разность температур насыщения в

СП1 и температуры входа сетевой воды в

СП1

=tсп1s

— tвп

т.е. разность температур насыщения в

СП1 и температуры входа сетевой воды в

СП1

Используя (10), находят tсп1

(12)

(12)

тогда tсп1s’=

tсп1+

![]() и далее находим Ротб1

и далее находим Ротб1

Ротб1= Pсп1s+ P (13)

Сопоставляя значения Ротб1 полученные по уравнениям (8) и (13) и если они не совпадают то задаются новым значением Dотс и весь расчет повторяют, пока давления рассчитанные по (8) и по (13) не совпадут. Решить задачу можно графоаналитическим способом.

После этого уточняем расход пара в конденсатор по расходной характеристике диафрагмы и давлению пара на входе ЧНД. Каждая турбина имеет свои расходные характеристики диафрагм, кроме того разные модификации турбин имеют разные расходные характеристики. После этого уточняется расход пара в конденсатор и расчет еще раз повторяется, пока расхождение результатов расчета не будет совпадать с заданной точностью.

Оценка экономической целесообразности использования встроенного пучка

При включении встроенного пучка исключаются потери теплоты в конденсаторе:

n

Qк = Dк ( hк - hкs ) + Dупл ( hупл - hks ) + Dgpi (hgpi - hks )

i=1

где: Dк , Dупл -расход пара в конденсатор через диафрагму ЧНД и протечки пара уплотнений;

hk, hks , hупл - энтальпия пара и дренажа (конденсата) в конденсаторе и энтальпия пара уплотнений;

Dgpi ,hgpi - расход и энтальпия дренажей поступающих в конденсатор.

Мощность турбины в этом случае уменьшается из-за роста давления в конденсаторе и увеличении потерь на трение и вентиляцию

чнд

в ЧНД ( тр.вен ) , а также за счет уменьшения вырабатываемой мощности в отсеке между регулируемыми отборами ( в промежуточном отсеке отс) и за счет изменения мощности отсеков, расположенных до верхнего отбора турбины (о ). (Если расход пара в голову турбины не изменяется и давление в верхнем отборе также не изменится, то в этом случае о=0 ). Общее значение мощности:

чнд

= тр.вен + отс +о

Экономия топлива за счет использования теплофикационного пучка складывается из разности экономии топлива на отпуск тепла за счет использования Qк и перерасхода топлива на выработку дополнительной электрической мощности на замещающей электростанции

Qк

Bэл = ------- – b зам

Qнр

где: Qнр - низшая теплота сгорания топлива;

b зам - удельные расходы топлива на отпущенную электроэнергию на замещающей станции.

Если утилизированное в конденсаторе тепло увеличивает отпуск тепла из отборов турбины и снижает нагрузку ПВК, то экономия топлива определяется по следующей формуле:

Qк

Bэл = ---------- - *bзам

пвк* Qнр

Режимы работы теплофикационных турбин

У теплофикационных турбин различают два основных режима работы: а) по электрическому графику нагрузки б) по тепловому графику нагрузки.

Работа теплофикационных турбин по электрическому графику.

Возможен еще конденсационный режим работы, когда пар из регулируемых отборов турбины к тепловому потребителю (к сетевым подогревателям) закрыт и отборы используются только на регенерацию. В этом случае турбина становится аналогичной обычной конденсационной турбине, отпускающей потребителям только электроэнергию.

Рассмотрим первые два основных режима. Для этого рассмотрим схему регулирования турбины с двумя главными регулирующими органами: 1 – регулирующий дроссельный клапан на входе пара в ЦВД турбины (в частном случае здесь устанавливается группа регулирующих клапанов при сопловом парораспределении) и 2 – поворотная диафрагма, регулирующая перепуск пара через ЦНД в конденсатор турбины, чем поддерживается постоянство давления пара к тепловому потребителю (при двух совместно регулируемых отборах турбины поддерживается постоянство давления в верхнем регулируемом отборе).

При работе по электрическому графику нагрузки возможно произвольное сочетание электрической и тепловой нагрузки турбины: в этом случае диафрагма 2 открыта частично и степень ее открытия от режима к режиму изменяется:

если поддерживается N=const и если при этом Qò возрастает, тогда регулирующие клапана 1открываются, а регулирующие клапана 2прикрываются;

если же Qò уменьшается, тогда регулирующие клапана 1прикрываются, а регулирующие клапана 2открываются.

Если турбина работает по графику электрической нагрузки, сохраняя Qò=const надо одновременно увеличить N, тогда регулирующие клапана 1открываются и регулирующие клапана 2 тоже открываются;

если же надо уменьшить N, тогда регулирующие клапана 1прикрываются, и регулирующие клапана 2 тоже прикрываются.

Как видно, в первом случае (N=const, но изменяется Qò) регулирующие органы переставляются во взаимнопротивоположные стороны. Во втором случае (Qò=const, но изменяется N) регулирующие органы переставляются в одну и ту же сторону.

Работа теплофикационных турбин по тепловому графику.

При работе по тепловому графику нагрузки электрическая мощность турбины N изменяется в зависимости от требуемой тепловой нагрузки Qò. В этом случае диафрагму 2 полностью закрывают (или приоткрывают минимально) только для пропуска вентиляционного потока через ЧНД в конденсатор (5% Dкмакс). В этом режиме, если Qò возрастает, тогда орган 1открывается, регулирующая диафрагма 2 остается в неизменном положении и тогда N возрастает, если же Qò снижается, тогда орган 1прикрывается, регулирующие клапана 2остаются в неизменном положении и тогда N снижается.

Чтобы упростить регулирование турбины при работе по тепловому графику нагрузки и одновременно обеспечить надежную работу турбины в этом режиме у турбин Т-250/300-240 время на перепускных трубах из ЦСД-2 в ЦНД установлены запорные органы (задвижки) и предусмотрен подвод предварительно охлажденного пара от другого источника – от верхнего регулируемого отбора. Вентиляционный расход пара через ЦНД для его охлаждения в количестве около 30 т/час (8,33 кг/с) теперь подается не через ресиверы, а из верхнего отопительного отбора по специальным трубопроводам.

Охлаждающее устройство предназначено для поддержания нормального температурного состояния ЦНД при работе турбины по тепловому графику нагрузки с закрытыми задвижками dy=1600 на перепускных трубах из ЦСД-2 в ЦНД. Пар на охлаждение ЦНД берется из верхнего отопительного отбора и после двух ступеней охлаждения подается в паровпускную часть ЦНД. Пар из верхнего отопительного отбора по двум трубопроводам dy-400 поступает в трубопровод dy-600, где установлены две центробежные форсунки первой ступени охлаждения "A" (блок увлажнителей) (на схеме это не показано). Конденсат, впрыскивающий в блок увлажнителей, снижает перегрев пара и доводит его до состояния влажного пара. После сепаратора "B" (см. схему), где происходит отделение неиспарившейся влаги, особенно ее крупнодисперсной части, пар поступает в четыре параллельно включенных пароохладителя "C" второй ступени, где заканчивается приготовление охлаждающего пара требуемого качества. Пароохладители "C" второй ступени представляют собой расширяющиеся сопла, в наименьшем сечении которых установлены по три цилиндрических форсунки. Конденсат на впрыск подается после конденсатного насоса второго на подъеме КН-2. Охлаждающее устройство обеспечивает работу турбины Т-250/300-240 по тепловому графику в диапазоне следующих режимов: а) по расходу свежего пара от 600 т/час до максимального б) по давлению pв в верхнем отборе от 0,06 до 0,2 МПа. Давление в конденсаторе pк должно быть не выше 0,01 МПа (вакуум не хуже 90%), расход циркуляционной воды не менее 12000 м3/час, температура выхлопных патрубков ЦНД при нормальной работе охлаждающего устройства должна быть не выше 70-90 oC (максимально 100 oC). Аналогичная схема предусмотрена для турбины типа Т-175/210-130.

У турбин Т-100-130 старых типов и Т-110/120-130-4 новых выпусков таких задвижек на перепускных трубах из ЦСД в ЦНД нет.

Между тем, при работе этих турбин с включенным в работу встроенным трубным пучком в конденсаторе, когда в качестве охлаждающей воды используется обратная сетевая вода, конденсирующая способность конденсатора ограничена. Это усугубляется еще тем, что для конденсации пара используется ограниченная поверхность теплофикационного пучка, а не всего конденсатора, а поступающая в качестве охлаждающей среды обратная сетевая вода имеет более высокую температуру, чем циркуляционная вода после градирен.

В этих режимах поворотная диафрагма должна быть полностью закрыта, а в ЦНД и в конденсатор поступает пар лишь в небольшом количестве, проходящем через диафрагму за счет ее неплотности (около 5% от максимального). В таком состоянии для турбины весьма опасно внезапное самопроизвольное открытие диафрагмы по какой-либо причине (например, при сбое работы регулирования). Это приведет к резкому значительному увеличению пропуска пара в конденсатор и к повышению давления в нем (снижения вакуума). Поэтому в режимах работы с пучком на сетевой воде должны быть предусмотрены меры против внезапного самопроизвольного открытия поворотной диафрагмы.

Для этой цели у турбин Т-100-130 в системе регулирования открывают выход масла на слив из-под золотника, управляющего диафрагмой. Этим предотвращается возможность самопроизвольного открытия диафрагмы. Кроме того, у турбин Т-100-130 предусматривается защита на отключение турбины по импульсу понижения вакуума сверх допустимого предела.

У теплофикационных турбин имеется ряд ограничений по режимам работы. Рассмотрим их на примере турбины типа Т-250/300-240-2(3). Ограничивается максимальный расход свежего пара в "голову" турбины величиной 980 т/час (27,2 кг/с). Ограничивается максимум тепловой нагрузки турбины величиной 330 Гкал/час (1382,7 ГДж/час) (384,4 МВт). У турбин Т-250/300-240 некоторых выпусков максимальная суммарная тепловая нагрузка теплофикационных отборов турбины составляет 340 Гкал/час (1424,6 ГДж/час) (396,04 МВт). Ограничиваются пределы регулирования давлений пара в теплофикационных отборах следующими значениями: у верхнего отбора 0,6-2,0 ата (0,06-0,2 МПа) у нижнего отбора 0,5-1,5 ата (0,05-0,15 МПа). Оговаривается максимальная температура подогрева сетевой воды: она составляет 120 oC при расходе сетевой воды максимально 7200 т/час.

Указывается, что при использовании для подогрева сетевой воды одновременно обоих теплофикационных отборов регулятор давления поддерживает постоянство давления в верхнем отопительном отборе. При использовании для подогрева сетевой воды только одного нижнего отопительного отбора регулятор давления поддерживает постоянство давления в нижнем отборе.

Одновременный пропуск подпиточной воды через встроенный пучок и циркуляционной воды через основные поверхности конденсатора допускаются только при разности температур подпиточной и циркуляционной воды не боле 20 oC. Предусматривается возможность работы турбоустановки по тепловому графику нагрузки с пропуском циркуляционной воды только через встроенный пучок конденсатора. В качестве охлаждающей воды для встроенного пучка допускается использование подпиточной воды.

Максимальная тепловая нагрузка верхнего теплофикационного отбора при работе с нижним теплофикационным отбором составляет 220 Гкал/час (921,8 ГДж/час) (256,3 МВт). Максимальная тепловая нагрузка при работе только нижнего теплофикационного отбора равна 340 Гкал/час (1424,6 ГДж/час) (396,04 МВт).

Расход пара в конденсатор на всех режимах работы не должен превышать 635 т/час (176 кг/с). Минимально-допустимый (вентиляционный) расход пара через ЦНД составляет 50 т/час (13,89 кг/с) или 50/980100=5,1% от максимального расхода пара в "голову" турбины (если система охлаждения отключена), 50/6357,9% от максимального расхода в конденсатор. Пропуск сетевой воды через сетевые подогреватели не должен превышать 8000 м3/час (2220 кг/с) при давлении в их водяном пространстве не более 0,8 МПа.

Давление пара в камере регулирующей ступени турбины является важным ограничителем режимов работы турбины: оно не должно превышать 191 кгс/см2 (19,1 МПа). При работе блока с отключенным ПВД, когда расход пара на входе в турбину составляет 815 т/час (226 кг/с), давление пара в камере регулирующей ступени не должно превышать 159 кгс/см2 (15,9 МПа). Максимальное давление пара за 6-й ступенью ЦВД составляет (по инструкции) 106 кгс/см2=10,6 МПа. Это давление за двухстенной частью корпуса ЦВД (на реверсе потока пара).

Сброс в конденсатор пара при пусковых операциях на блоке и при сбросах на грузки может осуществляется при охлаждении основных и встроенных пучков конденсатора или только основных пучков циркуляционной воды при ее расходе не менее 12000 м3/час (3340 кг/с).

Пар принимают два коллектора в конденсаторе максимально в количестве 450 т/час (125 кг/с) с учетом увлажнения этого пара впрыском конденсата в БРОУ. Пар поступает также из растопочного расширителя Р-20.

Параметры сбрасываемого пара на входе в коллекторы конденсатора не должны превышать p=0,7 МПа и t=200 oC. При аварийных сбросах нагрузки блока расход пара через БРОУ в сбросные устройства в конденсаторе кратковременно (продолжительностью в течение 1,5-2,5 минут) может быть увеличен до 620 т/час (173 кг/с) с учетом увлажнения этого сброса впрыском конденсата в БРОУ.

При этом, абсолютное давление и температура пара на входе в коллекторы не должны превышать 10 ата (1 МПа) и 200 oC. Для дополнительного охлаждения пара, поступающего в конденсатор, к каждому коллектору подводится конденсат от напорной линии конденсатных насосов второго подъема (КН2). Для снижения температуры выхлопных патрубков турбины при режимах с малым пропуском пара в конденсатор имеется пароохладитель.

В пароохладитель сброса в конденсатор встроен коллектор с форсунками для ввода конденсата от напорной линии КН в количестве до 50 т/час (13,9 кг/с), температура которого должна на 8-10 oC превышать температуру насыщения в конденсаторе. Для обеспечения нормальной работы форсунок давление конденсата (или химочищенной воды) должно быть 0,4-0,5 МПа. Превышение давления сверх этого не допускается.