- •1. Группы магматических пород и их главные минералы.

- •2. Текстуры эффузивных пород и их характеристика.

- •3. Структуры магматических породи и их характеристика

- •8. Виды воды в горных породах, свойства этих видов. Водные свойства горных пород.

- •9. Строение подземной гидросферы. Элементы гидрогеологической стратификации

- •10. Строение и нефтегазоносность месторождений солянокупольных поднятий.

- •11. Сущность неорганической гипотезы происхождения нефти и газа.

- •12. Понятие о миграции нефти и газа в земной коре.

- •Химические и биохимические породы, их группы и главные минералы.

- •Виды метаморфизма, их характеристика и основные факторы.

- •Породы катакластического метаморфизма, их виды и характеристика.

- •На какой закон физики опирается «Гравиразведка»?

- •Что называется силой тяжести?

- •Какова единица измерения силы тяжести?

- •Подземные воды многолетних мерзлых горных пород.

- •8.Минеральные воды и их распространение.

- •Что понимается под инженерно-геологическими условиями?

- •10. Классификации нефтей по плотности, содержанию серы и смол.

- •11. Технологическая классификация нефтей и её практическое применение.

- •12. Сущность неорганической гипотезы происхождения нефти и газа.

- •Классификация крупнообломочных пород и их характеристика

- •Виды глин и их минеральный состав.

- •Химические и биохимические породы, их группы и главные минералы.

- •Что такое радиоактивность

- •5. Какой из геофизических методов является основным при изучении строения земной коры?

- •6. Единица поглощенной дозы радиоактивности?

- •Основной закон фильтрации (закон Дарси), ламинарное движение подземных вод.

- •8. Подземные воды трещиноватых и карстовых горных пород.

- •9. Подземные воды многолетних мерзлых горных пород.

9. Строение подземной гидросферы. Элементы гидрогеологической стратификации

10. Строение и нефтегазоносность месторождений солянокупольных поднятий.

Месторождения солянокупольных поднятий встречаются во многих нефтегазодобывающих регионах и относятся с значительной долей условности к платформенным областям. Необходимо однако отметить, что месторождения имеют многие переходные черты строения от платформенных к складчатым. Это и сильная тектоническая нарушенность, и солевой диапиризм и значительная амплитуда поднятий и т.д. Классическим примером территории с широко развитой солянокупольной тектоникой является в Казахстане Прикаспийская впадина, в США – Примексиканская впадина, хотя каждая из них имеет свои отличительные черты. Тектонически эти территории приурочены к глубочайшим краевым депрессиям древних платформ (Прикаспийская – к юго-востоку Восточно-Европейской древней платформы, Примексиканская – к югу Северо-Американской). Формируются месторождения солянокупольных поднятий в диапировых складках с солевым диапиром (ядром протыкания) в центре. Такие солянокупольные структуры часто принято называть соляными куполами. Месторождения данного типа широко развиты в Прикаспийской (Казахстан) и Примексиканской (США) впадинах, в Днепрово-Донецкой (Украина), Хатангской и Лено-Вилюйской впадинах (Россия) и других странах. По генезису соляных куполов существуют две основные гипотезы. Гравитационная гипотеза за основной фактор, приведший к перераспределению масс соли в солянокупольных регионах, принимает давление вышележащих пород. Экспериментально доказано, что соль каменная при давлении на нее сверху в 150 кг/см2 приходит в пластическое состояние и способна перемещаться из участков с большим надсолевым давлением в зоны с меньшим. При средней плотности надсолевых пород 2000 кг/м3 критическая толщина надсолевых пород не превышает 700-800 м.

|

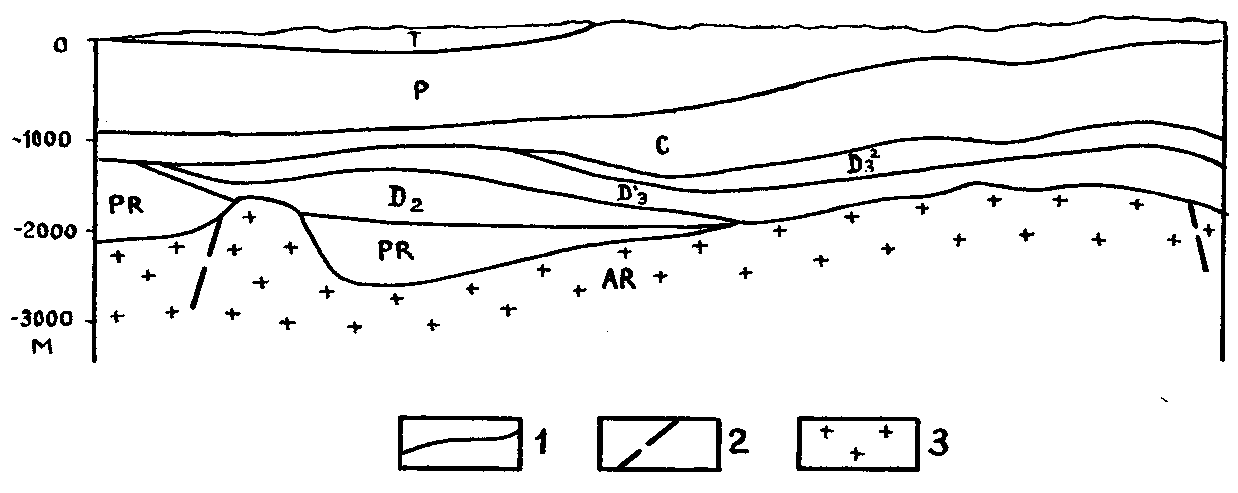

Рисунок 27 Геологический профиль по линии Яренск – Глазов – Аташ – Ореховка (по Д. С. Халтурину, Россия). 1 – геологические границы; 2 – тектонические нарушения; 3 – граниты (фундамент). |

Вторая, общетектоническая гипотеза образования соляных куполов в качестве основной силы, приводящей к перераспределению соли, принимает тектонический фактор – колебательные движения земной коры.

Месторождения солянокупольных поднятий контролируются различными по своему строению типами соляных куполов (Прикаспийская впадина). Исследователь Н.В. Неволин по степени прорыва солевым диапиром надсолевых пород выделяет пять типов таких соляных куполов: нормально развитые, скрытопрорванные; прорванные; однокрылые и открытые.

Ниже рассматривается характеристика отдельных типов соляных куполов, представляющих наибольший интерес в связи с их нефтегазоносностью (по Н.В. Неволину).

Скрытопрорванные (криптодиапировые) соляные купола (рисунок 28) характеризуются глубоким залеганием (более 1000 м) поверхности соли в своде. Надсолевые отложения при этом прорваны солью на небольшую толщину только в нижней части надсолевого разреза, а отложения средней и верхней частей разреза приподняты ввиде антиклинальной или куполовидной складок. Надсолевая структура, как правило, ненарушенная и имеет простое строение. Следовательно, месторождение нефти или газа, контролируемое указанным типом солянокупольного поднятия, содержит в основном пластовые сводовые слабо нарушенные или ненарушенные залежи. Месторождения нефти и газа, контролируемые скрытопрорванными соляными куполами, имеют большие запасы углеводородов по сравнению с другими типами. В Прикаспийской нефтегазоносной провинции до настоящего времени открыто только несколько таких месторождений. К ним, в первую очередь, необходимо отнести месторождения Прорва и Боранкуль (юго-восток Прикаспийской впадины). Месторождения, контролируемые нормально развитыми (рисунки 29, 30) соляными куполами в Прикаспийской впадине встречаются значительно чаще рассмотренных ранее. В Эмбинском нефтеносном районе к таким месторождениям можно отнести почти все известные месторождения: Доссор, Макат, Сагиз, Кульсары. Каратон и многие другие. Солевой диапир у таких месторождений залегает в своде на глубине менее 1000 м (300-500-800 м) и прорывает нижнюю часть разреза (отложения верхней перми и триаса, иногда даже юру и низы мела), а верхнюю часть приподнимает в виде антиклинального или куполовидного поднятия и многочисленными разрывными тектоническими нарушениями типа сбросов разбивает надсолевую структуру на отдельные крылья, поля и блоки, в результате чего надсолевая структура принимает вид «разбитой тарелки». У подавляющего числа таких солянокупольных структур в своде (вдоль структуры) имеется центральный грабен, сложенный породами триаса, юры, мела, реже присутствует палеоген, неоген и четвертичные отложения. В центральных грабенах залежи нефти и газа, как правило, отсутствуют или имеются непромышленные скоплениями УВ. Ведущим типом залежей здесь являются залежи пластовые тектонически экранированные разрывным нарушением центрального грабена, реже встречаются пластовые стратиграфически экранированные в триасе и литологически экранированные залежи. Залежи пластовые экранированные склонам соли солевого диапира встречаются довольно часто в триасе, значительно реже в верхней перми и в юре. Пластовые сводовые залежи полного контура редки и приурочены они, как правило, к вторичным соляным диапирам. Распределение нефтегазоносности в месторождениях нормально развитых соляных куполов весьма сложное. В пределах одного и того же крыла соседствуют рядом нефтеносные и водоносные блоки, причем разница гипсометрических отметок опущенных и поднятых блоков может достигать сотни метров.

|

|

|