- •1 15.345.8. Явления сопротивления скольжению и качению тел. Формы их учёта в инженерно-расчётной практике

- •Раздел II. К и н е м а т и к а

- •16. Предмет изучения и основные задачи

- •17. Простое движение точки

- •17.1. Способы математического описания движения точки

- •17.2. Понятия о скорости и ускорении точки

- •17.3. Кинематика точки при естественном способе описания движения

входящих в уравнения равновесия, составленные для того, или иного, отдельно взятого тела. Например, линейно независимых уравнений равновесия получается лишь 3, а в них входит 4 или более неизвестных.

На основании лишь этого решаемую задачу относить к категории статически неопределимых не следует - в инженерной практике часты случаи, когда путём объединения систем уравнений равновесия, составленных для различных тел, получают расширенную систему уравнений, в которой число неизвестных оказывается равным числу линейно независимых уравнений.

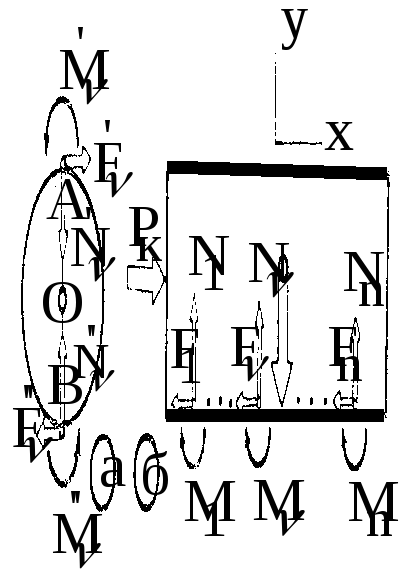

К 15.33

К примеру 15.13

П РИМЕР

15.13.-Конструкция

со сложно сочленёнными частями;

РИМЕР

15.13.-Конструкция

со сложно сочленёнными частями;

простейший случай

Дано:

тела соединены как указано на

рис.15.39;

![]() кН;

кН;

![]() м.

м.

Определить реакции в шарнирах А, В и С.

Р

Рисунок 15.39

взгляд

может показаться, что встретилась

статически неопределимая конструкция.

Но это не так – дело в том, что в

составленную совокупность уравнений

(в количестве

![]() )

войдёт не двенадцать (

)

войдёт не двенадцать (![]() ),

а всего 6 неизвестных.

),

а всего 6 неизвестных.

Решение многовариантное. Приводим одно из них.

Для

тела по рис. 15.39б:

![]() ;

;

![]() .

.

Для

тела по рис. 15.39в:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Для

тела по рис. 15.39г:

![]() .

.

В приведенном решении рассматривалось 3 тела. Можно было ограничиться рассмотрением 2-х – по рис. 15.39б-в, или б-г, или в-г.

81

П

К условию примера

15.14 РИМЕР

15.14.-На конструкцию из

сложно сочленённых частей; система сил

плоская; в рассматриваемой теме задача

средней тяжести

РИМЕР

15.14.-На конструкцию из

сложно сочленённых частей; система сил

плоская; в рассматриваемой теме задача

средней тяжести

Дано:

части соединены как указано на рис.15.40;

известны все активные силы -

![]() и геомет-рические размеры -

и геомет-рические размеры -

![]() ;

;

![]() и т.д.

и т.д.

О

Рисунок 15.40 К решению примера

15.14 пределить

реакции в сочленениях

пределить

реакции в сочленениях

![]() (ограничиться сос-тавлением схемы

решения – без алгебраических подробностей

и вычис-лительных операций записать

одну, из многих возможных, последова-тельность

рассмотрения уравнений равновесия,

приводящую к определению реакций в

сочленениях

(ограничиться сос-тавлением схемы

решения – без алгебраических подробностей

и вычис-лительных операций записать

одну, из многих возможных, последова-тельность

рассмотрения уравнений равновесия,

приводящую к определению реакций в

сочленениях

![]() ).

).

Р

Рисунок 15.41![]() .

Аналогично, в виде двух составляющих,

представ-лены и реакции угловой опоры

Е.

.

Аналогично, в виде двух составляющих,

представ-лены и реакции угловой опоры

Е.

Для

тела AD:

![]() ;

;

![]()

Для

тела СК:

![]() ;

;

![]()

Для

тела ВЕ:

![]() ;

;

![]()

Для

тела СВ:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

И,

наконец, из

![]() для тела AD,

из

для тела AD,

из

![]() для тела СК и из

для тела СК и из

![]() для тела ВЕ, находятся силы

для тела ВЕ, находятся силы

![]() .

.

82

1 15.345.8. Явления сопротивления скольжению и качению тел. Формы их учёта в инженерно-расчётной практике

С

К вопросу о сопротивлении

скольжению тела 15.35![]() - веса чаш для гирь; Q

– суммарный вес набора размещённых в

чаше гирь (рассматривается как переменная

величина); весами нитей и сопротивлением

в блоках пренебрежено (ввиду их малости).

- веса чаш для гирь; Q

– суммарный вес набора размещённых в

чаше гирь (рассматривается как переменная

величина); весами нитей и сопротивлением

в блоках пренебрежено (ввиду их малости).

В общем случаеG

и Q не

обязательно веса тела и набора гирь. В

общем случае

общем случаеG

и Q не

обязательно веса тела и набора гирь. В

общем случае

![]() - перпендикулярная, а

- перпендикулярная, а![]() - параллельная опорной поверхности

составляющие равнодействующей приложенных

к телу активных сил (всех внешних сил,

за исключением реакции опорной

поверхности).

- параллельная опорной поверхности

составляющие равнодействующей приложенных

к телу активных сил (всех внешних сил,

за исключением реакции опорной

поверхности).

Будем

называть:

![]() -

прижимающая и

-

прижимающая и![]() - побуждающая проскальзывание силы. При

наличии скольжения тела А по опорной

поверхности

- побуждающая проскальзывание силы. При

наличии скольжения тела А по опорной

поверхности![]() называют движущей силой.

называют движущей силой.

Рисунок 15.42![]()

![]() - составляющие равнодействующей реакции

опорной поверхности;

- составляющие равнодействующей реакции

опорной поверхности;![]() - нормальная реакция;

- нормальная реакция;![]() - сопротивление проскальзыванию.

- сопротивление проскальзыванию.

В

зависимости от кинематического

состояния тела

![]() называют либо силой сцепления -

называют либо силой сцепления -![]() (когда тело покоится), либо силой трения

скольжения -

(когда тело покоится), либо силой трения

скольжения -![]() (когда тело скользит по опорной

поверхности).

(когда тело скользит по опорной

поверхности).

Г

15.36![]() и

и![]() изображены в одном масштабе).

изображены в одном масштабе).![]() - критическое значение силы, побуждающей

проскальзывание тела (характеризуется

тем, что бесконечно малое превышение

этого значения приводит тело в движение).

- критическое значение силы, побуждающей

проскальзывание тела (характеризуется

тем, что бесконечно малое превышение

этого значения приводит тело в движение).

При учёте явления сопротивления скольжению оперируют также понятиями «коэффициент сцепления» и «коэффициент трения скольжения».

83

К

![]() оэффициент

сцепления (

оэффициент

сцепления (![]() )

- это безраз-мерная величина, равная

отношению модуля силы сцепления к модулю

нормальной составляющей реакции опорной

поверхности.

)

- это безраз-мерная величина, равная

отношению модуля силы сцепления к модулю

нормальной составляющей реакции опорной

поверхности.

К

![]()

![]() )

- это безразмерная величина, равная

отношению модуля силы трения скольжения

к модулю нормальной составляющей реакции

опорной поверхности.

)

- это безразмерная величина, равная

отношению модуля силы трения скольжения

к модулю нормальной составляющей реакции

опорной поверхности.

Изучением трения учёные занимаются с давних пор. В частности, в трудах Герона Александрийского (Греция; жил примерно в 1-2 веках н.э.) имеются рекомендации смазывать жирами и маслами колёса театральных механизмов; имеются рекомендации в каких случаях в трущихся соединениях применять железо, и в каких медь. Понятие о коэффициенте трения скольжения найдено в трудах Леонардо да Винчи (Италия; годы жизни – 1452-1519), который он рекомендовал принимать равным 0,25.

К началу 3-го тысячелетия накопилось много попыток создания теорий трения - адгезионная, молекулярная, молекулярно-кинетическая, адгезионно-деформационная, энергетическая и др. Выявлено, что коэффициент трения скольжения зависит от материалов соприкасающихся тел, от разделяющих их окисных плёнок, покрытий, смазочных материалов, от макрогеометрии соприкасающихся поверхностей (одно дело, когда тела соприкасаются по плоскостям и другое, когда по цилиндрическим желобам; этот вопрос подробнее рассматривается в курсе теории механизмов и машин), от микрогеометрии соприкасающихся поверхностей, от удельных давлений, скоростей скольжения, температуры и других факторов.

Н

39

Сегодня в инженерно-расчётной практике учёт трения скольжения базируется на следующих 2-х предпосылках:

в конкретно встречающихся случаях

существуют относительно широкие

интервалы значений нормальных реакций,

когда коэффициенты трения скольжения

могут считаться постоянными

конкретно встречающихся случаях

существуют относительно широкие

интервалы значений нормальных реакций,

когда коэффициенты трения скольжения

могут считаться постоянными

(т.е. изменяющаяся в некотором интервале величина заменяется средним её значением);

84

к

15.37 оэффициент

трения скольжения практически равен

максимальному значению коэффициента

сцепления.

оэффициент

трения скольжения практически равен

максимальному значению коэффициента

сцепления.

П

15.40

Заметим

лишь, что при использовании литературных

данных и результатов специально

проводившихся опытов по определению

коэффициентов трения скольжения,

необходимо соблюдать осторожность –

можно учесть

![]() факторов (материалы соприкасающихся

тел и их покрытия, тип смазки и пределы

изменения удельного давления, макро-

и микрогеометрию и т.д.), но упустить

(

факторов (материалы соприкасающихся

тел и их покрытия, тип смазки и пределы

изменения удельного давления, макро-

и микрогеометрию и т.д.), но упустить

(![]() )-й,

например при трении полозьев о снег не

учесть его плотность, или температуру

воздуха, или скорость скольжения, и

получить коэффициент трения скольжения

на порядок и более отличающийся от

действительного его значения.

)-й,

например при трении полозьев о снег не

учесть его плотность, или температуру

воздуха, или скорость скольжения, и

получить коэффициент трения скольжения

на порядок и более отличающийся от

действительного его значения.

При решении задач на равновесие тел с учётом сил сопротивления скольжению удобно использовать

15.38

у словие

сохранения покоя тела -

словие

сохранения покоя тела -![]()

(из

рис.15.42б

видно, что 15.38 получается

из условия равновесия

![]() ).

).

П

К вопросу

об угле и конусе

трения ри

расчётах с учётом сопротивления

скольжению используют также понятия

«угол трения» и «конус трения».

ри

расчётах с учётом сопротивления

скольжению используют также понятия

«угол трения» и «конус трения».

Угол

трения (на рис.15.43а

-

![]() )

– это угол между полной реакцией (

)

– это угол между полной реакцией (![]() )

опорной поверхности и нормальной (

)

опорной поверхности и нормальной (![]() )

её составляющей при наличии скольжения

тела. Из введенных понятий следует, что

)

её составляющей при наличии скольжения

тела. Из введенных понятий следует, что

т

Рисунок 15.43 15.39

![]() .

.

Если

движущей силе придать всю совокупность

возможных направлений, то отрезок

![]() (по

рис. 15.43а)

опишет конус. Чаще всего он оказывается

круговым – см. рис.15.43б).

(по

рис. 15.43а)

опишет конус. Чаще всего он оказывается

круговым – см. рис.15.43б).

Из понятия «конус трения» и опорного факта 15.38 следует:

85

е сли

равнодействующая от прижимающей (

сли

равнодействующая от прижимающей (![]() )

и побуждающей скольжение (

)

и побуждающей скольжение (![]() )

сил находится внутри конуса трения (на

рис.43б

см.

)

сил находится внутри конуса трения (на

рис.43б

см.

![]() ),

то покоящееся тело не может быть выведено

из этого состояния, независимо от

значения модуля этой равнодействующей;

),

то покоящееся тело не может быть выведено

из этого состояния, независимо от

значения модуля этой равнодействующей;

прижимаемое

к опорной поверхности тело из состояния

покоя может быть выведено лишь в том

случае, если равнодействующая от

прижимающей и побуждающей скольжение

сил расположена внешним образом к конусу

трения (на рис.15.43б

см.

![]() ).

).

Подробное рассмотрение явления самоторможения тел не является предметом теоретической механики. Заметим лишь, что его не следует абсолю-тизировать – надо подходить конкретно и здраво. Если активные силы строго постоянны, то теоретическое предсказание явления самоторможения высоко-доверительно. При наличии же вибраций ими нельзя пренебрегать. В частности, рекомендуем помнить, что составители нормативных документов, определяющих безопасную эксплуатацию ответственных машин, весьма осторожно относятся к явлению самоторможения. Так, для грузоподъёмных механизмов использование явления самоторможения допускается лишь при обязательном наличии в констру-

к

К вопросу о сопротивлении

тел качению ции

ещё и тормоза. Нельзя игнорировать и

тот факт, что идя вдоль проезжей части

дороги вы то в одном, то в другом месте

обнаруживаете валяющиеся гайки и болты,

принадлежавшие когда-то проезжавшим

здесь автомобилям и велосипедам -

обнаруживаете детали соединений, которые

обычно принято считать самотормозящимися.

ции

ещё и тормоза. Нельзя игнорировать и

тот факт, что идя вдоль проезжей части

дороги вы то в одном, то в другом месте

обнаруживаете валяющиеся гайки и болты,

принадлежавшие когда-то проезжавшим

здесь автомобилям и велосипедам -

обнаруживаете детали соединений, которые

обычно принято считать самотормозящимися.

В

Рисунок 15.44

86

Т

15.41

Действующие на каток активные силы (без учёта реакции опорной поверхности) приведём к точке А. При этом, обозначим и назовём:

![]() - прижимающая каток сила (часто – это

часть веса машины);

- прижимающая каток сила (часто – это

часть веса машины);

![]() - побуждающая проскальзывание сила;

- побуждающая проскальзывание сила;

![]() - поворачивающий момент.

- поворачивающий момент.

Опыт

показывает (см. рис.15.44д): если поворачивающий

момент

![]() не превосходит некоторого предельного

значения, каток покоится. Объясняется

это образованием микроволны (впереди

катка – см. рис.15.44б), а также явлением

прилипания (образованием, с последующим

разрывом, мостиков сварки между отдельными

микроплощадками позади катка – окисные

плёнки на микропиках взаимодействующих

поверхностей разрушаются в местах

контакта и между появляющимися ювенильными

поверхностями начинают действовать

молекулярные силы).

не превосходит некоторого предельного

значения, каток покоится. Объясняется

это образованием микроволны (впереди

катка – см. рис.15.44б), а также явлением

прилипания (образованием, с последующим

разрывом, мостиков сварки между отдельными

микроплощадками позади катка – окисные

плёнки на микропиках взаимодействующих

поверхностей разрушаются в местах

контакта и между появляющимися ювенильными

поверхностями начинают действовать

молекулярные силы).

П

15.42![]() ,

,![]() и

и![]() ).

Назовём:

).

Назовём:

![]() - момент сопротивления качению;

- момент сопротивления качению;

![]() - нормальная несмещённая реакция на

каток;

- нормальная несмещённая реакция на

каток;

![]() - сопротивление проскальзыванию (сила

сцепления - когда проскальзывания нет;

сила трения скольжения - когда тело

проскальзывает по опорной поверхности).

- сопротивление проскальзыванию (сила

сцепления - когда проскальзывания нет;

сила трения скольжения - когда тело

проскальзывает по опорной поверхности).

С

целью перехода к рассмотрению главной

расчётной величины, характе-ризующей

качение тел, момент сопротивления

качению

![]() и нормальную несмещённую реакцию на

каток

и нормальную несмещённую реакцию на

каток![]() приводим к одной силе, что представлено

на рис.15.44г - равнодействующая от

приводим к одной силе, что представлено

на рис.15.44г - равнодействующая от![]() и пары с моментом

и пары с моментом![]() обозначена

обозначена![]() .

Она оказалась паралельна АО и смещена

относительно О на

.

Она оказалась паралельна АО и смещена

относительно О на

![]() .

.

![]() будем называть «нормальной смещённой

реакцией на каток».

будем называть «нормальной смещённой

реакцией на каток».

87

То

значение момента

![]() ,

при котором тело начинает катиться,

называют критическим значением момента

сопротивления качению (на рис.15.44д -

,

при котором тело начинает катиться,

называют критическим значением момента

сопротивления качению (на рис.15.44д -![]() ).

).

П

![]()

![]() ).

).

В

отличие от безразмерного коэффициента

трения скольжения, коэффициент трения

качения измеряется в единицах длины -

обычно в сантиметрах. По этой причине

![]() можно называть«плечом

сопротивления качению».

можно называть«плечом

сопротивления качению».

Значения коэффициентов трения качения определяют из справочной литературы, либо по результатам специально поставленных опытов.

Вопрос о выборе коэффициентов трения качения не является предметом теоретической механики и в дальнейшем считаем их заданными. Заметим лишь (как и для коэффициентов трения скольжения), что при выборе коэффициентов трения качения необходимо соблюдать осторожность; в частности, можно встретить рекомендацию – «коэффициент трения качения колеса по рельсу» (в других источниках – «мягкой стали по мягкой стали») равен 0,005см, но из других, более доверительных источников, узнать, что, например в случае качения ходовых колёс подъёмных кранов, эта величина находится в интервале 0,03-0,12см и зависит, кроме материалов взаимодействующих тел, от диаметра колёс и типа рельса.

Из изложенного без дополнительных рассуждений видно, что

![]()

у словием

отсутствия качения является соотношение

словием

отсутствия качения является соотношение

условие же качения -

П

К примеру 15.15

Д ано:установили, что коэффициент трения

качения труб по настилу с достаточным

уровнем надёжности не будет превышать

0,15см; диаметры самокатящихся труб будут

не менее 6 см.

ано:установили, что коэффициент трения

качения труб по настилу с достаточным

уровнем надёжности не будет превышать

0,15см; диаметры самокатящихся труб будут

не менее 6 см.

Определитьминимальный угол наклона настила, обеспечивающего самотранспортировку труб.

Решение.- Изображаем силы, действующие на каток – см. рис. 15.45. Модуль поворачивающего момента:

Рисунок 15.45![]()

Модуль

нормальной реакции (из

![]() ):

):![]() .

.

Из

условия качения:

![]() .

Откуда

.

Откуда![]() .

.

88

П

К условию примера

15.16 РИМЕР

15.16.- На сопоставление

трения скольжения с трением качения

РИМЕР

15.16.- На сопоставление

трения скольжения с трением качения

Д

Рисунок 15.46![]() по горизонтальной поверхности (см. рис.

15.46),- волоком по стальному листу (с

коэффициентом трения скольжения

по горизонтальной поверхности (см. рис.

15.46),- волоком по стальному листу (с

коэффициентом трения скольжения

![]() )

и на трубках, диаметром

)

и на трубках, диаметром

![]() см;

коэффициенты трения качения трубок по

телу и по опорной поверх-ности одинаковы

-

см;

коэффициенты трения качения трубок по

телу и по опорной поверх-ности одинаковы

-

![]() см.

см.

Определить

модули движущих сил по первому (![]() )

и второму (

)

и второму (![]() )

вариантам перемещения заданного тела.

)

вариантам перемещения заданного тела.

Р

Рис.47 К решению примера

15.16

![]()

кН.

кН.

Теперь рассматриваем вариант качения. На рис.15.47а:

![]() - моменты сопротивления,

нормальные несмещённые реакции и силы

сцеп-ления, действующие на

- моменты сопротивления,

нормальные несмещённые реакции и силы

сцеп-ления, действующие на

![]() -тую

трубку в точках А и В соприкосновения

с перемещаемым телом и полом.

-тую

трубку в точках А и В соприкосновения

с перемещаемым телом и полом.

Вначале

установим связь между

![]() и

и![]() .

С этой целью для

.

С этой целью для![]() -той

трубки:

-той

трубки:

![]() ;

;

![]() ;

;

из

условия её качения:

![]() .

И теперь, из

.

И теперь, из![]() ,

,

![]() .

.

Принимаем

к рассмотрению перемещаемое тело (см.

рис.15.47б). Изображаем действующие на

него активные силы -

![]() и

и![]() ,

а также реакции трубок (

,

а также реакции трубок (![]() - их количество). Из

- их количество). Из![]()

![]() ;

и, наконец, из

;

и, наконец, из![]() ,

,

![]() кН,

что в 40 раз меньше

кН,

что в 40 раз меньше

силы, требующейся для перемещения этого тела волоком.

89