3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся

За учебную четверть (кроме первой четверти 1 класса) и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом.

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями.

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.

Методика работы с арифметическими задачами в младших классах школ

М.И. Моро, А.М. Пышкало (1974), отмечают, что задача – это сформулированный словами вопрос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических действий. В курсе математики младших классов общеобразовательной школы задачам уделяется большое место.

М.А. Бантова (1975), Г.В. Бельтюковпа (1984) , отмечают, что решить задачу – значит раскрыть связи между данными и искомым, заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить арифметические действия и дать ответ на вопрос задачи.

А.А. Столяр, В.Л. Дрозд (1988), Н.Б.Истомина (1986) в своих работах также отмечают, что под текстовыми арифметическими задачами подразумевают задачи, имеющие житейское, физическое содержание и решаемые с помощью арифметических действий. Эти задачи занимают в начальном курсе обучения математике важное место.

При работе над арифметической задачей главная цель - научить учащихся осознанно устанавливать определенные связи между данными и искомыми и искомым в разных жизненных ситуациях, предусматривая постепенное их усложнение.

Арифметические задачи в курсе математики специальной (коррекционной) школы VIII вида также занимают значительное место. Почти половина времени на уроках математики отводится решению задач. Это объясняется их большой коррекционно-воспитательной и образовательной ролью, которую они играют при обучении детей с нарушением интеллекта.

Решение арифметических задач помогает раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, связать с определенной жизненной ситуацией. Задачи способствуют усвоению математических понятий, отношений, закономерностей. В этом случае они, служат конкретизации этих понятий и отношений, так как каждая сюжетная задача отражает определенную жизненную ситуацию.

При решении задач у учащихся с нарушением интеллекта развивается произвольное внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь, сообразительность. Решение арифметических задач способствует развитию таких процессов познавательной деятельности, как анализ, синтез, сравнение, обобщение.

В процессе решения задач учащиеся учатся планировать и контролировать свою деятельность, овладевают приемами самоконтроля (проверка задачи, прикидка ответа, решение задачи разными способами и т.д.), у них воспитывается настойчивость, воля, развивается интерес к поиску решения задачи.

Велика роль решения задач, отмечает М.Н. Перова (1976), в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к жизни, к их дальнейшей трудовой деятельности. Именно упражнения в решении и составлении задач помогают учащимся видеть в окружающей действительности такие факты и закономерности, которые используются в математике. При решении сюжетных задач они учатся переводить отношения между предметами и величинами на «язык математики»

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся.

Решение арифметических задач на уроках математики позволит реализовать задачу подготовки учащихся к более успешному овладению профессиональным трудом, сблизить с жизнью.

Умением решать арифметические задачи учащиеся овладевают с большим трудом.

Причины ошибочных решений задач у детей с нарушением интеллекта связаны с недостаточным пониманием предметно-действенной ситуации, отраженной в задаче, математических связей и отношений между числовыми данными, а также данными и искомыми.

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. Следует привлекать материалы газет, научно-популярной литературы, материал из области практических работ учащихся, особенно производимой в школьных мастерских, из окружающей действительности.

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В дальнейшем надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих классов.

Наряду с решением готовых текстовых задач студент – учитель должен обучать школьников преобразованию и составлению задач, то есть творческой работе с задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей.

В методике над любой арифметической задачей при работе в любом типе школ, выделяются следующие этапы:

1) работа над содержанием задачи;

2) поиск решения задачи;

3) решение задачи;

4) формулировка ответа;

5) проверка решения задачи;

6) последующая работа над решенной задачей.

!!!!!!!!! предлагает при работе над любой арифметической задачей следующую работу:

Работа над содержанием задачи

Большое внимание следует уделять работе над содержанием задачи, то есть над осмыслением ситуации, изложенной в задаче, установлением зависимости между данными, а также между данными и искомым. Последовательность работы над усвоением содержания задачи:

а) разбор непонятных слов и выражений, которые встречаются в тексте задачи;

б) чтение текста задачи учителем и учащимися;

в) запись условия задачи;

г) повторение задачи по вопросам;

д) воспроизведение одним из учащихся полного текста задачи.

Работа над отдельными словами и выражениями должна вестись не тогда, когда учитель знакомит учащихся с содержанием задачи, а раньше, до предъявления задачи, иначе словарная работа разрушает структуру задачи, уводит учащихся от понимания арифметического содержания задачи, зависимости между данными.

Текст первоначально рассказывает или читает учитель, а, начиная со 2-го класса, его читают ученики по учебнику или по записи на доске. Читать задачу нужно выразительно, выделяя голосом математические выражения, главный вопрос задачи, делая логические ударения на тех предложениях или сочетаниях слов, которые прямо указывают на определенное действие. Например, разложить поровну в две вазы, купили 3 книги по 52 р. за каждую. Между условием задачи и вопросом следует сделать паузу, если вопрос стоит в конце задачи.

Восприятие текста задачи только вслух на первых порах невозможно для учащихся с нарушением интеллекта, так как они нередко воспринимают только фрагменты задачи, с трудом вычленяя числовые данные. При первом чтении они в основном запоминают лишь повествовательную часть задачи. Поэтому при восприятии текста задачи нужно использовать не только слуховые, но зрительные, а если можно и кинестетические анализаторы.

Выполняя рисунок или иллюстрируя задачу предметами, учащиеся глубже проникают в предметно-действенную ситуацию задачи и легче усваивают зависимость между данными, а также между данными и искомым.

Наряду с конкретизацией содержания задачи в школе восьмого вида получили следующие формы записи содержания задачи:

Сокращенная форма записи, при которой из текста задачи выписывают числовые данные, и только те слова и выражения, которые необходимы для понимания логического смысла задачи. Вопрос задачи записывается полностью. Например: «В вазе стоял букет цветов из ромашек и васильков. В букете было 7 ромашек, а васильков на 5 штук больше. Сколько всего цветов в букете?»

Сокращенная запись: «Ромашек 7 штук, васильков на 5 штук больше.

Сколько всего цветов?»

2.Сокращенно-структурная форма записи, при которой каждая логическая часть задачи записывается с новой строки. Вопрос задачи записывается внизу или сбоку. Текст задачи принимает наглядно-воспринимаемую форму. Например:

Ромашек 7 штук

Васильков на 5 штук больше

Сколько всего цветов?

3.Схематическая форма записи.

Это запись содержания задачи в виде схемы. В схеме желательно сохранить пропорции, соответствующие числовым данным.

«В одном ящике 17 кг помидоров. А в другом на 5 кг больше. Сколько помидоров в двух ящиках?»

-

17 кг

На 5 кг больше

17 кг

Б) ____________________

На 5 кг больше Х

_________________________________

Графическая форма записи. Это запись, содержащая задачи в виде чертежа, диаграммы. Удобнее всего в графической форме записывать задачи на движение. РИС 33!!!!!!!!!!!!!!

При решении задач на пропорциональную зависимость; на соотношение скорости, времени и пути; цены, количества и стоимости и др. лучше использовать таблицу, в графы которой записываются числовые данные задачи.

Например: «За 3 тетради уплатили 36 рублей. Сколько стоят 8 тетрадей?»

Цена |

Количество |

Стоимость |

Одинаковая |

3 тет. 8 тет. |

36 р. х |

Овладевают формами краткой записи учащиеся медленно. Поэтому необходимо соблюдать систему, поэтапности в их обучении:

После ознакомления учащихся с текстом задачи учитель сам дает краткую запись содержания задачи на доске, учащиеся записывают ее одновременно с учителем в тетрадь.

После разбора условия задачи краткую запись на доске делает ученик под руководством учителя, при активном участии учащихся всего класса. С этой целью учитель просит ученика прочитать фрагмент задачи и спрашивает, как можно записать эту часть задачи кратко, зарисовать или начертить.

Вызванный к доске ученик самостоятельно читает задачу, и даете краткую запись под контролем учителя. Учащиеся также выполняют это задание самостоятельно и сверяют свою запись с записью на доске.

Самостоятельная запись условия задачи учащимися.

Краткая форма записи задачи должна так, чтобы ученик мог по ней воспроизвести условие задачи или составить задачу.

Чтобы учащиеся научились записывать текст задачи кратко, нужно требовать от них по полному тексту задачи из учебника, составлять краткую запись, не решая ее. Надо учить учащихся выбирать рациональную форму краткой записи, то есть такую, в которой наиболее отчетливо вырисовывалась бы зависимость между данными задачи, а также между данными и искомым

Поиск решения задачи

На этом этапе учащиеся, отвечая на вопросы учителя, поставленные в определенной логической последовательности, подводятся к составлению плана решения задач и выбору действий. Намечаются план и последовательность действий – это следующий этап работы.

Выбор действия при решении задачи определяется той зависимостью, которая имеется между данными и искомыми в задаче. Зависимость эта правильно может быть понята в том случае. Если учащиеся поняли жизненно-практическую ситуацию задачи и могут перевести зависимость между предметами и величинами на «язык математики», то есть правильно выразить ее через действия над числами. С этой целью учитель проводит беседу с учащимися, которая называется разбором задачи. В беседе устанавливается зависимость между данными и искомым. При разборе содержания задачи нового вида учитель ставит вопросы так, чтобы подвести учащихся к правильному и осознанному выбору действий.

Разбор задачи можно начинать с числовых данных (сверху) и вести учащихся к главному вопросу задачи. К двум числовым данным, которые вычленяются из условия задачи. подбирается вопрос. Например: «Школьники на пришкольном участке посадили 17 грядок помидоров, по 30 штук на каждой, и 20 грядок капусты, по 25 штук на каждой. Сколько штук рассады посадили?»

Беседу проводить можно таким образом: «Известно, что посадили 17 грядок помидоров, по 30 штук на каждой. Что можно узнать по этим данным? Каким действием? (умножением. Надо 30 шт. х 17). Почему?

Известно также, что посадили 20 грядок капусты, по 25 штук на каждой. Что можно узнать по этим данным? (Сколько штук рассады капусты посадили?) Каким действием? (умножением. Нужно 25 шт. х 20) Почему? Теперь известно, сколько посадили помидоров и капусты отдельно. Что отсюда можно узнать? (Сколько всего штук рассады посадили?) Каким действием это можно узнать? (Сложением) Почему? Что нужно было узнать в задаче? Ответили ли мы на главный вопрос задачи? Решили ли мы задачу?

Разбор задачи можно начинать от главного вопроса задачи (снизу). При этом к вопросу учащиеся должны подобрать 2 числа. Беседу можно построить так: «Можно ли сразу ответить на главный вопрос задачи? Почему нет? Какие данные нужны для ответа на главный вопрос? Задачи? Можно ли сразу узнать, сколько штук рассады помидоров посадили? Что для этого надо знать? Есть ли эти числа в задаче? Каким действием можно узнать, сколько штук рассады капусты посадили? Почему? Что для этого надо знать? Есть ли эти числа в задаче? Каким действием это можно узнать? Почему? Можно ли теперь ответить на главный вопрос задачи? Каким действием? Почему? Решили ли задачу? Почему?

В младших классах школы восьмого вида при разборе задач рассуждения чаще всего проводят от числовых данных к вопросу задачи, так как им легче к выделенным числовым данным поставить вопрос, чем подобрать два числа к вопросу задачи. Начиная с 3-го класса, следует разбор задачи проводить от главного вопроса задачи, так такой ход рассуждений более целенаправлен на составление плана решения в целом.

При разборе уже знакомых задач не следует прибегать к многословным рассуждениям. Иногда достаточно поставить перед учащимися один-два узловых вопроса, чтобы путь решения задачи был ясен учащимся. Например:

«С пришкольного участка учащиеся собрали в первый день 120 кг яблок, во второй день на 35 кг меньше, а в третий день 78 кг яблок. Сколько килограммов яблок собрали ученики за три дня?»

Узловые вопросы могут такими: «что нужно узнать в задаче? Все ли данные у нас есть, чтобы узнать, сколько, килограммов яблок собрали ученики за три дня? Какого данного не хватает? Можно ли из условия задачи определить, сколько килограммов яблок собрали во второй день? Почему? Во сколько действий задача? Какое первое действие? Почему вычитание? Какое второе действие? Почему сложение? Сколько слагаемых во втором действии? Почему складываем 3 числа? Назвать эти слагаемые. Какое из них неизвестно?»

Решение задачи

Опираясь на предыдущий этап, в процессе которого учащиеся осуществляли поиск решения задачи, они готовы устно сформулировать вопросы задачи и назвать действия.

Вопрос учителя: «Во сколько действий задача? Какой первый вопрос? Каким действием можно ответить на этот вопрос?» и т.д.

Далее устно составляется план и намечается последовательность действий. «Итак, - спрашивает учитель, - какой первый вопрос? Какое действие? Какой второй вопрос?» и т.д. После этого учащимся предлагается записать решение.

Запись решения задач

В 1-м классе в начале учебного года учащиеся еще не знают букв, не умеют их писать, поэтому решение задачи записывается соответствующим действием без наименований. Вместо букв учащиеся около чисел могут нарисовать яблоко, мяч, палочку и т. д.

Действие записывается в середине строки, чтобы отличить его запись от записи примера. При этом учитель учит учащихся давать краткое пояснение к выполненному действию устно. По мере изучения букв учащиеся учатся записывать решение с наименованием. Начиная со 2-го класса, вводится запись решения задач с пояснением. Задача: «С аэродрома вылетело сначала 7 самолетов, а потом еще 5 самолетов. Сколько всего самолетов вылетело с аэродрома?»

Решение задачи записывается так:

7 с. + 5 с. = 12 с. (вылетело с аэродрома)

При решении составных задач могут использоваться следующие формы записи:

а) запись арифметических действий и ответа задачи;

б) запись решения с пояснением того, что найдено в результате каждого действия;

в) запись решения с вопросами (вопросы и действия чередуются). В конце записывается ответ;

г) запись сначала только плана решения, затем соответствующих действий или, наоборот, запись сначала действий, а затем плана решения задачи. В конце записывается ответ.

На примере ранее представленной задачи рассмотрим все формы записи решения задачи.

а) 1) 120 кг – 35 кг = 85 кг

2) 120 кг + 85 кг + 78 кг = 283 кг

Ответ. 283 кг яблок собрано за три дня.

б) 1) 120 кг – 35 кг = 85 кг яблок собрано во второй день.

2) 120 кг + 85 кг + 78 кг яблок собрано за три дня.

в) 1) Сколько килограммов яблок собрано за второй день?

120 кг – 35 кг = 85 кг

2) Сколько килограммов яблок собрано за три дня?

120 кг + 85 кг + 78 кг

Ответ. За три дня собрано 283 кг яблок.

План

1. Сколько килограммов яблок собрано во второй день?

2. Сколько килограммов яблок собрано за три дня?

Решение

120 кг – 35 кг = 85 кг

120 кг + 85 кг + 78 кг = 283 кг

Ответ. За три дня собрано 283 кг яблок.

Формулировка ответа

Форма ответа может быть краткой и полной. Например, краткая форма ответа: 283 кг или 283 кг яблок; полная форма ответа: 283 кг яблок было собрано за три дня. За три дня было собрано 283 кг яблок.

Проверка решения задачи

Так как функция контроля у учащихся с нарушением интеллекта ослаблена, то проверка решения задач имеет не только образовательное, но и коррекционное значение.

В младших классах необходимо:

1. Проверять словесно сформулированные задачи, производя действия над предметами, если, конечно это возможно. Например: «У ученика было 15 тетрадей. Он отдал по 2 тетради 5 ученикам. Сколько тетрадей у него осталось?» После решения ученик берет по 2 тетради 5 раз и считает сколько всего тетрадей отдано. Потом от 15 тетрадей вычитает 10 тетрадей, получается 5 тетрадей.

2. Проверять реальность ответа (соответствие его жизненной действительности).

3. Проверять соответствие ответа условию и вопросу задачи. О чем спрашивается в задаче? Получили ли вы ответ на вопрос задачи?

Проверка решения задачи другим путем ее решения возможна в данной школе с 4-го класса.

Для осуществления проверки задачи очень полезна прикидка ответа задачи.

Последующая работа над решенной задачей

Работа по закреплению решения задачи может быть проведена различными приемами.

Ставятся узловые вопросы по содержанию задачи. Например:

Сколько дней учащиеся собирали яблоки на пришкольном участке?

Известно ли, сколько яблок дети собрали в первый день?

Что неизвестно в задаче?

Что нужно узнать в задаче?

Можно ли сразу ответить на главный вопрос задачи?

Какого данного для этого не хватает?

Как решили задачу?

Предлагается учащимся рассказать весь ход решения задачи с обоснованием выбора действий.

Ставятся вопросы к отдельным действиям или вопросам.

Например?

Почему в первом действии выполнили вычитание?

Для чего нужно было узнавать, сколько собрали яблок во второй день?

Почему во втором действии три слагаемых? И т.д.

С закреплением решения задач тесно связана последующая работа над задачей, которая способствует осознанному выбору действий и подходу к решению задачи.

Это может быть изменение между данными условия задач и выяснение, как это изменение отразится на решении задачи. «Если бы в задаче было сказано, что во второй день собрано на 35 кг больше, чем в первый день, как тогда бы решалась задача».

Изменение вопроса задачи. Например: Если бы в главном вопросе задаче спрашивалось, на сколько килограммов яблок собрано меньше во второй день, чем в третий, как бы решалась задача.

Изменение условия задачи с привнесением в него дополнительного данного или изъятие, какого- либо данного.

Изменение числовых данных, сюжета задачи, решение задачи аналогичной данной.

Такая работа не должна проводиться над каждой решенной задачей, но нужно помнить, что это один из приемов, который учит самостоятельному решению задач, пониманию зависимости между данными, между данными и искомым, а также тому, как эта зависимость отражается на выборе арифметических действий

Работа над арифметическими задачами, решаемыми в младших классах школы восьмого вида.!!!!!!!

Задачу следует иллюстрировать особенно в 1-2-х классах, использовать предметов окружающей действительности

Как отмечалось выше, как в школе для детей с нормальным интеллектом, так и в школе для детей с нарушенным интеллектом решаются простые и составные (сложные) арифметические задачи.

Простой арифметической задачей называется задача, которая решается одним арифметическим действием. Они позволяют раскрыть основной смысл и конкретизировать арифметические действия, сознательно овладеть теми или иными математическими знаниями. На простой задаче учитель впервые знакомит учащихся со структурой задачи, показывает, что, значит, решить задачу, вооружает их основными приемами решения задач.

Программой по математике для специальных (коррекционных) школ восьмого вида предусматривается решение задач 1 группы - раскрывающие смысл арифметических действий: это задачи на нахождение суммы и остатка (1 класс), на нахождение произведения (суммы одинаковых слагаемых), на деление произведения, на деление на равные части (2 класс), на деление по содержанию (3 класс).

Решаются также задачи, раскрывающие новый смысл арифметических действий - это задачи, связанные с понятием разности и отношения 2 группа:

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.

Разностное сравнение чисел с вопросами «на сколько больше…», «на сколько меньше…».

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.

Кратное сравнение чисел или нахождение отношения двух чисел с вопросами: «Во сколько раз больше…», «Во сколько раз меньше…».

3 группа – задачи, раскрывающие зависимость между компонентами и результатами арифметических действий. К ним относятся задачи на нахождение неизвестного слагаемого, на нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.

Составной или сложной арифметической задачей называется задача, которая решается двумя и большим числом арифметических действий.

С 1-го класса учащиеся знакомятся с арифметическими задачами. Первые арифметические задачи – это задачи-действия, задачи – инсценировки, ответы на вопросы в которых учащиеся видят, пересчитывая конкретные предметы или их изображения.

При решении задачи первоклассник должен выбрать арифметическое действие – сложение или вычитание. Выбор осуществляется на основе понимания количественных изменений, о которых говорится в задаче. Но ученики первого класса иногда не могут с уверенностью сказать, стало ли птичек больше, если к двум птичкам прилетело еще две, или их стало меньше. Сам процесс сравнения, было - стало, обдумывания характера изменений нелегок для учащихся, поэтому вначале учитель должен помочь им выбрать сознательно арифметическое действие (решение). К сожалению, в практике обучения можно встретить и такой разбор решения задачи. Учитель обращается к классу с вопросом: «Кто знает (скажет), как решать задачу?» Встает наиболее способный ученик и предлагает решение. Учитель одобряет его выбор, ученик записывает решение на доске, остальные его списывают.

Чтобы приучить работать всех учащихся класса, нужно проводить упражнения, помогающие оценивать количественные изменения. Например. Поставить на наборное полотно, прикрепить на магнитную доску, на котором два бумажных голубя, затем медленно добавить еще одного голубя и спросить: «Что я сделала? (Добавили голубя). Голубей стало больше или меньше?» Затем показать наборное полотно, магнитную доску с двумя (тремя и т.п.) елочками, п опросить детей закрыть глаза, а сами убираем одну елочку. Учащиеся должны сказать, как изменилось число елочек, и что сделала учительница.

Следующее упражнение может быть таким, берем в руки игрушечное ведро, «пускаем» туда «рыбок» (двух или сколько угодно), берем в руки еще одну «рыбку» и просим сказать, как изменится число «рыбок» в ведре, если ее тоже пустить в ведро. «Рыбок в ведре будет больше или меньше? Как изменится число рыбок? Миша думает, что число рыбок станет больше. Правильно ли думает Миша? Оля решила, что рыбок стало меньше. Права ли Оля?»

Вместо рыбок могут быть грибы, ягоды, вместо ведра – корзина, сумка, пакет. Упражнение будет обучающим тогда, когда ученики будут отвечать, не видя предметы, то есть без опоры на непосредственное восприятие. Они должны, основываясь на действии, догадаться, к каким количественным изменениям оно приведет.

Можно усложнить задание, чтобы учащиеся не только ответили на вопрос – стало больше или меньше, а сказали более точно: на сколько стало больше (сколько предметов прибавилось) или на сколько стало меньше ( сколько предметов убрали).

В первом классе специальной (коррекционной) школы VIII вида решаются два вида задач: на нахождение суммы и нахождение остатка.

До конца первого года обучения учащиеся решают задачи, которые им сообщает учитель, так читать они еще не могут, не знают алфавита. Опираясь на рассказ учителя, они должны представить событие, о котором говорится в задаче, дать правильную оценку количественным изменениям, к которым оно приводит, подобрать соответствующее арифметическое действие.

В процессе обучения решению задач знакомим учащихся с понятием «задача», структурой задачи. Учащиеся должны знать, что задача состоит из условия и вопроса. Необходимо не давать лишних пояснений. Они протекают следующим образом: «Сейчас вы прослушаете задачу. Что я вам рассказала?

Теперь я расскажу условие задачи. Что я рассказала? Повторите условие задачи. Что вы уже знаете?

Кто еще раз повторит условие задачи? Давайте хором повторим условие задачи».

Когда все ученики запомнили условие задачи, например, «В конверте лежали две марки, потом в конверт положили еще одну марку», можно взять большой конверт в руки (учащиеся обычные конверты лежащие на краю парты) и заглянем в него (каждый ученик смотрит в свой).

Сейчас можно повторить: «В конверте лежали две марки». Учащиеся должны повторить (они видят две марки). Учительница должна выложить две марке на демонстрационном полотне, магнитной доске и т.д., а учащиеся у себя на партах цифру 2. Учительница: «Потом в конверт положили еще одну марку». Одновременно с этими словами берем новую марку, покажем учащимся, чтобы они взяли также еще одну марку. Они кладут еще по одной марке в свои конверты. Педагог сообщает: «Мы положили еще одну марку в конверт», достает цифру 1 и ставим рядом с цифрой 2, оставляя промежуток для знак арифметического действия. Учащиеся делают тоже.

Необходимо напомнить после этого учащимся условие задачи: «Мы положили еще одну марку в конверт», достать цифру 1 и поставить рядом с цифрой 2, оставляя промежуток для знака арифметического действия. Учащиеся должны выполнить тоже.

Далее задача учителя состоит в том, чтобы напомнить учащимся условие задачи: «Давайте повторим условие задачи. В конверте лежали две марки, потом в конверт положили одну марку». Затем предложить послушать вопрос задачи: «Сколько марок стало в конверте? Повторите вопрос задачи». Ученики должны повторить.

Продолжим работу над задачей: «Сначала лежали в конверте две марки, потом в конверт положили еще одну. Марок стало больше или меньше?» учащиеся отвечают, что больше. Просим учащихся сказать, какой знак надо поместить между числами 2 и 1 – «плюс» или «минус». Педагог делает вывод или кто-то из учащихся, если такой уже есть в классе: «Стало марок больше, поэтому надо поставить знак «плюс»».

Необходимо попросить прочитать. Что получилось, и сказать ответ. Учащиеся находят у себя на столе знак равенства и цифру 3, выкладывают 2 + 1 = 3. Педагог должен уточнить: «Так, сколько стало марок в конверте?». Вновь напоминается условие задачи, повторяется ответ учащимися.

Так, медленно, с большим количеством повторений, необходимо решать задачи в первый период обучения детей. В дальнейшем беседа должна протекать в более быстром темпе и при меньшем участии в ней педагога.

Еще позже учитель будет вместе с учащимися выделять числовые данные задачи. Сначала он их будет называть «числа»: («Какие числа даны в задаче? Какие числа я назвала?», а затем уже «числовые данные»).

На первых порах учащиеся могут не записывать решения задач в тетради, а только составлять их из цифр, как описывалось выше. По прошествии нескольких уроков после первого знакомства с задачей учитель начинает употреблять термин «решение». Он говорит: «У нас составлено из чисел (записано) решение задачи. Повторите (прочтите, если дети могут читать) решение задачи». Затем задается вопрос: «Каким действием решили задачу? Каким арифметическим действием она решается?» Затем называем число, полученное в результате выполнения арифметического действия, ответом («Число, полученное в ответе»); просим детей сказать, какое число получили в ответе. При этом необходимо требовать от них полного ответа, с пояснением полученного числа. Так, в нашем примере они должны сказать, что в конверте стало три марки.

В специальной (коррекционной) школе VIII вида при записи решения задачи принято писать наименование к каждому числу, так как эти дети отрывают выполняемое ими арифметическое действие от предметного содержания задачи. Но в начале учебного года первоклассники еще не знают букв, не умеют их писать, поэтому решение задачи записывается соответствующим арифметическим действием без наименований. Вместо букв учащиеся около чисел могут нарисовать предмет типа яблоко, мяч, палочку и т.д.

Действие записывается в середине строки, чтобы отличить его от записи примера. При этом учитель учит учащихся давать краткое пояснение к выполненному действию (устно), по мере изучения букв учащиеся учатся записывать решение задачи с наименованием.

Осознанное употребление, а затем и запись наименований учащимися возможны только при систематической работе, которая заключается в том, чтобы не допускать проговаривания детьми числовых данных без наименований и приучать их самих выбирать наименования. Учитель не сообщает наименования, учащиеся сами в ходе беседы устанавливают его. Можно педагогу спросить, о каких предметах говорится в задаче, что значит число 2, число 1 (в выше приведенной задаче), каких предметов в задаче два, каких один. Предложить учащимся подумать и выбрать наименование для записи решения задачи.

Наименования пишутся сокращенно. Обычно это только первая буква, например, «самолет» - «с.», «вазы» - «в.» и т.п. Но это возможно только тогда, когда слово начинается с согласной буквы, а за ней следует гласная. Во всех других случаях слово может быть сокращено на любой согласной, стоящей перед гласной буквой: орехи» - «ор.», «яблоки» - «ябл.» и др.

Когда находится сумма двух-трех слагаемых, предметы, обладающие общими признаками, объединяются в одну совокупность. Отдельные предметы (видовые понятия) объединяются родовым понятием. Чем чаще будем предлагать задачи с различными видами предметов, тем быстрее учащиеся заучат обобщенные наименования (утки и гуси – птицы, волки и тигры - звери и др.)

Учитель на уроке может решать с учащимися задачи, в которых говорится о самых различных предметах. Решение в этом случае может записываться только на доске, а на месте наименований учитель или вызванный к доске ученик ставит карточку с соответствующим рисунком.

Нужно хорошо помнить и работать над этим, что при сокращении ставится точка. Если с самого начала не требовать с учащихся аккуратной записи слов с точкой, потом научить их этому будет трудно.

В конце учебного года запись будет такой:

Задача.

2 м. + 1 м. = 3 м.

Ответ. 3 марки.

И подготовительные упражнения, и решение задач должны постоянно сопровождаться проверкой. Так если учащиеся решили задачу о марках, то непременно следует проверить, правильно ли она решена. С этой целью учащиеся достают из конверта марки и пересчитывают их. Без проверки, без подтверждения ответов учитель не может считать работу завершенной.

В специальной (коррекционной) школе VIII вида при работе над задачей учащиеся длительное время помогают себе, производя какие - то действия с предметами. Необходимо учащихся научит различать решение примеров и задач. Решить задачу – значит выбрать и выполнить арифметическое действие. При решение примеров с яблоками учитель должен взять в руки два яблока, позволить их пересчитать, и поместить в вазу так, чтобы они не были видны. Затем он показывает учащимся еще два яблока. Они их пересчитывают и, помня, что в вазе уже есть два яблока, решают, какое надо выполнить действие.

В наших примерах, приведенных выше, марки находились в конверте (их не было видно).

Чтобы ученик в процессе решения задачи размышлял, какое следует выполнить арифметическое действие, надо создать такую ситуацию, при которой другого способа для получения результата не было. Отсюда при работе над задачей на партах у учащихся обязательно должны быть конверты. Коробки (с крышками), мешочки и др.

В любом классе разные группы учащихся овладевают приемами работы над задачами неодинаково успешно. Одни смогут самостоятельно раскладывать материал, вовремя доставать и убирать его, объяснять, какие происходят изменения и почему. Другим учащимся потребуются напоминания, указания, вопросы учителя, отвечая на которые они выполнят действия с предметами, сознательно выберут арифметическое действие. Но будут и такие ученики, которые смогут разложить предметы только с учителем. Им следует давать указания, на что надо смотреть, помочь повторить объяснение. Выводы они смогут только повторять вслед за сильными учениками.

На уроке учитель не должен ограничиваться решением одной задачи. Но не каждую задачу следует сопровождать записью решения в тетрадях. Из нескольких задач, которые предлагаются учащимся, хотя бы две должны быть сопоставлены, их решение записано.

Для учащихся школ восьмого вида задачи похожи, если в них говорится об одних и тех же предметах, например о яблоках. Тоже, если в задачах встречаются одни и те же числа. Поэтому необходимо сравнивать задачи с одинаковыми числами, но с противоположными действиями (положили – взяли, прилетели – улетели, налили – выпили и т.п.) и задачи с разными числами или разными предметами, но одного вида. Учащиеся должны называть их похожими, так как они решаются действием сложения или вычитания. Ученики с хорошо развитой речью могут сказать подробнее: «Задачи похожи. В одной и другой надо выполнить сложение (или вычитание)». Помимо решения задач идет коррекционная работа по коррекции мышления, его операции сравнения, а также развитие речи.

Следует широко использовать задания на составление задач учащимися. Возможны различные варианты такой работы: к данному условию придумать вопрос; дополнить условие задачи недостающими числами; по вопросу задачи составить условие; придумать задачу, которая решается сложением или вычитанием, которая имеет данное решение; в которой участвуют указанные учителем предметы (мальчики, девочки, школьники), происходит названное учителем действие (кролики едят морковки); придумать задачу. Похожую на только что решенную.

Некоторые учителя слишком долго и часто предлагают учащимся задачи со словами «вместе», «всего», «осталось» в вопросе, превращая эти слова в сигнал выбора арифметического действия. Ребенок с нарушенным интеллектом в этом случае не задумывается над содержанием задачи, выбор арифметического действия носит случайный характер. Обучение решению задач в данном случае отсутствует, а есть только натаскивание учащихся не слова – сигналы. Целесообразней спрашивать в задачах о том, сколько стало, сколько теперь лежит, находится и т.д. Учащиеся скажут, что в задаче надо узнать, сколько яблок в двух пакетах, а в двух пакетах больше, чем в одном, значит. Эта задача решается сложением. Когда учитель спросит учащихся: «Как вы понимаете, вопрос, сколько орехов в двух пакетах?» - ученик в ответ должны сказать, что требуется узнать. Сколько орехов в двух пакетах вместе. Если в задаче сказано: «У Тани было 7 слив, 3 сливы она съела. Сколько теперь слив у Тани?» - учащиеся ответят, что требуется узнать, сколько слив осталось у Тани.

Простые текстовые арифметические задачи.

Во втором классе специальной (коррекционной) школы VIII вида ученики знакомятся с двумя видами простых задач, содержащими отношения «больше на», «меньше на».

После окончания первого класса учащиеся должны знать, что если «стало больше», то надо прибавить, «стало меньше» - вычесть. Поэтому при решении задач, содержащих отношения «больше на», «меньше на», учащиеся выбирают арифметическое действие, опираясь на слова «больше», «меньше». Пока учащиеся не изучали задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на разностное и кратное сравнение, в тексте которых также встречаются слова «больше», «меньше» у учителя нет причин для беспокойства: ученики задачи решают достаточно успешно. И только позже обнаруживается, что они не понимают ситуации задач, не осознают отношений, о которых в них говорится.

Учащиеся с нарушением интеллекта не подходят с количественными оценками даже к тем предметным совокупностям, которые у него перед глазами. При решении же задачи он должен это делать по отношению к представлениям, которых у него нет. Поэтому работа учителя должна быть направлена на то, чтобы научить учащихся следующему:

1.Понимать отношения реальных предметных групп, их количественные изменения.

2.«Переводить» текст задачи в последовательные действия с предметами.

3. Предметно-практические действия оформлять арифметическими.

4.Представлять ситуацию задачи, оформлять количественные изменения, о которых говорится в задаче, арифметическими действиями.

Этими целями и определяется последовательность работы учителя по обучению детей решению арифметических задач.

На первом этапе учителю необходимо учить учащихся выкладывать столько же предметов, сколько в данной совокупности, столько же и еще, столько же, но без нескольких предметов. Учитель показывает коробку и говорит, что туда вложено, например 8 шишек, (необязательно, чтобы учащиеся их видели). Каждый ученик должен выложить на парту столько же шишек. Затем задание взять шишек «столько же» учитель дополняет следующим заданием: «Взять еще 2 шишки». Сначала эти задания разделены во времени. Затем они объединяются в одно – «Возьмите столько же шишек и еще 2». Причем на партах шишки должны лежать так, чтобы учащиеся могли показать, где шишки, которых столько же, сколько у учителя, где взятые дополнительно. Делая вывод, учитель говорит: «У меня 8 шишек, а у вас на 2 шишки больше. Сколько у меня шишек? Сколько у вас?» Ответы учащихся могут быть разные: «Столько же и еще две. На 2 больше, чем у вас. Десять шишек». Все ответы правильные, и все должны быть даны учащимися. Если какой-то из ответов не прозвучал, учитель задает дополнительные вопросы.

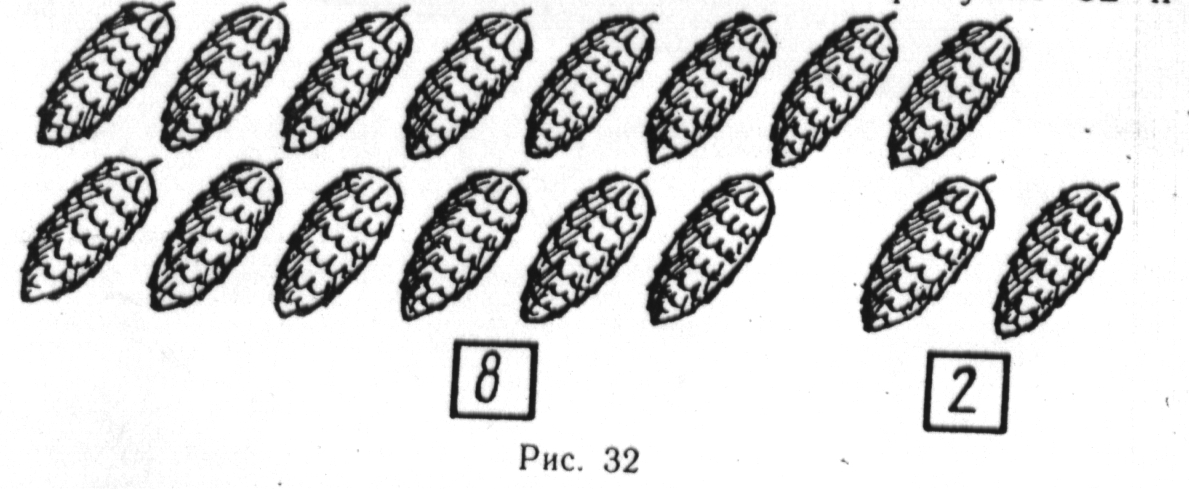

Затем учитель предлагает ученикам прокомментировать его действия: «Смотрите внимательно, потом расскажите, что я делала». Берем пусть те же шишки, отсчитываем молча 8 штук. Спрашиваем: «Что нужно сказать про эти шишки?» После того как учащиеся скажут, что шишек 8, учитель просит положить цифру 8 перед собой каждого ученика на парту. Отсчитываем новые 8 шишек, показываем классу и просим выложить еще одну цифру 8 правее первой цифры или под ней. Взяв еще 2 шишки, учитель показывает их классу, кладет ко второй группе шишек и спрашивает: «Как нужно сказать про эти шишки?» (Указав в сторону второй группы шишек). Если учащиеся молчат, говорит сам: «Здесь шишек на 2 больше, чем там» (в первой группе). Учащиеся рядом со второй цифрой 8 кладут цифру 2. (рис 1.)

РИСУНОК1

Рис. 1.

Затем учитель формулирует задачу: «У Миши было 8 шишек (показывает, а ученики поднимают первую цифру 8), а у Кати было на 2 шишки больше (показывает – дети поднимают цифры 8 и 2, что лежат на партах справа). Сколько шишек у Кати, ученик может ошибиться: показать только цифру 8. Учитель поправляет: «Разве у Кати столько же шишек, сколько у Миши?» Или ученик поднял цифру 2 – учитель удивляется: «А у Кати только две шишки, а я сказала, что у нее шишек больше, чем у Миши!» Необходимо, чтобы каждый ученик понял, в чем заключается его ошибка. Далее учитель просит ответить на вопрос задачи – «Сколько шишек у Кати?» Ответ: «Десять шишек». «Как получилось это число? Как это записать? Что надо сделать с числами 8 шишек и 2 шишки? Какое выполнить арифметическое действие?» Так появляется запись:

8 ш. + 2 ш. = 10 - шишек у Кати,

У Кати: 8 ш. + 2 ш. = 10 ш.

После этого учащиеся повторяют задачу (условие, вопрос).

Повторяя задачу, учащиеся поднимают цифры. Вначале называют решение. Учитель уточняет: «Почему числа 8 шишек и 2 шишки сложили? (У Кати на две шишки больше.) А что значит на 2 шишки больше? Как понимать слова «на две шишки больше?» (Столько же, сколько у Миши, и еще 2 шишки)

Таким образом, происходит переход от предметно-практических действий к вычислениям, к операции с числами.

В дальнейшем, работая с учащимися над задачей, учитель подходит к их обучению дифференцировано.

Прослушав задачу, часть учащихся (хорошо справляющаяся с программой данной школы), возможно, не только сумеет выбрать арифметическое действие для ее решения, но и сможет объяснить этот выбор. Другая – должна будет сначала выложить числа, а затем выбрать действие. Третья группа будет выкладывать предметы, к ним – числа, а затем уже называть или записывать арифметические действия. Возможно, в классе наличие одного или нескольких учеников, с которыми придется работать учителю персонально, со специально поставленными вопросами и помощью в выкладывании раздаточного материала.

Через два-три урока таким же образом рассматривается задача, содержащая отношение «меньше на» (столько же, но без такого-то количества предметов). Теперь учащиеся не добавляют предметы, а убирают их. Если вернуться к задаче про Мишу и Катю и сформулировать условие так: «У Кати на две шишки меньше», то ход работы останется прежним, но от 8 шишек 2 будут отодвинуты. После того, как учащиеся выложат предметы и цифры, должна получиться картина, показанная на рисунке 2 и 3.

РИСУНОК

8

2

8 8 2

Только опыт работы с предметами может помочь учащимся выбрать действие. Значит, при первом же затруднении ученика следует вернуться к этой работе.

Необходимо остановиться еще на одной стороне работы учителя. На многих уроках учащиеся придумывают задачи. Разнообразие таких задач вселяет надежду в то, что учащиеся понимают, сознательно усваивают изученный вид задач. Но это не всегда так. Ученик иногда свою же придуманную задачу не может решить. Трудно сказать, повторил ли он задачу, встречавшуюся ему ранее в учебной работе, воспроизвел ли текст по памяти, без представления ситуации задачи.

Чтобы предупредить воспроизведение ранее встречавшихся задач, нужно сопровождать придумывание демонстрацией групп предметов (или чисел) и действий с ними, практиковать составление задач учениками по предметно – практическим действиям, осуществляемым учителем, и т.д.

Во время работы над задачей учитель очень внимательно следит не только за действиями учащихся с предметами, с подвижными цифрами, в том числе «магнитными», но и за их высказываниями. Чтобы «не отрываться» от решаемой задачи, не забывать, о чем говорится в задаче, учащиеся должны называть и записывать числа только с наименованиями. В школе восьмого вида из-за особенностей детей с нарушенным интеллектом и из-за невнимания учителей к точности их ответов часто можно услышать: «К 8 шишкам надо прибавить 2»; «8 шишек плюс 2 – получится 10 шишек». Соответственно решение, записанное ими самостоятельно выглядит так: 8 + 2 = 10 , 8 ш. + 2 ш. = 10, 8 + 2 = 10 ш.

С дальнейшей работе задачи, содержащие отношения «больше на» и «меньше на», на всех уроках должны чередоваться. Нельзя решать подряд несколько задач на одно и то же арифметическое действие. Именно чередование, сопоставление их обеспечат внимание учащихся к формулировкам условий и вопросов задач, к сознательному выбору арифметического действия для решения.

Сложные текстовые арифметические задачи.

Во втором классе учащиеся знакомятся с задачами, для решения которых нужно выполнить два арифметических действия. Это, прежде всего, задачи, составленные из двух простых, содержащие отношение «больше на» или «меньше на», и на нахождение суммы. Известно, что ученик с нарушением интеллекта не узнает простой задачи, если она включена в сложную (составную). Поэтому решение двух простых задач с их последующим объединением в одну является упражнением, помогающим преодолеть эту трудность.

Этому же служит и такое упражнение, в котором решение простой задачи дополняется еще одним числовым данным, сообщением о еще одном событии, что превращает простую задачу в сложную.

Работа над каждой составной задачей является длительной и проводится в несколько этапов.

Первый этап - это знакомство учащихся с текстом задачи. Вначале учитель сам рассказывает текст, так как учащиеся еще недостаточно владеют техникой чтения, не могут выделить те простые задачи. Из которых составлена сложная (составная), уловить отношения числовых данных. Читая задачу, учитель останавливается в тот момент, когда заканчивается условие первой простой задачи, входящей в составную. Его пауза означает, что учащиеся должны произвести арифметические действия с уже названными числами, составить вопрос. Голос учителя выделяет слова, передающие отношения числовых данных, - это помогает выбрать действие. Таким образом,учитель, читая (рассказывая) задачу, оказывает учащимся значительную помощь.

Учитель одновременно приучает учащихся решать задачу, опираясь на отдельные слова текста, а не на ситуацию в ней. Без учителя, его мимики и жестов учащиеся часто не могут решить задачу. Постепенно их надо переводить на самостоятельное знакомство с текстом задачи по учебнику, по демонстрационной таблице или по записям на доске. Сначала ученики читают текст тихо «про себя», прочитав, обдумывают, как он должен быть прочитан классу.

Педагог сначала предлагает учащимся копировать его чтение («Читайте задачу, как я»), затем обращает их внимание на то, какие слова, сочетания слов он выделяет голосом. Учитель вместе с классом обсуждает, почему выделяются именно эти слова, а не другие, почему сделана пауза (остановка). К чтению ученика, вызванного учителем, привлекается внимание всего класса. При этом дается оценка правильности чтения.

На втором этапе учащиеся должны запомнить и понять задачу. В школе восьмого вида задачи, как правило, небольшие (в три-четыре действия). На втором году обучения задачи имеют всего два действия. Запомнить такие задачи вполне посильно учащимся. После знакомства с текстом задачи учитель просит учащихся пересказать его.

В любом классе найдутся такие учащиеся, которые при пересказывании «теряют» числовые данные (могут не назвать ни одного из имеющихся в тексте), искажают или совсем не называют вопроса задачи. Надо постоянно стремиться к тому, чтобы воспроизведение было точным.

Этап усвоения задачи заключается не только в ее запоминании. Необходимо добиваться осмысления ситуации, в ней: какие события происходят в ней, к каким количественным изменениям они приводят.

С этой целью учитель задает ряд вопросов, – о каких предметах говорится, что с ними происходит, становится предметов больше или меньше, что известно в задаче, что неизвестно, что спрашивается? Отвечая на вопросы учителя, учащиеся отбирают из текста необходимые сведения. Если задача дана в записи, для каждого ребенка является совершенно обязательным при ответе на вопрос учителя зачитывать часть текста. Все другие ученики следят по тексту за его чтением. В любой момент учитель может попросить каждого из них прочитать эту же часть текста или указать ее.

Особенностью детей с нарушением интеллекта является то, что они не могут осмыслить всей задачи в целом, не ориентируются в ней, не в состоянии расчленить текст на отдельные части, несущие какие то элементы информации, не могут найти в тексте слова, подтверждающие их ответ. Высказанную мысль. Необходимо постепенно учить детей выделять слова, словосочетания, такие как «поровну», «на равные части», и др. в ответ на вопрос «Как раскладывали карандаши в коробки?».

Учитель может предложить учащимся задачу без числовых данных. Тогда все внимание учащихся будет направлено на отношения данных, на смысл задачи.

На третьем этапе учащиеся учатся записывать задачу, выполнять к ней иллюстрацию. Например, им надо выполнить рисунок, раскрывающий количественные отношения числовых данных. В задаче говорится о двух пакетах с конфетами. В одном – 8 конфет, а в другом – на 2 конфеты больше. В задаче спрашивается, сколько конфет в двух пакетах. Учитель рисует на доске, а учащиеся в тетрадях первый пакет. Перед рисованием второго пакета учитель спрашивает, как рисовать следующий пакет, такой же большой или меньше. Если по условию задачи необходимо рисовать сложные предметы, что непосильно для учащихся, можно заменить их овалами или прямоугольниками.

РИСУНОК

Рис. 2.

Вместе с учителем на пакетах учащиеся записывают «8 к.», «на 2 к. больше». Затем они обсуждают, что спрашивается в задаче, изображают скобку, объединяющую пакеты, ставят знак вопроса (рис. 4). Так учащиеся младших классов не всегда могут нарисовать фигурные скобки, тогда они могут заменить их квадратными.

Задача может быть записана кратко. Запись выполняется учителем на доске одновременно с учащимися при коллективной работе с классом, выявлении, какие слова, числа необходимо взять для этого из текста. В краткой записи могут быть использованы римские цифры. По количеству черточек они легко узнаются учащимися.

В нашей задаче известно количество конфет во втором пакете, поэтому во второй строчке под числом «8 к.» должен быть сделан пропуск. Во время разбора задачи на этом месте может быть изображен знак вопроса. Небольшой по размеру, с тем чтобы его легко можно было зрительно отличить от вопроса задачи.

На следующем этапе учитель переходит к разбору задачи и составлению решения. Если учитель при этом «ведет» учащихся по тексту начиная с первых его слов, то они сами или с помощью учителя выделяют первоначальный смысловой кусок информации, содержащий два числа. Затем учитель просит сказать, что можно узнать, зная эти величины. В тех случаях, когда при решении простых задач систематически не проводилась работа по их составлению, и условие задачи не дополнялось вопросом, у учащихся возникают весьма серьезные затруднения. Они не знают, как и для чего могут быть использованы названные два числа. Учащиеся начинают манипулировать числами, выбирают арифметические действия случайно.

Если при разборе задачи учитель идет от вопроса задачи, то учащиеся не испытывают больших трудностей, так как своими вопросами учитель подталкивает учеников на выбор определенного арифметического действия.

Вернемся к задаче о пакетах. Учитель просит повторить вопрос задачи «Сколько конфет в двух пакетах?» Затем спрашивает, какое требуется выполнить действие. Чтобы узнать, сколько конфет в двух пакетах. Еще раньше можно уточнить, как учащиеся понимают вопрос задачи.»Как сказать вопрос задачи точнее, подробнее, как надо понимать этот вопрос?». Учащиеся должны сами назвать те слова, которые определяют выбор арифметического действия. «Сколько всего (вместе) конфет в двух пакетах?» После этого выбрать сложение не составляет труда. Учитель предлагает назвать числа, которые требуется сложить: «Первое число? Где было 8 конфет? Что мы знаем о втором пакете? Можно ли назвать второе число? Известно ли, сколько конфет во втором пакете? Как найти второе число?»

Учитель подводит учащихся к тому, что второго числа нет, но его можно узнать, если к 8 конфетам прибавить 2 конфеты, так как во втором пакете на 2 конфеты больше, чем в первом. Учитель: «Что вы узнали? Где было 8 конфет? В каком пакете было 10 конфет? Какой вопрос можно поставить? Какой первый вопрос?»

После этого учитель возвращается к вопросу задачи: «Что спрашивается в задаче? Можно ли теперь узнать, сколько конфет в двух пакетах?»

Решая задачу нельзя отдавать предпочтение какому-либо одному способу ее разбора. Необходимо пользоваться тем и другим способом, чередуя их и выбирая в зависимости от характера задачи на уровне представлений, необходимо моделировать ситуацию задачи на уровне представлений, необходимо моделировать ее на уровне предметно-практических действий.

Следующий этап – подготовка учащихся к записи и сама запись решения.

Учащиеся повторяют первый вопрос и первое действие. Рассматриваются варианты вопросов, одна формулировка заменяется другой, учитель обращается к классу: «Как сказать лучше?» или: «Как сказать короче, точнее?»

В повторении решения задействуется большое количество учащихся.

Учитель следит за грамотностью вопросов, за правильным называнием арифметических действий. Затем один из учащихся повторяет решение целиком.

Запись решения может быть различной: только вопросы, только вычисление, то и другое, только ответ и др. Из опыта работы, мнения некоторых ученых необходимо отдавать предпочтение записи решения с вопросами, а не с пояснениями к полученным числам. Вопросы – наиболее трудная форма высказываний для учащихся с нарушенным интеллектом. При постановке сначала надо думать, потом вычислять, а в случае записи пояснений сначала вычисляют, потом думают, как объяснить, какое число получено. Предваряя вычисления вопросом, учащиеся в какой-то степени обдумывают то, что предстоит сделать, а не действует импульсивно, по первому впечатлению.

При записи решения числа должны иметь наименования. Ответ – это число и пояснение к нему, соответствующее вопросу задачи, но его не повторяющее. Ответ формулируется свободно, с разным порядком слов. Запись ответа и вопросов у разных учащихся может несколько не совпадать по форме, но должна быть одинаковой по смыслу.

После записи решения (лучше по памяти, чем с доски) учитель снова возвращается к выяснению, какая задача решена, как решена, какой был вопрос задачи, какой получен ответ, соответствует ли ответ вопросу, насколько реален полученный ответ (бывает ли так в жизни).

Обычно на уроке решается не одна задача, а минимум две, чтобы можно было сравнить их. Сначала сравниваются две задачи, отличающиеся лишь формулировкой отношений между числовыми данными. Например, известная нам задача про пакеты с конфетами может сравниваться с задачей, в которой будет сказано, что во втором пакете – на две конфеты меньше. Постепенно учитель должен вводить и другие изменения, с тем, чтобы научить учащихся сравнивать задачи по существенным математическим признакам. Например, если речь шла только о конфетах, то теперь в первой задаче говорится о конфетах, а во второй – о яблоках, но она полностью идентична первой задаче. Затем в первой задаче про конфеты ситуация сохраняется, т.е «Во втором пакете – на 2 конфеты больше. Чем в первом», а во второй задаче, о яблоках, изменится условие «Во втором пакете будет на 2 яблока меньше, чем в первом».

Задача составная (сложная) может сравниваться с одной из простых входящих в нее.

Остановимся еще раз на составлении задач. Обычно это понимается как придумывание задач учащимися. Учитель просит придумать задачу такую же, как только решенная, но про яблоки или самолеты; если задача была на нахождение суммы, то придумать на нахождение разности, и др. Свободное составление задач не всегда по силам учащимся с нарушенным интеллектом. Но отказываться от такого вида работ на уроке не следует. Необходимо шире использовать коллективное составление задач, когда в работе участвуют все учащиеся класса. Например, учащиеся дополняют задачу числами (предложен текст задачи, в котором вместо чисел – «форточки»), указанием предметов (в тексте вместо названия предметов оставлен прочерк), вопросом, новым дополнительным условием.

Так как решать задачи учащимся школы восьмого вида чрезвычайно трудно, здесь как нигде необходимо постоянно осуществлять дифференцированный подход к обучению отдельных групп учащихся.

Учащиеся, обладающие возможностью представлять то, о чем говорится в задаче, правильно оценивать числовые данные, события, о которых идет речь в ней, не должны долго задерживаться на предметно-практических действиях, которыми моделируется содержание задачи. Эти учащиеся могут обдумывать предстоящие действия, отказаться от выдвинутого предположения, возвращаться к началу работы, чтобы пойти другим путем в поисках решения. Их не затрудняют формулировки вопросов и ответа.

Такие учащиеся должны принимать активное участие в обсуждении задач, записывать решение самостоятельно. Когда решение разобранной задачи записывается на доске, наиболее способные ученики могут решить и записать у себя в тетрадях другую задачу, которая незначительно отличается от только что разобранной.

Вторая группа учащихся, которая нуждается в опоре на предметно-практические действия, должна обязательно использовать их при решении задачи, будь то задача, над которой работает весь класс, или предложенная им для самостоятельного решения. Этим учащимся после разбора задачи также можно предложить записать решение самостоятельно, по памяти.

Третья группа учащихся нуждается в длительном обучении выполнению действий с предметами или в ином иллюстрировании задач. Кроме этого, они нуждаются в помощи при формулировании и заучивании суждений, выражающих смысл предметных, а также соответствующих им арифметических действий. Эта группа учащихся часто неспособна самостоятельно, записать решение задачи, которая разбиралась в классе. Им поможет запись решения на доске. Если запись на доске окажется ненужной для других групп детей, тогда следует подготовить для каждого ученика третьей группы карточку, в которой дана неполная запись решения. Либо указаны действия, но отсутствуют вопросы; либо имеются вопросы, но отсутствуют действия; либо даны действия, но не указаны числа и др. Благодаря этой помощи все ученики класса выполняют единую по содержанию работу. К тому же будет обеспечено участие всего класса в подведении итогов, обсуждение результатов работы.

В соответствии с программой школы восьмого вида на уроках математики решаются арифметические задачи на нахождение произведения и частного (деление на равные части).

Простая задача на нахождение произведения имеет две формулировки. Одна из них для учащихся с нарушенным интеллектом не представляет трудности; другая, наоборот, вызывает затруднения на всех годах обучения. Например, В.В. Эк (1990) предлагает: «Для семьи купили 4 пакета картофеля. В одном пакете было 3 кг, в другом – 3 кг, а в следующем тоже 3 кг и в последнем – 3 кг. Сколько картофеля во всех (или четырех) пакетах?» Практически все учащиеся такую задачу решают легко. Сама формулировка подчеркивает повторяемость числа 3 кг, позволяет видеть число (или слышать) четыре раза.

Но чаще эта задача, к сожалению, чуть ли не с первых уроков, предъявляется учащимся в таком виде; «Для семьи купили 4 пакета картофеля по 3 кг картофеля в каждом. Сколько всего купили картофеля?» Или: «Для семьи купили 4 одинаковых пакета картофеля. В одном пакете было 3 кг. Сколько купили картофеля?» Особенность второго способа изложения задачи в том, что в тексте нет четырех повторений числа 3 кг; слушающий или читающий задачу должен представить четыре пакета по 3 кг, понять, что в задаче говорится о четырех одинаковых числах. Переработать творчески информацию, заложенную в условии задачи, ученик с нарушением интеллекта не всегда может. Но если дать ему рисунок, на котором изображены 4 пакета, а под каждым из них записано число 3 кг, ученик сразу решит задачу. Такие рисунки можно использовать на уроках, но они, без сомнения, являются подсказкой. Постепенно надо научить учащихся мысленно представлять такие пакеты.

Помощь, которой может воспользоваться ученик младших классов – это предметно-практические действия. Так, при изучении задачи на нахождение произведения учитель сначала предлагает учащимся задачи в первой формулировке. По тексту задачи он выкладывает 3, 3, 3, 3 (вместо килограммов – круги, счетные палочки и т.д.). Учитель не в коем случае не должен выражать недовольство, если ученики предложат решать задачу сложением. Это правильное решение. Так можно и нужно записать решение: 3 кг + 3 кг + 3 кг + 3 кг = 12 кг. Увидев эту запись, учащиеся скажут, что сложение одинаковых чисел заменить умножением.

Ко второй формулировке задачи надо переходить постепенно, тщательно обеспечивая понимание выражений «в каждой» («в каждом»), «каждому». Учитель предлагает разложить данные круги в каждый конверт, по 2 карандаша в каждый пакет и т.п. Затем читает текст задачи со словом «каждый». Например: «Было 3 конверта, на каждый конверт приклеили по 2 марки. Сколько марок приклеили на все конверты?» Учащиеся повторяют задачу. Учитель берет конверты, спрашивает, сколько надо конвертов отложить, про какое количество (сколько) конвертов говорится в задаче и задает вопросы о марках. «Что приклеивали к конвертам? (марки). Вот конверт, вот марки – что будем делать? (приклеим 2 марки). Сколько марок надо приклеить на другой конверт…, на последний? Что сделали? Что можно сказать про конверты? (было 3 конверта). Что можно сказать про марки? (приклеили по 2 марки на каждый конверт). Что спрашивается в задаче? Как узнать?»

Учитель вызывает к доске 5 учеников, просит каждого взять с собой 3 больших круга. «Что можно сказать о учениках? Сколько учеников? (их 5 человек). Что у них в руках? (круги). Что можно сказать про их круги?» (кругов много, по 3 у каждого ученика).

Если учащиеся не отвечают на последний вопрос, можно им помочь. «Петя, покажи свои круги. Что скажете о них? (три). Коля, покажи…» и так далее. После этого учитель просит сказать коротко про круги всех учащихся. Если ученики снова не отвечают, он говорит сам – учащиеся повторяют за ним.

Учитель обращает внимание учащихся на то, что требуется вычислить общее количество всех кругов, марок и пр. Общее количество можно получить, выполнив сложение или умножение.

В связи с этим обратимся к задаче на нахождение частного (деление на равные части). Учащиеся уже знают. как делить некоторое количество предметов поровну, на равные части. Поэтому учитель может предложить учащимся, такую задачу: «У Ромы было 12 значков. Он подарил их четырем друзьям поровну. Сколько значков получил каждый из учеников?» Чтобы учащиеся представили себе, как дарил Рома значки, надо взять 12 «значков» (палочек, пуговиц и т.п.) и «дарить», то есть раздавать, раскладывать поровну. Учеников (друзей) было четверо. Делить надо поровну. Учащиеся берут в руки 4 «значка», кладут по 1, еще по1, еще по 1. В кучках по 3 «значка». В этот момент возможно смешение задач на нахождение произведение и частного. Учащийся с нарушенным интеллектом, разложив предметы, рассматривает то, что лежит перед ним: он видит четыре кучки по 3 «значка». А так как он забыл уже, каким способом он их получил. То есть само действие, которого уже нет, которое закончилось, он и пытается выполнить сложение: 3 зн. + 3 зн. +3 зн. + 3 зн. = 12 зн. Умножение: 3 зн. Х 4 = 12 зн.

Вернемся к задаче на нахождение произведения. Там перед учащимися - 4 пакета по 3 кг, здесь – 4 кучки по 3 значка, там и здесь – равные между собой группы. Но в одной задаче есть общее количество (это задача на деление), в другой – нет (это задача на умножение), его надо вычислить. В одной задаче сказано, по сколько предметов в каждой группе (умножение), в другой – нет (требуется узнать). Эти моменты должны подчеркиваться не только при обсуждении содержания задачи, но и при выполнении предметных действий.

Порядок работы над арифметической задачей следующий: учитель читает текст – учащиеся повторяют, выясняют, о каких предметах говорится в ней. Далее обсуждается, что означает каждое число, а также что происходит с предметами, что спрашивается в задаче. Затем выполняются предметные действия, определяется вид задачи: на нахождение произведения (на умножение) или на нахождение частного (на деление).

При записи арифметического действия (решении задачи) наименования пишут при первом множителе и произведении, при делимом и частном. Второй множитель и делитель наименований не имеют. Множители в решении задачи нельзя менять местами. С третьего класса учащиеся должны знать, что произведение и частное (деление на равные части) имеют такое же наименование, что и первый множитель, и делимое.

В классе большинство учащихся, которые научатся в соответствии с сюжетом задачи раскладывать предметы, а разложив, правильно оценивать ситуацию задачи и, не ошибаясь, выбирать арифметическое действие для решения. Но без предметных действий. Без наглядного представления содержания задачи выбор решения у них может носить случайный характер.

В классе окажутся и ученики, которые с большим трудом будут овладевать даже предметными действиями, но и выполнив их, не смогут подобрать к ним соответствующие арифметические действия. Они будут нуждаться в помощи. Им могут помочь вопросы учителя, суждения, которые выскажут другие ученики.

Вторая задача на нахождение частного (деление по содержанию). В третьем классе учащиеся знакомятся с новым видом деления – деление по содержанию. Порою достаточно показать один раз этот прием – раскладывание предметов равными группами, и все учащиеся его успешно повторяют. Трудность заключается в другом – в дифференциации двух видов деления. Как только учащиеся узнают деление по содержанию, они начинают во всех случаях делить предметы равными группами, забывая о делении на равные части. Это приводит к тому, что они не различают виды деления, не следуют правилу их записи. Для предупреждения уподобления двух видов деления, следует как можно раньше приступить к дифференциации самих предметно-практических действий, способов называния каждого из видов деления, чтения (проговаривания), записи арифметических действий с наименованиями.

На первых порах учитель основное внимание уделяет не столько узнаванию простых задач на один и другой вид деления, сколько предметно-практическому действию. Поэтому вначале он может сам указать на вид деления, напомнить, как надо выполнить действия с предметами, как рассказать о работе с предметами. Например, «12 яблок разложили на 3 тарелки поровну. Сколько яблок положили на каждую тарелку?» Привлекаем внимание учащихся к событию, о котором говорится в задаче («разложили»), то есть подводит к тому, что эта задача на деление слово «поровну». Или учащиеся, или сам учитель говорят, что это «деление на равные части, так как разложили поровну». Припомнив способ разложения предметов, учащиеся выполняют практические действие. Учитель снова возвращает учеников к тексту задачи, к названию вида деления, к действиям с предметами. После этого он или один из учащихся (который не допустит ошибки) записывает на доске: «12 ябл.: 3= 4 ябл.». Учащиеся читают: «12 яблок разделить на 3 равные части – получится 4 яблока». Активное участие учителя в решении уже знакомой учащимся задачи необходимо для предупреждения малейшей неточности в работе над ней. Затем учитель должен предложить новую задачу: «12 яблок разложили на тарелки по 3 яблока на каждую тарелку. Сколько тарелок было занято яблоками?» С учащимися обсуждается сюжет задачи («разложили»), способ разложения («по три яблока»). После выполнения разложения «яблок» еще раз повторяется, кА раскладывались «яблоки», почему раскладывались именно так. Учитель уже здесь может обратиться к предыдущей задаче и сравнить тексты задач, предметно-практические действия. Затем записывается решение задачи: «12 ябл.: 3 ябл. = 4 (тарелки)». Учащиеся читают решение, называют вид деления, сопоставляют решения задач:

12 ябл.:3 = 4 ябл.

12 ябл.:3 ябл. = 4 (тарелки)

Учитель может перед делением очень мелкими буквами вписывать предлоги «на» и «по», чтобы предупредить нежелательные ошибки при чтении учащимися арифметических действий.

Место наименований заучивается. С этой целью учитель может подготовить таблички с записью решений задач (числа, знакомые наименования). Учащиеся должны по ним учиться правильно читать действия, называть вид деления, объяснять, по каким признакам они его узнавали.

Такая работа провидится длительное время, до тех пор пока учащиеся не запомнят приемы работы с предметами. названий видов деления. Места наименований в записи решений.

После продолжительной работы по дифференциации двух простых задач на деление можно приступить к решению составных задач, которые содержат одно из делений. Это задачи в два действия, когда в первом действии вычисляется сумма двух чисел. А во втором действии она делится. Большинство задач могут быть записаны кратко:

Рома – 8 р. Рома Саша

По

2 р. 8 р.

4 р.

По

2 р. 8 р.

4 р.

Саша – 4 р

С колько

раз Рома и Саша могут Сколько

раз Рома и Саша

колько

раз Рома и Саша могут Сколько

раз Рома и Саша

позвонить по

|

|

Рома 8 к. |

Саша 4 к. |

С |

|

||

Сколько стоит карандаш? |

|

2 одинаковых карандаша |

|

|

|

Сколько стоит карандаш? |

|

Было 12 р. |

2 р. – пара чулок На остальные деньги – одинаковые тапочки по 5 р. за пару |

Сколько пар тапочек купили?

Было 12 р. |

2 р. – пара чулок На остальные деньги – 10 одинаковы пар носков |

Сколько стоит пара носков?

Нахождение стоимости по известным цене и количеству. Следующая простая задача, хотя и встречается впервые в программе этого года обучения. Для учеников не является новой. Перед ними не однажды уже ставилась задача вычислить стоимость нескольких предметов одинаковой цены. На третьем году обучения задаче следует придать обобщенный характер. Для этого лучше использовать ее табличную запись. Необязательно изготавливать каждый раз таблицу, чтобы записать очередную задачу. Она может быть вычерчена на одном листе бумаги (в клетку). Встретившись с задачей на вычисление стоимости нескольких предметов одной цены, учащиеся вносят данные в таблицу, которая позволит сделать обобщение: стоимость вычисляется умножением цены на количество предметов.

В дальнейшем эту задачу следует включать в составную, в которой требуется найти сумму стоимости одного предмета и нескольких других предметов одинаковой цены:

I - 10 р.

II – 3… по 5 р.

______________________

Чему равна стоимость… ?

В отдельных случаях хорошо успевающим ученикам можно предложить задачу, где будет два предмета разной цены и несколько одинаковой. Эта задача может быть записана кратко:

I – 10 р.

II – 4 р.

III – 3… по 5 р.

_____________________

Чему равна стоимость…?

Задачи, содержащие отношения «больше в», «меньше в».

Прежде чем переходить к рассмотрению данных задач, учащиеся должны научиться понимать выражение «больше (меньше) в несколько раз». Работа проводится с небольшими группами предметов. Например, было 3 яблока, а груш в 4 раза больше. Учащиеся выкладывают яблоки, а затем четыре раза по столько же груш и подсчитывают груши. Если яблок было, а груш в 4 раза меньше, то выкладываются яблоки, затем столько же груш. Но груши делятся на четыре равные части, одна часть оставляется, остальные убираются.

При сообщении условия задачи, содержащей слова «больше в», учитель обращает внимание учащихся на новую ранее не встречающуюся в задачах формулировку: «У Пети 3 ореха, а у Саши – в 5 раз больше». В беседе устанавливается, что появились новый предлог «в» и новое слово «раз» (в 5 раз): ведь ранее учащимся встречались задачи только с предлогом «на».

Учитель может не только устно сообщить учащимся условие задачи. но и написать его на плакате. Слова «в 5 раз больше» следует выделить цветом. Вопрос на первых порах учащиеся не должны видеть.

Учитель уточняет, о каких числах говорится в задаче: «Первое число – 3 ореха. У кого 3 ореха? Знаем, сколько орехов у Пети? Выложим 3 ореха. Чьи это орехи? Что сказано об орехах Саши? Давайте разберем, как это надо понимать. Это значит, что у Саши орехов столько же, сколько у Пети, еще раз столько же. Еще раз столько же … - всего 5 раз постольку же. Выложим на парте орехи Саши. Посмотрите на парты. Покажите, где лета орехи Пети. (Учащиеся указывают на три ореха, называют их число). Покажите, где орехи Саши: сколько их?» Учащиеся могут показать орехи Саши, но назвать, сколько их, или начнут вычислять. Вот тут учитель и должен сказать, что число орехов Саши неизвестно. Оно в задаче не названо. «Что должно быть добавлено к условию задачи?» (Учитель должен указать на плакат.) Добавить нужно вопрос: «Сколько орехов у Саши?» Учитель открывает на плакате закрытый до сих пор вопрос задачи. «Что нужно узнать? Какое число нужно вычислить?» После этого подсчитывается число орехов Саши. Совсем необязательно для этого выполнять умножение. У Саши орехов: 3 ор. + 3 ор. + 3 ор. + 3 ор. + 3 ор. = 15 ор. Запомнить, что данная задача решается умножением, не составляет большого труда для учащихся с нарушенным интеллектом, а вот представить, что стоит за выражением «в …раз больше», нелегко большинству учащихся. Цель работы учителя – научить учеников «расшифровывать» выражение «в …раз больше», а для этого необходимо не один и не два раза выполнить практическую работу по конкретизации, данной задачи.

Спустя некоторое время можно будет отказаться от работы с предметными совокупностями и перейти к изготовлению иллюстраций (рисунков). Вначале на рисунках могут быть изображаться предметы, о которых говорится в задаче: рисуются очень небольшие группы орехов (слив, яблок, чашек и т.д.) Но учитель должен быть готов к тому, что для некоторых учащихся рисование будет настолько увлекательным, что они забудут и задачу, и урок математики. Поэтому следует быстрее сделать рисунки достаточно схематичными, передающими только число предметов (овалов, круги и т.п.). Затем учителем предлагает заменить условное изображение предметов их числом. Так, три ореха Пети могут быть заражение предметов их числом. Так, три ореха Пети могут быть заменены одним кругом (овалом, квадратом и т.п.), в которое будет вписано число «3 ор.», а орехи Саши будут изображены пятью кругами (овалами, квадратами и т.д.), в каждом из которых учащиеся напишут «3 ор.»

В дальнейшем рисование иллюстраций может быть заменено рассказом учащихся о том, какой рисунок к задаче следовало бы сделать, какие предметы и каким образом можно было бы разложить.

С задачей, содержащей отношение «в… меньше», учитель может познакомить учащихся следующим образом. Предлагается текст условия задачи: «На одной тарелке – 15 слив, а на другой – 3 раза меньше». Учитель обращает внимание учащихся на новое выражение, ранее не встречавшееся в задачах: «в 3 раза меньше». Учащиеся вспоминают, что они решают задачи, в которых было сказано: «в 3 раза больше». Оба выражения одинаково начинаются («в 3 раза»), но отличаются тем, что в новой задаче вместо слова «»больше» употребляется слово «меньше». Затем учитель разъясняет, как это сочетание слов нужно понимать.

Все ученики выкладывают на столах, а учитель на демонстрационном столике 15 слив (первая тарелка), а затем – еще раз столько(на второй тарелке). Но на второй тарелке не столько же, сколько на первой, а в 3 раза меньше. Значит, нужно сливы, отложенные для второй тарелки, разделить на 3 равные части, одну часть оставить, а остальные сливы убрать.

Учитель указывает на 15 слив и спрашивает, с какой тарелки эти сливы, указывает на 5 слив и задает тот же вопрос, уточняет, каким образом получены 5 слив: «Как разделили? Какое деление выполнили? Почему делили? Какими словами было задано деление на равные части?» На доске записывается решение: «15 сл.: 5 = 5 сл.».

Данная задача не может быть иллюстрирована рисунками так же успешно, как предыдущая, содержащая отношение «в …больше». Выполнить деление на равные части, рисуя предметы или символы, их замещающие, очень сложно. При изучении задачи на уменьшение числа в несколько раз надо отдать предпочтение работе с предметами, а в будущем – устному описанию этих действий. Чтобы облегчить учащимся составление рассказа о том, как бы следовало поступить с предметами, если бы их надо было раскладывать, следует сочетать долгое время рассказ с предметными действиями, с последующим повторным описанием того, как поступали в предметами и почему.

Когда учащиеся овладеют действиями с предметами в соответствии с текстами задач, записью решений. Учитель может приступить к их дифференциации.

Под руководством учителя анализируются тексты дифференцируемых задач, обсуждаются и выполняются предполагаемые предметно-практические действия, рассказывается об уже выполненных действиях, обсуждается и записывается решение, уточняется, почему выбрано именно такое арифметическое действие. Задачи могут предъявляться последовательно одна за другой с последующим их сравнением (текстов, предметных действий, решений). Но могут они предъявляться и одновременно.

В связи с тем, что возможности представления предметно-практических действий, припоминания тех действий, которые выполнялись при решении подобных задач, различны у разных групп учащихся данного класса. Учитель не может одновременно лишить всех учащихся опоры на предметные действия при выборе решения задач. В классе может сложиться такая ситуация, когда одни учащиеся будут решать задачи, не предпринимая попыток иллюстрировать задачу, другие - с иллюстрацией, если происходящее в задаче событие им недостаточно ясно. А в третьих – без иллюстрирования просто не должны решать задачу. В классе может оказаться и еще одна группа учащихся, которой учитель будет постоянно оказывать помощь как в иллюстрации задач, так и в осмыслении полученных иллюстраций.

Составные текстовые арифметические задачи. Следующий этап в изучении данных задач – включение их в составные. Прежде всего, это задача в два действия, когда в первом действии требуется увеличить (уменьшить) число в несколько раз, а во втором случае вычислить сумму данного и полученного числа. Эта задача сопоставляется с простой, в которой надо только увеличить или уменьшить число в несколько раз (а иногда и на несколько единиц) или только найти сумму.

В дальнейшем могут быть рассмотрены и другие варианты сочетания изучаемых простых задач.

1. Даны два числа; чтобы найти третье число, требуется их сумму (разность) увеличить (уменьшить) в несколько раз или на несколько единиц.

2. Дано число; второе число больше (меньше) его в несколько раз или на несколько единиц, а третье число больше (меньше) второго (вычисленного) числа в несколько раз или на несколько единиц.

В настоящее время, при работе над составной задачей учителя широко используют краткую (структурную запись задачи), но очень часто не обучают этому учащихся. Запись предлагается готовой (подготовил учитель), или ее выполняет один из учеников, уже умеющий это делать. Отдельные учащиеся копируют запись задачи с доски.