- •Предмет, объект, методы политической психологии

- •2. Политическая психология в трудах отечественных исследователей и зарубежных

- •Признаки политических явлений и психологических феноменов.

- •Политический человек: его происхождение и проблемы.

- •Психология политической деятельности. Предмет и средства труда в политике.

- •Психология политической власти. Состав, структура, функции, источники, носители власти.

- •7. Основные направления и методы психологического изучения личности политического лидера.

- •8. Психобиография политического деятеля.

- •9. Психологическое портретирование политика.

- •10. Психологическое консультирование в политике.

10. Психологическое консультирование в политике.

Психологическое консультирование в политике - это процесс профессионального взаимодействия между политическим психологом-консультантом и клиентом - политическим человеком с целью эффективного осуществления адекватной политики. Адекватная политика опирается на высшие психические функции человека, формирующие научную картину мира и поведение на основе ясного, полного сознания. Неадекватная политика (антиполитика) использует низшие психические функции человека, формирующие аналогичную картину миру и поведение в нем на основе неполного или искаженного сознания.

Политическое консультирование – это процесс, при котором профессионально обученные специалисты помогают политику или организации найти наиболее эффективный для клиента маневр или стратегию поведению, приводящий его к успеху в политической деятельности, при этом консультант анализирует ситуацию, в которой находится клиент, дает рекомендации, как решать стоящие перед ним проблемами, помогает в использовании стратегии.

Направления психологического консультирования:

Работа с конкретным человеком, политиком. (политику свойственны все психологические проблемы, но кроме того он отягощен сложностью своей работы и риском, политик должен длительное время переносить стресс, не показывая ничего окружающим.)

Работа с коллективом.

Теоретическая работа – работа над стратегическими, проабота мы знания в области сплочености ь стресс, не показывая ничего окружающим. н отягощен сложностью свгностическими материалами.

В 1964 г. Комитет по надзору и подготовке консультантов США установил следующие шесть качеств личности, необходимых консультанту: - доверие к людям; - уважение ценностей другой личности; - проницательность; - отсутствие предубеждений; - самопонимание; - сознание профессионального долга.

Цели, методы и результаты деятельности политического психолога-консультанта.

Целью деятельности политического психолога-консультанта является поддержка и содействие лицам вовлеченным в политическую деятельность на основе научных данных и методов. Деятельность политического психолога должна способствовать предотвращению любых политических ошибок, приводящих к нанесению психологического ущерба обществу и людям, вовлеченным в политику.

Задачи политического психолога-консультанта:

Сбор информации и научный анализ данных по вопросам, составляющим заказ.

Диагностика, интервьюирование, проведение консультативных процедур с клиентами.

Составление аналитических записок, рекомендаций, прогнозов.

Методы деятельности политического психолога-консультанта:

Психолого-социологическое индивидуальное и массовое интервьюирование и тестирование людей, осуществляющих политическую деятельность или являющихся ее субъектами и объектами.

Включенное наблюдение, осуществляемое в процессе сотрудничества с людьми, участвующими в политической деятельности.

Психологическое изучение продуктов политической деятельности человека, регистрируемых в форме его выступлений в СМИ, экономических, военных, административных действий.

Моделирование типичных ситуаций политической деятельности в процессе подготовки участников политических событий к их планированию и осуществлению.

Проведение консультативных сессий с лицами вовлеченными в политическую деятельность.

Результаты деятельности политического психолога-консультанта:

Позитивный профессиональный рост и личностное развитие участников политического процесса.

Психологические рекомендации, разработанные в целях гуманизации методов достижения политических целей.

Этические принципы политического психолога-консультанта.

1. Принцип ненанесения ущерба

2. Принцип компетентности

3. Принцип беспристрастности

4. Принцип конфиденциальности

11. Психология политической культуры.

Шестопал Е. Б. Политическая психология. полезна, когда политическая система переживает кризис и традиционные институты перестают быть надежным инструментом анализа и прогноза. Тогда субъективные компоненты системы, в тч ПК, становятся источником для понимания происходящего. На стыке политики и культуры. 3 периода: 20—30 гг - поиск путей предотвращения социальных катаклизмов и стабильного и бесконфликтного развития (амер. Уч. Ч. Мерриам-сравнительные иссл-я ПК и социализации в различных странах «Формирование граждан»); 60-е гг.- социальная перестройка-процессы деколониализации и рост демократических настроений в странах третьего мира (почему модели политических реформ, модели модернизации, разработанные в одних странах, не удается эффективно применить в других?); конец 80-х гг. — начало 90-х — распад СССР и «бархатные революции» в Вост. и Центр. Европе (пробуксовка реформ, скопированных с развитых стран Запада, позволяет предположить, что одни и те же политические институты дают разные результаты в условиях иных культур с их уникальными наборами ценностей и установок). будучи вторичным образованием, оказывает влияние на объективный ход событий в политике, становясь либо их катализатором, либо тормозом. Функции. В периоды кризисов- стабилизатор, не дающий утратить опыт поколений. не остается полностью неизменной. утешает уязвленное самолюбие потерпевших поражение и мобилизует новые политические группы на победу. Средство-политические мифы. Многие не отражают реальность, воздействуют на поведение нации, ее правительства и граждан (потеряв колонии, Великобритания по-прежнему считает себя великой империей, диктующей другим странам правила международного поведения. Итог - при принятии решении о присоединении к единой Европе это стоило поста премьер-министра М. Тэтчер, которая до конца сопротивлялась этому присоединению). Основные элементы и типы. Вслед за Алмондом и Вербой, политологи используют схему элементов политической культуры: субъект —> установка —> действие —> объект. Субъект-индивид, группа, партия, регион и население страны в целом и т. д. Объекты: политическая система в целом, текущий политический процесс, режим, отдельные партии, политических лидеров, политические ценности, сам субъект (идентификация его с теми или иными политическими единицами). Среди проявлений ПК есть и такие, которые относятся к сфере политического сознания, и такие, которые лежат в сфере политического действия (поведения). Установки. В одних культурах человек может воспринимать себя как главную ценность. В других — наоборот, видеть себя винтиком, от которого — голосует он или нет — все равно ничего не зависит. Наборы политических действий. - реакция населения и отдельных политических сил на обострение кризиса. в российской жизни предвестником политической нестабильности служило исчезновение из продажи спичек, соли и др. предметов первой необходимости, которыми граждане запасались, наученные горьким опытом прошлого-1991 — 1992 гг. Типы. патриархальный. управляется вождями, отсутствие у граждан интереса к политической системе. подданнический. позитивная ориентация граждан. активистский. стремление граждан играть существенную роль и их компетентность - высокий интересе и собственно активность, позитивное отношение к политике. в «чистом» виде типы не встречаются. смешанные. Один из них: «гражданская культура» - смесь подданнических и активистских элементов, по мнению Алмонда и Вербы, характерен для английской и американской культур. субкультуры. Этнические. региональные 1) мегаполисов, 2) средних и малых городов и 3) сельских районов. субкультуры протеста или «враждебные» (термин Д. Белла). Молодежные.

АВТОРЕФЕРАТ Соловьевой МА «психологическая составляющая политической культуры молодежи»:

ПК–фундамент реальной политики, основа для прогнозирования, эффективной реализации политико-управленческих решений. Представление о феномене ПК появилось одновременно с возникновением науки о политике (н-р, теория «стабильной демократии» и «гражданской культуры» Аристотеля, Полибия, Цицерона). Термин введен в сер. ХХ столетия после появления концепции политической культуры. Coглaснo подходам западных исследователей (Файнер, Алмонд, Розенбаум, Карр, Бернстейн и др.) политическая культура формирует целостность и интегрированность политической сферы и определяет политическое поведение людей, придавая ему то или иное содержание и направление. В россии – Струве, Луначарский, Бухарин, Рыкачев и пр. – XIX-XX вв. – специфика политической культуры объясняется особенностями национального характера и их влиянием на стиль взаимоотношений между обществом и государством. Современные исследователи: Решетников, Крамник, Головин, Шестопал, Ольшанский и др, уделяют внимание психологическим аспектам политической культуры. + Ракитянский, Абульханова и пр. отмечают, что для российской политической культуры характерно отсутствие общепризнанных эффективных процедур разрешения социально-политических конфликтов, отсутствие общественного согласия о путях дальнейшего развития общества, а также отсутствие доверия между представителями субкультур, что в известной мере обусловлено высокой степенью ее фрагментированности. ПК включает: политическое сознание и политическое поведение (человек, интересующийся политикой, как конструкцией власти и осознающий ее влияние на общество = человек политический. Выбор чела на основе системы ценностей и целей. Взаимодействие с властью носит осознанный характер). Компоненты П.сознания: смысл жизни, ценности жизни, цель жизни и жизненная сила (Юрьев АИ). Компоненты П.поведения: политическая активность, работа, труд и деятельность (Юрьев АИ). Являясь носителем политического сознания и проявляя себя в политическом поведении, политический человек становится субъектом политической культуры. Из эмп.иссл: молодежь-высокий ур. осмысл. жизни, наличие долгосрочных жизн. целей (полилитико-культурная зрелость). Ценностная сфера - «ценностный диссонанс» (стремятся достичь традиционных общинно-соборных целей путем средств индивидуалистической направленности) и «социальной экстраверсией» (высокая степень соц. активности (достижение успеха, социальное признание), недостаточное участие ценностей духовного порядка (умения прощать, внутренняя гармония и мир прекрасного)).(полилитико-культурная незрелость). Молодежь ориентирована на политическую деятельность, чувствуют гражданскую ответственность за судьбу близких, осознаю необходимость профессионального исполнения политики. (полилитико-культурная зрелость)

12. Психология политических партий. Определения, классификации.

О пределения:

Ожегов

С.И.

Партия - политическая

организация

общественного класса, выражающая

и защищающая его интересы

и руководящая его борьбой.

Сталин И.В.

Партия есть высшая

руководящая сила

государства. Оников

Л.А. и др.(ред.)

Политическая партия - наиболее активная

и организованная часть какого либо

класса или его слоя, выражающая

их интересы.

William

N. Chambers:

Политические партии возникают из

определенной

совокупности условий, противостоят

определенным проблемам

или трудностям политической системы и

выполняют

связующие функции,

которые могут включать в себя функции

содействия политической интеграции.

Е.

Е. Schattschneider: Политическая

партия есть прежде всего организованная

попытка получить власть.

ЮРЬЕВ

А.И.:

отечественные и зарубежные определения

очень близки. Если власть - самый дорогой

и самый ценный продукт, вырабатываемый

обществом, то политические партии -

институты по организации исследований

власти, ее проектированию и

строительству. Политика активизируется,

а партии

формируются в те исторические периоды,

когда общество оказывается в экономическом,

правовом, экологическом и духовном

тупике.

предназначены для продуцирования

психологической части механизмов

управления

обществом.

Партии производят

специфический продукт деятельности,который

играет роль катализатора общественных

процессов. Продукт, создаваемый

политической партией, обеспечивает

чувство защищенности у каждого человека

от чужого влияния и позволяет каждому

влиять на других людей. Общественно-политические

движения становятся партиями, если цель

их деятельности – власть, которая

достигается коллективными усилиями.

История

партий (в России):

уходит корнями в 19 век. Олесич:

Партии до 1917 года–1) партия

кадетов–конституционные

демократы. (они были либеральной партией),

это была нереволюционная партия. Её

лидер – Павел Милюков (МГУ). Считалась

партией интеллигентов. 2) эсеры.

Они были революционной партией–

социалисты-революционеры. 3) РСДРП

–

Российская социал-демократическая

рабочая партия. (Её лидер – Ленин). Партия

была революционная. Тогда они ещё не

были большевиками. Потом распалась на

большевиков и меньшевиков. So, две

революционные

партии – эсеры и РСДРП (на марксистской

основе).

4) октябристы.

Её возглавлял Гучков (МГУ). Здесь был

более богатые люди, чем в партии кадетов.

Считали, что самодержавие можно просто

реставрировать. Политическое

поле:

1) Право-консервативная позиция, 2)

Лево-либеральная позиция, 3) Либертарианская

позиция, 4) Авторианская позиция, 5)

Модераторная или Центристская позиция.

Ни одна партия Россия так прямо себя не

называет - большинство из них имеют

«отвлеченные» названия. Мотивы

классификации.

С 2000 года в России идет упорядоченный

процесс национального партийного

строительства. строительству мешают

высказывания о том, что «политика –

грязное дело». Научные критерии для

классификации партий и политиков должны

быть объективными. Объективно можно

оценить только реальный поступок партии

или ее лидера, который регистрируется

в документах: политических программах,

публичных заявлениях, интервью, статьях.

Классификации:

David

Nolan

(США,

2000) жизнь регулируется несколькими

свободами: политической, экономической

и личной. двухмерное представление

политического спектра с двумя

осями: одна - для персональной свободы,

вторая - для свободы экономической.

«правый»

(консерватор)

имеет

высок.знач. по оси экономич. св.,

но низкие по оси персональной св. «левый»

(либерал)

высоко

по оси перс. свободы,

но низко по оси экономической. Гитлер

и Сталин,

ограничивающие

как все свободы

- авторитарный

тип. Кто верит

в персональную и в экономическую

свободы-либертарианский

тип. «центристы»

в центральной зоне. ЮРЬЕВ:

в основе теор. Модели Masters D.R. и Ганзена

В.А.. Каждой группе

политических партий

были поставлены в соответствие четыре

группы политической

аргументации

- внушение, убеждение, доказательство,

принуждение. Класс политической партии

обнаруживается на пересечении «отношения

партии к человеку»

(тип аргументации) и по «способу

влияния партии на человека» (вид

аргументации).

система из 16 классов-классификация

политических партий России, участвовавших

в выборах-95. (см.рис.).

пределения:

Ожегов

С.И.

Партия - политическая

организация

общественного класса, выражающая

и защищающая его интересы

и руководящая его борьбой.

Сталин И.В.

Партия есть высшая

руководящая сила

государства. Оников

Л.А. и др.(ред.)

Политическая партия - наиболее активная

и организованная часть какого либо

класса или его слоя, выражающая

их интересы.

William

N. Chambers:

Политические партии возникают из

определенной

совокупности условий, противостоят

определенным проблемам

или трудностям политической системы и

выполняют

связующие функции,

которые могут включать в себя функции

содействия политической интеграции.

Е.

Е. Schattschneider: Политическая

партия есть прежде всего организованная

попытка получить власть.

ЮРЬЕВ

А.И.:

отечественные и зарубежные определения

очень близки. Если власть - самый дорогой

и самый ценный продукт, вырабатываемый

обществом, то политические партии -

институты по организации исследований

власти, ее проектированию и

строительству. Политика активизируется,

а партии

формируются в те исторические периоды,

когда общество оказывается в экономическом,

правовом, экологическом и духовном

тупике.

предназначены для продуцирования

психологической части механизмов

управления

обществом.

Партии производят

специфический продукт деятельности,который

играет роль катализатора общественных

процессов. Продукт, создаваемый

политической партией, обеспечивает

чувство защищенности у каждого человека

от чужого влияния и позволяет каждому

влиять на других людей. Общественно-политические

движения становятся партиями, если цель

их деятельности – власть, которая

достигается коллективными усилиями.

История

партий (в России):

уходит корнями в 19 век. Олесич:

Партии до 1917 года–1) партия

кадетов–конституционные

демократы. (они были либеральной партией),

это была нереволюционная партия. Её

лидер – Павел Милюков (МГУ). Считалась

партией интеллигентов. 2) эсеры.

Они были революционной партией–

социалисты-революционеры. 3) РСДРП

–

Российская социал-демократическая

рабочая партия. (Её лидер – Ленин). Партия

была революционная. Тогда они ещё не

были большевиками. Потом распалась на

большевиков и меньшевиков. So, две

революционные

партии – эсеры и РСДРП (на марксистской

основе).

4) октябристы.

Её возглавлял Гучков (МГУ). Здесь был

более богатые люди, чем в партии кадетов.

Считали, что самодержавие можно просто

реставрировать. Политическое

поле:

1) Право-консервативная позиция, 2)

Лево-либеральная позиция, 3) Либертарианская

позиция, 4) Авторианская позиция, 5)

Модераторная или Центристская позиция.

Ни одна партия Россия так прямо себя не

называет - большинство из них имеют

«отвлеченные» названия. Мотивы

классификации.

С 2000 года в России идет упорядоченный

процесс национального партийного

строительства. строительству мешают

высказывания о том, что «политика –

грязное дело». Научные критерии для

классификации партий и политиков должны

быть объективными. Объективно можно

оценить только реальный поступок партии

или ее лидера, который регистрируется

в документах: политических программах,

публичных заявлениях, интервью, статьях.

Классификации:

David

Nolan

(США,

2000) жизнь регулируется несколькими

свободами: политической, экономической

и личной. двухмерное представление

политического спектра с двумя

осями: одна - для персональной свободы,

вторая - для свободы экономической.

«правый»

(консерватор)

имеет

высок.знач. по оси экономич. св.,

но низкие по оси персональной св. «левый»

(либерал)

высоко

по оси перс. свободы,

но низко по оси экономической. Гитлер

и Сталин,

ограничивающие

как все свободы

- авторитарный

тип. Кто верит

в персональную и в экономическую

свободы-либертарианский

тип. «центристы»

в центральной зоне. ЮРЬЕВ:

в основе теор. Модели Masters D.R. и Ганзена

В.А.. Каждой группе

политических партий

были поставлены в соответствие четыре

группы политической

аргументации

- внушение, убеждение, доказательство,

принуждение. Класс политической партии

обнаруживается на пересечении «отношения

партии к человеку»

(тип аргументации) и по «способу

влияния партии на человека» (вид

аргументации).

система из 16 классов-классификация

политических партий России, участвовавших

в выборах-95. (см.рис.).

Правые и Левые. "правые" настаивают на сохранении национальных, политических и государственных традиций, свойственных конкретному народу, конкретному обществу. преемственность прошлому, считают необходимым любой ценой сохранить самобытность и идентичность той исторической общины, от лица которой они выступают - будь то государство, нация, этнос или политическая система. "левые" стремятся старое уничтожить, сломать; отказ от самобытности, на смешении и переделке всех национальных, социальных, религиозных и идеологических устоев и т.д. ориентированы на снятие, размывание или даже разрушение тех естественных исторических границ, которые составляют неповторимость каждого народа и каждого государства. У истоков "левых" политических учений лежит желание "универсализма", уравнять все политико-социальные проявления наций, привести их к общему знаменателю. Правые: К ним относят консерватизм, монархизм, национализм, фашизм. (Википедия). Левые: К ним относят социализм, социал-демократию, коммунизм, социальный либерализм и анархизм.

Современные партии (приводим примеры Россия – знаем; США – демократы, республиканцы (Ослы и Слоны - соответсвенно); Великобритания – лейбористы – правящая, консерваторы и либерал-демократы.

13. Экономическая психология: социально-политический аспект.

ДЕЙНЕКО О.С.: ЭП – это психология субъекта хозяйственных отношений. Х.О, опирающиеся на производительные силы и производственные отношения общества и охватывающие сферу труда и управления, предпринимательств, товарно-денежного обмена, распределения и потребления, представляют собой субъективированную форму этих отношений и прав собственности. Т.е. Изучает поведение и выбор людей и групп как хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов (денег, времени, усилий,…) под влиянием экономических и психологических факторов. изучение экономического сознания людей (системная составляющая сознания, высший уровень психического отражения экономических отношений общественно развитым человеком). (игнорируя личные пристрастия в окружении главы государства, мы не поймем экономических решений по поддержанию монополии каких-либо отраслей и обратного влияния на политическую власть). Объектом изучения психологии экономического поведения является прежде всего индивид. Психологические процессы и воспринимаемые ограничения оказывают непосредственное влияние на принятие решения. становление отечественной экономической психологии- конец 70-80-х гг. это заслуга ведущих экономистов и социологов: ЛИ Абалкина, ПГ Бунича, АГ Аганбегяна, ТИ заславской, ВВ Куликова, ГХ Попова. Структура- три типа экономической реальности: микроуровень - рынок (психология потребителя и ведения домашнего хозяйства); мезо - бизнес (поведение и психол. Особенности предпринимателя, заключение сделок, ведение переговоров, конкуренция и тд); Макроуровень - отношения «общество-гражданин» (налоги, прибыль, инфляция, безработица, воздействие на население мероприятий экономической политики). Теория рационального экономического человека рассматривалась в работах А. Смита, А. Маршалла, Дж. Кейнса. Цель деятельности рационального экономического человека в получении дохода, выгоды. Кейнс ДЖ. (кейнсианство) – основной психологический закон (основатель макроэкономики) – закон об инерции – если человек получил больше, он продолжает тратить также. (Накопления получатся, если получит меньше, залезет в долги). Канеманн – потери переживаются сильнее, чем достижения. Эффект Фреймана – со своим расставаться сложнее. Внимание психическим процессам: восприятие и переработка информации; формирование и изменение установок, оценочных суждений относительно различных объектов, людей; ожидания как оценки и неопределенное знание о будущих событиях и возможном их развитии; когнитивные представления; влияние эмоций на восприятие и оценку информации, и на поведение в целом; процессы научения; процессы атрибуции(приписывания) причин тех или иных событий. Выделяются чисто экономические эмоции (по Дадонову) акизитивные – приобретение, накопление, потребление. праксические – процесс труда; глорические – признание, почет; пугнические – азарт, риск; альтруистические или эгоистические. Экономические мотивы. Трудовой деятельности, потребления и накопления, инвестирования. Психологи считают, что деньги являются объектом психологической оценки и уделяют большое внимание психологии денег. это мерило удачливости и благополучия, оценка успешности деятельности человека, это и социально одобряемый атрибут и моральное зло, это способ обеспечения комфорта, и коммерческая ценность. 1.Восприятие денег субъективно и влияет на их использование (крупные и мелкие купюры, старые и новые). 2.Психологическая окраска денег связана с источником их происхождения (заработанные и халявные). 3.Отношение к деньгам зависит от целей их использования (благотворительность). 4.От разных денежных форм (чеки, пластиковые карты, наличные). 5. Использование денег регламентируется социальными нормами и ценностями (подарок в виде денег всегда больше). Отношение к деньгам на уровне государства-степень ценности денег для жителей страны связана с показателями ее экономического роста, а в странах с наименьшим доходом купюры большего размера!!!

Психоаналитическая теория денег Фрейда рассматривала влечение к деньгам как следствие подсознательных процессов накопления, кот начинаются еще в раннем детстве, когда ребенок задерживает дефекацию. Это дает власть над родителями и потом перерождается в экономическое поведение. Бихевиористы касаются того, когда деньги становятся условным подкреплением. деньги – это лишь обобщенное условное подкрепление, связанное с множеством товаров и услуг, кот м.б. и безусловным поведением. Когнитивисты стремились выявить мыслительные механизмы денежного поведения. Ю.Фоа построил модель, где деньги – один из ресурсов межличностного обмена. Обмениваются больше ресурсы, кот расположены ближе. Чем дальше друг от друга, тем более конфликтные отношения. Любовь – самый дорогой ресурс. Эмпирич.исс. Изучая истории болезни, клинические психологи выделили 4 главных символических фактора, связанных с деньгами: безопасность – страх быть оскорбленным или отвергнутым перерастает в панический страх быть ограбленным. сила – деньги это сила, кот у них не было в детстве. любовь – нарушены процессы социального обмена, покупка дружбы и любви. свобода – деньги как источник свободы и власти над другими. При рассмотрении неврозов, связанные с кредитами, налогами, накоплениями и разработано 5 денежных типов:«Скряга» педантичное накопление денег ради безопасности. «Транжира» бесконтрольно тратит деньги в период депрессии, это как терапия. «Денежный мешок» магнат, время потраченное не для зарабатывания денег – время потраченное зря. Чем больше денег, тем больше возможностей, больше счастья. «Игрок» ощущение победы, триумфа или поражения, риск – это стимуляторы. «Торгаш» удовольствие от скидок, торга. У нормальных людей, все далеко не в норме, м.б. акцентуации, утрированное поведение. К факторам влияющим на денежные аттитюды и денежное поведение относят пол, возраст, социальное окружение, экономическое положение, личностные особенности и тд. Пол – мальчики придают деньгам большую ценность, более компетентны и склонны к риску, больше способность накапливать, определяют для себя роль добытчика. Женщины испытывают большую фрустрацию недостатка денег. Возраст – чем старше, более осторожны, накапливают, планируют.

Личностные особенности – экстраверты более открыты и беззаботны.

Экономическое положение – богатых воспринимают более здоровых и счастливых.

14. Психология масс в политике.

Массы—неорганизованные и неструктурированные субъекты политики. Роль становится заметной в периоды крупных, мировых войн, соц. революций, полит. переворотов, социальных реформ. До XVIII века - общество представляет из себя скопление автономных индивидов, каждый из которых действует самостоятельно, руководствуясь лишь собственным разумом и чувствами. На рубеже XVIII—XIX веков промышленная революция и начавшаяся урбанизация привели к появлению массовых профессий и, соответственно, к массовому распространению ограниченного числа образов жизни. Снижение доли ремесленничества и нарастающее укрупнение производства неизбежно вели к де-индивндуализации человека, к типизации его психики, сознания и поведения. большие социально-профессиональные группы только формировались. труды Г. Тарда, Г. Лебона, Ш. Сигеле и В. МакДугала, появившиеся на рубеже XIX-XX веков и посвященные отдельным конкретным проявлениям психологии масс (прежде всего, психологии толпы), носили общесоциологический и, скорее, научно-публицистический характер. Несколько классификаций. большие и малые; устойчивые (постоянно функционирующие) и неустойчивые (импульсные); сгруппированные и несгруппированные, упорядоченные или неупорядоченные в пространстве; контактные и неконтактные (дисперсные); спонтанные, стихийно возникающие, и специально организуемые; социально однородные и неоднородные. В.И. Ленин выделял прогрессивные, или революционные массы, нейтральные, неопределившиеся массы. массы активные, действующие, борющиеся и пассивные, бездеятельные, “сонные”. сплоченные массы, дисциплинированные, самостоятельные и распыленные, неорганизованные, анархичные. в-четвертых, массы решительные и нерешительные; экстремистские и робкие; и т. д. и т. Массовое политическое сознание эмоционально, заразительно, мозаично, подвижно и изменчиво. конкретно. неоднородно, аморфно, противоречиво, лабильно, и размыто. Особой темой исследований Тарда было сравнительное изучение толпы и публики. Полемизируя с Г.Лебоном, Тард выступал против описания современной ему действительности как «века толпы». С его точки зрения, XIX век — это, скорее, век публики. подчеркивал необходимость тесного физического контакта между людьми в случае, когда речь идет о толпе, и достаточность умственных связей для возникновения публики. Огромную роль в становлении «общества публики» играют СМИ, которые формируют в людях общность мнений вне зависимости от их месторасположения. + большее распространение получили взгляды Г. Лебона. четыре типа “вожаков”: убежденные проповедники, апостолы неких верований (независимо, религиозных, социальных или сугубо политических). фанатики одной идеи. приходят на смену предыдущим “вожакам” и овладевают массой после того, как фанатики ее сформировали и основательно “разогрели” —тиран или диктатор. По ЗИМИЧЕВУ («психология политической борьбы»):В толпе стирание индивидуальных различий между людьми, снимаются барьеры, сдерживающие их в обычной жизни; существуют предпосылки к появлению униформы, поэтому, если ее не введут, то она появится сама собой; повышается роль примера окружающих как фактор мотивации. Если все вокруг будут делать что-то одно, то человек будет делать то же самое, повышенная подверженность эмоциональным волнениям ( в толпе легко рождаются самые разные чувства: смех, ажиотаж, страх, гнев, восторг. Одно может переходить в другое, их сила, умноженная мощью толпы, делается разрушительной); способность активизироваться и пойти за лидером; возможность ориентации на выполнение самой невероятной задачи (толпу можно поднять, н-р, на строительство Вавилонской башни. более действенным оказываются призывы разрушить что-то); невосприимчивость к аргументам, основанным на логике и здравом смысле (если толпу можно легко сорвать с места призывом «побежали купаться!», то остановить ее убеждением что там вода всего 10 градусов, вы замерзните, и дно в камнях, вы разобьете голову» - практически невозможно. Они запросто готовы разбить головы, и хорошо, если только себе. Правда, их можно повернуть призывом «побежали в ту сторону!» или «если вы бежите туда, каждому дадут по калачу и прянику», но далеко не всегда,, и это в любом случае сложно). Поэтому надо проявлять крайнюю осторожность при обращении с большими массами людей. При проведении избирательной компании: использование слухов. – универсальный метод распространения информации по каналу межличностного общения. В процессе передачи слухи: гиперболизируются или сужают информацию (бритва Оккама). Способствуют слухам: недостаток инф и интерес, доверие к источнику.Проводятся массовые мероприятия, так как убедить всех разом легче, чем каждого по отдельности. В массе легче воспринимаются идеи, апеллирующие к высшим потребностям (перевернутая пирамида Маслоу). Используется эффект конформности (эксперимент Милграма с научением через электроток по указанию авторитета). ИЗ Лекции ЩЕРБАКОВОЙ: Масса не толпа. Масса – общие стереотипы поведения (аморфность, открытость границ, анонимность).Толпа – конкретная социальная группа, вступает во взаимодействие (неверб), инстинкт регулирует поведение – люди связаны единым центром внимания и эмоциональным состоянием. XIX в - в Европе 2 школы: немецкая – психология народов (Лазарус, Вундт, Талль) и франко-итальянская – психология масс (способы управления огромной толпой – Лебон (описал закон духовного единства толпы. Исчезновение индивидуальности, коллективное бессознательное, единство чувств и мыслей – взаимное заражение), Тард, Сегиле). Параллельно возникла отечественная школа. Михайловский («сила подражания»), Бехтерев («коллективная рефлексология»), Чижевский (генно-психологическое влияние солнечной активности на массовидные явления»), Блонский (массовое восприятие газетных сообщений), Шериф (циркуляция слухов). свойства толпы: импульсивность, податливость, преувеличенность и единосторонность чувств, нетерпимость и авторитетность, консерватизм. Воображение восприимчиво к восприятию. Кандидат на выборах должен быть: обворожительным, давать завышенные обещания, объединить все пожелания в одну форму. Модели: Бихевиористическая (отождествляется с процессом приобретения нового поведенческого навыка), балансная (фестингер) (3 вида отношений – соположение (представление в сознании разных знаний), консонантные (отношения взаимного дополнения), диссонантные (дисбалансные). массовидное явление развивается на основе своего, доминирующего психологического параметра: - определяется влиянием эмоций, - строится на основе психолого-политической направленности ее членов и т.д. Всего в человеческом обществе с точки зрения излагаемой концепции человек может одновременно существовать в 16 объединениях людей. Команда, Правительство, Армия, Коллектив - исполнители, политический труд. Парламент, Совет, Нация, Собрание - творцы политики, политическая деятельность. Толпа, Семья, Население, Митинг - повинующиеся или сопротивляющиеся политике, объединившиеся на основе общего образа жизни. Люди, оказавшиеся членами этих явлений, могут обнаруживать только большую или меньшую политическую активность. Партия, Аудитория, Малая группа, Публика - распространяющие политику, связанные единым мировоззрением. выполняют основной объем политической работы.

15. Основные направления работы политического психолога в избирательных компаниях.

Три основных направления работы в избирательных кампаниях:

1. Организационно-креативный блок

Комплексное обеспечение избирательных кампаний

Организация полевой структуры избирательного штаба

Организация работы креативной службы (разработка стратегия, подготовка агитационных материалов, подготовка материалов в печать, подготовка видео-, аудио-материалов, работа с материалами конкурентов и т.д.)

Разработка и реализация отдельных PR-проектов (общественные движения, объединения кандидатов и т.д.)

Организация работы пресс-служб, организация и проведение общественных мероприятий: пресс-конференций, съездов, конференций, круглых столов и т.д., в том числе и с участием VIP-персон.

2. Электоральные исследования

Опросы (базовый, анализ конкурентов)

Фокус-группы (в том числе и с элементами формирования общественного мнения)

Экспертные интервью

Глубинные интервью

Подготовка аналитических материалов, в том числе электоральная карта округа, анализ ситуации, исходя из предыдущих электоральных тенденций и т.д.

Мониторинг СМИ (в режиме реального времени, пост-фактум; источники – печатные издания, телепередачи, публикации в интернете),

Сбор информации по конкурентам

Формирующие опросы и т.д.

3. Подготовка и обучение кандидатов

Разработка программ и обучение кандидатов в муниципальные органы власти. Цель – повышение лояльности кандидатов, построение функциональной и управляемой команды кандидатов, психологическая оценка кандидатов

Организация и проведение «партийных школ» - подготовка партийных политических лидеров. Подготовка ораторов, активистов, партийных функционеров

Индивидуальная подготовка политических лидеров, подготовка к переходу на более высокий уровень работы

Дистантная психодиагностика, психолог сопровождения, формирование тренинговых программ;

Политпсихолог может возглавлять штаб, заниматься подготовкой, проведением, анализом, мониторингом, сбором сведений, написанием аналитических записок, выбором стратегии и пр. можем работать как теоретик и как консультант, как эксперт (мониторинг общественного мнения, на его основании – вычленяем идею избирательной кампании, планирование, набираем персонал, обучаем их работать с избирателями, полевые методы потом – агитаторы с избирателями, СМИ, ТВ, радио, готовим встречу кандидата и избирателей.) подготовка к дню выборов, обучение наблюдателей, подсчет голосов. Мониторинг СМИ, исследование репортажей, мониторинг местности (паспорт округа: история, демография, вероисповедание, национальность, культурная сфера, миграционные процессы, половозрастные особенности - социально-демографическими; статистическими; социологическими данными необходимо располагать), исследование общественного мнения (фокус-группы, опросы (полевой=поквартирный (результативность 85%), на улице (результативность 60%), по телефону (нименьш))), формирующие исследования. Одним из методов манипулирования электоратом выступает метод контент-Анализа, широко применяемый в избирательных технологиях Запада. Суть его состоит в том, что осуществляют 10 операционных шагов: 1. Изучение эпизодов (биографии, книги, написанные претендентом). 2. Изучается центральная пресса (ведущие газеты и журналы). 3. Изучается и анализируется оппозиционная пресса. 4. Изучается и анализируется "желтая" пресса. 5. Изучается и анализируется окружение кандидата в депутаты по месту работы. 6. Изучается и анализируется семья и семейное окружение кандидата в депутаты. 7. Добывается информация в редакциях газет, журналов, ведущих телевизионных и радиокомпаний, тремя способами: а. Путем личных контактов, б. Путем разведки, т.е. засылки работника в объект изучения, в. путем несанкционированного проникновения (Уотгергейт). 8. Проводятся социологические опросы, с помощью которых определяется процент голосования избирателей за кандидата и его оппонента. 9. Проводится анализ всей полученной информации, и заказываются статьи в ведущих СМИ, а так же выступления на телевидении. 10. Выброс информации за 3-е суток до выборов, с таким расчетом, что оппонент не успеет среагировать и ответить, т.к. по избирательному закону РФ запрещена всяческая агитация за сутки до выборов. ("Снежная лавина").

Создание имиджа. Д. Уитацер - специалист в области рекламы, указывал. Что кандидат должен быть привлекательным, динамичным, выглядеть победителем, вызывать симпатии, быть душевным, излучать уверенность в себе. Другие американские исследователи выделяют следующие качества, которые создают благоприятный имидж кандидату: безопасность (добрый, дружественный, приятный), квалификация (опыт, информированность, авторитетность, понятливость) и динамизм (энергия, активность, быстродействие). Первый блок - можно назвать «полей жизнедеятельности»-семейное положение, круг знакомых, отношения к религии, национальность, социальное положение, хобби, достижения. Второй блок- «Блок психологических качеств»: интеллект, информированность, кругозор, опыт, воля, общительность, реакцию на ситуацию, самооценка. Третий блок - «Языки». состоит из вербальных и невербальных характеристик, создающих внешний облик личности, его маску, представительское лицо. К ним относятся следующие качества; речь, одежда, походка, мимика, жесты, прическа, очки.

16. Психология политической коммуникации: модели, особенности.

Из Анисимовой. Родонач.-Аристотель–воздействовал на массы. У древних философов практическая ориентация: массы, подвластные разуму и подвластные чувству (рациональные и эмоциональные способы воздействия). Первая коммуникативная модель – это модель Аристотеля. Это зарождение ПК. Демосфен – от природы была плохая дикция, обращаясь к людям публично, он набирал в рот камешки и на берегу моря начинал вещать. стал прекрасным оратором. Это навыки практической риторики и способ воздействия на аудиторию. Платон – вопросы взаимодействия с людьми во время диалога. Древний Рим: Плутарх, Цицерон (практические основы риторики). Влияние и воздействие – с этого начинается интерес элиты. Развивали тему: Зимбардо «Социальное влияние» (насколько велико соц. влияние на человека), Панфилова «Деловая коммуникация в профессиональной деятельности» (про коммуникацию в целом). Даяна Халперн «Психология критического мышления» (Чем мы думаем – сердцем или головой. Почему чел., имея критическое мышление, не задумываемся. Знание не освобождает от влияния). Леонтьев А.Н. «Эмоциональное воздействие текстов». Анисимова Т.В. «Психология ПК». Щербакова, Самуйлова «Методы коммуникации». Виды и модели. Коммуникация от лат. communication – делаю общим, связываю, общаюсь. Изучается медициной, социологией, политологией и пр. Термин ввел основатель кибернетики Норберт Винер (начал читать серьезные книги в 4 года, и в 7 лет написал первый трактат, был бакалавром искусств и 3 защитил докторские по математике). Важный аспект – разделение коммуникации и общения. У Леонтьева А.Н. они отождествляются. Коммуникация –информационный аспект общения (Г.М.Андреева). Она выделяет в общении интеракцию, коммуникацию и перцепцию. Коммуникация – это обмен информацией, процесс передачи интеллектуального и эмоционального содержания. внимание на речевой компонент. Передача содержания, речевая форма, иерархическое общение. Модели. Аристотеля. три компонента: Оратор – речь – аудитория. Модель Дж. Ласуэлла. Кто говорит – что говорит – по какому каналу - кому говорит – с каким эффектом. Клод Шеннон (кибернетика; занимался теорией криптографии (шифровка)), Норберт Винер. ввели термин коммуникация и обратная связь. Модель Шеннона – Вивера. Отправитель – канал (вводится понятие шумов) – получатель. Шумы: 1) технические помехи (насколько точно отправляется информация) 2) насколько точно передано значение (семантика) 3) насколько эффективно затрагивается поведение. Это переходная модель к изменению содержания. Появляется треугольник реальность – знак – интерпретация. Модель Хольсти. Коммуникатор (кодирование информации) – канал – получатель (декодирование). Виды коммуникации. По содержанию. Деловая и межличностная. Передача содержания. Вербальная, визуальная, перфомансная (расположение информации в пространстве). Объединяет вербальную и визуальную коммуникацию и локализует её в пространстве. Например, постановка мебели в пространстве, она определяет условия коммуникации. В полит.психологии перфомансы –инаугурация. Визуальная – через зрительный канал-оч. устойчивая информация. Вербальная информация: 1) формальные, несодержательные характеристики 2) передача содержания. Голос: корреляция пола, возраста, конституции (связь – через эндокринную систему). Высота, мелодичность, темп, ритм, тембр, артикуляция. Голос оценивается эмоционально. Модель Ю.Воронцова. Автор рассматривает помехи, снижающие эффективность коммуникации и дифференцирует их. Модель: -источник информации; -коммуникатора; -сообщение; -коммуниканта; -коммуникационный канал; -источник механических помех; -источник семантических помех; -классовые и социальные фильтры; -личностно-индивидуальные фильтры; -семантические поля; -поля коммуникативной обстановки; -потерю информации; -обратную связь “коммуникант-коммуникатор”; -обратную связь “коммуникант-источник информации”. История. Московичи (разделяет идеи Тарда). Описание коммуникации в связи с изменением человека и социальных групп. Соотносит тип вождя и коммуникации, и тип общества. «Коммуникация – не инструмент в руках людей» (с) Московичи (внедряясь в личную жизнь людей (проникая в дома, работу), управляют их личным мнением и обезличивают их. Эти средства превращают человеческие умы в массовый разум). каждому типу связи соответствует некоторый тип социального общества. коммуникации из уст в уста – толпа; начиная от газеты – публика. организация превращает натуральные толпы в толпы искусственные, коммуникация делает из них публику. Организация поднимает интеллектуальный уровень людей, находящихся в массе. Коммуникация понижает его, погружая их в толпы на дому. этапы. Разговор – простейшее соц. отношение, из которого проистекает большинство мнений. черты: внушение, удовольствие, равенство собеседников. газета, которая началась как отражение и продолжение разговора и переписки, становится инициатором и источником мнений. СМИ переводят общество от собранного состояния к распыленному, при этом сила их эмоционального воздействия не ослабевает. третий этап - сосредоточение СМИ в руках нескольких владельцев=>меньшее число людей влияет на большее. Маклюэн. Коммуникация с т. зр. того, что происходит с человеком. А) первобытный человек. Живет в тотально акустическом мире. «Барабанный менеджмент». Б) письменность. Меняется ведущий анализатор со слухового на зрительный. Происходит изменение социального мира. Печатные станки и пр. Мы начинаем мыслить все более логично. Человек становится обогащен возможностью пребывания с самим собой (индивидуализация). В) возникновение телевидения. погружение в тотально-акустический мир. Отменяется чтение для развития цивилизации. Г) начинается интернет. Обобщая историю. 17 век–общество кофейни (этап разговора по Московичи). 1445 – Гутенберг создает печатный станок. 1605 – первая газета в Страсбурге. 1650 – первая ежедневная газета. 1895 – кинематограф, братья Люмьер (первые два фильма – про волну и про поезд, связано с эмоциональным воздействием). Радиовещание – 1923. 1938 – первая ТВ-трансляция в Ленинграде. Шварценберг: процесс передачи полит. информации, благодаря которой она циркулирует от одной части политической системы к др. и между полит. и соц. системами. Особенности от деловой коммуникации: Обязательность контактов. Независимо от симпатий. Предметно-целевое содержание. Связано с целями политической деятельности. Соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия (правила поведения, этикет и пр.+ ритуальность). Формальные ограничения – конвенциональные (приняты в той или иной стране и регионе – но они нигде не зафиксированы) и эмоциональные (всегда спокоен и уравновешен, или иногда более эмоционален). Взаимозависимость всех участников для достижения цели. Специфические особенности ПК: публична. Политическая речь –персуативная речь, подразумевает влияние. убеждающая (в собственной позиции и пр.). должна быть проста. Если появится сложное слово –начинаем путать что-то с чем-то. Это основа политического капитала. Классификация жанров ПК. По официальности. От полной неоф-ти до полной оф-ти. От самиздатовских листовок до междунар. переговоров. По субъектно-адресным отношениям. Призыв, указ, публичная речь. По вариантам политических социолектов. Инаугурационная речь, прощальное обращение президента, закрытое заседание, партийная программа и пр. По событийной локализации. Выборы, съезд, церемония, политический скандал. По степени центральности или маргинальности того или иного жанра в поле политического дискурса. Лозунг, парламентские дебаты. По характеру ведущей интенции (главная цель, намерение политика). Способы презентации ПК: СМИ. организации. неформальные контакты. Анализ эффективности (по Богомоловой) –Характер господствующих СМИ. теоретические ориентации и модели массовой коммуник. Представление о силе воздействия СМИ и активности аудитории. Конкретные показатели эфф-ти СМИ. ОСОБЕННОСТИ: 1. политвыступление-достояние публики. Должна быть большая структурированность, чем в разговорной речи; использование формального языка; разнообразных способов преподнесения. 2. влияние на аудиторию: пассивная (согласие с мнением ритора) и активная в форме побуждения к действию. 3. не всегда явная презентация целей ритора. влияние выступления и текста тем больше, чем больше реальные цели скрыты от аудитории.4. выступления воспринимаются однократно, бегло, целостно. Эффективны методы анализа и оценки, допускающие возможность актуализации текста в памяти слушателя.5. выступление и текст-основа полит. капитала политика=>должен стремиться, чтобы каждое общение с аудиторией приносило полит. очки. важна обратная связь. Роль эл.СМИ: Основной источник инф., чувство сопричастности делу, миф о “независимости” не выдерживает критики. контроль и влияние на формирование картины мира аудит. От красноречия и убедительности журналистов завис. наше мнение. лидер молодежных предпочтений- НТВ (аналитичность). ОРТ – четкость,доступность,сдержанность. на отношение к инф. влияет эмоц. окраска. тех. оформление, оперативность. хорошие новости – краткие новости. недостатки - необъективность, как зависимость от каких-либо структур (“проправительственная ориентация”).

17. Психология убеждающей речи в политике

Существует два вида убеждающего воздействия: убеждение и внушение. Убеждение обращено к рациональной стороне психики, а внушение к эмоциональной. строится на принципах логики; внушение (обращено к эмоциональной стороне.

Не бывает убеждающих сообщений, построенных только на одном из этих видов. начинается с изменения когнитивной составляющей установочной системы. Убеждение – процесс представления аргументов, фактов, доказательств и выводов, призванных показать позитивные последствия рекомендуемого направления действий. пути убеждения: -центральный (основывается на солидных аргументах, значимых фактах и цифрах). -периферийный (не вовлекает в серьезный мыслительный процесс, а снабжает подсказками, стимулирующими принятие аргумента без глубокого осмысления).

Подходы к исследованию убеждения:

1) Исследование влияния отдельных компонентов коммуникационного процесса на эффективность речевого воздействия. 2) Изучение основных закономерностей формирования и изменения социальных установок реципиента под воздействием информации убеждающего характера. концепции убеждающей речи:

1. Бихевиоризм. Приобретение новой социальной установки= приобр. нового поведенческого навыка. =“экстраполяционные модели”. Убеждающее сообщение состоит из 3х элементов: -рекомендуемое коммуникатором мнение. -аргументация в пользу этого мнения. -некоторый нейтральный материал, который не повторяет, не обосновывает, но и не опровергает рекомендуемого мнения. Предъявление этих элементов в порядке 1-3-2 аналогично классической схеме «стимул-реакция-временной интервал-подкрепление».Недостатки теории: невозможно все процессы или схемы убеждения свести к условному рефлексу. Получены противоречивые данные, когда интенсивность подкрепления снижает эффективность воздействия. Нет описания аналитической работы сознания.

2. Балансные модели. 20-е-30-е годы, США, альтернатива бихевиоризму (Фестингер, Розенберг, Осгуд). Феноменологический подход. Убеждение рассматривается как восстановление психологического гомеостатического равновесия. Эти теории устанавливают отношения между сознанием, аффективной составляющей и поведением. Убеждение рассматривается как активность самого человека, самоубеждение. Недостаток теорий: описывают лишь часть коммуникативных ситуаций и не обладают универсальностью. 3. Перцептивные модели убеждения.Конечный исход убеждающего речевого воздействия определяется на первой стадии переработки информации, на стадии восприятия. Под восприятием здесь понимается первичный когнитивный процесс декодирования информации (категоризация, аффективная оценка).Когда человека пытаются убедить в том, с чем он не согласен, он лишь убеждается в своем мнении.

Факторы убеждения. 1. Влияние коммуникатора. –кредитность. –привлекательность. 2. Содержание сообщения.-рациональное (более эффективно для образованных людей). –эмоциональное.3. Каналы коммуникации (аудио, видео, печатный и т. д.). 4. Аудитория. -демографические характеристики. -личностные (в первую очередь направленность и мотивация). Этапы процесса убеждения (Зимбардо, Ляйпе). 1Предъявление сообщения адресату.2 Обращение внимания на сообщение. Произвольное привлечение внимания – информация подается в том виде, в котором люди с ней согласны с учетом цензуры; непроизвольное привлечение внимания – яркость, громкость, новизна. 1. Понимание информации. 2. Принятие информации, вывода, диктуемого сообщением. 3. Закрепление новой установки. 4. Перевод установки в поведение. Аргументация – ядро убеждающей речи. Аргументация – приведение доводов с целью изменения позиции или мнения другой стороны. При выступлении: А) цель. Зачем я выступаю? 1 цель – содержательная и информационная. Донести и пересказать аудитории. 2 цель – презентация себя (получить зачёт, засветиться и пр.). Б) о чём я буду говорить. Тема разговора в зависимости от аудитории. В) сколько я буду говорить. Если формальная встреча, то вариантов немного. Но в других случаях время выступления очень значимо. Г) кому я буду говорить. Нужно понимать, кто находится в аудитории. Д) где я буду говорить. Важны характеристики помещения, в котором мы находимся. Е) как я буду говорить. Вот именно здесь я начинаю готовить свой текст. Информативно или нет. Приводить примеры или нет. Эмоции или их отсутствие. Ж) что именно мы будем говорить. Пишем текст.

18. Психологические основы политического PR.

Специалистами PR являются журналисты, социологи, политологи, а также лингвисты, историки, экономисты, психологи. Понятие PR: PR деятельность влияет на культуру общения и определяет эффективность деятельности социальных систем. Соц.системы различаются по отраслям: экономическая, политическая, образовательная и т.д. PR – форма пропаганды, призванная создать общественное мнение о товаре, изготовителе, продавце и стране, в которой они находятся. Установление связей с общественностью. Специальная система управления социальной информацией, включающая весь процесс изготовления и продвижения информации, целью которой является создание благоприятного отношения к фирме-рекламодателю тех кругов общественности, в которых она заинтересована. Иногда в эту систему включается и прямая реклама. Одна из форм коммерческой политики, направленная на завоевание благоприятного мнения отдельных социальных, профессиональных групп или конкретных личностей. Обязательна обратная связь, чтобы по ходу осуществления вносить нужные коррективы. История развития PR: 1 точка зрения (Почепцов): PR начался задолго до развития современной цивилизации, от Древней Греции. Эта точка зрения не выявляет содержания PR. 2 точка зрения: PR начался в момент бурного промышленного роста в США (1850-60-е гг.). тогда зародилась содержательная сторона PR деятельности. «Телефонная корпорация» (США) – первый PR отдел. Затем такие отделы появились в ж/д компаниях. Акцент на том, что это помогает развиваться человеку. Специфика PR в России: отношение (ментальность). Специфика развития сознания определяется культурой. Сознание определяет бытие. 1. деньги. Отсутствие единого коммуникационного бюджета. 2. стратегия. Отсутствие целостной коммуникационной стратегии. Реклама и PR. Общее: 1. Распространение информации. 2. Создание некоего информационного поля (имиджа, в конкретной ситуации). Отличия: 1. Пути распространения информации: реклама – от ситуации к слову (на конкретике), PR – от слова к ситуации, есть информационный посыл, который способствует развитию ситуации. 2. По времени действия реклама ограничена, а PR более длителен. 3. PR – это постоянное творчество. 4. PR информация размещается только на бесплатных страницах, реклама - только на платных. Основные задачи PR: Искусство построения доверия. Постоянное взаимодействие с окружающими. Вовлечение окружения в процесс PR деятельности (сотрудничество; идеи на уровне окружения должны учитываться, а некоторые развиваться). На современном этапе развития PR наиболее существенной является организация коммуникативного пространства современного общества. В последние десятилетия существенную роль играет webPR, ePR (e-mail), onlinePR. Общественные коммуникации связаны с формированием общественного мнения, но, к сожалению, в современном мире существуют барьеры для развития коммуникативного пространства. Один из основных барьеров – это рынок, а значит конкуренция, следовательно, попытки сформировать общественное мнение являются локальными. Второй барьер – различие образа жизни, мировоззрения, картины миры, которые присущи людям, проживающим в разных регионах земного шара. Коммуникативное пространство современного мира претерпело значительные изменения-исчезают границы между некоторыми государствами или они усугубляются, неравномерность культурного развития, увеличение количества напряженных зон во всем мире – это новая коммуникативная реальность. Изменения коммуникативного пространства идут по горизонтали и по вертикали (в разных возр.группах). Модели PR: Простые PR – связи односторонние, результаты не анализируются. Пример: идеология, создание паблисити. Используют 15% организаций, которые продвигают на рынок новый товар. (блоги). Информация для публики – однонаправленный канал, результаты не анализируются, уделяется внимание читабельности информации и учитывается аудитория. Информация должна быть максимально правдивой и конкретной. Используют правительственные организации, некоммерческие орг., иногда в бизнесе (примерно 50%). (группа вконтакте). Ассиметричная – элементы обратной связи, нет баланса между восходящими и нисходящими потоками, цель – изменить отношение публики, проводят исследование результатов с точки зрения доминирующих установок и стереотипов. Используют 20% организаций, при наличии конкуренции. 3. Двухсторонняя симметричная (идеальная) – сбалансированы восходящие и нисходящие потоки, цель – взаимопонимание, исследование смысла, системы отношений. Уровень государства, СМИ. Функции PR: 1.Основная–создание информационного пространства. организуется при помощи следующих коммуникативных структур, которые соответствуют различным уровням развития цивилизации: Прямое обращение (к аналитикам, которые разрабатывают внешнее информационное пространство – психологи, маркетологи, социологи). Непосредственные контакт индивидуально или массово (Сталин, Гитлер, Цицерон). Опосредованное обращение через ТВ, радио, газеты, журналы и т.д. Основная функция PR складывается из: 1) реальный мир, 2) символические события, 3) информационные события – основное содержание. Все три пункта являются работой с сознанием. 2. Исследовательская функция. Опросы, исследования общественного мнения, встречи с различными людьми. Формирование символики от реального мира. 2. Практическая функция. PR работает только с обратной связью. Сознание вмещает знак, символ и смысл. Для осуществления функций PR работа идет с основными видами идей: 1локальная идея (идея государства). 2. глобальная идея или всеобщая –целесообразна по факту своего существования, идет от природы (ценность жизни, здоровье и т.д.). Экологические проблемы, смысл бытия. Локальную идею можно доказать, выстроив логику, а глобальные идеи сложны, => сложно PR-ть. 3. идеи безусловные – корни лежат в природе, в истории существования общества. существуют вне зависимости от конкретных соц., экологич., полит. ситуаций. 4. условные идеи –конкретного устройства организации. Почти все условные идеи по средством PR практики стремятся стать безусловными. В связи с существованием идей вводятся понятия «стереотип», «авторитет» и «миф». PR основной упор делает на мифы. Стереотип – это устойчивое отношение к идее; знак→действие (уровень автоматизмов). Авторитет –безусловная или всеобщая идея, ставшая стереотипной. Миф связан со смысловой структурой, с выработкой основных ценностей, с развитием средств массовой коммуникации. Составляющие: 1. Поведение: ритуалы, традиции, оформление внешности, культура пищи, культура труда и отдыха, поведение мифологических героев. 2. Ценности, вероисповедание, организация социальной среды. 3. Культура: литература, искусство (прикладное!), практич. деятельность, связанная с ремеслами, сказки. Это все является областью исследования в PR, т.е. общественным сознанием. Исследовательский уровень PR довольно высок, и это одна из самых дорогостоящих процедур. «+» и «-» PR: «-» 1) заполнение коммуникативного пространства псевдособытиями. 2) дискредитация некоторых событий. 3) выражение циничного или жестокого отношения к церкви, системе образования, институту президента, Думе, некоторым корпорациям. «+»1) повышение ответственности со стороны бизнес структур, государственных структур. 2) PR деятельность служит прежде всего публике, но никак не структурам. 3) по средством PR распространяются знания по тем проблемам, которые незнакомы основной массе людей.

19. Особенности организации исследований в политической психологии.

Ольшанский Д Исследовательские методы и приемы современной политической психологии достаточно разнообразны. Это объясняется, прежде всего, тем, что в политико-психологических исследованиях используются методы и приемы, заимствованные из целого ряда смежных наук: психологии, политологии, социологии, истории, а иногда и психолингвистики, этнографии, антропологии и других научных дисциплин. Многообразие и разнообразие методов связано с двумя основными причинами. С одной стороны, в политической психологии пока еще отсутствуют общепризнанные жесткие теоретические схемы, которые могли бы диктовать строгую определенность методических процедур. Значит, у исследователя остается достаточное пространство для творчества. С другой стороны, сам сложный междисциплинарный характер объектов, изучаемых политической психологией, вынуждает строить исследование по междисциплинарному принципу, соединяя подходы нескольких дисциплин так, чтобы они наиболее адекватно отражали суть сложного и многоуровневого объекта — поведения человека в политике. В результате, торжествует своеобразный методический плюрализм. Таким образом, выбор методов диктуется самим конкретным объектом исследования.

Есть организация любого психологического исследования. Есть специфика. Объектом изучения является политический лидер чаще всего. Если это политические лидеры менее высокого уровня – то анкеты, тесты и опросники подходят, но требуют определенной этики. Возможны тесты-опросники и интервью и беседы. Важно соблюдать временной ценз! Особая разновидность методов изучения политиков — так называемые дистантные методы , которые не требуют прямого, «контактного» взаимодействия психолога с политиком. Сюда относятся разного родапсихобиографические методы , включая интервью с его соратниками, родственниками и т. д. Широко применяется и метод экспертных оценок, позволяющий получить некий «усредненный взгляд со стороны» на того или иного политика, причем глазами высококомпетентных в политике лиц — экспертов. Очень важную роль играет также анализ «продукции» политического деятеля. К «продукции» политика относятся тексты, жесты, манера выступления и т. д. Вся эта продукция успешно изучается с помощью различных вариантов метода контент-анализа . В качестве материала для такого контент-анализа используются тексты, принадлежащие перу данного политика (статьи и книги), видео- и аудио-записи его выступлений.

Политические лидеры – высоко образованные, поэтому с ними надо быть не только профессионалом, но и эрудитом. Они часто бывают испорчены материалом для психологических исследований (их уже спрашивали и пр.).

При исследовании политической психологии малых групп, большую роль до сих пор играют разнообразные варианты социометрического метода , разработанного еще Дж. Морено при исследовании политико-психологических последствий Первой мировой войны. Основанные на косвенном опросе предпочтений членов группы по отношению друг к другу, этот метод позволяет выявить неформальную структуру группы, опрделить ее лидеров, ведомых, и даже «отверженных».

Разного рода социологические опросы и анкетирование, проводимые по репрезентативной выборке, в самых разных масштабах, дают полезную информацию, которая поддается политико-психологической интерпретации при условии правильного составления анкет. Такого рода исследования незаменимы в ходе избирательных кампаний разных уровней — они дают возможность оценивать ход кампании и эффективность усилий кандидатов, а также прогнозировать возможные результаты.

Особую популярность в последние годы получили так называемые фокусированные интервью , образующие метод фокус-групп . Вместо того, чтобы проводить многотысячные опросы, собирается несколько небольших (7—10 человек) групп «типичных представителей» разных слоев общества, с которыми в течение нескольких часов фокусированно обсуждаются интересующие исследователей темы. В дополнение к количественным социологическим данным, это дает необходимый качественный материал.

Консультирование. Забарин. Искусство получения правильных ответов зависит от умения задавать правильные вопросы. Консультант отвечает за исход, который отражается на обществе – несет социальную ответственность. При проведении исследования данные должны быть валидными, полными, важно соблюдать удобство процедур, предоставлять адекватную информацию заказчику исследования (искусство составления отчетови подачи информации: Брежнев пришел вторым = предпоследним в ходе соревнований (Карцев)).

Этические принципы политической психологии и правила их достижения. 5.1. Принцип не нанесения ущерба объекту политики (направлен на создание адекватной политики, не имеющей целью моральное, Физическое, экономическое подавление оппонентов, субъектов политики). 5.2. Принцип компетентности политического психолога (правило обосновывать результаты деятельности, правило информировать заказчика, правило профессионального поведения (навыки общения)). 5.3. Принцип беспристрастности политического психолога (научность результатов деятельности, адекватность методов, взвешенность сведений, предаваемых гласности). 5.4. Принцип конфиденциальности деятельности политического психолога (не разглашение инфы, кодирование сведений, контролирование сведений, корректность).

20. Основы психолого-политической экспертизы.

Должны быть непременно юридические основания. Статьи Конституции, ФЗ. знание определений.

Существует методика мониторинга правоприменения (должна быть нормативная база, единый смысл всех документов, простота, краткость, ясность, соответствие положений др и тд)

Критерии оценки: полнота, необходимость, достаточность.

Важно: определение эксперта должно быть лишено размытости, неточности; должна быть последовательность; доказательность (наличие оснований для выводов, которые признаются истинными).

Экспертиза – исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний с предоставлением мотивированного заключения.

Признаки экспертизы:

Экспертиза всегда представляет собой исследование (каким образом отреагируют), а в некоторых случаях – освидетельствование (вменяемый-невменяемый).

Экспертиза представляет собой указание на специальный закрепленный в ведомственных актах порядок назначения и проведения.

В основном экспертиза применяется при диагностике, проектировании и составлении прогнозов.

В ряде экспертиз точно фиксируется характер окончательного вывода.

Представляет собой исследование задачи, плохо поддающейся количественному анализу и трудно формализуемой.

Как доверять свидетельским показаниям, если они часто обладают «вымышленными воспоминаниями»? Важно иметь алгоритм работы, н-р, в психотерапии. Законы психологии – не физика, они относительны.

Существует порядок проведения экспертизы, оговорена структура, заключительная часть и пр. Определена юридическая ответственность за дачу ложных показаний.

Одним из видов экспертиз является психолого-политическая. Она концентрируется на экстремизме.

Основные вопросы:

Содержится ли в предоставленных материалах информация, направленная на возбуждение религиозной и/или социальной розни?

Использованы ли в материалах языковые или иные средства для целенаправленной передачи унизительных и оскорбительных характеристик лиц по признаку их религиозной и/или социальной принадлежности?

Использованы ли в материалах психологические механизмы воздействия на сознание, способные привести к возникновению в обществе ненависти либо вражды по признаку социальной и/или религиозной принадлежности?

Содержат ли представленные материалы пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их религиозной и/или социальной принадлежности?

Содержал ни указанные материалы субъективную информацию, которая выдается за объективные научные суждения?

21. Психология глобальных изменений в мире.

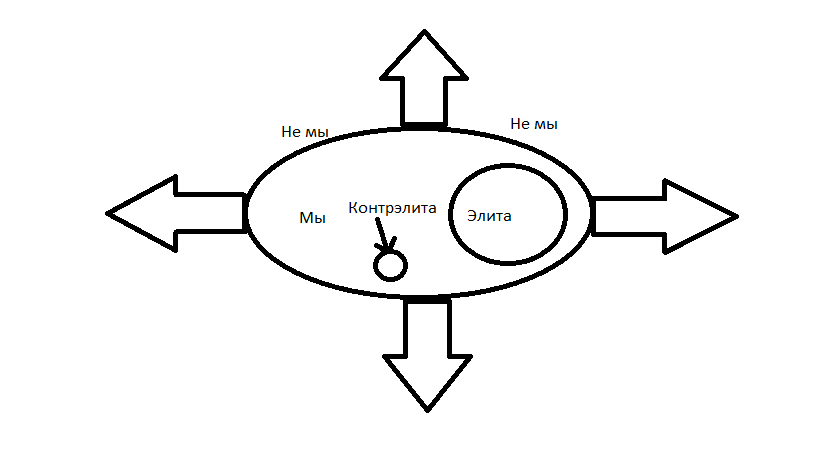

Цель политических и финансовых сверхэлит – замкнуть на себе управление всей планетой из единого центра. Две противоборствующих тенденции – глобализация и контрглобализация. ХХ век – век глобалистических стремлений, порождавший революции, мировые войны и т.д. NB. У Вассоевича элита – это люди, завоевавшие отборные места. Контрэлита – борются за народное счастье (активная часть общества, мечтающая завоевать то место, занимаемое элитой). Этнос – любое объединение людей, которые осознают свою общность, то есть могут сказать о себе "МЫ" и выделить «не мы» (Зимичев). Чтобы сплотить этнос, надо выделить недругов. Пример – 11 сентября, когда все американцы сплотились вокруг правящей элиты, когда им пришлось бороться с мировым терроризмом.

Схема

этноса по Зимичеву (+ядро элиты от

Вассоевича). Д о

нынешнего транснационального глобализма

(американского толка) существовал

национал-глобализм (нацистская Германия)

и коммуно-глобализм. Для полит.психолога

идея власти над миром – относится к

архетипическому сознанию, надбиологическому.

Когда архетипическое становится

массовым, говорит Юнг, это становится

заразительным, может возникнуть массовое

помешательство. В коллективном

бессознательном человек перестаёт быть

самим собой (по Юнгу). Т.о., идея властвования

над миром – архетипическая.. Коренится

в подсознании честолюбивых людей. Первым

человеком, которому эта мысль пришла в

голову, т.е. первым глобалистом, был

Нарам Суэн (4й правитель династии Акада

(Шумеры (Ирак)). Его дед владел всей

Месопотамией, внук же нарек себя царем

4х сторон света (нарам суэн люгаль акаде,

люгаль ан уб лимму ба). Внук нарам суэна

– царь всех царей. Там – первые

города-государства. Поэтому политика

– полис – общество, горожане. NB.

Самые долговечные этносы в мире – это

религиозные организации. Церковная

элита себя не воспроизводит. Т.к. в

католичестве целибат, в православии –

только из монашества, и т.д. По наследству

власть не передается. Из двух враждующих

этносов тот побеждает, кто имеет сильную

веру. Когда человек достигает высочайшего

уровня материальных благ, ему становится

скучно. Наступает пресыщение. И высшей

ценностью становится борьба за власть.

«Власть слаще бабы» Хрущев. Этносы легко

создавать на языковой и религиозной

общности. Ведь был этнос «советский

народ». Глобализм и регионализм – эти

два термина находятся рядом. Юрьев

считает,

что Чернобыльская трагедия – спланированная

диверсия, чтобы «поставить Россию на

колени».

о

нынешнего транснационального глобализма

(американского толка) существовал

национал-глобализм (нацистская Германия)

и коммуно-глобализм. Для полит.психолога

идея власти над миром – относится к

архетипическому сознанию, надбиологическому.

Когда архетипическое становится

массовым, говорит Юнг, это становится

заразительным, может возникнуть массовое

помешательство. В коллективном

бессознательном человек перестаёт быть

самим собой (по Юнгу). Т.о., идея властвования

над миром – архетипическая.. Коренится

в подсознании честолюбивых людей. Первым

человеком, которому эта мысль пришла в

голову, т.е. первым глобалистом, был

Нарам Суэн (4й правитель династии Акада

(Шумеры (Ирак)). Его дед владел всей

Месопотамией, внук же нарек себя царем

4х сторон света (нарам суэн люгаль акаде,

люгаль ан уб лимму ба). Внук нарам суэна

– царь всех царей. Там – первые

города-государства. Поэтому политика

– полис – общество, горожане. NB.

Самые долговечные этносы в мире – это

религиозные организации. Церковная

элита себя не воспроизводит. Т.к. в

католичестве целибат, в православии –

только из монашества, и т.д. По наследству

власть не передается. Из двух враждующих

этносов тот побеждает, кто имеет сильную

веру. Когда человек достигает высочайшего

уровня материальных благ, ему становится

скучно. Наступает пресыщение. И высшей

ценностью становится борьба за власть.

«Власть слаще бабы» Хрущев. Этносы легко

создавать на языковой и религиозной

общности. Ведь был этнос «советский

народ». Глобализм и регионализм – эти

два термина находятся рядом. Юрьев

считает,

что Чернобыльская трагедия – спланированная

диверсия, чтобы «поставить Россию на

колени».