- •Глава 1 общие сведения о наблюдениях за деформациями и осадками инженерных сооружений

- •1.1 Осадки и деформации сооружений и причины их возникновения

- •1.2 Требования нормативных документов к наблюдениям за осадками и деформациями

- •1.3 Методы измерения осадок и деформаций

- •1.3.1 Общие сведения о методах измерения осадок и деформаций

- •1.3.2 Геометрическое нивелирование

- •1.3.3 Гидростатическое нивелирование

- •1.3.4 Гидродинамическое нивелирование

- •1.3.5 Тригонометрическое нивелирование

- •1.3.6 Микронивелирование

- •1.3.7 Фотограмметрический метод

- •1.4 Применение цифровых нивелиров при наблюдениях за осадками и деформациями гидротехнических сооружений и их оснований

1.3.3 Гидростатическое нивелирование

Метод гидростатического нивелирования получил распространение на гидроузлах благодаря своим достоинствам:

1. Простота оборудования и производства измерений;

2. Широкие возможности для автоматизации измерений;

3. Возможность определения осадок точек, доступ к которым затруднен, а в некоторых случаях вообще отсутствует;

4. Небольшие трудозатраты на определение осадок;

5. Высокая точность измерений при благоприятных условиях.

Простейший гидростатический нивелир – трубчатый, состоящий из двух стеклянных цилиндрических сосудов, соединенных жесткой трубкой. Нивелир заполняют какой-либо подкрашенной жидкостью примерно до половины высоты сосудов. Визируя по поверхности жидкости на установленные на нивелируемых точках рейки с делениями, производят отсчеты о ним, как при геометрическом нивелировании, но невооруженным глазом. Такой прибор не поверяют и юстируют. Единственное требование к нему заключается в том, чтобы сосуды были чистыми и не слишком узкими (8-10 мм) во избежание явления капиллярности, вызывающего ошибки измерения. Точность трубчатого нивелира весьма низка, вследствие чего в настоящее время его применяют крайне редко.

В современных гидростатических нивелирах сосуды соединяются не жесткой трубкой, а гибким шлангом; сами сосуды выполняются в виде заключенных в металлическую оправу стеклянных цилиндров с миллиметровыми шкалами на стенках.

Существует два типа приборов для измерений – переносные и стационарные.

Переносные гидростатические нивелиры обеспечивают достаточно высокую точность измерений. В отечественной практике наиболее широко применяют переносные нивелиры типа УГС и нивелир Мейсера. При благоприятных внешних условиях закрытых помещений эти нивелиры могут обеспечить измерения превышений с погрешностью от 0.01 до 0.02 мм при расстоянии между точками до 40 м.

Широкому применению переносных гидростатических приборов препятствует отсутствие возможности дистанционного съема информации и ограничение диапазона измеряемых величин.

Стационарные гидростатические системы с дистанционным съемом информации имеют длину в несколько сотен метров и обеспечивают определение превышений со средней квадратической погрешностью 0.005 – 0.1 мм. Эти системы устанавливают преимущественно в помещениях (специальных нишах, проходах, галереях, штольнях), где сезонные колебания температур не велики и отсутствует неравномерный нагрев отдельных частей системы. Это позволяет значительно ослабить влияние основного источника ошибок при гидростатическом нивелировании – неодинаковой температуры жидкости в разных частях гидростатической системы.

1.3.4 Гидродинамическое нивелирование

Принципиальное отличие метода гидродинамического нивелирования от гидростатического заключается в том, что измерения выполняют в процессе непрерывного изменения уровня жидкости в сообщающихся сосудах. Это позволяет значительно упростить и удешевить процесс автоматизации работ при наблюдениях за осадками.

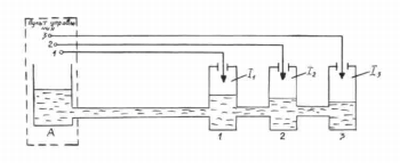

Система гидродинамического нивелирования состоит из сообщающихся сосудов с жидкостью (рисунок 1.1), один из которых (А) расположен на пульте управления, остальные (1,2,3 и т. д.) – в определяемых точках.

Рисунок 1.1 - Система гидродинамического нивелирования

В сосудах на определяемых точках в верхней части имеются штоки I1, I2, I3, от которых жидкость идет по одному проводу к пульту управления. При наполнении системы жидкость в определенный момент коснется штока I3 и на пульт управления поступит сигнал. Если сосуд А наполнять с постоянной скоростью, то сохраняется постоянная разность уровней жидкости в сосудах А и 1, 2, 3. погрешность определения осадки составляет 0.1 – 0.5 мм.