- •Федеральное агентство по образованию

- •Контрольная работа 1 Задача №1 (Вариант 8)

- •Контрольная работа 1 Задача №2 (Вариант 3)

- •Контрольная работа 1 Задача №3 (Вариант 8)

- •Контрольная работа 2 Задача №1 (Вариант 8)

- •Контрольная работа 2 Задача № 2 (Вариант 12)

- •Теоретический вопрос

- •Вопрос 3. Что представляет собой характеристика «турбобур-долото-забой», и каковы её основные свойства? Характеристика системы «турбобур—долото—забой»

- •Средства изменения нагрузочной характеристики турбобура

Теоретический вопрос

Вопрос 3. Что представляет собой характеристика «турбобур-долото-забой», и каковы её основные свойства? Характеристика системы «турбобур—долото—забой»

Часть крутящего момента турбины затрачивается на преодоление трения в пяте и в радиальных опорах, а при искривлении вала и корпуса также на трение ротора о статор. Момент сил трения зависит от качества сборки и регулировки турбобура. При расположении осевой опоры в шпинделе (турбобуры ЗТСШ и АШ) или в нижней части вала нижней секции уменьшается или исключается продольный изгиб вала под действием осевой нагрузки на долото, уменьшается нагрузка на радиальные опоры и снижаются потери на трение в этих опорах.

Вследствие механических потерь характеристика турбобура (на долоте) отличается от характеристики турбины. При использовании опор качения указанное различие сравнительно небольшое, поскольку главная часть механических потерь в пяте существенно снижена. Другие потери имеют значение только при кривизне вала и корпуса, превышающей допускаемые нормы, а потери на трение ротора о статор увеличиваются при сильно изношенных радиальных опорах, когда зазоры в них становятся равными радиальным зазорам в турбине.

В турбобуре с резинометаллическими подшипниками при одной и той же характеристике турбины форма кривых характеристики турбобура может быть весьма различной в зависимости от условий взаимодействия до/юта и разбуриваемой породы, вследствие чего она называется также характеристикой системы турбобур—долото—забой (ТДЗ). Рассмотрим факторы, определяющие эту характеристику.

Момент силы трения в пяте

![]()

Здесь

![]() — коэффициент трения в пяте;

— коэффициент трения в пяте;

![]() — приведенный радиус трения,

— приведенный радиус трения,

;

;

![]() и

и

![]() - наружный и внутренний радиусы трущихся

поверхностей.

- наружный и внутренний радиусы трущихся

поверхностей.

Верхний знак в формуле крутящего момента относится к случаю, когда бурильная колонна поддерживает ротор верхними поверхностями подпятников (Т + G > R), а нижний — к случаю, когда к гидравлической силе приплюсовывается сила тяжести нижнего участка бурильной колонны (Т + G < R) с нагружением нижних поверхностей подпятников.

Крутящий момент турбобура, передаваемый долоту,

МТ = Мк - Мn - М0, (6.10)

где Mk — момент k-ступенчатой турбины; М0 — момент сил трения в радиальных опорах и трения ротора о статор.

Момент на долоте приблизительно пропорционален нагрузке на долото:

MД = My R , (6.11)

где Му — удельный момент, зависящий от крепости разбуриваемой породы, конструкции и состояния долота, условий промывки забоя, а также от частоты вращения долота. При равномерном вращении долота МТ = МД.

Примем, что зависимость момента турбины от частоты вращения линейная:

![]() ,

,

где k — число ступеней, и исключим из (6.10) и (6.11) нагрузку R, пренебрегая для простоты небольшим моментом М0. После преобразований получим уравнение момента турбобура:

.

.

Обозначим безразмерные величины:

![]() ;

;

![]() .

.

Формула крутящего момента на долоте представлена так:

![]() . (6.12)

. (6.12)

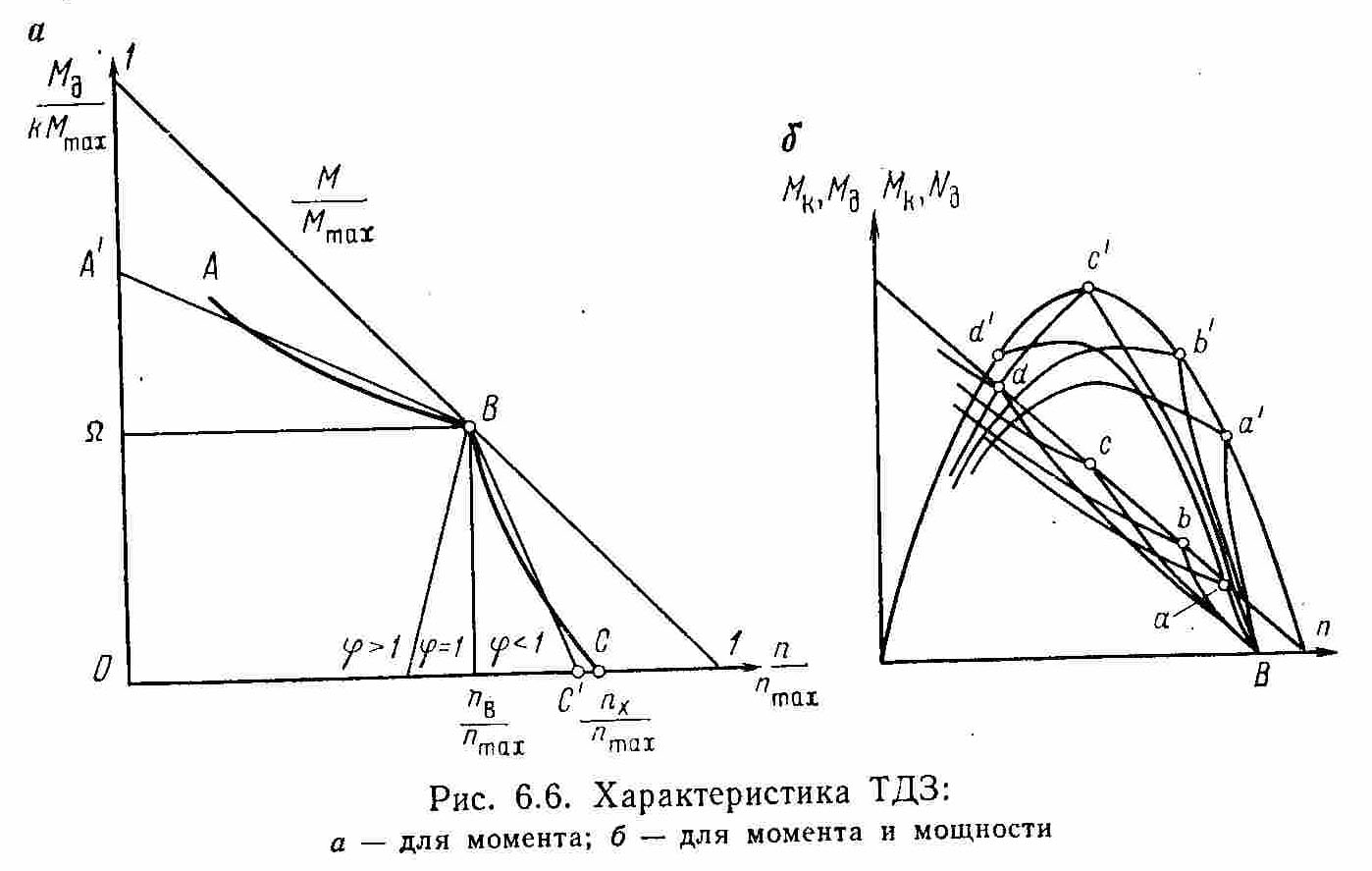

Чтобы изучить особенности полученной

зависимости, примем, что удельный момент

трения в пяте

![]() ,

удельный момент на долоте

,

удельный момент на долоте

![]() ,

а следовательно, φ и s

— величины постоянные. Зависимость

(6.12) графически представляется двумя

прямыми, пересекающимися в точке В

(рис. 6.6, а) на прямой 1— 1. линия

А'В соответствует условию R

> Т + G (знак +),

а линия ВС - условию R

< Т + G (знак -).

В точке В справедливо условие Т +

G = RB,

когда пята разгружена.

,

а следовательно, φ и s

— величины постоянные. Зависимость

(6.12) графически представляется двумя

прямыми, пересекающимися в точке В

(рис. 6.6, а) на прямой 1— 1. линия

А'В соответствует условию R

> Т + G (знак +),

а линия ВС - условию R

< Т + G (знак -).

В точке В справедливо условие Т +

G = RB,

когда пята разгружена.

Угол наклона прямой ВС` зависит от коэффициента φ. При φ < 1 Мy > , т. е. когда удельный момент сопротивления забоя больше удельного момента трения в пяте, линия ВС` наклонена вправо от вертикали. При φ > 1 Му < , в этом случае линия ВС` наклонена влево. Промежуточный случаи: φ=1, My= линия ВС вертикальная.

В действительности величины φ и s не постоянные, а зависят от нагрузки на пяту и частоты вращения вала. Поэтому линии АВ и ВС не прямые, а кривые. Отрезки ординат, заключенные между линией 1—/ и кривой ABC (момента на долоте), соответствуют моменту трения в пяте, а отрезок ОС — частоте холостого вращения турбины пх при подъеме турбобура с забоя.

Положение точки В определим из условия, что уравнение (6.12) при использовании любого знака дает одинаковый результат:

![]() ,

,

Где

![]()

Параметр

![]() ,

отражающий комплексную взаимосвязь

турбобура (k,

Mmax,

G, Т), долота и забоя

(Му), равен ординате

точки В. На рис 6.6, б кривые момента

на долоте относятся к нескольким

значениям удельного момента Му.

Точки разгрузки пяты тем ближе к

тормозному режиму, чем больше значение

Му.

,

отражающий комплексную взаимосвязь

турбобура (k,

Mmax,

G, Т), долота и забоя

(Му), равен ординате

точки В. На рис 6.6, б кривые момента

на долоте относятся к нескольким

значениям удельного момента Му.

Точки разгрузки пяты тем ближе к

тормозному режиму, чем больше значение

Му.

Характер изменения кривой момента на ее ветвях зависит от закономерности изменения величин φ и s. В частности, положение точки С зависит от того значения Sx, которое оно имеет при холостом режиме: nx/nmax — 1 — Sx.

Графики забойной мощности даны на том же рис. 6.6, б. Они показывают, что максимум мощности турбобура не совпадает с максимумом мощности турбины и может быть смещен от него в любую сторону в зависимости от типов турбобура, долота, породы, а также от расхода жидкости (расход жидкости влияет потому, что Т и Mmax в выражении П зависят от расхода, a G не зависит от него)..

В практике бурения возможны следующие варианты характеристики ТДЗ (см. рис. 6.6, б):

1) Ω < 1/2; nв > nmax /2 (точки а и b).

Этот случай характерен для бурения твердых пород;

2) Ω > 1/2; nв < nmax/2 (точка d), что бывает при бурении слабых пород;

3) Ω = 1/2; nв — nmax/2 (точка с).

В этом случае максимумы мощностей турбобура и турбины приблизительно совпадают, причем (Т + G) Му = kMmax/2.