- •Б. Выбор и обоснование мембраны датчика

- •В. Выбор и обоснование тензорезистивного преобразователя

- •2.3. Расчеты

- •2.3.1. Расчет основных элементов и устройств датчика

- •1) Расчет параметров деформационного чувствительного элемента (мембраны)

- •2) Расчет тензорезистора

- •3) Расчет параметров источника тока

- •Расчет электроизмерительной схемы датчика давления

- •2.4. Анализ источников погрешности и определение ее результирующего значения

- •2.5. Расчет показателей надежности устройства

- •3. Конструкторская часть

- •3.1. Особенности конструкции устройства для измерения венозного давления

- •Проектирование упругого элемента

- •8.Особенности конструктивного исполнения датчика давления

2.3. Расчеты

2.3.1. Расчет основных элементов и устройств датчика

Расчеты и выбор оптимальных параметров датчиков, предназначенных для различных диапазонов, выполняются с помощью САПР. Конструкция датчика, используемая технология изготовления чувствительного элемента и структура кристалла варьируются в зависимости от требований к качеству этих датчиков, то есть конкретные данные по чувствительности, нелинейности, степени перегрузки задаются САПР, которая проектирует по этим данным датчик.

1) Расчет параметров деформационного чувствительного элемента (мембраны)

Исходные данные:

1. Максимальное

значение измеряемого давления

![]() ……………….9332,54Па;

……………….9332,54Па;

2. Минимальное

значение измеряемого давления

![]() ………………..1333,22Па;

………………..1333,22Па;

3. Максимальный радиус мембраны R………………………………….…20·10-3м;

4. Плотность кремния ρ………………………………………………….2,32·106Па;

5. Модуль продольной упругости Е…………………………………...1.,87·1011Па;

6. Коэффициент Пуассона μ…………………………………………………...0,358;

7. Предельно допустимое напряжение σв……………………………….100·106Па;

8. Принятое значение деформации Δl……………………………………..0,6·10-6м;

9. Рекомендуемое

соотношение

![]() …………………………………………...…≥25.

…………………………………………...…≥25.

I. Прогиб центра мембраны при жесткой заделке и отсутствии первоначального натяга определяют по формуле [2.23] :

![]() ,

(2.43)

,

(2.43)

где Δ – прогиб центра мембраны, м; р – давление, Н/м2; R – эффективный радиус мембраны, м; μ – коэффициент Пуассона; Е – модуль продольной упругости, Н/м2; h – толщина, м.

Из этой зависимости можно найти максимальный прогиб мембраны Δ в ее центре:

![]() ,

(2.44)

,

(2.44)

Независимо от способа заделки и типа плоские тонкие металлические, кварцевые и сапфировые мембраны имеют линейную зависимость напряжений от действующего распределенного давления при прогибе давления их центров, не превышающем 1/3 толщины. При этом нелинейность характеристик упругих плоских мембран не превышает 5-6%.

Если по условиям

эксплуатации допустимые нелинейность

и гистерезис датчиков должны быть не

более 1,5%, то необходимо обеспечить

условие, при котором прогиб центра

мембраны не должен превышать 1/10 ее

толщины. Под плоской мембраной понимают

мембрану, в которой

![]() .

.

Рис.2.20. Схема мембраны

При заданных габаритах датчика принимаем из конструктивных соображений: D=40мм; h=0,5мм. Остальные данные, входящие в зависимость (2), принимаем из исходных данных, приведенных выше.

Методика расчета заимствована из []Осиповича. Расчет проведем в следующей последовательности:

1. Определяем прогиб мембраны:

при условии:

![]()

![]()

2. Проведем расчеты радиальных σr, тангенсальных σt, эквивалентных σэ напряжений для построения эпюры их распределения на мембране.

2.1. Определяем радиальные напряжения в различных точках мембраны из соотношения:

![]() ,

(2.45)

,

(2.45)

где σr – напряжение в радиальном сечении, Па; h – толщина мембраны; р – распределенное давление на мембране, Па; R – радиус мембраны в заделке, м; ri – текущее значение радиуса, м; μ – коэффициент Пуассона.

При r1 = -20·10-3м :

![]()

При

r2

= -1810-3м

![]() ;

;

при r3

= -1610-3м

![]() ;

;

при r4

= -1410-3м

![]() ;

;

при r5

= -1210-3м

![]() ;

;

при r6

= -1010-3м

![]() ;

;

при r7

= -810-3м

![]() ;

;

при r8

= -610-3м

![]() ;

;

при r9

= -410-3м

![]() ;

;

при r10

= -210-3м

![]() ;

;

при

r11

= 0м

![]() ;

;

при r12

= 210-3м

![]() ;

;

при r13

= 410-3м

![]() ;

;

при r14

= 610-3м

![]() ;

;

при r15

= 810-3м

![]() ;

;

при

r16

= 10 10-3м

![]() ;

;

при r17

= 1210-3м

![]() ;

;

при r18

= 1410-3м

![]() ;

;

при r19

= 1610-3м

![]() ;

;

при

r20

= -1810-3м

![]() ;

;

при

r21

= -2010-3м

![]() .

.

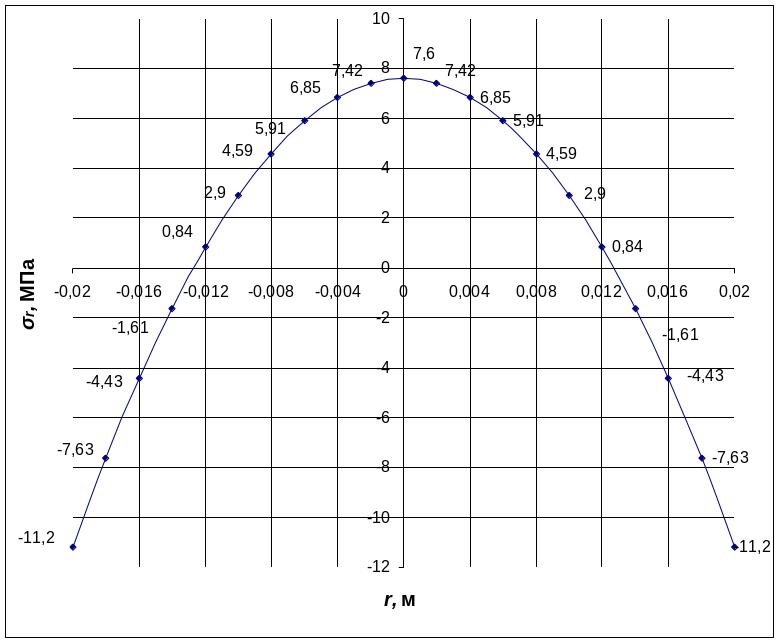

На рис.2.21. показано

распределение радиального напряжения

![]() на

мембране.

на

мембране.

Рис.2.21. Распределение радиального напряжения на мембране

2.2.Определяем тангенциальные напряжения в различных точках мембраны:

![]() (2.46)

(2.46)

При r1 = -2010-3м:

![]()

При

r2

= -1810-3м

![]() ;

;

при r3

= -1610-3м

![]() ;

;

при r4

= -1410-3м

![]() ;

;

при r5

= -1210-3м

![]() ;

;

при r6

= -1010-3м

![]() ;

;

при r7

= -810-3м

![]() ;

;

при r8

= -610-3м

![]() ;

;

при r9

= -410-3м

![]() ;

;

при r10

= -210-3м

![]() ;

;

при

r11

= 0м

![]() ;

;

при r12

= 210-3м

![]() ;

;

при r13

= 410-3м

![]() ;

;

при r14

= 610-3м

![]() ;

;

при r15

= 810-3м

![]() ;

;

при

r16

= 10 10-3м

![]() ;

;

при r17

= 1210-3м

![]() ;

;

при r18

= 1410-3м

![]() ;

;

при r19

= 1610-3м

![]() ;

;

при

r20

= -1810-3м

![]() ;

;

при

r21

= -2010-3м

![]() .

.

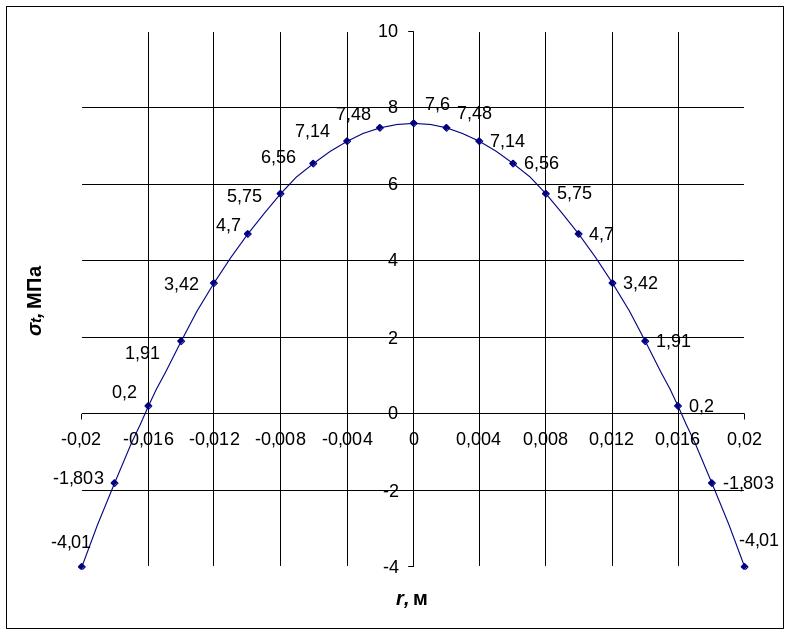

На рис.2.22 показано

распределение тангенциального напряжения

![]() на

мембране.

на

мембране.

Рис.2.22. Распределение тангенциального напряжения на мембране

2.3. Определяем величину эквивалентных напряжений по формуле:

![]() .

(2.47)

.

(2.47)

Подставив значения в выражение (2.47) получим:

При r1 = -2010-3м:

![]()

При r2

= -1810-3м

![]() ;

;

при r3

= -1610-3м

![]() ;

;

при r4

= -1410-3м

![]() ;

;

при r5

= -1210-3м

![]() ;

;

при r6

= -1010-3м

![]() ;

;

при r7

= -810-3м

![]() ;

;

при r8

= -610-3м

![]() ;

;

при r9

= -410-3м

![]() ;

;

при r10

= -210-3м

![]() ;

;

при

r11

= 0м

![]() ;

;

при r12

= 210-3м

![]() ;

;

при r13

= 410-3м

![]() ;

;

при r14=

610-3м

![]() ;

;

при r15

= 810-3м

![]() ;

;

при

r16

= 10 10-3м

![]() .

.

при r17

= -1210-3м

![]() ;

;

при r18

= -1410-3м

![]() ;

;

при r19

= -1610-3м

![]() ;

;

при r20

= -1810-3м

![]() ;

;

при

r21

= -2010-3м

![]() ;

;

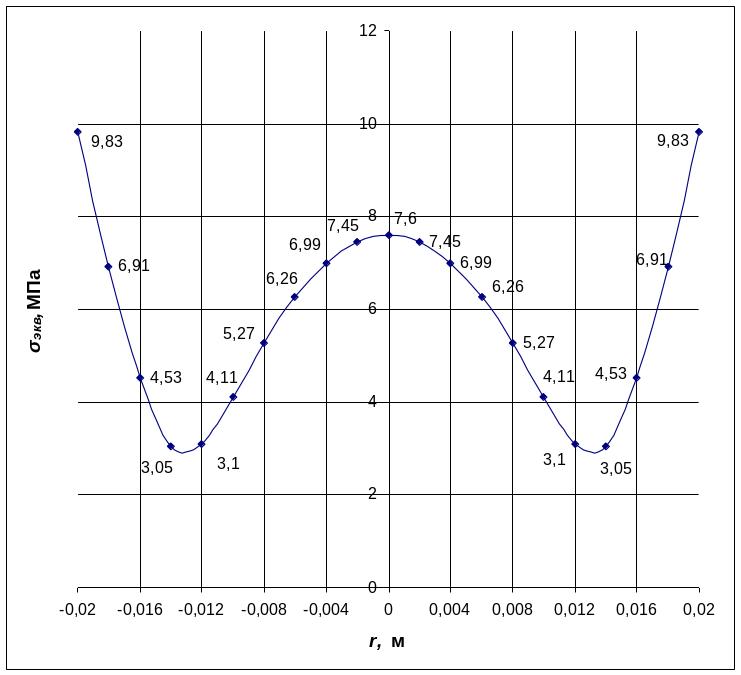

На рис.2.23 показано

распределение эквивалентного напряжения

![]() на

мембране.

на

мембране.

Рис.2.23. Распределение эквивалентного напряжения на мембране

3. Проверим мембрану на прочность из условия:

![]() ,

(2.48)

,

(2.48)

где [] ≈ в /2 – допустимое напряжение; в =100·106 Па.

![]()

Так как, напряжения,

действующие на мембрану, не выходят за

пределы допустимого значения,

экв = 9,83106

Па

[50 106

Па] следовательно, можно окончательно

принять толщину мембраны h

![]() 0,510-3

м

0,5мм.

0,510-3

м

0,5мм.

На основе анализа полученных эпюр радиальных r и тангенциальных t напряжений, а так же с учетом эпюры эквивалентных напряжений экв определили, что тело тензорезистора должно находится на участке мембраны с минимальных градиентом напряжений, то есть выбираем длину тензорезистора l = 3мм, а его расположение на мембране с радиусом r min = 1мм. Размещение тензорезисторов на мембране показано на рис.2.24.

Рис.2.24. Топология тензорезисторов на мембране

Размещение измерительного тензорезистора на мембране за пределами выбранного радиуса приведет к его работе в условиях значительного градиента напряжений, и, следовательно, к быстрому его разрушению.

4. Средняя относительная деформация мембраны на участке напыления тензорезисторов:

а) центрального

![]() ;

;

;

;

![]() ,

(2.49)

,

(2.49)

где lд – длина датчика (база), мм; где h – толщина мембраны; р – распределенное давление на мембране, Па; R – текущее значение радиуса, м; μ – коэффициент Пуассона; Е – модуль продольной упругости; r1=1мм и r2=4мм –соответствующие радиусы см. рис.2.24.

![]() .

.

б) периферийного

![]() ;

;

;

;

Для расчета

![]() используем

формулу (9), где

используем

формулу (9), где

![]() =15мм

и

=15мм

и

![]() =18мм

- соответствующие радиусы см. рис.2.24.

=18мм

- соответствующие радиусы см. рис.2.24.

![]()

5. Изменения сопротивлений тензорезисторов определяют по формулам:

а) центрального

![]() ,

(2.50)

,

(2.50)

где

![]() =1-коэффициент

снижения передачи деформации

тензорезистору;

=1-коэффициент

снижения передачи деформации

тензорезистору;![]() ;

R0=750Ом;

;

R0=750Ом;![]() =0,00247-

средняя относительная деформация

мембраны на участке напыления

тензорезисторов.

=0,00247-

средняя относительная деформация

мембраны на участке напыления

тензорезисторов.

![]()

б) периферийного

![]() (2.51)

(2.51)

где

=1-

коэффициент снижения передачи деформации

тензорезистору;

![]() ;

R0=750Ом;

;

R0=750Ом;![]() =

- 0,0027 - средняя относительная деформация

мембраны на участке напыления

тензорезисторов.

=

- 0,0027 - средняя относительная деформация

мембраны на участке напыления

тензорезисторов.

![]() .

.

6. Суммарное изменение сопротивления определяется:

![]() ,

(2.51)

,

(2.51)

где

![]() -

изменение сопротивления центрального

тензорезистора;

-

изменение сопротивления центрального

тензорезистора;

![]() -

изменение сопротивления периферийного

тензорезистора.

-

изменение сопротивления периферийного

тензорезистора.

![]()

II. Расчет частотной характеристики датчика, мембрана которого соприкасается с жидкостью.

Собственная частота незатухающих колебаний датчика, заполненного жидкостью и снабженного абсолютно жесткими трубопроводами или катетерами, определяют по формуле:

(2.53)

(2.53)

где R=0,002м- внутренний радиус катетера; ЕV – модуль объемной упругости, Н·м-5; l=0,015м – длина катетера; ρ =1030 кг/м3– плотность среды (физраствора).

Одной из основных характеристик, определяющих частотные свойства датчика, заполненного жидкостью, является модуль объемной упругости ЕV:

![]() ,

(2.54)

,

(2.54)

где р – распределенное давление, Па; ΔV – увеличение объема рабочей камеры датчика при давлении рном, м3.

Приращение объема ΔV для датчиков с плоскими мембранами, жестко заделанными в корпус, определяют по формуле:

![]() ,

мм3,

(2.55)

,

мм3,

(2.55)

где R

– эффективный

радиус мембраны, мм ; z

– параметр, при Δ<h

z=3.

Так как

![]() ,

h=0,5мм

,

h=0,5мм

![]() 0,01мм<0,5мм

z=3.

0,01мм<0,5мм

z=3.

Приращение объема ΔV составит:

![]() .

.

Модуль объемной упругости ЕV составит:

![]() .

.

Собственная частота незатухающих колебаний датчика составит (см.(2.53)):