Классификация ппт и общая характеристика

По используемым физико - техническим эффектам ППТ можно разделить на:

термоэлектрические;

термочастотные;

терморезистивные;

терморезистивные;

термошумовые.

§ 61. Терморезистивные преобразователи

Терморезистивными преобразователями, или терморезисторами, называют металлические или полупроводниковые резисторы, сопротивления которых существенно зависят от температуры. Они применяются в качестве первичных измерительных преобразователей терморезистивных (электрических) термометров сопротивлений. Находясь в тепловом контакте со средой, температура которой измеряется, терморезисторы воспринимают эту температуру и преобразуют ее в активное сопротивление. Функции преобразования зависят от вида терморезистора. Основными показателями таких преобразователей являются их чувствительность к температуре, характеризуемая температурным коэффициентом сопротивления, стабильность этой чувствительности во времени и степень зависимости ее от значения измеряемой температуры.

Терморезистивные измерительные преобразователи обоих видов состоят из металлического или полупроводникового терморезистора, помещенного в герметичный, обычно металлический, корпус цилиндрической формы. Корпус обеспечивает электрическую изоляцию терморезистора от контролируемой среды, защиту от внешних коррозирующих воздействий и герметичный вывод проводов для включения его в измерительную цепь термометра сопротивления. Очевидно, что точность измерения любого термометра тем больше, чем ближе температура первичного элемента измерительного преобразователя, в данном случае терморезистора (или ртути у ртутного термометра), к температуре контролируемой среды. Ввиду этого корпус измерительного преобразователя выполняется тонкостенным из достаточно прочного металла, обладающего возможно большей теплопроводностью, – меди, латуни. Металлические терморезисторы выполняются в виде обмотки, большей частью из медного или платинового провода.

Функция преобразования терморезисторов из медного провода близка к линейной в широком диапазоне температур и выражается уравнением

![]() (183)

(183)

где Rt – сопротивление термометра при температуре t: R0 – сопротивление при начальной температуре; 0 – температурный коэффициент сопротивления, соответствующий начальному сопротивлению R0, равный

![]() 1/°С.

1/°С.

Зависимость

сопротивления платиновых терморезисторов

от температуры практически линейна в

пределах температуры от нуля до +90°С

и выражается уравнением (183) при значении

![]() 1/°С.

Отклонение функции Rt=f(t)

от линейной зависимости при температуре

+150°С для типовых платиновых термометров

соответствует (по температуре)

1,5–2°С. Температурная

зависимость платиновых терморезисторов

для диапазона температур от нуля до

+660°С характеризуется уравнением

1/°С.

Отклонение функции Rt=f(t)

от линейной зависимости при температуре

+150°С для типовых платиновых термометров

соответствует (по температуре)

1,5–2°С. Температурная

зависимость платиновых терморезисторов

для диапазона температур от нуля до

+660°С характеризуется уравнением

![]()

где R0 – сопротивление при 0°С; t – температура, которой соответствует Rt;

![]() ;

;

0 – указана выше.

Температурный диапазон применения медных термопреобразователей составляет –50, +180°С, платиновых –200, +660°С.

Полупроводниковые терморезисторы изготавливаются из смеси окислов металлов путем обжига при высокой температуре. Функция преобразования таких резисторов:

![]() (184)

(184)

где R0 – сопротивление при некоторой абсолютной температуре Т0; RТ – то же, при абсолютной температуре Т; – коэффициент, зависящий от рода полупроводника.

Из уравнения (184)

следует, что в случае повышения

температуры (Т>Т0)

показатель степени

становится отрицательным и Rt<R0,

т. е. сопротивление полупроводниковых

терморезисторов, в противоположность

металлическим, уменьшается с повышением

температуры. Их температурный коэффициент,

а следовательно, и чувствительность к

температуре, резко уменьшаются с

повышением температуры. Это, в частности,

ограничивает применение рассматриваемых

терморезисторов диапазоном температур

от –100 до +120°С.

становится отрицательным и Rt<R0,

т. е. сопротивление полупроводниковых

терморезисторов, в противоположность

металлическим, уменьшается с повышением

температуры. Их температурный коэффициент,

а следовательно, и чувствительность к

температуре, резко уменьшаются с

повышением температуры. Это, в частности,

ограничивает применение рассматриваемых

терморезисторов диапазоном температур

от –100 до +120°С.

Ввиду высокого удельного сопротивления полупроводниковые резисторы имеют малые габариты, измеряемые единицами кубических миллиметров. Указанное свойство позволяет изготавливать терморезисторы цилиндрической формы длиной около 10 мм, диаметром 3–4 мм и в виде стеклянной бусинки диаметром около 1,5 мм, с объемом, полупроводникового материала менее 1 мм3. Такие первичные преобразователи малоинерционны и ввиду малого размера применяются для измерения температуры контролируемого объекта в заданной точке его поверхности.

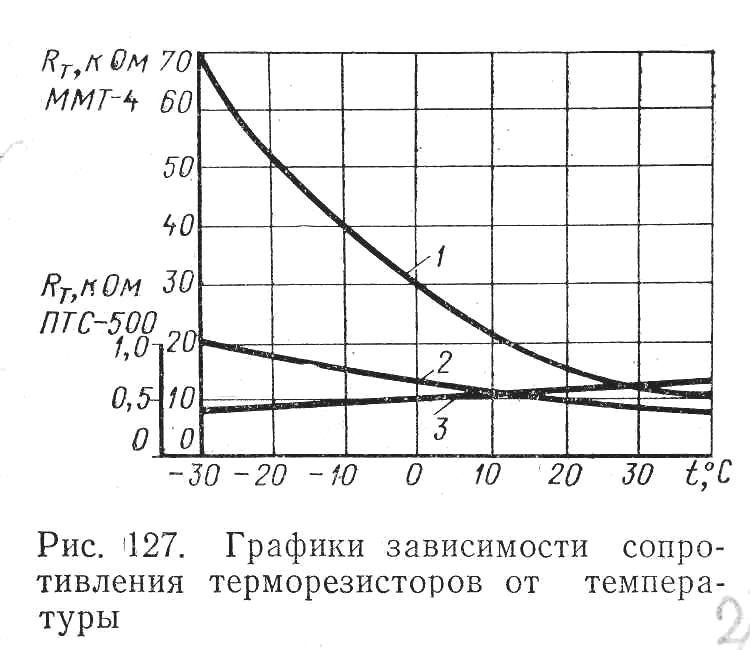

В целях приближения зависимости RT = f(t°) к линейной параллельно полупроводниковым терморезисторам включают активные сопротивления из манганина. На рис. 127 в качестве примера [2] приведены указанные зависимости для полупроводникового терморезистора типа ММТ-4 (график 1), этого же резистора, но шунтированного сопротивлением 25 кОм (график 2) и платинового терморезистора типа ПТС-500 (графики). Из сравнения графиков рис. 127 следует, что шунтирование терморезистора ММТ-4 существенно линеаризует зависимость RT = f(t°) при сохранении этим преобразователем значительного температурного коэффициента по сравнению с платиновым терморезистором ПТС-500 (график 3). Изменение сопротивления первого составляет от 19 до 7 кОм, второго, в том же диапазоне температуры, – только от 440 до 570 Ом.

Существенным параметром всех резистивных термопреобразователей является мощность Рмакс, выделяемая в терморезисторе измерительным током, максимально допустимая с точки зрения нагрева этого термопреобразрвателя. Значение Рмакс зависит от ряда факторов: от требуемой точности измерения, длительности процесса измерения от теплоотдачи терморезистора в контролируемую среду и т. п. Обычно Рмакс измеряется милливаттами. Так, для терморезистора ММТ-4 при точности измерения температуры воды около 0,3°С она составляет не более 5 мВт. Этот параметр является одним из основных при расчете измерительных схем с терморезисторами.

Для преобразования аналога температуры – сопротивления терморезистора в отклонение указателя прибора или в отсчет температуры на блоке индикации цифрового прибора терморезисторы включаются в схемы для измерения активных сопротивлений. Такими схемами могут быть: схемы омметров (см.рис.24), логометрического омметра (см.рис.27), уравновешенного (см. рис. 92), неуравновешенного или автоматически уравновешиваемого (см. рис. 101) измерительных мостов постоянного тока. В эти схемы терморезистор RТ включается вместо сопротивления, обозначенного там RХ. Для регистрации быстро изменяющейся температуры какой-либо среды терморезисторы специальных типов включают в схему регистрирующего прибора. Конструкция таких термопреобразователей значительно отличается от рассмотренных ранее. Для уменьшения тепловой инерции их обмотку или полупроводниковую массу не помещают в защитный металлический корпус и выполняют минимального объема. Металлические термопреобразователи такого назначения большей частью представляют собой короткий отрезок тонкого платинового провода или небольшую обмотку из медного микропровода. Такие малоинерционные терморезисторы способны изменять сопротивление соответственно мгновенным значением температуры контролируемой среды с ничтожным осреднением ее.

Рис. 127. График зависимости сопротивления терморезисторов от температуры

С помощью малоинерционных терморезисторов, включенных в схему регистрирующих приборов, в частности светолучевых осциллографов (см. гл. XI), быстроизменяющаяся температура может быть представлена в виде графика изменения со временем при минимальном отличии осциллограммы от действительного изменения температуры.

Нагрев терморезисторов измерительным током – явление, ухудшающее их работу в качестве электрических термометров – положен в основу измерительных резистивных преобразователей скорости движения газов, в частности воздуха, и жидкостей. Для этого терморезистор в виде тонкой платиновой проволоки диаметром 0,015–0,03 мм, натянутой на стойках из манганиновой проволоки, помещается в контролируемую среду и нагревается током до температуры от 200 до 800°С. Этот же ток используется для определения сопротивления нагреваемого терморезистора. При заданном постоянном значении тока температура терморезистора зависит от его теплоотдачи в окружающую среду, в частности от скорости движения и температуры среды. Температура платиновой проволоки и среды, скорость движения среды, мощность, выделяемая в терморезисторе и теряемая им путем теплоотдачи, объединяются уравнением теплового равновесия терморезистора

![]() (185)

(185)

где

IT

и RT – ток и сопротивление

терморезистора;

![]() и F – коэффициент теплоотдачи и

наружная поверхность соответственно;

tT и tCР

– температура терморезистора и среды.

Коэффициент теплоотдачи

сложно зависит от ряда тепловых и

механических характеристик среды, формы

и размеров терморезистора. Его связь

со скоростью движения среды V,

учитывающая указанные выше характеристики,

определенная с помощью критериев

Рейнольдса и Нуссельта,

и F – коэффициент теплоотдачи и

наружная поверхность соответственно;

tT и tCР

– температура терморезистора и среды.

Коэффициент теплоотдачи

сложно зависит от ряда тепловых и

механических характеристик среды, формы

и размеров терморезистора. Его связь

со скоростью движения среды V,

учитывающая указанные выше характеристики,

определенная с помощью критериев

Рейнольдса и Нуссельта,

= kVm, (186)

где k–коэффициент, постоянный для данной среды и данного терморезистора, m–для терморезистивных измерителей скорости воздуха – термоанемометров равно 0,4.

Учитывая равенство (186), уравнение (185) принимает вид

![]()

![]() (187)

(187)

Из уравнения (187) следует, что, установив в терморезисторе ток IТ, практически не изменяющийся по величине, измерив его и сопротивление RТ терморезистора (следовательно, и его температуру), температуру среды, зная величины F, k и m, можно подсчитать скорость движения среды. Постоянство IТ достигается, в частности, последовательным соединением RT с манганиновым сопротивлением R1 при условии R1>>RT, что легко достижимо, так как значение RТ мало. Измерение падения напряжения в терморезисторе (для определения RТ и tТ) может выполняться, вольтметром с высоким входным сопротивлением, например электронным, или потенциометром.

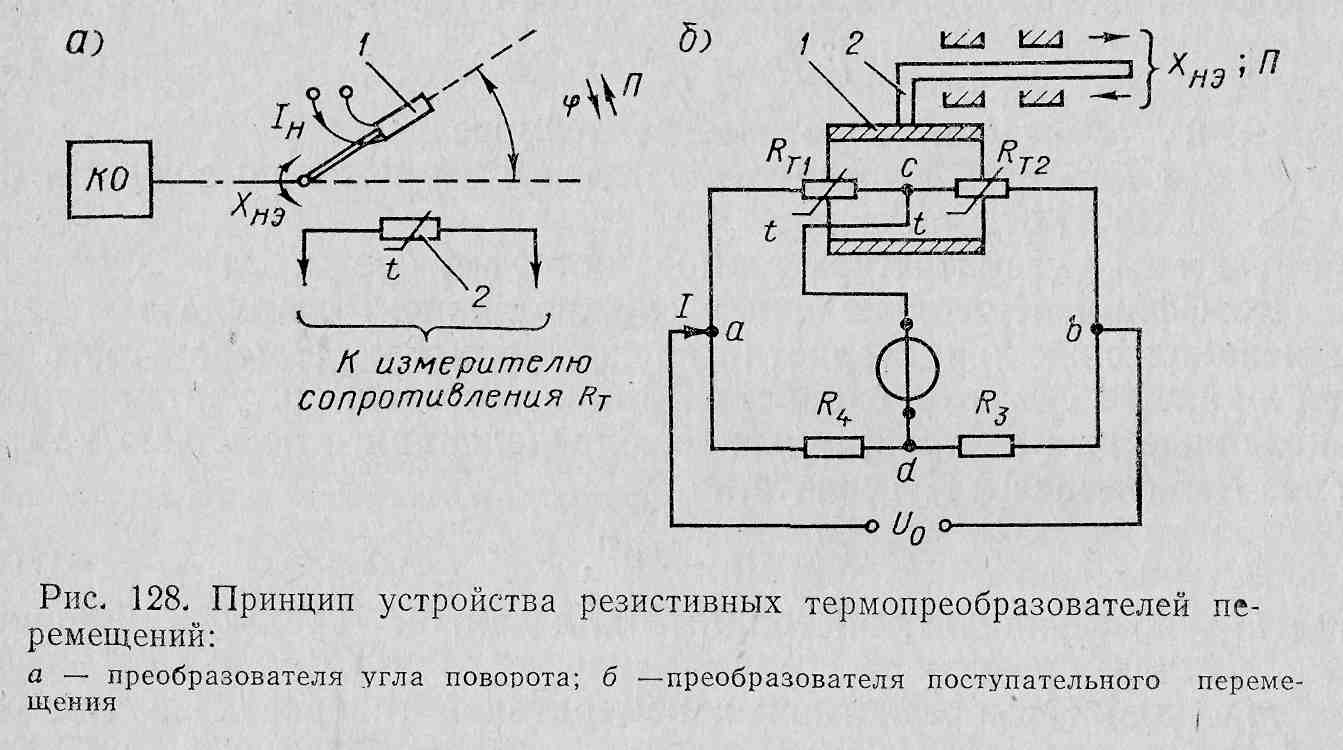

Терморезисторы применяются также для электрического измерения перемещений деталей и узлов механизмов. У таких преобразователей (рис. 128) температура терморезисторов, а следовательно, и сопротивление зависят от положения контролируемого объекта (КО). На рис. 128, а представлен преобразователь, у которого перемещение объекта П вызывает поворот теплового элемента 1, нагреваемого не изменяющимся током IН на некоторый угол ; 2– здесь терморезистор RT. При повороте теплового элемента изменяется расстояние между элементом и терморезистором. Это вызывает изменение его температуры, сопротивления RТ, а значит, и угла отклонения прибора, измеряющего это сопротивление. Таким прибором может быть, например, омметр или неуравновешенный мост.

Рис. 128. Принцип устройства резистивных термопреобразователей перемещений:

а–преобразователя угла поворота; б–преобразователя поступательного перемещения

На рис. 128, б представлен другой преобразователь, выполняющий подобные же функции. Однотипные терморезисторы RТ1 и RТ2 нагреваются измерительным током I неуравновешенного моста. Тепловой экран 1 с помощью тяги 2 перемещается поступательно при перемещении контролируемого объекта и занимает то или иное положение по отношению к терморезисторам. При таком положении теплового экрана, когда он в равной мере охватывает оба терморезистора (соответствующие изображенному на рис. 128, б), нагрев, а значит и сопротивления терморезисторов, одинаковы. При условии RТ1=RT2 и R3=R4 мост будет уравновешен. В случае же перемещения экрана в ту или иную сторону под влиянием контролируемого объекта терморезисторы будут нагреваться измерительным током неодинаково и сопротивление RТ1 станет не равно RT2. Это нарушит равновесие моста и вызовет отклонение указателя прибора, включенного в измерительную диагональ, на некоторый угол . Так, приборы на рис. 128 осуществляют электрическое измерение перемещений с помощью терморезисторов. Преимуществом этого способа измерения перемещений является отсутствие трущегося контакта в измерительной цепи. Недостатком, как правило – нелинейная зависимость =f(П) между углом отклонения указателя и перемещением контролируемого объекта, а также более сложная конструкция преобразователя по сравнению, например, с реостатным преобразователем.