- •1. 1. Роль сердца в системе кровообращения. Большой и малый круги кровообращения.

- •2. Сердечный цикл. Характеристика фаз сердечного цикла и их длительности

- •3. Клапанный аппарат сердца, его значение. Механизм работы клапанов. Изменения давления в различных полостях сердца во время сердечного цикла. Дефекты работы клапанов.

- •4.Автоматия сердца. Атипические кардиомиоциты. Проводящая система сердца. Градиент автоматии. Водители ритма 1 2 3 порядков, их отличия. Искусственные водители ритма.

- •5.Процессы возбуждения в атипических и рабочих кардиомиоцитах. Потенциал действия и его фазыю Отличия пот.Действ в клетках проводящей системы и рабочего миокарда

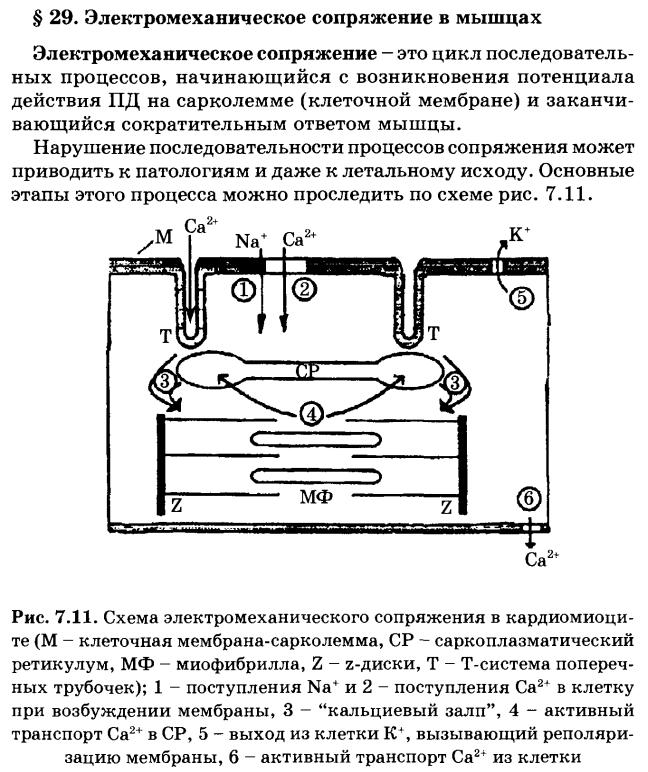

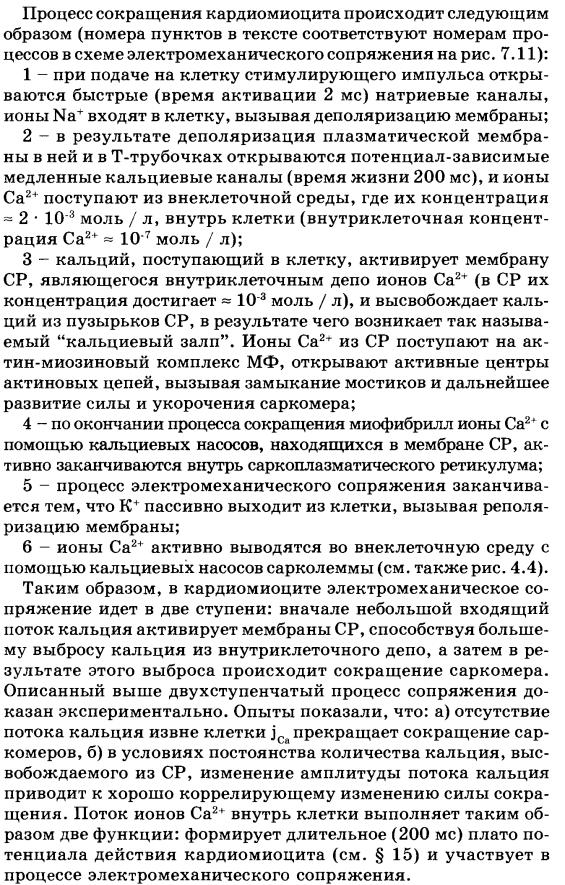

- •7. Электромеханическое сопряжение в сердечной мышце. Механизм сокращения, роль ионов Са. Источники ионов Са. Законы «все или ничего», «Франка-Старлинга», феномен «лестницы»

- •11)Рефлекторные механизмы регуляции деятельности сердца.

- •13)Гуморальная регуляция деятельности сердца.

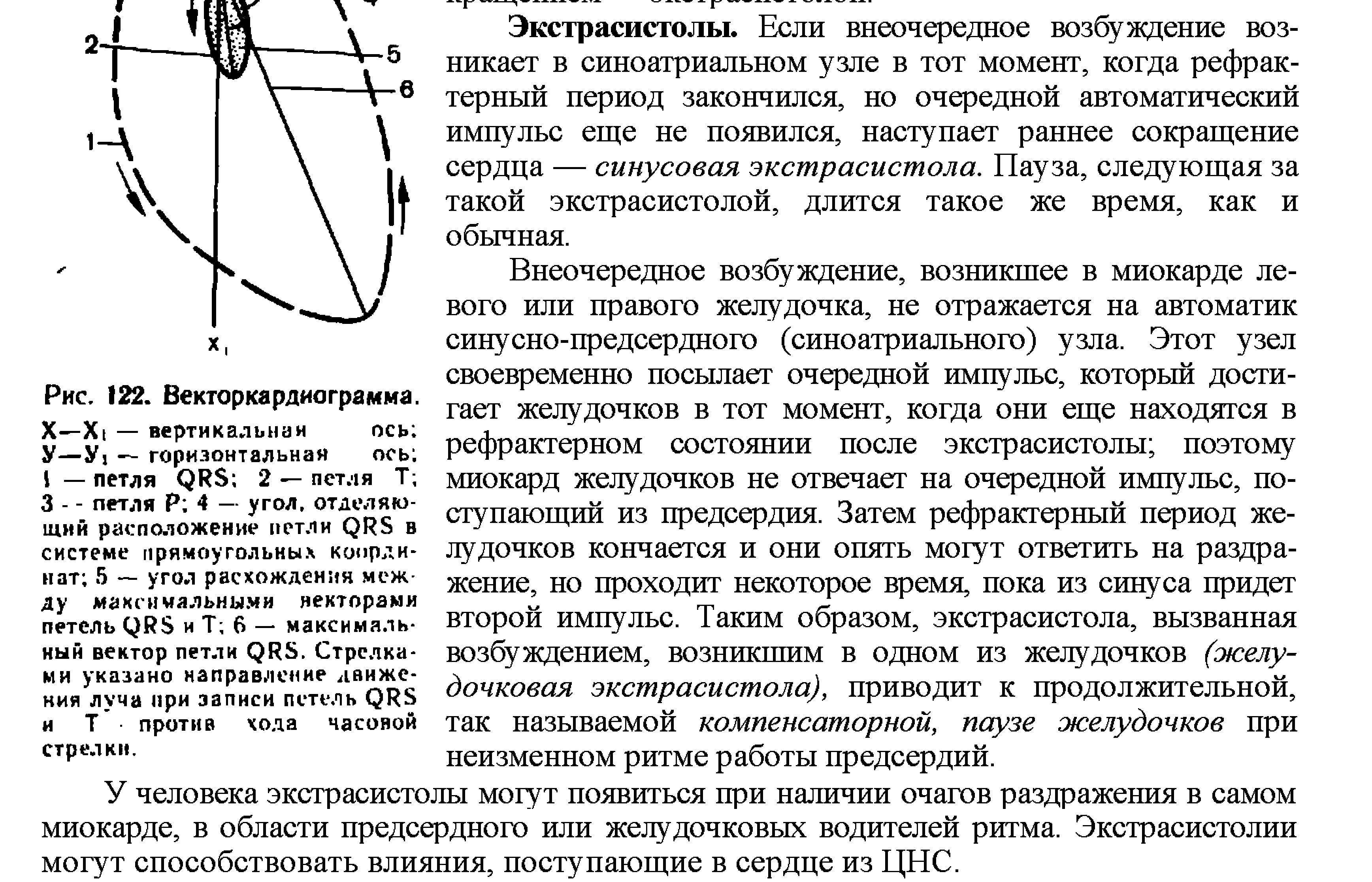

- •14. Электрокардиография. Механизм возникновения зубцов экг, их анализ. Методы отведения биопотенциалов сердца,их характеристика.

- •20. Артериальный и венный пульс, механизмы их возникновения. Скорость распространения пульсовой волны. Методы регистрации артериального пульса. Характеристики артериального пульса

- •24. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Значение истинных, тканевых гормонов и метаболитов. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие факторы.

5.Процессы возбуждения в атипических и рабочих кардиомиоцитах. Потенциал действия и его фазыю Отличия пот.Действ в клетках проводящей системы и рабочего миокарда

+6. Проведение возбуждения в в проводящей (5вопр) и рабочей мышце сердца. Атриовентрикулярная задержка и ее значение. Рефрактерность и ее фазы.

Атриовентрикулярная задержка — уменьшение скорости проведения возбуждения в проводящей системе сердца при переходе с мускулатуры предсердий на волокна предсердно-желудочкового пучка; благодаря А. з. систола предсердий заканчивается до того, как возбуждение охватит миокард желудочков.

7. Электромеханическое сопряжение в сердечной мышце. Механизм сокращения, роль ионов Са. Источники ионов Са. Законы «все или ничего», «Франка-Старлинга», феномен «лестницы»

. Закон "все или ничего". Сердечная мышца при действии раздражителя либо не отвечает на возбуждение, если раздражитель слабый, либо отвечает полной силой. В основе закона лежит особенность строения сердца - функциональный синцитий. Мышечные клетки сердца связаны между собой вставочными дисками(нексусы), в этом сходство с гладкой мускулатурой.

Другим проявлением гомеометрической регуляции является лестница Боудича. Раздражая электрическим током полоску сердца лягушки, утратившую способность к автоматизму, автор обнаружил, что каждое последующее сокращение в ответ на стимулы одной амплитуды выше по амплитуде предыдущего.

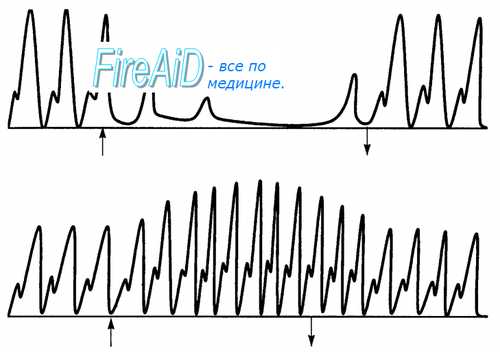

8. Экстрасистолы, их виды. Механизм возникновения компенсаторной паузы при желудочковой экстрасистолы

9. Влияние на работу сердца парасимпатической нервной системы. Характер действия медиатора блуждающих нервов на параметры сердечной деятельности. Тонус центра блуждающих нервов, его значение. Эффект «ускользания» сердца из под влияния блуждающих нервов.

Результатом стимуляции этих нервов является отрицательный хронотропный эффект сердца (рис. 9.17), на фоне которого проявляются также отрицательные и дромотропный инотропный эффекты. Существуют постоянные тонические влияния на сердце со стороны бульбарных ядер блуждающего нерва: при его двусторонней перерезке частота сердцебиений возрастает 1,5—2,5 раза. При длительном сильном раздражении влияние блуждающих нервов на сердце постепенно ослабевает или прекращается, что получило название «эффекта ускользания» сердца из-под влияния блуждающего нерва.

Р азличные

отделы сердца по-разному реагируют

на возбуждение

парасимпатических нервов.

Так, холинергические влияния на предсердия

вызывают значительное угнетение

автоматии клеток синусного узла и

спонтанно возбудимой ткани предсердий.

Сократимость рабочего миокарда предсердий

в ответ на стимуляцию блуждающего нерва

снижается. Рефрактерный период предсердий

при этом также уменьшается в результате

значительного укорочения длительности

потенциала действия предсердных

кардиомиоцитов. С другой стороны,

рефрактерность кардиомиоцитов желудочков

под влиянием блуждающего нерва, напротив,

значительно возрастает, а отрицательный

парасимпатический инотропный эффект

на желудочки выражен в меньшей степени,

чем на предсердия.

азличные

отделы сердца по-разному реагируют

на возбуждение

парасимпатических нервов.

Так, холинергические влияния на предсердия

вызывают значительное угнетение

автоматии клеток синусного узла и

спонтанно возбудимой ткани предсердий.

Сократимость рабочего миокарда предсердий

в ответ на стимуляцию блуждающего нерва

снижается. Рефрактерный период предсердий

при этом также уменьшается в результате

значительного укорочения длительности

потенциала действия предсердных

кардиомиоцитов. С другой стороны,

рефрактерность кардиомиоцитов желудочков

под влиянием блуждающего нерва, напротив,

значительно возрастает, а отрицательный

парасимпатический инотропный эффект

на желудочки выражен в меньшей степени,

чем на предсердия.

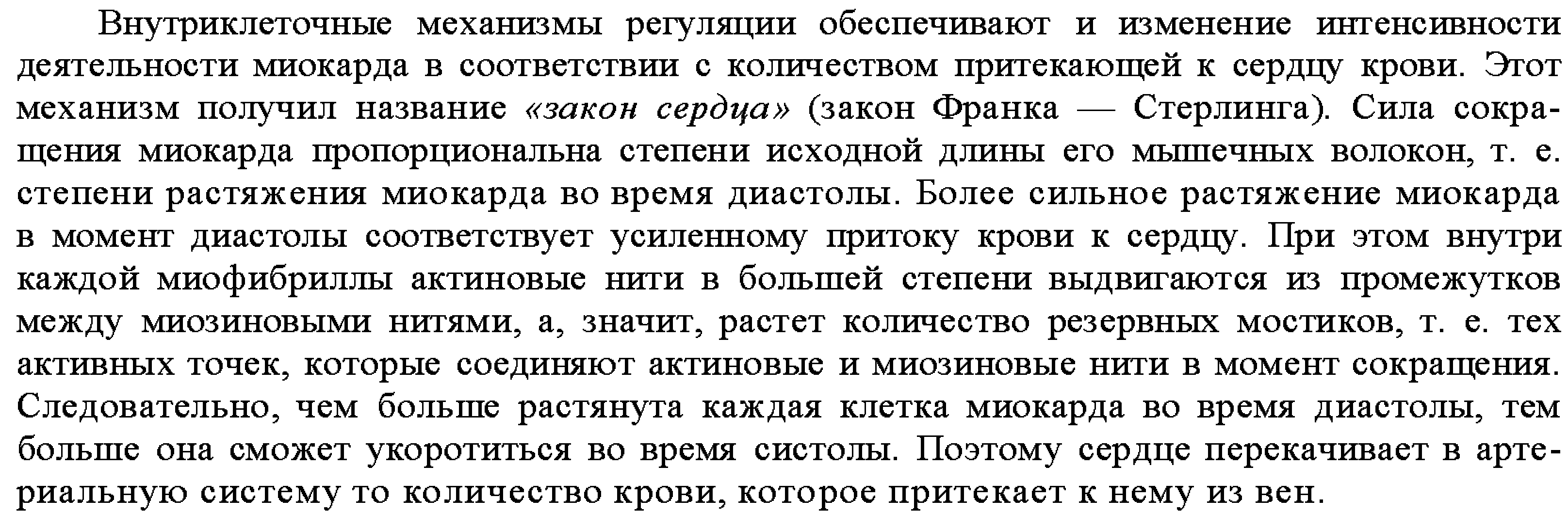

Рис. 9.17. Электрическое раздражение эфферентных нервов сердца. Вверху — уменьшение частоты сокращений при раздражении блуждающего нерва; внизу-увеличение частоты и силы сокращений при раздражении симпатического нерва. Стрелками отмечены начало и конец раздражения.

Электрическая стимуляция блуждающего нерва вызывает урежение или прекращение сердечной деятельности вследствие торможения автоматической функции водителей ритма синоатриального узла. Выраженность этого эффекта зависит от силы и частоты раздражения блуждающего нерва. По мере увеличения силы раздражения отмечается переход от небольшого замедления синусного ритма до полной остановки сердца.

Отрицательный хронотропный эффект раздражения блуждающего нерва связан с угнетением (замедлением) генерации импульсов в водителе ритма сердца синусного узла. Поскольку при раздражении блуждающего нерва в его окончаниях выделяется медиатор —ацетилхолин, при его взаимодействии с мускариночувствительными рецепторами сердца повышается проницаемость поверхностной мембраны клеток водителей ритма для ионов калия. Вследствие этого возникает гиперполяризация мембраны, которая замедляет (подавляет) развитие медленной спонтанной диастолической деполяризации, и поэтому мембранный потенциал позже достигает критического уровня. Это приводит к урежению ритма сокращений сердца.

При сильных раздражениях блуждающего нерва диастолическая деполяризация подавляется, возникают гиперполяризация водителя ритма и полная остановка сердца. Развитие гиперполяризации в клетках водителей ритма снижает их возбудимость, затрудняет возникновение очередного автоматического потенциала действия и тем самым приводит к замедлению или даже остановке сердца.Стимуляция блуждающего нерва, усиливая выход калия из клетки, увеличивает мембранный потенциал, ускоряет процесс реполяризации и при достаточной силе раздражающего тока укорачивает длительность потенциала действия клеток водителя ритма.

При вагусных воздействиях имеет место уменьшение амплитуды и длительности потенциала действия кардиомиоцитов предсердия.Отрицательный инотропный эффект связан с тем, что уменьшенный по амплитуде и укороченный потенциал действия не способен возбудить достаточное количество кардиомиоцитов. Кроме того, вызванное ацетилхолином повышение калиевой проводимости противодействует потенциалзависимому входящему току кальция и проникновению его ионов внутрь кардиомиоцита. Холинергический медиатор ацетилхолин может также угнетать АТФ-азную активность миозина и, таким образом, уменьшать величину сократимости кардиомиоцитов. Возбуждение блуждающего нерва приводит к повышению порога раздражения предсердий, подавлению автоматии и замедлению проводимости атриовентрикулярного узла. Указанное замедление проводимости при холинергических влияниях может вызвать частичную или полную атриовентрикулярную блокаду.

10. Влияние на работу сердца симпатической нервной системы. Характер действия медиатора симпатических нервов на парамеры сердечной деятельности.

Симпатические воздействия на сердце. Влияние симпатических нервов на сердце.

Влияние симпатических нервов на сердце проявлется в виде положительного хронотропного и положительного инотропного эффекта. Сведения о наличии тонических влияний симпатической нервной системы на миокард основываются в основном на хронотропных эффектах.

Электрическая стимуляция волокон, отходящих от звездчатого ганглия, вызывает увеличение ритма сердца и силы сокращений миокарда (см. рис. 9.17). Под влиянием возбуждения симпатических нервов скорость медленной диастолической деполяризации повышается, снижается критический уровень деполяризации клеток водителей ритма синоатриального узла, уменьшается величина мембранного потенциала покоя. Подобные изменения увеличивают скорость возникновения потенциала действия в клетках водителей ритма сердца, повышают его возбудимость и проводимость. Эти изменения электрической активности связаны с тем, что выделяющийся из окончаний симпатических волокон медиатор норадреналин взаимодействует с B1-адренорецепторами поверхностной мембраны клеток, что приводит к повышению проницаемости мембран для ионов натрия и кальция, а также уменьшению проницаемости для ионов калия.

Р ис. 9.17. Электрическое раздражение эфферентных нервов сердца.

Ускорение медленной спонтанной диастолической деполяризации клеток водителей ритма, увеличение скорости проведения в предсердиях, атриовентрикулярном узле и желудочках приводит к улучшению синхронности возбуждения и сокращения мышечных волокон и к увеличению силы сокращения миокарда желудочков. Положительный инотропный эффект связан также с повышением проницаемости мембраны для ионов кальция. При увеличении входящего тока кальция возрастает степень электромеханического сопряжения, в результате чего увеличивается сократимость миокарда.

Менее изучено участие в регуляции сердечной деятельности интракардиальных ганглиозных нервных элементов. Известно, что они обеспечивают передачу возбуждения с волокон блуждающего нерва на клетки синоат-риального и атриовентрикулярного узлов, выполняя функцию парасимпатических ганглиев. Описаны инотропные, хронотропные и дромотропные эффекты, полученные при стимуляции этих образований в условиях эксперимента на изолированном сердце. Значение этих эффектов в естественных условиях остается неясным.

Нервная регуляция.

Сердце, как и все внутренние органы, иннервируется вегетативной нервной системой.

Парасимпатические нервы являются волокнами блуждающего нерва, которые иннервируют образования проводящей системы, а также миокард предсердий и желудочков. Центральные нейроны симпатических нервов залегают в боковых рогах спинного мозга на уровне I-IV грудных позвонков, отростки этих нейронов направляются в сердце, где иннервируют миокард желудочков и предсердий, образования проводящей системы.

Центры нервов, иннервирующих сердце, всегда находятся в состоянии умеренного возбуждения. За счет этого к сердцу постоянно поступают нервные импульсы. Тонус нейронов поддерживается за счет импульсов, поступающих из ЦНС от рецепторов, заложенных в сосудистой системе. Эти рецепторы располагаются в виде скопления клеток и носят название рефлексогенной зоны сердечно-сосудистой системы. Наиболее важные рефлексогенные зоны располагаются в области каротидного синуса, в области дуги аорты.

Блуждающие и симпатические нервы оказывают на деятельность сердца противоположное влияние по 5 направлениям:

хронотропное (изменяет частоту сердечных сокращений);

инотропное (изменяет силу сердечных сокращений);

батмотропное (оказывает влияние на возбудимость);

дромотропное (изменяет способность к проводимости);

тонотропное (регулирует тонус и интенсивность обменных процессов).

Парасимпатическая нервная система оказывает отрицательное влияние по всем пяти направлениям, а симпатическая нервная система – положительное.

Таким образом, при возбуждении блуждающих нервов происходит уменьшение частоты, силы сердечных сокращений, уменьшение возбудимости и проводимости миокарда, снижает интенсивность обменных процессов в сердечной мышце.

При возбуждении симпатических нервов происходит увеличение частоты, силы сердечных сокращений, увеличение возбудимости и проводимости миокарда, стимуляция обменных процессов.