- •Курс лекций по дисциплине «Инженерная геодезия – 2»

- •1. Трассирование линейных сооружений 5

- •2. Нивелирование поверхности 17

- •3. Тахеометрическая съемка 25

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений. 31

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке 38

- •6. Способы разбивки проектных сооружений 43

- •1.1.3 Камеральное трассирование

- •1.2. Полевое трассирование

- •1.2.1. Состав работ

- •1.2.2 Перенесение на местность выбранного варианта трассы

- •1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы

- •1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала

- •1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы

- •1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы

- •1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений

- •1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений

- •1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа

- •1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей

- •1.4.1 Плановая и высотная привязка

- •1.4.2 Привязка к грунтовому и стенному реперу

- •1.5. Нивелирование трассы по пикетажу. Порядок работы на станции нивелирного хода

- •1.5.1 Связующие и промежуточные точки, порядок нивелирования

- •1.5.2 Порядок работы на станции

- •1.6. Камеральная обработка результатов нивелирования трасс линейных сооружений

- •1.6.1 Камеральная обработка теодолитного хода

- •1.6.2 Камеральная обработка нивелирного хода

- •1.6.3 Построение плана трассы и профилей: продольного и поперечного

- •1.7. Особые случаи нивелирования (передача отметок через препятствие)

- •1.7.1 Нивелирование через овраги, реки

- •2.1.2 Состав работ и применяемые инструменты

- •2.1.3 Плановое и высотное съемочное обоснование

- •2.1.4 Составление журнала нивелирования

- •2.1.5 Нивелирование поверхности

- •2.1.6 Обработка журнала нивелирования: вычисление гп и отметок вершин квадратов

- •I станция;

- •II станция;

- •2.1.7 Порядок вычислительно-графической обработки результатов нивелирования поверхности

- •2.2. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов

- •2.2.1. Способ параллельных линий

- •2.2.2. Способ полигонов

- •2.3. Общие сведения о вертикальной планировке

- •Разбивка наклонной площадки

- •Если площадка небольшая – разбивку выполняют с одной станции

- •Полевые работы

- •Камеральные работы

- •3.1.3 Применяемые инструменты

- •3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность

- •3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.

- •3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ

- •Теодолитно-нивелирный ход

- •Теодолитно-высотный ход

- •Тахеометрический ход

- •3.3.2 Порядок работы на станции тахеометрического хода

- •3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки

- •3.4.1 Способы съемки ситуации

- •3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки

- •Модуль №3

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений.

- •4.1. Виды и задачи инженерных изысканий.

- •4.2. Состав геодезических работ, выполняемых в процессе строительства.

- •4.2.1 Создание опорных разбивочных геодезических сетей на территории будущего строительства.

- •4.2.2 Разбивка на местности главных или основных осей

- •4.2.3 Детальная разбивка сооружений

- •4.2.4 Геодезические работы, сопровождающие сам процесс строительства

- •4.2.5 Геодезические работы при монтаже и наладке оборудования

- •4.2.6 Исполнительные съемки

- •4.3. Оси сооружений и их разбивка в натуре (на местности)

- •4.3.1 Вынос главных и основных осей

- •4.3.2 Закрепление на местности вынесенных осей сооружений

- •4.4 Строительный допуск и нормы точности геодезических разбивочных работ

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке

- •5.1 Строительная координатная сетка

- •5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат

- •5.3. Красные линии

- •5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов

- •6. Способы разбивки проектных сооружений

- •6.1 Вынос в натуру проектных точек способом прямоугольных координат (способом перпендикуляров)

- •6.1.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.1.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.1.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом прямоугольных координат

- •6.2. Вынос в натуру проектных точек способом полярных координат

- •6.2.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат

- •6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек

- •6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.4.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

- •6.5. Разбивка осей сооружений от существующих зданий

1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы

1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений

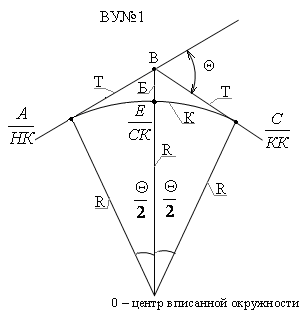

Рис. 6

При трассировании железных и автомобильных дорог, каналов, некоторых трубопроводов, на углах поворота прямые участки сопрягаются между собой плавными закруглениями. По этому при трассировании необходимо выполнять пересчет пикетажа.

Сопряжение прямых участков трассы на углах поворота чаще всего выполняют по дуге окружности определенного радиуса, т.е. по круговой кривой.

Основными элементами круговой кривой являются:

– угол поворота трассы, определяемый из измерений на местности;

R – радиус кривой, принимаемый в зависимости от условий местности, назначения трассы, величины угла поворота.

Чем выше скорость движения по дороге, тем плавнее должно быть закругление и тем больше принимается R. Точки A и C – точки касания прямых участков с вписанной окружностью – это точки начала и конца закругления. Точка В – вершина угла поворота – ВУ№1. Дуга окружности AEC = кривая = К, по которой фактически пройдет ось трассы; AB = BC = T – тангенсы; BE = Б – биссектриса, точка E – середина кривой CK. Расстояние 2T – K = Д – называется домер.

Определим основные элементы T, K, Д, Б исходя из того, что известны и R.

![]() ;

;

![]() ,

,

где

![]() - радиан.

- радиан.

Вычисление значений основных элементов кривых выполняют с помощью специальных таблиц, например: "Таблица для разбивки горизонтальных и вертикальных круговых кривых и закруглений с переходными кривыми на автомобильных дорогах". Имеются аналогичные таблицы и для железных дорог.

1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений

Зная основные элементы кривых, вычисляют пикетажное наименование начала, середины и конца кривой.

Начало кривой в точке А обозначают: ПК НК. При известном пикетажном значении угла поворота ПК ВУ подсчитают пикетажное значение начала кривой:

ПК НК = ПК ВУ - Т

Пикетажное значение конца кривой ПК КК:

ПК КК = ПК НК + К

Пикетажное значение середины кривой ПК СК:

ПК СК = ПК НК+0.5 К

Для контроля вычисления пикетажных значений можно воспользоваться формулами:

ПК КК = ПК ВУ + Т - Д

ПК СК = ПС КК - 0.5 .К

1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа

Расчет пикетажного значения выполняют в полевых условиях в процессе разбивки пикетажа. Запись и расчет ведут в пикетажном журнале.

Разбивку пикетажа ведут через ВУ поворота, т.к. по кривой выполнить его сложно. Но при этом "проходят" большее расстояние, чем по кривой, на величину Д. Поэтому на местности при определении положения главных точек кривой: начала, середины и конца кривой поступают так: НК – находят путем откладывания Т от ВУ в обратном направлении, устанавливают колышек и подписывают пикетажное значение начала кривой. Конец кривой определяют: от ВУ откладывают величину Д и считая в полученной точке пикетажное значение ВУ ведут пикетаж трассы дальше, попутно фиксируют на местности положение конца кривой.

1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей

1.4.1 Плановая и высотная привязка

Для вычисления координат х, у, высот Н в единой системе, а также в целях контроля и оценки точности геодезических измерений выполняют привязку начала и конца трассы к пунктам плановых и реперам высотных геодезических сетей. При значительной протяженности трасс планово-высотную привязку трассы выполняют по частям.

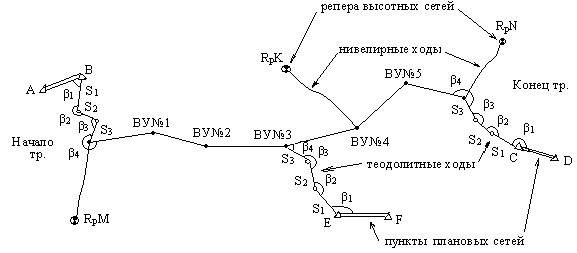

Рис. 7

От пунктов плановых геодезических сетей

(государственных, сетей сгущения)

прокладывают теодолитные ходы: в начале

трассы от пунктов А и В, в конце трассы

от С и Д в середине - от пунктов Е и F.

Измеряют горизонтальные углы

![]() и расстояния S. Вычисляют

приращения координат и передают

координаты X и У этих пунктов на трассу.

и расстояния S. Вычисляют

приращения координат и передают

координаты X и У этих пунктов на трассу.

От реперов М - в начале трассы; Rp N - в конце; Rp К - в середине трассы проложены нивелирные ходы, в которых измеряют превышения между реперами с целью передачи значения абсолютных отметок от реперов на трассу.

Уравновешивание в теодолитных и нивелирных ходах выполняют в целом по всей трассе. В рассмотренном примере ходы образуют узловые точки, так как по трассе проложен теодолитный и нивелирный ходы. Для теодолитного хода узловая точка будет в ВУ№3 а для нивелирного хода - в ВУ№4.