- •Курс лекций по дисциплине «Инженерная геодезия – 2»

- •1. Трассирование линейных сооружений 5

- •2. Нивелирование поверхности 17

- •3. Тахеометрическая съемка 25

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений. 31

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке 38

- •6. Способы разбивки проектных сооружений 43

- •1.1.3 Камеральное трассирование

- •1.2. Полевое трассирование

- •1.2.1. Состав работ

- •1.2.2 Перенесение на местность выбранного варианта трассы

- •1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы

- •1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала

- •1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы

- •1.3. Главные точки и элементы закруглений на углах поворота трассы

- •1.3.1 Вывод формул основных элементов закруглений

- •1.3.2 Расчет пикетажных наименований главных точек закреплений

- •1.3.3 Вынос пикета на кривую с учетом домера при разбивке пикетажа

- •1.4. Плановая и высотная привязка трасс к пунктам и реперам геодезических сетей

- •1.4.1 Плановая и высотная привязка

- •1.4.2 Привязка к грунтовому и стенному реперу

- •1.5. Нивелирование трассы по пикетажу. Порядок работы на станции нивелирного хода

- •1.5.1 Связующие и промежуточные точки, порядок нивелирования

- •1.5.2 Порядок работы на станции

- •1.6. Камеральная обработка результатов нивелирования трасс линейных сооружений

- •1.6.1 Камеральная обработка теодолитного хода

- •1.6.2 Камеральная обработка нивелирного хода

- •1.6.3 Построение плана трассы и профилей: продольного и поперечного

- •1.7. Особые случаи нивелирования (передача отметок через препятствие)

- •1.7.1 Нивелирование через овраги, реки

- •2.1.2 Состав работ и применяемые инструменты

- •2.1.3 Плановое и высотное съемочное обоснование

- •2.1.4 Составление журнала нивелирования

- •2.1.5 Нивелирование поверхности

- •2.1.6 Обработка журнала нивелирования: вычисление гп и отметок вершин квадратов

- •I станция;

- •II станция;

- •2.1.7 Порядок вычислительно-графической обработки результатов нивелирования поверхности

- •2.2. Нивелирование поверхностей способом параллельных линий и полигонов

- •2.2.1. Способ параллельных линий

- •2.2.2. Способ полигонов

- •2.3. Общие сведения о вертикальной планировке

- •Разбивка наклонной площадки

- •Если площадка небольшая – разбивку выполняют с одной станции

- •Полевые работы

- •Камеральные работы

- •3.1.3 Применяемые инструменты

- •3.2. Тригонометрическое нивелирование и его точность

- •3.3. Съемочное обоснование при тахеометрической съемке. Порядок работы на станции тахеометрического хода.

- •3.3.1 Виды съемочного обоснования и точность выполняемых работ

- •Теодолитно-нивелирный ход

- •Теодолитно-высотный ход

- •Тахеометрический ход

- •3.3.2 Порядок работы на станции тахеометрического хода

- •3.4. Съемка ситуации и рельефа. Ведение кроки

- •3.4.1 Способы съемки ситуации

- •3.4.2 Способ съемки рельефа и ведение кроки

- •Модуль №3

- •4. Элементы инженерно-геодезических изысканий, проектирования и разбивка сооружений.

- •4.1. Виды и задачи инженерных изысканий.

- •4.2. Состав геодезических работ, выполняемых в процессе строительства.

- •4.2.1 Создание опорных разбивочных геодезических сетей на территории будущего строительства.

- •4.2.2 Разбивка на местности главных или основных осей

- •4.2.3 Детальная разбивка сооружений

- •4.2.4 Геодезические работы, сопровождающие сам процесс строительства

- •4.2.5 Геодезические работы при монтаже и наладке оборудования

- •4.2.6 Исполнительные съемки

- •4.3. Оси сооружений и их разбивка в натуре (на местности)

- •4.3.1 Вынос главных и основных осей

- •4.3.2 Закрепление на местности вынесенных осей сооружений

- •4.4 Строительный допуск и нормы точности геодезических разбивочных работ

- •5. Геодезическое разбивочное обоснование на строительной площадке

- •5.1 Строительная координатная сетка

- •5.2. Связь между координатами одной и той же точки в разных системах координат

- •5.3. Красные линии

- •5.4. Разбивочное обоснование в виде теодолитных ходов

- •6. Способы разбивки проектных сооружений

- •6.1 Вынос в натуру проектных точек способом прямоугольных координат (способом перпендикуляров)

- •6.1.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.1.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.1.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом прямоугольных координат

- •6.2. Вынос в натуру проектных точек способом полярных координат

- •6.2.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.2.2 Вычисление погрешностей при разбивки способом полярных координат

- •6.3. Вынос в натуру проектных точек способом угловых засечек

- •6.3.1 Вычисление разбивочных элементов и составление схемы разбивки

- •6.4.2 Разбивка сооружений на местности

- •6.4.3 Вычисление погрешностей при разбивки способом угловой засечки

- •6.5. Разбивка осей сооружений от существующих зданий

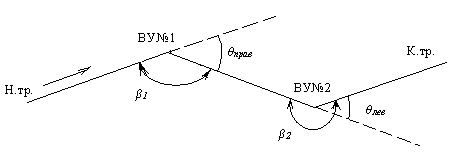

1.2.3. Проложение по трассе теодолитного хода и вычисление углов поворота трассы

После уточнения положения всей трассы в натуре измеряют теодолитом правые по ходу (от начала трассы) горизонтальные углы

Рис.1. Схема оси трассы

Углы β

измеряют техническим теодолитом способом

приемов со ср.кв. погрешностью

![]() =

=![]() 30"

30"

Вычисляют углы поворота трассы

![]() .

Угол поворота трассы – это горизонтальный

угол, образованный между последующим

направлением трассы в точке поворота

и продолжением предыдущего направления.

.

Угол поворота трассы – это горизонтальный

угол, образованный между последующим

направлением трассы в точке поворота

и продолжением предыдущего направления.

При повороте трассы вправо, угол поворота

трассы

![]() называют

правым и вычисляют:

называют

правым и вычисляют:

![]() .

.

При повороте трассы влево:

![]() .

.

При отсутствии видимости между углами поворота трассы (между конечными точками прямых участков), линии прямых участков провешивают под теодолит.

1.2.4 Разбивка пикетажа и ведение пикетажного журнала

Одновременно с измерением горизонтальных

углов, провешивания прямых участков,

выполняют линейные измерения по трассе.

Расстояние между точками поворота

трассы от начала и до конца трассы

измеряют мерными лентами, рулетками

или дальномерами с относительной

погрешностью в среднем

![]() .

.

Рис.2 Схема пикета

Измеренные расстояния и углы по трассе

образуют теодолитный ход, называемый

магистральным. Длины прямых участков

измеряют дважды. Первое измерение может

быть выполнено лентами или дальномерами.

При втором измерении по всей трассе, от

начала и до конца разбивают пикетаж.

Пикет – это отрезок трассы, которому

соответствует горизонтальное проложение

100 метров, или расстояние по трассе в

100 м, увеличенное на величину поправки

за наклон

![]() ,

есть пикет. Сокращенная запись пикетов

– ПК. С началом трассы совмещен ПКО.

Запись пикетов ведется в сотнях метров.

Например: ПК1 означает, что от начала

трассы 100 метров, а ПК13 – от начала трассы

1300 метров. При разбивке пикетажа, поправки

за наклон вводят когда крутизна скатов

по оси трассы превышает 2° (ν > 2º)

,

есть пикет. Сокращенная запись пикетов

– ПК. С началом трассы совмещен ПКО.

Запись пикетов ведется в сотнях метров.

Например: ПК1 означает, что от начала

трассы 100 метров, а ПК13 – от начала трассы

1300 метров. При разбивке пикетажа, поправки

за наклон вводят когда крутизна скатов

по оси трассы превышает 2° (ν > 2º)

При разбивке пикетажа отмечают плюсовые точки – "плюсы". Плюсовые точки – это точки перегиба скатов рельефа по оси трассы, т.е. в этих точках изменяется уклон местности. Плюсы отмечают на оси трассы также в местах пересечения оси трассы с реками, дорогами, подземными и надземными коммуникациями. Положение плюсовых точек определяют расстоянием их от ближайшего младшего пикета.

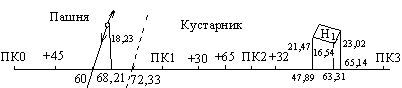

Рис. 3 Трасса: вид в плане и в профиле

Результаты разбивки пикетажа, пикетажные обозначения вершин углов поворота трассы записывают в специальный журнал, который называют: "Пикетажный журнал". В нем ось трассы показывают прямой линией, углы поворота – стрелочками (вправо или влево). Пикеты и плюсы проставляют на прямой в масштабе 1:2000. При большом количестве «плюсов» журнал ведут в масштабе 1:1000. Пикетажные журналы составляют на миллиметровке.

1.2.5 Разбивка поперечников. Съемка ситуации и закрепление трассы

Если трасса проходит по косогору, т.е. если на трассе имеется поперечный скат, то для характеристики поперечных уклонов на трассе разбивают поперечники:

В обе стороны – вправо и влево от оси трассы по перпендикулярам откладывают расстояние по 15-30 метров. На поперечниках отмечают плюсовые точки.

Рис. 4

Поперечники разбивают на таких расстояниях, чтобы между ними местность имела однообразный уклон. При разбивке пикетажа все пикеты закрепляют деревянными колышками и сторожками. Колышки должны иметь ровный верхний срез для установки нивелирных реек. Их устанавливают на оси трассы, они должны быть устойчивы и их верх должен быть над землей 1 -2 см. В 15-20 см устанавливают сторожок, на котором пишут номер пикета.

В процессе разбивки пикетажа ведут съемку ситуации в полосе примерно 50 метров вправо и влево от оси трассы. Основной способ съемки - способ перпендикуляров. Результаты съемки заносят в пикетажный журнал. Например:

Рис. 5 Схема ситуации местности вдоль оси трассы

Ширина полосы съемки определяется проектным заданием.